3.2. Конструктивные особенности приборных отсеков

Приборный отсек предназначен для размещения приборов и аппаратуры, обеспечивающих управляемый полет ракеты, а также источников питания. Приборные отсеки на ракетах располагаются по-разному (рис. 5.2 – 5.4), но их расположение в силовой схеме РЛА и конструкция должны способствовать нормальной работе приборов и аппаратуры. Поэтому они, как правило, располагаются между головной частью (ГЧ) и ракетным блоком последней маршевой ступени (рис. 5.2). В зависимости от соотношения диаметров корпусов ГЧ и ракетного блока отсек может иметь цилиндрическую форму или форму усеченного конуса. На рис.5.9 приведена конструктивная схема корпуса приборного отсека. Обычно корпус приборного отсека представляет собой конструкцию стрингерно-шпангоутного типа. Внутри корпуса на каркасе рамного типа, который является силовой частью конструкции, размещаются приборы и аппаратура (рис. 5.10).

Рис.5.9. Конструктивная схема корпуса герметичного приборного отсека

с прикрепленной оболочкой:

1 – верхнее днище; 2 – обшивка; 3 – шпангоут промежуточный; 4 – стрингер; 5 – нижнее днище; 6, 7 – крепежно-стыковочные узлы

Особенностью конструкции приборного отсека являются достаточно большой площади люки, необходимые для свободного доступа к приборам и аппаратуре как при монтаже, так и при предстартовом обслуживании.

Приборные отсеки могут быть герметичными (рис. 5.9) и негерметичными (рис. 5.10).

Рис. 5.10. Конструктивная схема негерметичного приборного отсека панельной конструкции

Герметичный отсек имеет днища, обеспечивающие его изоляцию от окружающей среды. К особенностям герметичного отсека следует отнести также наличие весьма жестких, часто литых крышек люков, так как только такие крышки создают достаточную надежность герметизации. Для ее обеспечения крышки снабжают весьма сложными запорными устройствами. Такой отсек требует ряда испытаний на герметичность, что сильно усложняет процесс изготовления. Таким образом, все отличительные особенности связаны с тем, что герметичный отсек оказывается значительно тяжелее и дороже в производстве, чем негерметичный. Но очевидны и преимущества, герметичного отсека: он создает наилучшие условия работы приборов во время полета, обеспечивающие высокую боеготовность ракеты и способствует повышению точности полета.

Негерметичный отсек проще по конструкции, а для нормализации работы приборов и аппаратуры в полете, требуется их индивидуальная герметизация.

3.3. Конструкции переходных отсеков

Переходной отсек многоступенчатой ракеты прежде всего играет роль защитного кожуха-обтекателя соплового блока ступени. Он необходим при транспортировке ракеты, так как предохраняет от повреждений элементы органов управления и другие детали соплового блока. При прохождении в плотных слоях атмосферы – снижает аэродинамическое сопротивление ракеты, так как образует требуемые обводы. Кроме того, этот отсек предназначен для восприятия осевых нагрузок, передающихся от последней ступени к предыдущей.

После разделения ступеней, так как переходной отсек в безвоздушном пространстве оказывается ненужным, он сбрасывается. Отделение отсека может происходить двумя способами. Один из них предусматривает так называемое "чулочное" отделение: отсек снимается с соплового блока и остается с предыдущей ступенью. В другом случае отсек состоит из нескольких панелей, соединенных замками, и сбрасывается после отделения ступени, разделяясь при этом на несколько частей, отстреливаемых в радиальном направлении специальными пиросредствами (по аналогии с разделением головного обтекателя).

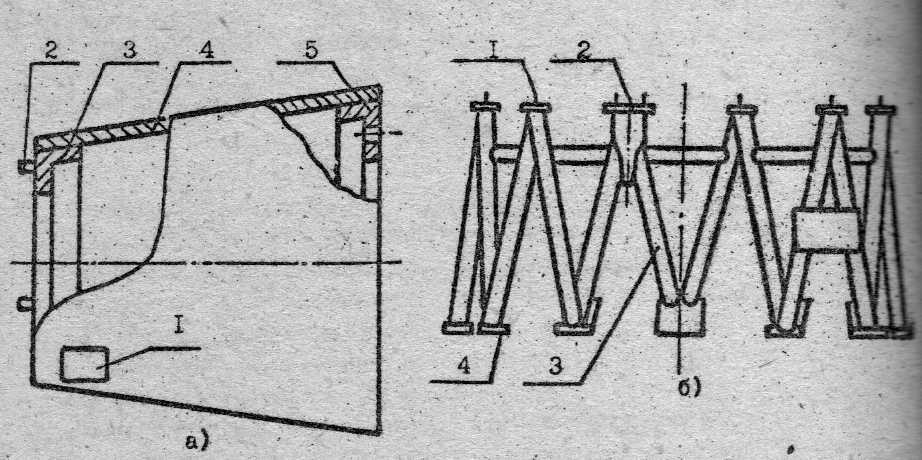

Конструкция переходного отсека зависит также и oт способа разделения ступеней. Так, при "горячем" разделении, когда двигатель последующей ступени включается раньше, чем происходит разделение, отсек должен иметь для выхода газов люки с легко выбиваемыми газовой струей крышками или переходную ферму (рис. 5.11а).

При "холодном" разделении таких дополнительных элементов не требуется, и корпус отсека выполняется сплошным (рис. 5.11б). На рис. 5.12а представлена схема корпуса переходного отсека стрингерно-шпангоутного типа.

Рис. 5.11. Принципиальная схема конструкций переходных отсеков

а – при горячем, б – при холодном разделении ступеней

Рис. 5.12. Варианты конструктивного исполнения переходных отсеков:

а – оболочечной конструкции: 1 – люк; 2 – штырь; 3 – шпангоут передний стыковочный; 4 – обшивка; 5 – шпангоут задний стыковочный;

б – ферменной конструкции: 1 – штырь; 2 – фитинг; 3 – стержень; 4 – пята

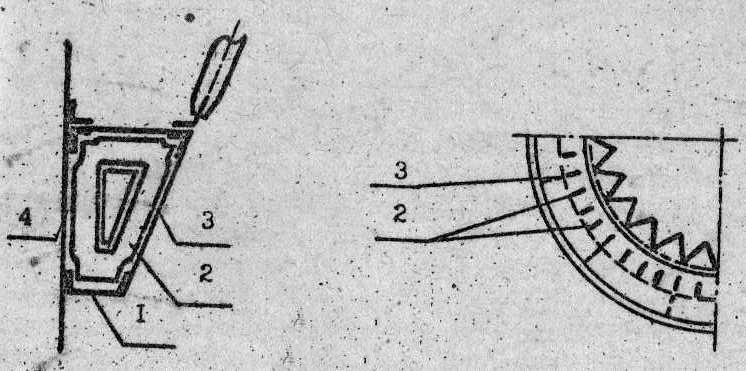

В сильно нагруженных равномерной или несимметричной нагрузкой коротких переходных отсеках их роль выполняют силовые кольца, необходимость применения которых вызывается или механическими ограничениями, или требованиями более благоприятного распределения усилии по корпусу ракеты. В многодвигательной ДУ кольца являются силовой рамой для крепления двигателя. В гипотетической ракете применение силового кольца на стыке с топливным баком позволяет значительно уменьшить площадь поперечного сечения стыковочного шпангоута бака и передавать нагрузку на бак более равномерно. Конструкция силового кольца (рис.5.13) включает шпангоуты верхнего и нижнего силового наборов, связанные с помощью обшивок, имеющих продольный набор в виде стрингеров. Внутри кольца (по местам приложения сосредоточенных усилий) установлены диафрагмы, которые соединены с обшивками контура кольца и обеспечивают сохранение формы его сечения.

Рис. 5.13. Конструкция силового кольца: 1 – шпангоут; 2 – диафрагма;

3 – продольные силовые элементы; 4 – обшивка