- •6.070104 «Судовождение».

- •Раздел I. Судовые энергетические установки

- •§ 1. Судовая энергетическая установка

- •§ 2. Классификация и маркировка судовых дизелей

- •§ 3. Принцип действия двигателя внутреннего сгорания, его основные

- •§ 4. Схема устройства и процесс работы четырехтактного дизеля

- •§ 5. Схема устройства и процесс работы двухтактного дизеля

- •§ 6. Сравнение четырехтактных и двухтактных двигателей

- •§ 7. Основные параметры судовых дизелей. Двигатели типа нфд48у

- •§ 8. Двигатели типа д6

- •§ 9. Двигатели м400 и м 50

- •§ 10. Вспомогательные двигатели

- •§ 11. Подготовка дизеля к пуску после длительной и кратковременной стоянок

- •§ 12. Пуск дизеля

- •§ 13. Прогрев дизеля и прием нагрузки

- •§ 14. Уход и наблюдение за дизелем во время его работы

- •§ 15. Реверсирование и остановка дизеля

- •§ 16.Турбинные и ядерные силовые установки

- •§ 17. Системы автоматического управления сэу

- •§ 18. Вспомогательные механизмы и теплообменные аппараты

- •§ 19. Парогенераторы, холодильные установки и системы

- •Контрольно - измерительные приборы и системы автоматического регулирования работы котельной установки.

- •Средства защиты котлов

- •§ 20. Холодильные машины и провизионные кладовые

- •§ 21. Задачи кондиционирования воздуха

- •§ 22. Классификация систем кондиционирования

- •§ 23. Основные типы систем круглогодичного кондиционирования воздуха

- •§ 24. Судовые кондиционеры

- •§ 25. Судовые устройства и системы

- •§ 26. Водоопреснительные установки

- •Раздел II. Электрооборудование судов

- •§ 27. Судовая электроэнергетическая установка (система)

- •§ 28.Аварийные электростанции (аэс)

- •§ 29. Причины отклонения напряжения генераторов и требования к его

- •§ 30. Системы автоматического регулирования напряжения.

- •§ 31. Параллельная работа генераторов

- •§ 32. Судовые генераторы

- •§ 33. Судовые аккумуляторы Основные сведения

- •Кислотные аккумуляторы

- •Щелочные аккумуляторы

- •Приготовление электролита для щелочных аккумуляторов.

- •Зарядные устройства

- •§ 34. Коммутационные аппараты с ручным приводом

- •§ 35. Контакторы постоянного и переменного тока.

- •§ 36. Реле

- •Электрические реле.

- •§ 37. Аппараты контроля неэлектрических величин.

- •§ 38. Автоматические воздушные выключатели, плавкие предохранители.

- •§ 39. Бесконтактные электрические аппараты.

- •§ 40.Основы электропривода и электромеханические свойства двигателей

- •Понятие об электрическом приводе

- •§ 41. Механические характеристики электродвигателей постоянного тока

- •§ 42. Пуск и реверсирование двигателей постоянного тока

- •§ 43. Регулирование угловой скорости двигателей постоянного тока

- •§ 44. Торможение двигателей постоянного тока

- •§ 45. Механические характеристики электродвигателей переменного тока

- •§ 46. Пуск и реверсирование асинхронных двигателей

- •§ 47. Регулирование угловой скорости асинхронных двигателей

- •§ 48. Торможение асинхронных двигателей

- •§ 49. Условия нагрева и режимы работы электродвигателей

- •§ 50. Расчет мощности двигателя электропривода

- •§ 51. Выбор типа и мощности электродвигателя

- •§ 52. Классификация систем управления электрическими приводами

- •§ 53. Принципы построения и изображения электрических схем

- •§ 54. Системы ручного пуска электродвигателей постоянного и переменного тока

- •§ 55. Системы автоматического пуска электродвигателей постоянного и переменного тока

- •§ 56. Системы автоматического управления реверсированием и

- •§ 57. Система генератор – двигатель

- •§ 58. Системы управления с дросселями и управляемыми выпрямителями

- •§ 59. Принципы автоматизации управления судовыми механизмами

- •§ 60. Рулевые электроприводы

- •Требования правил Регистра судоходства Украины к рулевым Электроприводам.

- •Рулевой электропривод по системе генератор-двигатель.

- •§ 61. Электроприводы якорно-швартовных устройств

- •Требования Регистра судоходства Украины к Якорно - швартовным устройствам.

- •§ 62. Электропривод шлюпочной лебедки

- •§ 63. Электроприводы вспомогательных механизмов (насосов,

- •1. Состав схемы:

- •3. Защита электропривода.

- •1.Состав схемы:

- •2.Работа схемы.

- •3. 3Ащита электродвигателя.

- •§ 64. Электрические сети. Классификация систем распределения

- •§ 65. Судовые кабели и провода

- •§ 66. Расчет судовых электрических сетей

- •§ 67. Монтаж кабелей и проводов

- •§ 68. Защитное заземление, защита от радиопомех, молниеотводное

- •§ 69. Электронагревательные и отопительные приборы

- •§ 70. Электрическое освещения. Основные требования и электрические

- •§ 71. Осветительные приборы и отличительные огни

- •§ 72. Коммутаторы сигнально-отличительных огней. Светоимпульсные

- •§ 73. Судовые электрические телеграфы и рулевые указатели.

- •§ 74. Внутрисудовая электрическая связь и сигнализация

- •§ 75. Электробезопасность при эксплуатации судового

- •Обеспечение безопасности при эксплуатации судового электрооборудования.

§ 45. Механические характеристики электродвигателей переменного тока

Наибольшее распространение в судовом электроприводе получили асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором (рис. 2.92, а). Они отличаются простотой в обслуживании, надежностью в работе, меньшими габаритами и массой, долговечностью и более дешевы в изготовлении по сравнению с электродвигателями постоянного тока.

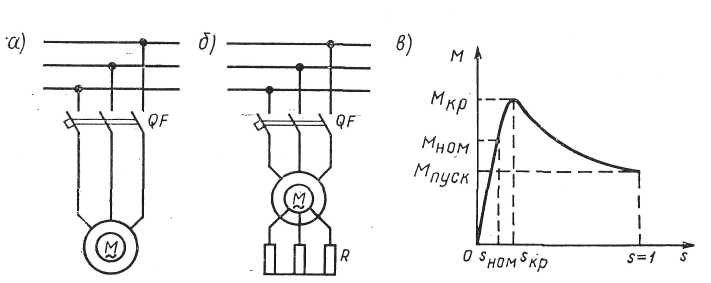

Рис. 2.92. Асинхронный двигатель:

а - с короткозамкнутым ротором; б - с фазным ротором; в - механическая характеристика.

Обмотка короткозамкнутого ротора выполняется в виде беличьего колеса. В отличие от него фазный ротор имеет в пазах трехфазную обмотку, аналогичную обмотке статора. Начала фаз роторной обмотки присоединяются к контактным кольцам, укрепленным на валу двигателя.

При помощи контактных колец и щеток в цепь ротора можно включить реостат R для уменьшения пускового тока и регулирования угловой скорости (рис.2.92, б).

Принцип действия асинхронных двигателей основан на явлении вращающегося магнитного поля. Трехфазный переменный ток, протекая по обмотке статора, создает в асинхронном двигателе магнитное поле, вращающееся с синхронной угловой скоростью

ω![]() = 2πf

/р,

= 2πf

/р,

где f - частота тока питающей сети, Гц;

р - число пар полюсов статора.

Это магнитное поле, пересекая обмотку ротора, индуктирует в ней э. д. с. Е , под действием которой в цепи ротора потечет ток

I

=E

/![]() ,

,

где r , х - соответственно активное и индуктивное сопротивления неподвижного ротора.

Ток ротора, взаимодействуя с магнитным полем статора, создает вращающий электромагнитный момент

М = k I Ф соsψ ,

где k - постоянная величина для данного двигателя;

Ф - полный магнитный поток статора, Вб;

ψ - угол сдвига между э. д. с. и током ротора.

Под действием этого момента ротор вращается в ту же - сторону, что и магнитное поле статора, но с отставанием от него. Угловая скорость ротора

ω = ω (1 - S),

где S = (ω - ω)/ ω - скольжение асинхронного двигателя, которое изменяется от единицы (при пуске) до значения, близкого к нулю (при холостом ходе).

Отставание ротора от вращающегося поля статора (скольжение) является необходимым условием работы асинхронного двигателя. Вращающееся поле статора вращается относительно ротора с угловой скоростью ω = ω - ω.

Индуктируемая при этом в роторе э. д. с. будет иметь частоту

![]() .

.

Частота тока в

роторе изменяется от

![]() = 50 Гц (при пуске) до

=

1 ÷ 2 Гц и менее (при холостом ходе). В

связи с изменением во вращающемся роторе

частоты

изменяются и зависящие от нее э. д. с.

E

= 50 Гц (при пуске) до

=

1 ÷ 2 Гц и менее (при холостом ходе). В

связи с изменением во вращающемся роторе

частоты

изменяются и зависящие от нее э. д. с.

E![]() ,

индуктивное сопротивление х

,

а следовательно, ток ротора I

и cos ψ

."

,

индуктивное сопротивление х

,

а следовательно, ток ротора I

и cos ψ

."

E = Е s;

x = x s;

I

= E

/![]() ;

;

cos ψ = r / .

Анализ формулы вращающего электромагнитного момента, развиваемого ротором асинхронного двигателя (М = k I Ф соsψ ), показывает сложную зависимость этого момента от скольжения s, так как с изменением скольжения изменяются ток ротора I и его cos ψ .

Зависимость момента от скольжения M = f(s) называется механической характеристикой асинхронного двигателя, которая представлена на рис. 2.92, в.

Как видно из

рисунка, асинхронный двигатель в начале

пуска

при s

=

l развивает

сравнительно небольшой пусковой момент

М

,

так как активная составляющая тока

ротора (I

cos

ψ

)

в это время имеет небольшое значение.

По мере разгона

двигателя

до так называемого критического

скольжения s![]() момент двигателя увеличивается до

максимального значения М

(или критического момента М

),

а затем уменьшается по мере приближения

к скольжению s = 0. В связи с тем что

аналитическое уравнение механической

характеристики имеет довольно сложный

вывод, воспользуемся для анализа ее

приближенным уравнением

момент двигателя увеличивается до

максимального значения М

(или критического момента М

),

а затем уменьшается по мере приближения

к скольжению s = 0. В связи с тем что

аналитическое уравнение механической

характеристики имеет довольно сложный

вывод, воспользуемся для анализа ее

приближенным уравнением

![]()

где М - текущее значение момента, Н·м;

М - критическое значение момента, Н·м;

s - текущее значение скольжения;

s - критическое значение скольжения.

Значение критического скольжения можно определить по формуле

s

= s

(![]() ),

),

где s = (ω - ω )/ ω - номинальное скольжение;

![]() = М

/

М

- перегрузочная способность двигателя

по моменту.

= М

/

М

- перегрузочная способность двигателя

по моменту.

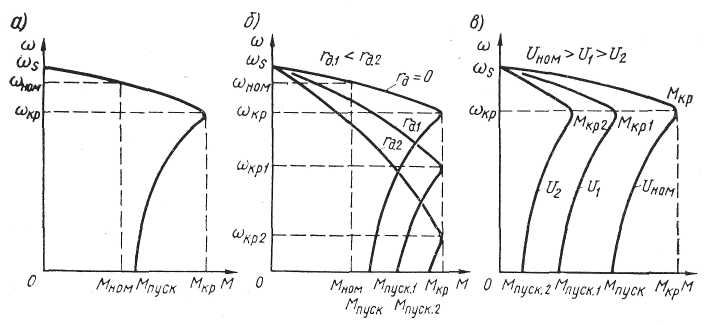

Чтобы перейти от механической характеристики M = f(s) к механической характеристике ω = f(M), нужно сделать переход от скольжения s к угловой скорости ω, воспользовавшись зависимостью ω = ω (1 - S). Зависимость ω = f(M) представлена на рис. 2.93, а. Верхний участок механической характеристики от ω до ω является рабочей частью характеристики, на которой электродвигатель может работать устойчиво. Нижний участок характеристики, ниже ω , является нерабочей частью характеристики, на которой двигатель не может работать устойчиво. На этой части характеристики электродвигатель работает в период переходного процесса пуска. Если в цепь ротора асинхронного двигателя с фазным ротором включить добавочные резисторы с различными активными сопротивлениями r , то можно получить семейство искусственных механических характеристик (рис. 2.93, б), проходящих через точку с координатами: М = 0,

ω = ω

,

так как синхронная скорость ω

не зависит от активного сопротивления

цепи ротора. Значение максимального

(критического) момента М

остается также неизменным, так как не

зависит от активного сопротивления

роторной цепи. С увеличением активных

сопротивлений (r![]() > r

> r![]() ),

включенных в роторную цепь, увеличивается

пусковой момент М

уменьшается критическая скорость ω

и увеличивается мягкость (крутизна)

искусственных характеристик.

),

включенных в роторную цепь, увеличивается

пусковой момент М

уменьшается критическая скорость ω

и увеличивается мягкость (крутизна)

искусственных характеристик.

Рис. 2.93. Механические характеристики асинхронного двигателя.

Искусственные механические характеристики асинхронного двигателя можно получить изменением подводимого к электродвигателю напряжения (рис.2.93, в). С изменением напряжения (U > U > U ) синхронная ω и критическая ω угловые скорости остаются неизменными. Резко уменьшается критический момент М , значение которого прямо пропорционально квадрату напряжения U. Уменьшается также и пусковой момент М . Вследствие этого пуск и работа асинхронного двигателя при снижении напряжения возможны лишь при небольших нагрузках на валу.

Механическая характеристика синхронного двигателя представляет собой прямую линию, параллельную оси моментов, и является абсолютно жесткой. В пределах устойчивой работы угловая скорость ω = 2πf /р синхронного двигателя не зависит от момента нагрузки на его валу. Однако увеличение момента на валу сверх допустимого может вывести двигатель из синхронизма, т. е. к его остановке. Перегрузочная способность синхронных двигателей по моменту

= М / М = 2,0 ÷ 2,5.