- •§ 2. Нормы административного права

- •§ 3. Административно-правовые отношения

- •§ 4. Метод административного права

- •§ 5. Предмет и современные задачи науки административного права

- •§ 2. Административно-правовые гарантии прав и свобод гражданина

- •§ 3. Особенности административно-правового статуса иностранных граждан и лиц без гражданства

- •§ 2. Система и классификация органов исполнительной власти

- •§ 3. Полномочия Президента Российской Федерации в сфере исполнительной власти

- •§ 4. Федеральные органы исполнительной власти

- •§ 5. Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти

- •§ 6. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации

- •§ 2. Законодательные основы государственной службы

- •§ 3. Понятие и классификация государственных должностей

- •§ 4. Понятие и классификация государственных служащих

- •§ 5. Основы административно-правового статуса государственных служащих

- •§ 6. Административно-правовое регулирование прохождения государственной службы

- •§ 7. Поощрения и ответственность государственных служащих

- •§ 2. Хозяйственные товарищества и общества, производственные и потребительские кооперативы, фонды

- •§ 3. Общественные объединения

- •§ 4. Религиозные объединения

- •§ 2. Понятие, виды и юридическое значение правовых актов управления

- •§ 3. Требования, предъявляемые к правовым актам управления

- •§ 4. Административно-правовые договоры (соглашения)

- •§ 2. Понятие и виды административного принуждения

- •§ 2. Юридический состав административного правонарушения

- •Глава 9 административная ответственность § 1. Понятие и признаки административной ответственности

- •§ 2. Особенности административной ответственности юридических лиц

- •§ 3. Административные взыскания и порядок их наложения

- •§ 4. Органы и должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать взыскания

- •§ 2. Правовые основы административного процесса

- •Глава 11 административно-процессуальные производства § 1. Юрисдикционные производства

- •§ 2. Процедурные производства

- •§ 2. Государственный контроль в сфере исполнительной власти

- •§ 3. Прокурорский (общий) надзор

- •§ 4. Административный надзор

- •§ 5. Обжалование действий и решений органов исполнительной власти и их должностных лиц

- •§ 2. Режим чрезвычайного положения

- •§ 2. Понятия и особенности отраслевого, межотраслевого и регионального управления

- •§ 2. Современные задачи по управлению в экономической сфере

- •§ 2. Органы управления государственным имуществом

- •§ 2. Органы управления антимонопольной и предпринимательской деятельностью

- •Глава 18 управление промышленностью § 1. Организационно-правовая система управления

- •§ 2. Органы управления промышленностью

- •Глава 19 управление агропромышленным комплексом § 1. Организационно-правовая система управления

- •§ 2. Органы управления агропромышленным комплексом

- •§ 2. Органы управления транспортно-дорожным комплексом

- •§ 3. Органы управления связью

- •§ 2. Органы управления строительно-жилищным комплексом

- •Глава 22 управление в сфере экологии § 1. Организационно-правовая система управления

- •§ 2. Органы управления в области экологии

- •§ 2. Органы управления торговлей и таможенным делом

- •§ 2. Органы управления в области бюджета, финансов, кредита и налогов

- •§ 2. Органы управления образованием

- •§ 3. Правовой статус высшего учебного заведения

- •§ 4. Образовательные учреждения

- •Глава 26 управление в области науки § 1. Организационно-правовая система управления

- •§ 2. Органы управления в области науки

- •§ 3. Научные учреждения и организации

- •§ 2. Органы управления в области культуры

- •§ 2. Органы управления в области труда и социального развития

- •§ 3. Миграционная служба

- •§ 2. Органы управления здравоохранением, физкультурой и туризмом

- •§ 2. Органы управления в области обороны

- •§ 3. Комплектование Вооруженных Сил и вопросы прохождения военной службы

- •§ 2. Органы управления в области государственной безопасности

- •Глава 32 управление внутренними делами § 1. Организационно-правовая система управления

- •§ 2. Органы управления внутренними делами

- •Глава 33 управление иностранными делами § 1. Организационно-правовая система управления

- •§ 2. Органы управления иностранными делами

- •§ 3. Представительства и консульства за рубежом

- •Глава 34 управление в области юстиции § 1. Организационно-правовая система управления

- •§ 2. Органы управления в области юстиции

§ 4. Религиозные объединения

Правовое положение религиозных организаций определено Федеральным законом от 26 сентября 1997 г. «О свободе совести и о религиозных объединениях», постановлением Правительства от 2 февраля 1998 г. «О порядке регистрации, открытии и закрытии в Российской Федерации представительств иностранных религиозных организаций»* и другими нормативными правовыми актами.

* СЗ РФ. 1998. №6. Ст. 754.

Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. регулирует правоотношения в области прав человека и гражданина на свободу совести и свободу вероисповедания, а также правовое положение религиозных объединений. Содержание закона соответствует Конституции России, иным российским законам и общепризнанным принципам и нормам по вопросам защиты прав и свобод человека, а также взаимоотношений государства и религиозных организаций.

В законе подтверждаются конституционные положения о том, что никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной, а религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом. Поэтому государство не вмешивается в законную деятельность религиозных объединений. Но они, в свою очередь, не имеют права вмешиваться в дела государства, участвовать в выборах в органы государственной власти и в органы местного самоуправления, в деятельность политических партий и политических движений, а также оказывать им материальную и иную помощь.

Религиозное объединение создается и осуществляет свою деятельность в соответствии со своей собственной структурой, выбирает, назначает и заменяет свой персонал согласно своим собственным установлениям.

В законе дается четкое юридическое определение религиозным объединениям, группам и организациям. Так, религиозным объединением признается добровольное объединение граждан России, иных лиц, постоянно и на законных основаниях проживающих на ее территории, образованное в целях совместного исповедания и распространения веры и обладающее соответствующими этой цели признаками: вероисповедание; совершение богослужений, других религиозных обрядов и церемоний; обучение религии и религиозное воспитание своих последователей.

Религиозные организации подлежат государственной регистрации федеральным органом юстиции и органами юстиции субъектов Федерации. Отказано в государственной регистрации может быть в случаях, если: цели и деятельность религиозной организации противоречат законодательству России; организация не признана в качестве религиозной; устав и другие представленные документы не соответствуют требованиям законодательства и др.

Религиозные организации могут быть ликвидированы по решению их учредителей или суда. Список оснований для ликвидации и запрета деятельности религиозного объединения в судебном порядке составлен с учетом печального опыта последних лет. Кроме нарушения общественной безопасности и действий, направленных на насильственное изменение основ конституционного строя России, сюда включены принуждение к разрушению семьи, посягательство на личность, права и свободы граждан, нанесение ущерба нравственности и здоровью граждан, воспрепятствование получению обязательного образования, склонение к самоубийству или отказу от получения медицинской помощи, принуждение к отчуждению имущества в пользу религиозного объединения, побуждение граждан к отказу от исполнения установленных законом обязанностей.

Впервые в законодательном порядке регулируется деятельность иностранных миссионеров. Иностранные религиозные организации обязаны получить сертификат, а он, в свою очередь, выдается по ходатайству российской религиозной организации соответствующего вероисповедания.

Некоторые иностранные религиозные деятели нередко нарушают нормы российского законодательства о статусе иностранных граждан, порядке их регистрации и передвижения по стране. Поэтому постановлением Правительства от 2 февраля 1998 г. утверждено Положение о порядке регистрации, открытия и закрытия в Российской Федерации представительств иностранных религиозных организаций. Министерство юстиции РФ ведет реестр указанных представительств, открытых в Российской Федерации. Свидетельство о регистрации представительства является основанием для обращения открывшей его иностранной религиозной организации в дипломатические представительства или консульские учреждения РФ за получением визы на въезд в Россию иностранных граждан для работы в представительстве и в органы внутренних дел РФ для оформления регистрации этих граждан и членов их семей.

Федеральным законом от 26 сентября 1997 г. определены права и условия деятельности российских религиозных организаций, а также порядок осуществления надзора и контроля за исполнением ими законодательства.

Надзор за исполнением законодательства РФ о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях возложен на органы прокуратуры.

Орган юстиции, зарегистрировавший религиозную организацию, осуществляет контроль за соблюдением ею устава относительно целей и порядка ее деятельности.

Впервые в нашем законодательстве закреплены положения, касающиеся права военнослужащих на свободу совести и свободу вероисповедания. В Федеральном законе от 27 мая 1998 г. «О статусе военнослужащих»* указано, что создание религиозных объединений в воинской части не допускается.

* СЗ РФ. 1998. №22. Ст. 2331; 2000; № 1 (Часть II). Ст. 12.

Религиозные обряды на территории воинской части могут отправляться по просьбе военнослужащих за счет их собственных средств с разрешения командира. В свободное от военной службы время военнослужащие вправе участвовать в богослужениях и религиозных церемониях как частные лица. Однако они не вправе отказываться от исполнения обязанностей военной службы по мотивам отношения к религии и использовать свои служебные полномочия для пропаганды того или иного отношения к религии.

Раздел III АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Глава 6 ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

§ 1. Понятие и виды форм реализации исполнительной власти

Каждый вид государственной деятельности характеризуется определенными внешними проявлениями и регламентируется соответствующими нормативными правовыми актами. Принцип разделения властей предполагает как различное функциональное назначение каждой ветви единой государственной власти, так и различия в принимаемых ими правовых актах. Например, деятельность органов законодательной власти заключается в принятии законов и постановлений, обязательных для исполнения на конкретных территориях. Правосудие, осуществляемое судом, завершается вынесением приговоров, решений, постановлений, определений и т. д.

Исполнительная и распорядительная деятельность, осуществляемая органами исполнительной власти и их должностными лицами, может выражаться в издании подзаконных актов и других действиях, характеризующих их как субъектов внешних и внутриорганизационных управленческих отношений. Внешне выраженное действие органа исполнительной власти или его должностного лица в рамках своей компетенции называется формой управления.

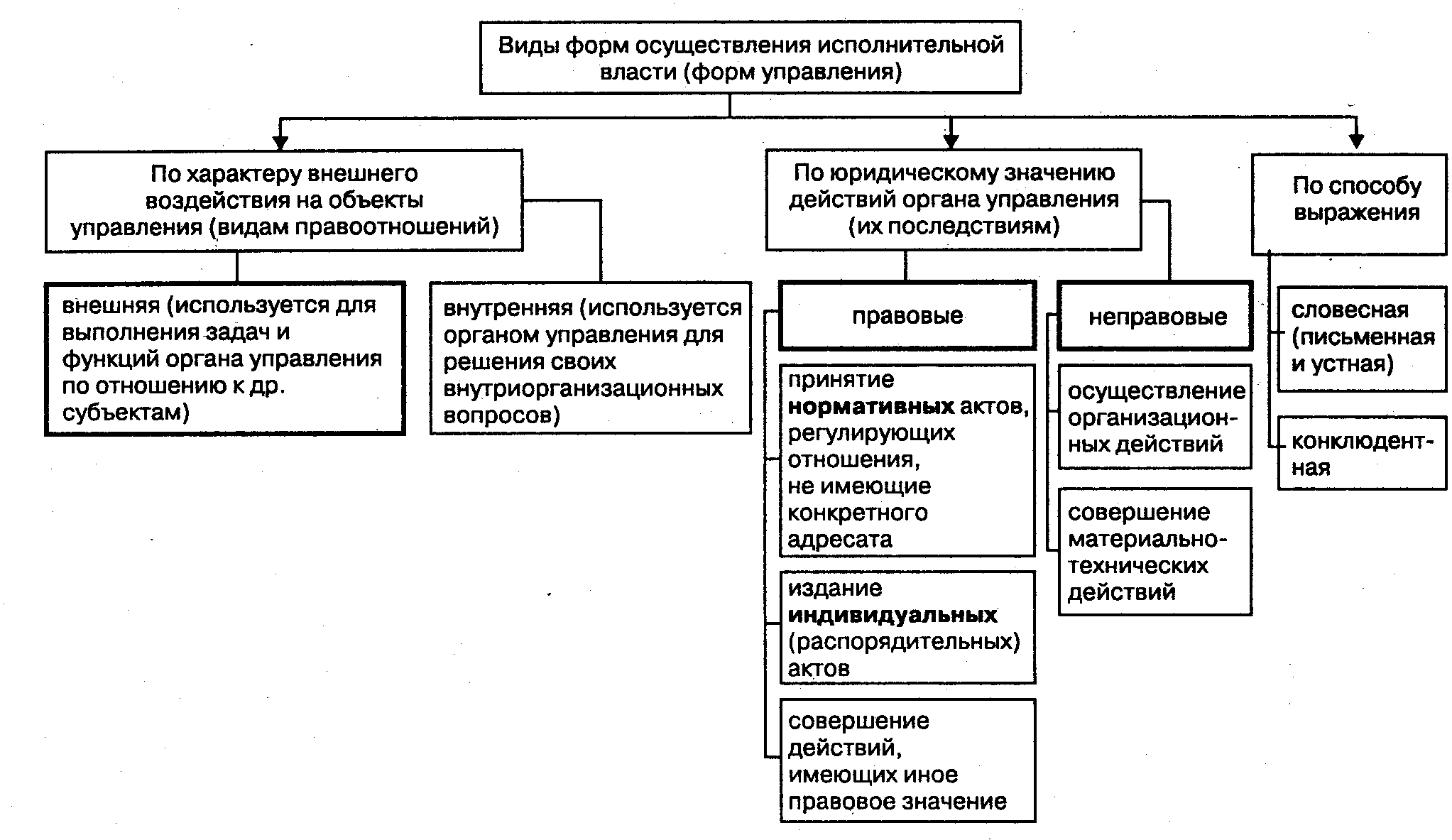

Формы управления различаются (см. схему 12):

в зависимости от объекта управления (вида правоотношений) — на внешнюю (при выполнении органом исполнительной власти своих задач и функций по отношению к внешним участникам управленческих общественных связей) и внутреннюю (при решении своих внутриорганизационных вопросов);

по способу выражения — на словесную (письменная и устная) и конклюдентную (с помощью условных знаков, изображений);

Схема 12. Формы осуществления исполнительной власти

по характеру вызываемых последствий — на правовые и неправовые.

Правовые формы связаны с изданием таких правовых актов управления, которые влекут возникновение, изменение или прекращение административно-правовых отношений между субъектом и объектом управления либо имеют иное правовое значение. Основными и наиболее значимыми правовыми формами реализации исполнительной власти являются принятие органами исполнительной власти нормативных правовых актов и издание индивидуальных (административных, распорядительных) актов в случае применения норм права к конкретным индивидуумам, поэтому последние акты и называются индивидуальными. Но органами исполнительной власти на основе действующего законодательства могут совершаться, кроме того, действия, имеющие иное правовое значение, например: представление обязательных отчетов; осуществление обязательной государственной регистрации; выдача документов, подтверждающих наличие специального права (в частности, на вождение транспортных средств).

Неправовые формы реализации исполнительной власти именуются так потому, что не связаны с изданием правовых актов и совершением юридически значимых действий, — они не порождают, не изменяют и не прекращают административно-правовые отношения. Однако их роль велика, поскольку они обеспечивают выполнение органами исполнительной власти своих государственно-властных полномочий. Неправовые формы осуществления исполнительной власти могут предшествовать правовым, сопутствовать им либо следовать за ними. Одной из неправовых форм является осуществление организационных действий, которые составляют значительную часть повседневной работы органов исполнительной власти. Это разработка программ, проведение совещаний, контроль, разъяснение тех или иных мероприятий, обеспечение сочетания коллегиальности и единоначалия, изучение и обобщение опыта работы, подбор кадров и т.д. и т.п.

Другой неправовой формой реализации исполнительной власти является выполнение материально-технических действий. В управленческой деятельности они носят вспомогательный характер. Это сбор и анализ информации, проведение исследований и разработок, подготовка к изданию и само издание актов, ведение делопроизводства, составление справок и т.д.

Большинство организационных и материально-технических действий совершают государственные служащие, замещающие ведущие, старшие и младшие государственные должности государственной службы, а также другие специалисты и вспомогательный персонал органа исполнительной власти.

Конечно, деление всех форм управления по любым основаниям условно, так как они тесно взаимосвязаны, переплетены одна с другой. Но все же они различны по своему юридическому значению. Эффективность управленческой деятельности в немалой степени зависит от умелого их сочетания.