- •Прикладная метрология:

- •1.Методы и средства измерений электрических величин.

- •1.1.Меры электрических величин

- •Электродинамические измерительные приборы.

- •1.3.Осциллографы. Цифровые приборы

- •Техника осциллографических измерений

- •1.4.Аналоговые измерительные преобразователи.

- •1.5.Измерение электрических величин

- •2.Измерения магнитных величин

- •3.Измерение неэлектрических величин

- •3.1.Измерительные преобразователи

- •3.2.Измерения длин и углов

- •3.3.Измерение температуры

- •3.4.Измерение давления.

- •3.5.Измерение силы и массы

- •3.6.Измерение расхода

- •Литература

- •Содержание

- •1.Методы и средства измерений электрических величин………………… ………..1

- •1.1.Меры электрических величин…………………………… …… …………..1

- •1.3.Осциллографы. Цифровые приборы………………………………… ……..10

2.Измерения магнитных величин

Магнитные измерения, измерения характеристик магнитного поля или магнитных свойств веществ (материалов).

Посредством измерений магнитных величин (магнитных измерений) решаются задачи:

-исследование магнитных свойств веществ и материалов;

-исследование электромагнитных механизмов, аппаратов и машин для выявления распределения магнитных потоков и магнитодвижущей силы (МДС);

-контроль качества магнитных материалов и изделий из них в производственных условиях;

-испытание постоянных магнитов и электромагнитов и измерение полей создаваемых ими;

-исследование магнитного поля Земли;

-изучение свойств материалов по их магнитным характеристикам.

Несмотря на большое разнообразие задач, решаемых с помощью магнитных измерений, обычно определяют всего несколько основных магнитных величин: магнитный поток – Ф, магнитная индукция – В, напряженность магнитного поля – Н, реже магнитный момент М.

В большинстве способов измерения магнитная величина преобразуется в электрическую величину. Значение магнитной величины или вычисляют расчетом на основе известных зависимостей, или электроизмерительный прибор градуируют в магнитных величинах.

Меры магнитных величин. Единицы магнитных величин воспроизводятся с помощью соответствующих эталонов. Разработаны (имеются) первичный эталон магнитной индукции и первичный эталон магнитного потока.

В качестве меры магнитной индукции (напряженности магнитного поля) используют катушки специальной конструкции (например, кольца Гельмгольца, соленоид), по обмоткам которых протекает постоянный ток, постоянные магниты.

Меру магнитного потока выполняют в виде двух гальванически не связанных между собой обмоток. По одной обмотке протекает электрический ток, создающий определенное значение магнитного потока, сцепляющегося с другой обмоткой.

Измерительные преобразователи, входной величиной которых является магнитная величина, называют магнитоизмерительными. Их, в соответствии с родом выходной величины, делят на три основные группы: магнитоэлектрические преобразователи (выходная величина электрическая), магнитомеханические (выходная величина механическая) и магнитооптические (выходная величина оптическая).

Измерительное преобразование строится на использовании следующих эффектов:

-явление электромагнитной индукции;

-силовое взаимодействие измеряемого магнитного поля с полем постоянного магнита или контура с током;

-гальваномагнитные явления;

-явление изменения магнитных свойств материалов в магнитном поле;

-явления, возникающие при взаимодействии микрочастиц с магнитным полем.

Методы измерений. Для измерения характеристик магнитных полей и магнитных характеристик веществ и материалов применяют методы, названия которых связаны с реализуемыми эффектами: баллистический, магнитометрический, электродинамический, индукционный, пондеромоторный, мостовой, потенциометрический, ваттметровый, калориметрический, нейтронографический и резонансный.

Баллистический метод основан на измерении баллистическим гальванометром количества электричества, индуктируемого в измерительной катушке при быстром изменении сцепленного с ней магнитного потока.

Магнитометрический метод основан на воздействии исследуемого намагниченного образца на расположенную вблизи него магнитную стрелку. По углу отклонения магнитной стрелки от начального положения определяют магнитный момент образца.

Электродинамический метод характеризуется измерением угла поворота катушки с током под действием магнитного поля намагниченного образца.

Для исследования ферромагнитных веществ используют индукционный и пондеромоторный методы.

Индукционный метод основан на измерении эдс индукции, которая возбуждается во вторичной обмотке при пропускании намагничивающего переменного тока через первичную обмотку образца.

Пондеромоторный метод состоит в измерении механической силы, действующей на исследуемый образец в неоднородном магнитном поле.

Мостовой и потенциометрический методы основаны на измерении параметров (индуктивности L и активного сопротивления r) электрической цепи с испытуемыми ферромагнитными образцами. Эти методы позволяют определять зависимости В (Н), J (H), составляющие комплексной магнитной проницаемости и комплексного магнитного сопротивления в переменных полях, потери на перемагничивание.

Наиболее распространённым методом измерения потерь на перемагничивание является ваттметровый метод, им пользуются при синусоидальном характере изменения во времени магнитной индукции. При этом методе с помощью ваттметра определяется полная мощность в цепи катушки, используемой для перемагничивания образца.

Абсолютным методом измерения потерь в ферромагнитных материалах является калориметрический метод, который используется в широком частотном диапазоне. Сущность этого метода состоит в том, что мерой потерь энергии в образце при его намагничивании переменным магнитным полем является повышение температуры образца и окружающей его среды.

Магнитную структуру ферромагнитных и антиферромагнитных веществ исследуют с помощью нейтронографического метода, основанного на явлении магнитного рассеяния нейтронов, возникающего в результате взаимодействия магнитного момента нейтрона с магнитными моментами частиц вещества.

Резонансные методы исследования включают все виды магнитного резонанса — резонансного поглощения энергии переменного электромагнитного поля электронной или ядерной подсистемой вещества. Эти подсистемы, кроме электромагнитной энергии, могут резонансно поглощать энергию звуковых колебаний — так называемый магнетоакустический парамагнитный резонанс, который также применяют в магнитных измерениях

Важную область магнитных измерений составляют измерения характеристик магнитных материалов (ферритов, магнитодиэлектриков и др.) в переменных магнитных полях повышенной и высокой частоты (от 10 кгц до 200 Мгц). Для этой цели применяют в основном ваттметровый, мостовой и резонансный методы. Измеряют обычно потери на перемагничивание, коэффициент потерь на гистерезис и вихревые токи, компоненты комплексной магнитной проницаемости. Измерения осуществляют при помощи пермеаметра, аппарата Эпштейна, феррометра и других устройств, позволяющих определять частотные характеристики материалов.

Существуют и другие методы определения магнитных характеристик (магнитооптический, в импульсном режиме перемагничивания, осциллографический, метод вольтметра и амперметра и другие), позволяющие исследовать ряд важных свойств магнитных материалов.

Измерительные приборы.

В общем случае приборы для измерения характеристик магнитного поля и магнитных свойств веществ (магнитных материалов) называют магнитометрами (от греч. magnetis — магнит и ...метр). В более узком смысле магнитометры — приборы для измерения напряжённости, направления и градиента магнитного поля.

Магнитный поток измеряют с помощью баллистического гальванометра или измерительного прибора - флюксметра, называемый также веберметром.

Баллистическим гальванометром измеряют количество электричества в импульсе тока, наводимого в измерительной катушке при изменении магнитного потока, сцепленного с ней.

Баллистическими называют гальванометры, предназначенные для измерения количества электричества в кратковременных импульсах (баллистический – свободно отклоняющийся/падающий?). Основное условие баллистического режима – длительность импульса тока должна быть намного меньше периода собственных колебаний подвижной части гальванометра. Для этого к ней дополнительно прикрепляют детали в виде, например, дисков, колец. Соотношение между количеством электричества и углом отклонения называют баллистической постоянной гальванометра.

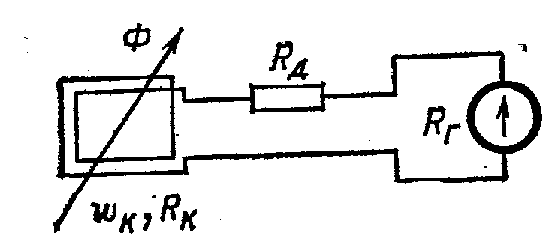

Изменение потока достигается или перемещением катушки относительно магнитного потока, или изменением тока, проходящего через катушку (схема на рис. 34).

Рис. 34. Схема измерения магнитного потока индукционно-импульсным методом.

Изменение потока, сцепленного с катушкой вызывает в ней ЭДС, которая определяет ток и количество электричества в импульсе, отклоняющего указатель гальванометра. По наибольшему отклонению указателя а судят о магнитном потоке

Ф=СФ ·a /wk , (*)

где СФ - цена деления (баллистическая постоянная); wk - число витков катушки.

Флюксметр представляет собой прибор магнитоэлектрической системы, в котором подвод тока к подвижной рамке осуществляется не через пружинки, а через безмоментные спирали, т. е. в его измерительном механизме отсутствует противодействующий момент. Значение магнитного потока вычисляют по формуле (*), в которую вместо значения а подставляют разность начального и конечного показаний гальванометра Δа. Если предварительно выставить нулевое показание прибора, то его показание в Веберах будет соответствовать значению магнитного потока.

Измерение магнитной индукции и напряженности магнитного поля. Учитывая однозначную, линейную взаимосвязь магнитного потока, индукции и напряженности магнитного поля

Ф=B·s = μ0 ·s·H

где s - площадь витка катушки, μ0 - магнитная постоянная, баллистический гальванометр, рассмотренный ранее, может быть проградуирован в Теслах или в Генри.

Специальные приборы для измерения магнитной индукции называют тесламетрами. Промышленность выпускает тесламетры с использованием явления ядерного магнитного резонанса и эффекта Холла (гальваномагнитные преобразователи).

Самым известным и используемым устройством для измерения величины магнитной индукции является датчик Холла

Эффект Холла состоит в появлении ЭДС Ex между противоположными сторонами пластинки, по которой протекает ток I плотностью j, выполненной из металла или полупроводникового материала и помещенной в магнитное поле (рис.35). Измеряемое значение ЭДС пропорционально магнитной индукции B.

Ex = R · B · b · j,

где R – постоянная Холла, b – расстояние между гранями, на которых возникает измеряемое напряжение.

С помощью преобразователей Холла можно измерять магнитную индукцию в диапазоне от 0.001 Тл до 2 Тл.

Рис.

35. Преобразователь Холла

Рис.

35. Преобразователь Холла

Но, конечно, наибольшую ценность имеют реальные измерения магнитного поля. Для этих целей применяются специальные приборы, так называемые гауссметры (или магнитометры).

Измерение магнитной индукции возможно с помощью катушек индуктивности.

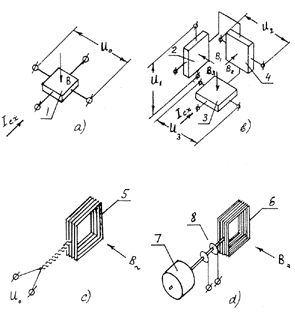

Индукционный датчик (рис. 36 с) состоит из катушки индуктивности и предназначен для измерения переменного магнитного поля. Напряжение, индуцируемое на катушке, помещенной в переменное магнитное поле, пропорционально величине измеряемой магнитной индукции.

Постоянное магнитное поле может быть измерено вращающейся с постоянной скоростью катушкой индуктивности (рис. 36 d). Переменное напряжение, образующееся в катушке при пересечении линий магнитного поля, пропорционально величине магнитной индукции.

Рис.

36

Рис.

36

Существуют и другие датчики магнитного поля, например, на основе магнитного резонанса, но для наших целей – измерения полей магнитов и магнитных систем, используемых в промышленности и исследовательских разработках (а не в медицине или фундаментальной науке) – представленного перечня вполне достаточно.

В научных исследованиях применяют тесламетры, основанные на вынужденной прецессии протонов и тесламетры с оптическим возбуждением.

Приборы для МИ классифицируют по их назначению, условиям применения, по принципу действия чувствительного элемента (датчика, или преобразователя).

Единая классификация приборов для МИ не разработана.