- •Предисловие

- •Теоретические основы изучения слоговой структуры слова и предпосылок ее становления у детей

- •1.1. Лингвистические и психолингвистические аспекты исследования слога и слогосложения

- •1.2. Психологические, психофизиологические и нейропсихологические основы исследования предпосылок усвоения слоговой структуры слова

- •Обследование состояния слоговой структуры слова и предпосылок ее становления у дошкольников с онр

- •2.1. Обследование произношения слов различной структурной сложности

- •2.2. Обследование восприятия лексических единиц

- •2.3. Обследование возможностей динамической и ритмической организации серийных движений и действий

- •2.4. Обследование состояния оптико-пространственной ориентации

- •Формирование слоговой структуры слова и предпосылок ее становления

- •3.1. Формирование пространственных представлений и оптико-пространственной ориентации

- •3.1.1. Коррекционная работа по развитию ориентации в собственном теле

- •Вот какие мы

- •Наводим порядок

- •Ладошки и следы

- •Обезьянки

- •Зарядка для кукол

- •Кто где находится

- •Далеко-близко

- •3.1.2. Коррекционная работа по развитию ориентации в трехмерном пространстве

- •Игры и игровые упражнения

- •Расскажите, что видите

- •Подберите дорожку

- •Игры и игровые упражнения

- •Новый год

- •Белка на елке

- •Кот на лесенке

- •Солнышко

- •Солнечный зайчик

- •Продолжи ряд (дорожку)

- •Игрушки для зайчика

- •Коврики

- •Выбери дорожки

- •Игры и игровые упражнения

- •Делай как я

- •Движения животных

- •Веселые инструменты

- •3.2.2. Совершенствование статической и динамической координации движений пальцев рук

- •Упражнение с фишками

- •Упражнение с символами

- •3.3.1. Развитие возможностей восприятия и воспроизведения

- •Упражнение 1

- •Упражнение 2

- •Упражнение 3

- •Упражнение 4

- •Упражнение 5

- •Упражнение 6

- •Упражнение 7

- •3.3.2. Развитие возможностей восприятия и проговаривания последовательностей лексических единиц

- •Есть или нет?

- •Бывает - не бывает?

- •Найди слово

- •Закончи слово

- •Угадай начало слова

- •Чем похожи слова?

- •Измени слово

- •Найди маленькое слово в большом

- •Сделай одно слово из двух

- •Поменяй местами части слова

- •Добавлялки

- •У Антошки

- •Сочинялки

- •Замени неподходящее слово

- •Вопросы и задания

- •Раздел 1

- •Раздел 2

- •Раздел 3

- •Литература

|

|

|

ББК 74.3 Б 12

Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Б 12 Слоговая структура слова: обследование

и формирование у детей с недоразвитием речи. Учебно-методическое пособие. - М.: Книголюб, 2005. Серия «Логопедические технологии». - 96 с.

5-93927-146-4

В комплект включены: «Учебно-методическое пособие», «Альбом для обследования восприятия и произнесения слов различной структурной сложности», «Картинный материал для проведения игр».

В содержании учебно-методического пособия получили отражение материалы исследования неречевых процессов, значимых для формирования слоговой структуры слова: оптико-пространственная ориентация, ритмическая и динамическая организация движений и действий, серийно-последовательная обработка информации.

Адресован студентам-логопедам, овладевающим базовыми знаниями и умениями, необходимыми при обследовании и коррекции слоговой структуры слова у дошкольников с общим недоразвитием речи. Также с успехом может использоваться логопедами и воспитателями специальных дошкольных учреждений, родителями и гувернерами в условиях домашнего обучения.

ББК 74.3

ISBN 5-93927-146-4

© Г.В. Бабина, Н.Ю. Сафонкина, 2005 © Оформление. 000 Издательство «Книголюб», 2005

|

|

Предисловие

Коррекция слоговой структуры слова - одна из приоритетных задач логопедической работы с дошкольниками, имеющими системные нарушения речи.

Искажения слогового состава слова признаны ведущими и стойкими проявлениями в структуре речевого дефекта детей с общим недоразвитием речи. Для того чтобы помощь этим детям была максимально эффективной, необходимы ранняя диагностика и соответствующая коррекционная работа.

В отечественной специальной литературе представлен разнообразный исследовательский материал по рассматриваемой проблеме. Однако теория и практика логопедической науки не располагают сведениями о факторах, значимых для усвоения слоговой структуры слова.

На основе анализа данных литературы в области лингвистики, психолингвистики, философии, нейропсихологии мы определили, что для становления слоговой структуры слова значимыми являются такие неречевые процессы, как оптико-пространственная ориентация, возможности темпо-ритмической организации движений и действий, способность к серийно-последовательной обработке информации.

Нашими исследованиями было установлено, что эти неречевые процессы являются базовыми предпосылками усвоения слоговой структуры слова.

В данном учебно-методическом пособии представлены практические и методические материалы по развитию восприятия и отработке произношения слов различного слогового состава, составной частью которых являются упражнения, направленные на формирование базовых предпосылок становления слоговой структуры слова у дошкольников с системными речевыми нарушениями.

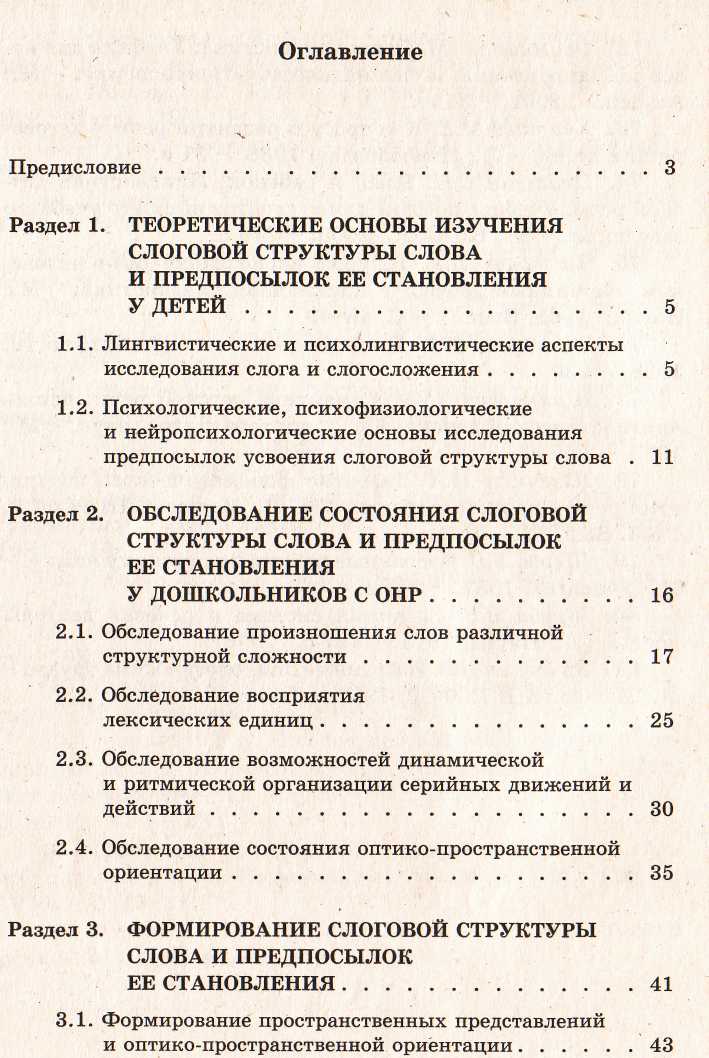

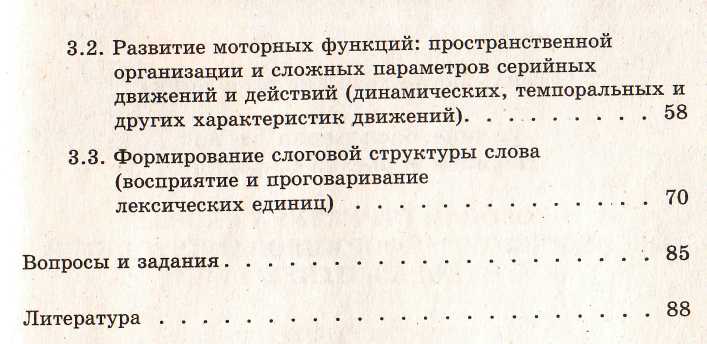

Пособие состоит из трех разделов.

Первый раздел посвящен рассмотрению вопросов, составляющих научную базу проблемы обследования и формирования слоговой структуры слова у детей. В нем приведены данные из различных областей научного знания, рассматривающие суть таких феноменов, как слог, слово, оптико-пространственная ориентация, сложные параметры серийных движений и действий и др.

Во втором разделе дается изложение методики обследования процессов восприятия и проговаривания слов различного слогового состава, состояния оптико-пространственной ориентации, сложных параметров серийных движений и действий у детей.

В третьем разделе предлагаются основные направления коррекционной работы, даются комплексы игр, игровых приемов и упражнений, направленные на формирование базовых предпосылок становления и развития слоговой структуры слова.

Кроме учебно-методического пособия в комплект входят АЛЬБОМ ДЛЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ ВОСПРИЯТИЯ И ПРОИЗНЕСЕНИЯ СЛОВ РАЗЛИЧНОЙ СТРУКТУРНОЙ СЛОЖНОСТИ и КАРТИННЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИГР.

Теоретические основы изучения слоговой структуры слова и предпосылок ее становления у детей

1.1. Лингвистические и психолингвистические аспекты исследования слога и слогосложения

Современные лингвистические исследования свидетельствуют о том, что слогосложение остается одной из наиболее сложных и актуальных проблем общей фонетики. При этом исследователями не дано единого определения сущности слога, его роли в языке.

В лингвистическом словаре слог определяется как фонетико-фонологическая единица, занимающая промежуточное положение между звуком и речевым тактом.

А.А. Леонтьев определяет слог как минимальный сегмент потока речи, который может быть произнесен в изолированной позиции: «Слог - это особенно неуловимая единица, психолингвистическая единица, имеет множество коррелятов как в языковом стандарте, так и вне его, на разных уровнях физиологической активности организма». По мнению автора, условием для выделения слога является критерий «актуальной изолированности».

А.Л. Трахтеров указывает на особенности, присущие только слогу и отличающие его от фонемы. Фонема — это лингвистически неделимая единица, обладающая общей функцией образования звуковой оболочки слов и отличающаяся крайне пестрыми неравноценными физико-акустическими свойствами. Автор считает, что слоги представляют собой более сложные фонетические образования, разнообразные по составу, но всегда обладающие общностью физико-акустических свойств.

Физические свойства выделения слога, по мнению А.Л. Трахтерова, должны быть заложены в нем независимо от ударности, так как они обеспечивают его языковую специфику. К материальным средствам выделения слога автор относит все физические свойства звука: силу, высоту, долготу, тембр.

В совокупности своих акцентных вершин слоги являются кратчайшими звеньями ритмической организации речи. Возникающий при этом мелодический рисунок слога представляет собой фонетическое оформление синтагмы и предложения. Наличие тонального элемента является условием, необходимым для образования слога. Основная лингвистическая функция слога, по мнению автора, - служить кратчайшим звеном акценто-тонического строя речи.

Независимо от подходов к проблеме и различных трактовок вершиной слога признается гласный как слогообразующий элемент, согласный считается периферическим элементом, выступающим при этом инициатором слога.

Л.А. Чистович отмечает, что все артикуляторные признаки гласного содержатся в структуре, которая соответствует слогам типа СГ и принята универсальной во всех языках мира. Известно, что в программе любой произносимой конструкции используется набор однотипных сегментов, соответствующий слогам типа СГ, только на базе СГ формируются структуры более сложные. Любые конструкции проявляют тенденцию к разложению на последовательности типа СГ.

Термин «структура слова» трактуется как соотношение частей звуковых единиц. Л.Л. Касаткин, Е.В. Клобуков рассматривают «звуковое членение речи» как «деление речевого потока на отрезки, отдельные единицы, выделяемые различными фонетическими средствами». Такими единицами являются фраза, фонетическое слово, слог, звук. Фонетическое слово рассматривается авторами как отрезок звуковой цепи, объединенный одним словесным ударением.

Принято считать, что составляющие элементы слога обладают монолитностью или слитностью. Р.И. Аванесов рассматривает слитность как основной критерий целостности

слога. Монолитность трактуется А.Л. Трахтеровым как единство однородного элемента и как максимальная слитность элементов друг с другом. Таким образом, понятие речевого звука не имеет прямого коррелята в потоке речи, слог - минимальный сегмент этого потока.

Сущность процессов восприятия, опознания и прогов-ривания лексических единиц представлена в психологических, лингвистических, психолингвистических исследованиях, которые свидетельствуют о том, что восприятие и воспроизводство речи характеризуются общими психологическими особенностями. Именно эта согласованность определяет речь как сложный интермодальный процесс.

Выдвинутая П.К. Анохиным гипотеза о существовании «закона опережающего отражения действительности как основной формы приспособления живой материи к пространственно-временной структуре неорганического мира, в которой последовательность и повторяемость являются основными временными параметрами», получила свое проективное развитие при рассмотрении речевого поведения человека.

Исследования Н.И. Жинкина, И.А. Зимней, Л.Р. Зин-дера и других ученых свидетельствуют о том, что в перцептивной гностической деятельности человека принцип опережающего отражения проявляется в более сложной форме - в вероятностном прогнозировании (в процессе восприятия речи), а в праксической сфере речевой деятельности человека - в упреждающем синтезе (в процессе производства речи).

«Вероятностное прогнозирование является тем понятием, которое фокусирует в себе основные категории, отражающие обусловленность восприятия деятельностью и состоянием самого субъекта, и индивидуальную значимость объекта восприятия. Оно может быть определено как процесс упреждения целого, предвидения элементов, последующих за данным элементом, на основе оценки априорной вероятности их появления в апперцептируемом целом» [28, с. 228]. Упреждающий синтез «характерен для всех речевых образований - слога, слова, фразы и способа их соединения» [22, с. 38].

Таким образом, предугадывание, предвосхищение, предварение следующего действия является той психологической характеристикой, которая определяет общность процессов восприятия и производства речи.

В ряде зарубежных исследований содержится представление развернутой программы прогнозирования и анализа через синтез, свидетельствующее о том, что слушатель начинает с предположения о сигнале на входе, на основе которого порождается внутренний сигнал, сравниваемый с воспринимаемым.

Феномен идентификации является универсальным для восприятия человека и проявляется в сенсорной речевой деятельности. Усвоение происходит на основе сопоставлений воспринимаемой структуры с акустическим эталоном, хранящимся в памяти индивида. В коре головного мозга человека образуется «чувственный конкрет» сенсорного эталона, различные характеристики которого (ритмические, структурные, просодические) должны быть генерализованы, в этом случае сенсорный эталон обладает степенью определенности. Феномен генерализации — еще одно условие адекватности процесса восприятия.

Многочисленные исследования в области психолингвистики свидетельствуют о том, что адекватность идентификации денотатов обеспечивается контролем языковой правильности, названным А.А. Леонтьевым механизмом регуляции. Автор неоднократно указывает на необходимость различения «механизма осуществления деятельности и механизма контроля над этим осуществлением». В работах И.А. Варта-нян акцентируется внимание на том, что «раздельный контроль исполнения (качества речевой продукции) и конечного результата (смыслового содержания высказывания) дает человеку возможность выявить причины неудачи речи как способа коммуникации». С этим согласуется проведенное А.А. Залевской разграничение механизмов когнитивного и коммуникативного контроля, которые трактуются как взаимодействующие и функционирующие на разных уровнях реализации речемыслительной деятельности.

Исследования И.А. Зимней свидетельствуют о том, что анализ входного речевого сигнала представляет собой многомерную функцию. Процесс восприятия с точки зрения характера обработки речевого сигнала может быть представлен как априорно-апостериорный, параллельно-последовательный, континуально-дискретный и текуще-отсроченный. Восприятие и проговаривание слов различной структуры определяется как процесс создания пространственной схемы параллельно с ее временным анализом.

Н.И. Жинкин говорит о том, что для носителей языка восприятие слова выступает как реализация феномена «семиотического преобразования сенсорных сигналов в предметную структуру» [22, с. 58]. В процессе анализа входящий материал претерпевает посегментную линейную обработку, после которой он может быть адекватно воспринят [26, с. 324].

Звуко-слоговая расстановка в потоке речи подчинена канонам эвфонии, т.е. благозвучия. В языкознании данным термином называют приятность звучания, произносительное удобство, характеризующее звукосочетания и целые слова.

Законы эвфонии реализуются на уровне языковой способности, в частности — ее фонопросодического компонента. В работах А.А. Леонтьева языковая способность определяется как «многоуровневая, иерархически организованная система, формирующаяся в психике носителей языка в процессе онтогенетического развития» [37, с. 212]. Чувство языка может быть развито в разной степени. Выделяют три уровня развития чувства языка или языкового чутья: 1) овладение системой языка, 2) овладение основными речевыми нормами, 3) способность к догадке [65; 66; 28].

Анализ научной литературы свидетельствует о том, что фонопросодический компонент, как и другие, обладает собственной структурой. Гармония, ритм и лад, вероятно, выступают как его фоновые компоненты, длительность и соразмерность являются просодическими составляющими. В реализации слоговой структуры слова участвуют все перечисленные составляющие фонопросодического компонента. В ряде работ указано, что процесс речевого производства является не чем иным, как реализацией языковой программы, т.е. переход от языкового правила к языковому действию обусловлен определенной системой норм, принятой для данного языка [26; 28; 43; 36; 37].

Общность психологических характеристик производства и восприятия речи рассматривается как одно из проявлений полиморфизма их взаимозависимости в процессе вербального общения, что свидетельствует о том, что производство и восприятие речи - одно из проявлений единой лингвистической способности [26; 27; 28].

Анализ литературных источников по психологии, психолингвистике, языкознанию позволяет говорить о том, что для адекватного восприятия и производства речи необходимо функционирование ряда механизмов: вероятностного прогнозирования и упреждающего синтеза, идентификации и генерализации, линейного посегментного анализа языковых единиц, контроля их языковой правильности.

Возрастной предел, с которым связывают овладение ребенком структурными особенностями слов родного языка, по данным различных источников, определен трехлетним возрастом. К трем годам ребенок способен воспроизводить структуру любой степени сложности. Исключения могут составлять слова многосложной слоговой структуры и недоступной указанному возрасту семантики (паспортистка, квартиросъемщик и др.)

С указанным возрастным пределом различные авторы связывают обнаружение у ребенка нормативного чувства правила, когда он научается определять, является ли высказывание правильным относительно некоего языкового стандарта. Таким образом, дети рано обнаруживают способность реализовывать структуру слова по законам благозвучия, а языковая «чувствительность» к эвфоническим канонам заложена в ребенке изначально, с рождения.