- •71.Защита трубопроводов от внешней коррозии.

- •72.Сущность барьерного заводнения.

- •73.Регулирование работы скважин с шсну.

- •74.Основные факторы, вызывающие пульсацию и влияющие на их величину и частоту.

- •75.Особенности строения нефтегазовых залежей (месторождений).

- •77.Схема предварительного разгазирования нефти. Понятие сепарации и ступени сепарации.

- •79.Гидродинамические методы исследования скважин (гдис)

- •78. Классификация месторождений по величине извлекаемых запасов.

- •76. Назначение и технологии проведения кислотных обработок добывающих скважин.

71.Защита трубопроводов от внешней коррозии.

Способы защиты трубопроводов от наружной коррозии подразделяются на пассивные и активные.

Пассивные способы защиты предусматривают изоляцию наружной поверхности трубы от контакта с грунтовыми водами и от блуждающих электрических токов, которая осуществляется с помощью противокоррозионных диэлектрических покрытий, обладающих водонепроницаемостью, прочным сцеплением с металлом, механической прочностью. Для изоляции промысловых трубопроводов применяют покрытие на битумной основе и на основе полимеров.

Активные способы защиты трубопроводов от наружной коррозии предусматривают создание такого электрического тока, в котором весь металл трубопровода, несмотря на неоднородность его включений, становится катодом, а анодом является дополнительно размещенный в грунте металл. Существуют два вида активной защиты трубопроводов от наружной коррозии — протекторная и катодная.

При протекторной защите рядом с трубопроводом размещают более активный металл (протектор), который соединяют с трубопроводом изолированным проводником. Протекторы изготовляют из цинка, алюминия или магниевых сплавов. При катодной защите с помощью источника постоянного тока (катодной станции) создают разность потенциалов между трубопроводом и размещенными рядом с трубопроводом кусками металла (обычно обрезки старых труб, металлолом) так, что на трубопровод подается отрицательный заряд, а на куски металла - положительный. Таким образом, дополнительно размещаемый в грунте металл как в протекторной, так и в катодной защите, является анодом и подвергается разрушению, а наружная коррозия трубопровода не происходит.

72.Сущность барьерного заводнения.

Эта разновидность внутриконтурного заводнения применяется при разработке нефтегазовых или нефтегазоконденсатных залежей пластового типа с целью изоляции газовой (газоконденсатной) части залежи от нефтяной. Кольцевой ряд нагнетательных скважин располагают в пределах газонефтяной зоны, вблизи внутреннего контура газоносности.

Применение барьерного заводнения обеспечивает возможность одновременного отбора нефти и газа из недр без консервации газовой шапки на длительное время, обязательной при разработке с использованием природных видов энергии или при охарактеризованных выше разновидностях заводнения. Барьерное заводнение может сочетаться с законтурным или приконтурным, а также с использованием энергии напора пластовых вод. Наиболее эффективно его применение при относительно однородном строении и небольших углах падения пластов.

Барьерное заводнение применяют при:

V газ.шапки составляет более 10% от общего V резервуара залежи.

73.Регулирование работы скважин с шсну.

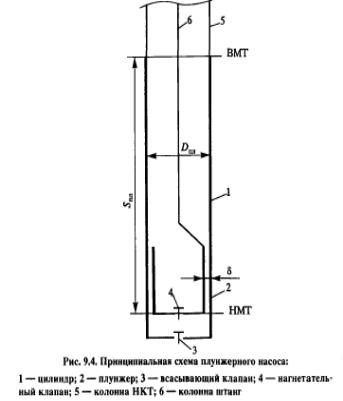

Рассмотрим схему плунжерного насоса. Перемещение плунжера осуществляется между нижней мертвой точкой (НМТ) и верхней мертвой точкой (ВМТ) и характеризуется величиной, называемой длиной хода плунжера Sпл. Наружный диаметр плунжера Dпл принимается равным внутреннему диаметру цилиндра (хотя фактически между этими величинами имеется определенная разница 2δ; δ — зазор между плунжером и цилиндром). При ходе плунжера вверх нагнетательный клапан 4 закрывается под действием веса столба продукции скважины, находящейся в колонне НКТ 5. В цилиндре насоса 1 давление снижается и в определенный момент всасывающий клапан 3 открывается; продукция скважины поступает в цилиндр насоса (в подплунжерное пространство, которое увеличивается до тех пор, пока плунжер не придет в ВМТ). Ход плунжера из НМТ до ВМТ называется тактом всасывания.

Объем продукции скважины, поступившей в цилиндр насоса при такте всасывания, равен объему, описанному плунжером от НМТ до ВМТ V:

V = SплF,[м3], где F — площадь поперечного сечения цилиндра (м2), равная: F=πD2пл/4, Dпл – диаметр плунжера, равный внутреннему диаметру цилиндра, м.

П ри

ходе плунжера вниз (от ВМТ до НМТ) давление

в цилиндре насоса повышается, всасывающий

клапан 3 закрывается, и в определенный

момент времени открывается нагнетательный

клапан 4. Продукция из цилиндра насоса

1 перетекает через плунжер 2 в надплунжерное

пространство. Ход плунжера из ВМТ до

НМТ называется тактом нагнетания. Таким

образом, за один насосный цикл «ход

вверх–ход вниз» объем продукции,

откачиваемый из скважины, составляет:

ри

ходе плунжера вниз (от ВМТ до НМТ) давление

в цилиндре насоса повышается, всасывающий

клапан 3 закрывается, и в определенный

момент времени открывается нагнетательный

клапан 4. Продукция из цилиндра насоса

1 перетекает через плунжер 2 в надплунжерное

пространство. Ход плунжера из ВМТ до

НМТ называется тактом нагнетания. Таким

образом, за один насосный цикл «ход

вверх–ход вниз» объем продукции,

откачиваемый из скважины, составляет:

V = Sпл πD2пл/4, [м3]

Обозначим число двойных ходов плунжера в мин через n. Тогда теоретическая минутная подача насоса составит Q'т:

Q'т= Sпл πD2пл/4n [м3/мин].

Переходя к суточной подаче установки, умножим последнюю формулу на 1440 (число минут в сутках) и получим суточную теоретическую подачу установки Qт

Qт =1440 Sпл πD2пл/4n = 1440• F• Sпл • n,[м3/сут],

где n — число двойных ходов плунжера в мин (число качаний балансира в мин). Обозначая длину хода полированного штока (на поверхности) через S, введем понятие условно теоретической подачи Qт.усл.:

Qт.усл = 1440• F• S • n,[м3/сут]

Введение условно теоретической подачи связано с тем, что длина хода плунжера Sпл в каждом конкретном случае является неизвестной величиной и может существенно отличаться от известной длины хода полированного штока S. Разница в указанных параметрах связана не только с упругими деформациями штанг и труб под действием статических нагрузок, но также и с влиянием на упругие деформации инерционных нагрузок, возникающих в насосной установке при определенных режимах ее работы. Таким образом, условно теоретическая подача установки может быть легко рассчитана в любой момент времени, для чего достаточно измерить (знать) длину хода полированного штока S. Фактическая суточная подача установки, измеряемая на поверхности по жидкости (после процесса сепарации) Qф может не совпадать с Qт.усл по целому ряду причин. Отношение фактической подачи установки Qф к условно теоретической подаче ее Qт.усл назовем коэффициентом подачи установки и обозначим его через η:

η= Qф / Qт.усл

Обобщая вышесказанное получим, что регулирование работы скважины, оборудованной ШСНУ сводится к изменению числа двойных ходов плунжера и длины хода плунжера.

Режим работы насоса можно изменить либо с помощью хар-ки насоса, либо тр-да. К методам регулирования воздействия на насос относятся: 1. изменение диаметра поршня и соответственно цилиндровой втулки. 2. Изменение длины хода поршня (если есть соответствующее приспособ-ление в насосе) 3. Изменение числа оборотов и числа двойных ходов (Чрезмерное увеличение n приводит к тому, что клапаны не будут успевать нормально реагировать на изменение давления в цилиндре. 4. Теор.подачу можно изменить изменением коэф. подачи (a). Данный метод неэкономичен.

К методам регулирования воздействия на трубопровод относятся перепуск части жидкости с выхода на вход насоса.