- •Гринько, е. А. Г85 Технология возведения сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения : учеб.-метод. Пособие. – Ижевск: Изд-во ИжГту, 2006. - 60 с.

- •Состав курсовой работы

- •Содержание пояснительной записки

- •Содержание графической части

- •Водоотвод и водопонижение

- •Определение объемов земляных работ

- •Выбор строительных машин

- •Резервуары чистой воды

- •Насосные станции

- •Исходные данные (окончание)

- •426069, Ижевск, ул. Студенческая, 7

Определение объемов земляных работ

При устройстве котлованов для инженерных сооружений водоснабжения и водоотведения подсчитывают объем котлована, объем грунта, оставляемого в резерве на берме котлована для засыпки его после возведения сооружения и объем излишнего грунта, подлежащего вывозке.

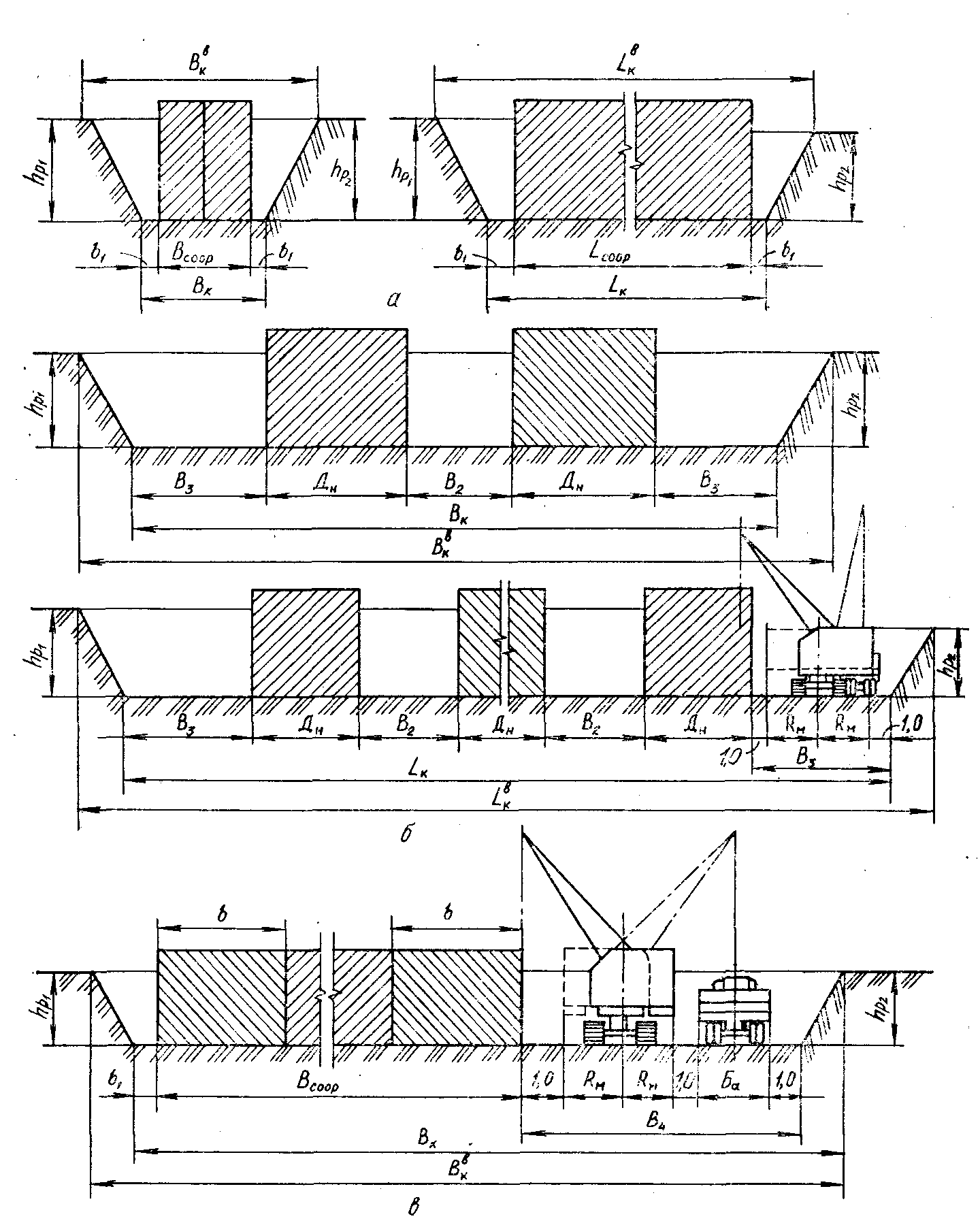

Размеры котлована зависят не только от размеров сооружения и глубины его заложения, но и от методов выполнения основных производственных процессов; схем движения машин и механизмов при монтаже сооружений; способов доставки и раскладки конструкций в монтажной зоне; установки опалубки; движения транспорта и тому подобное. Основные схемы возведения сооружений приведены на рис. 4.1.

По схеме I − кран и транспортные средства перемещаются вокруг сооружения по берме котлована, не заезжая на дно. Таким образом возводят сооружения, размеры которых в плане не превышают 15,00 м.

По схеме II − механизмы движутся по дну котлована за пределами сооружения, по его периметру. По этой схеме возводят сооружения средних габаритов.

По схеме III − механизмы перемещаются непосредственно по днищу сооружения. Эта схема используется при возведении сооружений, размеры которых в плане превышают 30,00 м.

Схема IV предполагает монтаж сооружения параллельно работающими кранами, один из которых передвигается по берме котлована и ведет монтаж крайних секций сооружения, а другой − возводит внутренние конструкции сооружения и передвигается по дну котлована.

Определение объемов котлованов ведется в следующей последовательности:

определяются размеры котлована

,

,

по низу, в соответствии с принятой

схемой монтажа сооружения, м;

по низу, в соответствии с принятой

схемой монтажа сооружения, м;назначается − коэффициент заложения откосов котлована в зависимости от свойств грунта [8];

определяется − глубина выемки, м;

определяются размеры котлована по верху

,

,

,

м;

,

м;вычисляется объем грунта, подлежащего разработке, м3.

Размеры котлована по верху определяется по формулам (4.1), (4.2):

= +2 , |

(4.1) |

= +2 . |

(4.2) |

Объем котлована прямоугольной формы определяется по формуле

|

(4.3) |

Рис. 4.1. Схемы возведения сооружений: а − схема I; б − схема II; в − схема III

Объем круглого в плане котлована с откосами определяется по формуле

|

(4.4) |

где

и

![]() −

радиусы котлована по верху и по дну

соответственно, м.

−

радиусы котлована по верху и по дну

соответственно, м.

При строительстве сооружений II−IV способами в объем земляных работ входят объем въездных траншей, который определяется по формуле

|

(4.5) |

где

![]() −

ширина траншеи, принимаемая равной при

одностороннем движении транспорта −

4,50 м, при двухстороннем − 6,00 м;

−

ширина траншеи, принимаемая равной при

одностороннем движении транспорта −

4,50 м, при двухстороннем − 6,00 м;

![]() −

коэффициент

уклона въездной траншеи;

=

1 : 10 − 1 : 15.

−

коэффициент

уклона въездной траншеи;

=

1 : 10 − 1 : 15.

Общий объем земляных работ составит:

|

(4.6) |

где − количество въездных траншей, шт.

Из общего объема выделяется объем работ по срезке грунта растительного слоя, так как эту работу выполняют бульдозерами или скреперами:

|

(4.7) |

где

![]() =

0,20 м − толщина срезаемого слоя;

=

0,20 м − толщина срезаемого слоя;

= 15,00 − 20,00 м − ширина рабочей зоны на берме котлована;

![]() −

протяженность

рабочей зоны, равная периметру котлована,

м.

−

протяженность

рабочей зоны, равная периметру котлована,

м.

После возведения сооружения пазухи котлована, включая въездные траншеи, засыпают грунтом с послойным его трамбованием (толщина слоев 0,25−0,50 м). Поверх резервуаров чистой воды устраиваются насыпи грунта высотой 0,50−1,00 м над покрытием, которые засевают травой или одерновывают.

Объем засыпки пазух котлована, м3, определяется по формуле

|

(4.8) |

где

![]() −

объем заглубленной части сооружения,

м3.

−

объем заглубленной части сооружения,

м3.

Объем

обсыпки сооружения

![]() вычисляют как объем усеченной пирамиды

вычисляют как объем усеченной пирамиды

![]() за вычетом объема обсыпаемой части

сооружения

за вычетом объема обсыпаемой части

сооружения

![]() в пределах высоты обсыпки:

в пределах высоты обсыпки:

|

(4.9) |

Общее количество грунта, оставляемого в резерве на берме котлована, должно быть достаточным для обратной засыпки и устройства обсыпки после возведения сооружений. Резервный грунт следует располагать в наиболее удобном для обратного перемещения месте. При этом он не должен мешать производству работ. Излишек грунта целесообразно использовать на строительной площадке, например, для ее планировки, а также для засыпки оврагов и других целей.