Автоматический капиллярный вискозиметр:

![]()

![]()

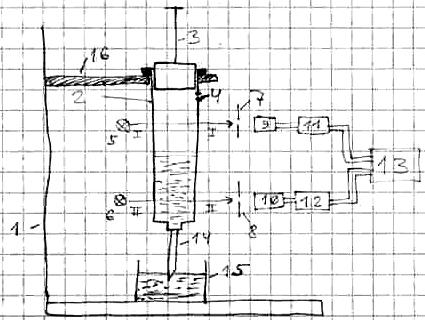

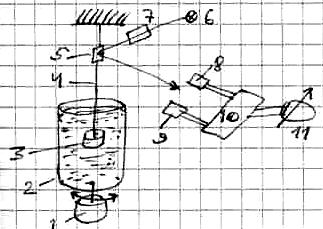

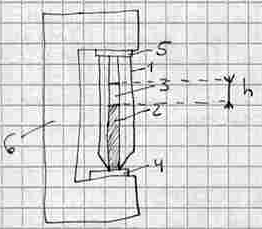

На базе фотоэл. системы и шприца однократного применения с иглой. Перед исследованием в шприце 2 проделывают отверстие 4 (прокалывание нагретой иглой). С помощью иглы 14 и шприца с поршнем 3 – отбирается кровь ( объем 0,5…0,7 см3). Затем шприц устанавливают на штатив 1 в кронштейн 16, и передвигают поршень вверх, до того как откроется отверстие 4 (и во внутреннюю полость шприца поступит воздух). Кровь начинает вытекать через иглу 14, как через капилляр. Когда верхний уровень крови проходит через I-I, поток света от лампы 5 через шприц и диафрагму 7 попадает в фотоприемник 9. Сигнал усиливается (в 11), и по нему запускается счетчик времени 13. когда верхний уровень проходит сечение II-II, свет от лампы 6 попадает на приемник 10, … , и счетчик времени останавливается.

Интервал времени, за которое через иглу протекает определенный объем крови, пропорционален кинематической вязкости.

В опытах необходимо следить, чтобы истечение происходило через иглу 14, выходной конец которой погружен в жидкость/кровь в чашке 15 (это исключает влияние поверхностного натяжения на результат измерений).

Обычно вискозиметр

калибруют по дистиллированной воде

![]() определяют значение С (постоянная

вискозиметра). Для исключения влияния

посторонних величин – производится

относительное измерение путем нахождения

τв

( времени истечения H2O).

определяют значение С (постоянная

вискозиметра). Для исключения влияния

посторонних величин – производится

относительное измерение путем нахождения

τв

( времени истечения H2O).

Кинематическая вязкость практически пропорционально динамической (т. к. ρкрови≈const).

Ротационный вискозиметр.

Действие: измерение момента количества движения ротора, погруженного в кровь.

Есть много различных схем ротационных вискозиметров. Обычно используют:

![]() (1)

(момент на ведущем роторе)

(1)

(момент на ведущем роторе)

![]() (2)

(момент развиваемый нитью)

(2)

(момент развиваемый нитью)

![]()

![]() K

– коэффициент преобразования

K

– коэффициент преобразования

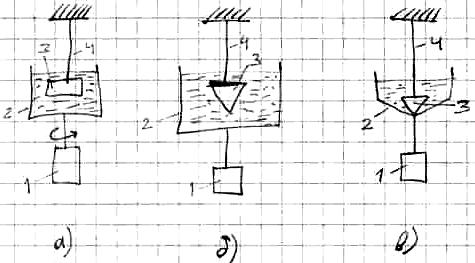

Выделяют:

1 – привод

2 – ведущий ротор (чашечка с жидкостью)

3 – ведомый ротор

4 – упругая нить

Привод вращает ведущий ротор с постоянной угловой скоростью. Через жидкость момент количества передается ведомому ротору, который начинает вращаться. Ведомый ротор, подвешенный но упругой нити, начинает поворачиваться, закручивая нить.

К(1): к1 – конструктивный коэффициент

ω – угловая скорость вращения

η – динамическая вязкость-

К(2): к2 – коэффициент, зависящий от параметров нити

φ – угол поворота

При равенстве моментов: угол поворота определяется динамической вязкостью.

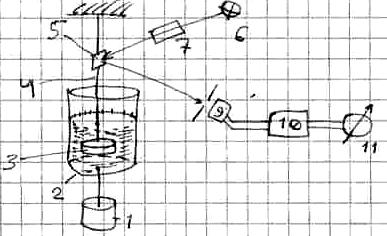

Здесь для измерения угла закручивания нити используется фотоэл. измерительная система. Этот прибор работает по методу прямого измерительного преобразования.

От лампы 6 через оптическую систему 7 на зеркальце 5, укрепленное на нити, посылается тонкий луч света, который попадает на фотоприемник 9. При изменении угла поворота за счет наличия диафрагмы 8 будет изменяться освещенность фотоприемника (при определенном изготовлении – линейно). Сигнал фотоприемника усиливается и регистрируется прибором 11. Объем пробы крови: 0,2 см3.

Анализаторы свертываемости крови:

Важная характеристика крови (особенно при оперативных вмешательствах). В медицинской практике: условный показатель – время свертываемости крови.

Механизм свертывания крови: после отбора – белок фибриноген постепенно превращается в нерастворимый белок фибрин, который образует нити. Нити (в случае ранения) образуют сетку, в которой накапливаются тромбоциты – кровотечение останавливается.

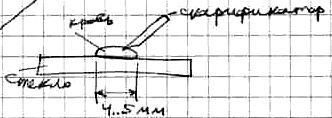

Действие:

Кровь помещают на предметное стекло. 1 раз в 30…15 сек. носик скарификатора погружают в кровь. Как только появляется ниточка от крови – опыт заканчивают. (обычно – 3…5 мин.)

Сейчас – с помощью капилляра, который наклоняют на 10…15° (каждые 30 сек.) и проверяют на наличие оторвавшегося сгустка крови.

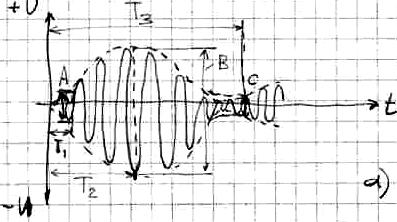

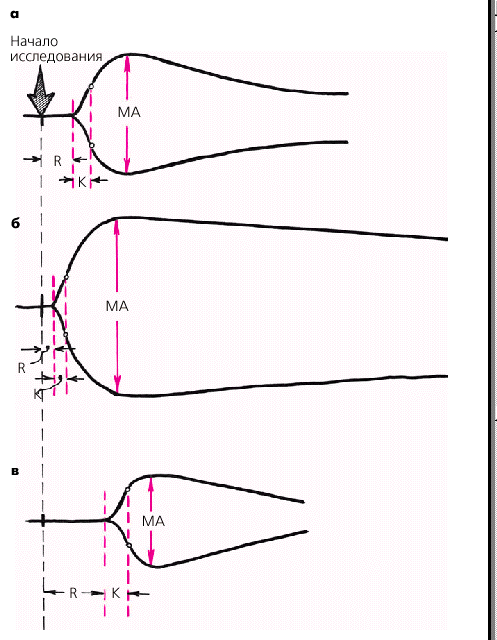

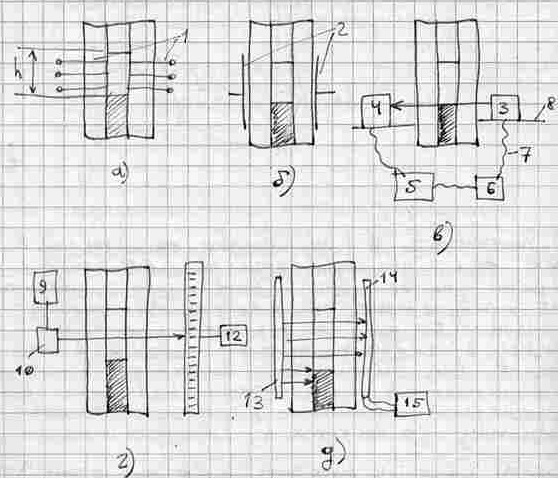

Схема и работа тромбоэластографа:

10 – дифференциальный усилитель

11 – самописец

Ведущий ротор 2 приводится в движение приводом 1, который создает возвратно-вращательные движения (поворачивается на 4-5° с частотой 5…6 колебаний в минуту). За счет момента количества движения может поворачиваться ведомый ротор 3. изменение угла поворота нити 4 учитывается с помощью дифференциального фотоприемника (фотоприемники 8 и 9 подключены встречно). При их равной освещенности сигнал на выходи дифференциального усилителя равен 0; при неравной – положительный или отрицательный сигнал.

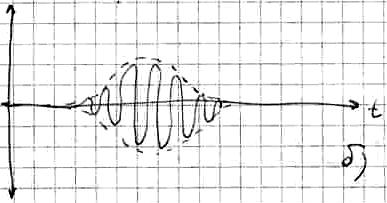

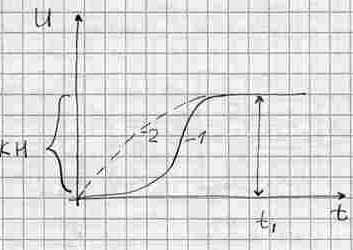

Пробу крови (0,2 см3) размещают в роторе 2 и запускают привод 1. сначала зеркальце почти не отклоняется, а затем начинает совершать колебания, о чем судят по сигналу, регистрируемому самописцем 11. С течением времени колебания увеличиваются. Когда сема положительных и отрицательных амплитуд ≥ А – начало коагуляции крови. Далее – амплитуда нарастает и достигает максимума (Т2 – время свертывания крови). Затем – разложение крови (ретракция или фибролиз крови). В момент Т3 они минимальны.

На рис. а) – свертывание нормальной крови. Рис. б) – пониженная коагуляция (при гемофилии). Рис. в) – скорость коагуляции повышена (гиперкоагуляция; при тромбозе).

Седиментационные анализаторы:

Оседание частиц в поле силы тяжести Земли.

Закон Стокса:

![]() ,

где W – скорость оседания.

,

где W – скорость оседания.

Наиболее распространены анализаторы скорости оседания эритроцитов (СОЭ).

пипетка

осадок крови

столбик плазмы

резиновая прокладка

резиновая прокладка

штатив

В пипетку диаметром 1мм, снабжённой шкалой в 100 делений, дважды отбирается объём крови (по 100 делений). Эту кровь сливают на предметное стекло, добавляют коагулянт (50 делений) => раствор 4:1. Затем выбирают в чистую пипетку объём в 100 делений (из смеси), и пипетку ставят в штатив на 1 час. Наблюдаемое во времени столбика плазмы – и есть анализ (высота столбика).

Норма СОЭ: у мужчин 3…10 мм, у женщин 2…15мм.

Оседание происходит спустя некоторое время, а не сразу (кривая 2). Истинная зависимость – кривая 1. Это оттого, что сначала происходит агрегация (слипание) эритроцитов до нескольких сотен. На это тратится определённое время, причём оно тем меньше, чем меньше заряд эритроцита. Когда произошло слипание – начинается осаждение.

Схемы анализаторов СОЭ:

Много различных схем, но все сводятся к измерению высоты столбика в пипетке.

а) электрокондуктометрическое измерение с помощью электродов 1, впаянных в пипетку.

б) ёмкостной датчик 2

в) фотоэлектрическая следящая система. Слежение за границей радела плазма – осадок крови. Луч из источника 3 просвечивает пипетку и попадает в дифференциальный фотоприёмник 4. Через усилитель 5, двигатель 6 и винт 7, платформа 8 передвигается. Это происходит до тех пор, пока луч света не установится на границе раздела двух сред.

г) фотоэлектрическая сканирующая система. С помощью привода 9 по вертикали вдоль пипетки перемещается светодиод 10. Фотодиодная линейка при каждом сканировании освещается на длину, соответствующую уровню жидкости. Эта длина (=> число засвеченных фотодиодов) определяется процессором 12.

д) фотоэлектрическое устройство с солнечным элементом. От плоского источника света 13 поток направляется через кровь к «солнечной батарее» 14. Функция освещённости 14 пропорциональна столбику плазмы.

е) фотоэлектрическая система с цифровой фото или видеокамерой 16. Здесь периодически измеряется уровень раздела плазмы – осадок крови путём фотографирования, ввода в компьютер 17 и вычисления высоты столбца.