- •Первая медицинская помощь населению в чрезвычайных ситуациях

- •20 Сентября 2010 г., протокол №2

- •Список сокращений

- •Введение

- •Глава 1. Внезапные состояния и неотложная помощь при заболеваниях сердечно-сосудистой и нервной системы

- •1.1. Ишемическая болезнь сердца

- •1.2. Стенокардия

- •1.3. Инфаркт миокарда

- •1.4. Острая левожелудочковая недостаточность

- •1.5. Артериальная недостаточность

- •1.6. Гипертонический криз

- •1.7. Острая сосудистая недостаточность

- •1.8. Острое нарушение мозгового кровообращения

- •1.9. Судорожный синдром

- •Глава 2. Внезапные состояния при

- •2.1. Анатомические и функциональные особенности бронхо-легочной системы

- •2.2. Острая дыхательная недостаточность

- •2.3. Стеноз гортани

- •Отмечаются расширение зрачков, тахи- или брадикардия, развивается респираторная кома с утратой сознания.

- •1.4. Инородные тела гортани, трахеи и бронхов

- •2.5. Респираторный дистресс-синдром (отек легких)

- •Бронхиальная астма

- •2.7. Пневмония

- •Плевриты. Пневмоторакс

- •Легочное кровотечение

- •Глава 3. Внезапные состояния при некоторых заболеваниях эндокринной системы, органов желудочно-кишечного тракта и мочеотделения

- •3.1. Сахарный диабет

- •Диагностика сахарного диабета (воз, 1999)

- •3.2. Язвенная болезнь

- •3.3. Печеночная или желчная колика

- •3.4. Почечная колика

- •Глава 4. Внезапные состояния при отравлениях ядовитыми грибами, растениями и укусах клещей, змей, животных

- •4.1. Укусы змей

- •4.2. Укусы членистоногих

- •4.3. Ядовитые растения

- •Глава 5. Оказание первой медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях

- •5.1. Клиническая и биологическая смерть. Основы реанимации

- •Стадии и этапы сердечно-легочной реанимации

- •Основные правила при выполнении реанимационных мероприятий:

- •Контрольные вопросы

- •Глава 6. Первая помощь при ранениях и кровотечениях. Правила наложения повязок и жгутов

- •6.2. Правила наложения повязок и жгутов

- •Контрольные вопросы

- •Глава 7. Переломы костей конечностей, позвоночника, таза. Транспортная иммобилизация. Первая помощь

- •7.1. Переломы костей конечностей

- •7.2. Повреждения позвоночника.

- •7.4. Переломы костей. Первая помощь

- •Контрольные вопросы

- •Глава 8. Травмы головы, грудной клетки, живота. Синдром длительного сдавливания. Неотложная помощь

- •8.2. Закрытые повреждения грудной клетки и органов грудной полости

- •8.3. Открытые ранения грудной клетки.

- •8.4. Повреждения живота

- •8.5. Травматический токсикоз

- •8.6. Неотложная помощь при травмах головы, грудной клетки, живота. Синдром длительного сдавливания.

- •Контрольные вопросы

- •Глава 9. Первая помощь при ожогах,

- •9.1. Ожоги. Первая помощь при ожогах

- •9.2. Отморожение. Общее замерзание. Первая помощь при отморожении и общем замерзании

- •9.3. Электротравма. Первая помощь при электротравме

- •9.4. Утопление. Первая помощь при утоплении

- •Литература

- •Перая медицинская помощь населению в чрезвычайных ситуациях Пособие для студентов гуманитарного факультета бгу

Стадии и этапы сердечно-легочной реанимации

Мероприятия, направленные на восстановление важнейших жизненных функции организма в целях оживления больного, называются реанимацией.

Комплекс реанимационных мероприятий по целям и объему вмешательств заключается в следующем: первичный реанимационный комплекс – элементарная легочно-сердечная и церебральная реанимация, стадия I (рис. 5.4), который выполняется в 3 этапа (А, В, С) в строгой последовательности на месте происшествия (т. е. догоспитальный этап оказания помощи) медработниками или людьми, прошедшими минимальную специальную подготовку; cпециализированный реанимационный комплекс, стадия II, имеет целью восстановление самостоятельного кровообращения, нормализацию и стабилизацию показателей кровообращения и дыхания; выполняется медработниками бригад скорой медицинской помощи или сотрудниками МЧС на догоспитальном этапе в продолжение стадии I. Постреанимационная интенсивная терапия, стадия III, проводится в стационаре медработниками в профильных отделениях.

Основные правила при выполнении реанимационных мероприятий:

1) Сочетание закрытого (наружного) или непрямого массажа сердца с искусственной вентиляцией лёгких.

2) Надавливание на грудину (массажный толчок) проводится после ИВЛ, во время выдоха больного.

3) Поддержание проходимости дыхательных путей – главное условие эффективности ИВЛ.

4) ИВЛ (любым способом) должна проводиться до восстановления самостоятельного дыхания: постоянного, правильного ритма и средней глубины.

5) Дыхательные движения передней стенки грудной клетки при каждой ИВЛ обязательны.

6) Отсутствие экскурсии грудной клетки и выпячивание эпигастральной области при проведении ИВЛ означает попадание воздуха в желудок из-за недостаточного разгибания головы.

7) Прекращение элементарной реанимации во время подготовки дефибриллятора недопустимо.

8) Во время транспортировки пациента постоянно продолжается выполнение ИВЛ пациенту.

9) Во время внутрисердечной инъекции наружный массаж сердца прекращается, а после неё – немедленно возобновляется.

Этапы базовой сердечно-легочной реанимации

Обеспечить проходимость дыхательных путей тройным приемом Сафара:

запрокинуть голову, положив одну руку на лоб, а другой рукой, приподняв шею, обеспечить выпрямление дыхательных путей;

выдвинуть нижнюю челюсть вперед: корень языка с надгортанником уходит вперед – открывается вход в гортань;

удалить инородные тела, слизь, кровь из ротоглотки отсосом, резиновой грушей, пальцем. Палец проводится по внутренней поверхности щеки за основание языка и механически извлекается застрявшее инородное тело, остатки пищи.

Открыть рот можно несколькими способами:

перекрестным движением большого и указательного пальцев, введенных за губы, между резцами;

пальцем, заведенным за нижние резцы в виде крючка;

отжать нижнюю челюсть большими пальцами, расположенными на подбородке, при запрокинутой голове;

при спазме жевательных мышц – с помощью роторасширителя, введенного в щель между челюстями позади коренных зубов (для исключения повреждения зубов).

H.

Восстаниовление

I.

Коррекция недостаточности функций

органов

E.

Электрокардиоскопия и кардиография

Рис. 5.4. Комплекс реанимационных мероприятий

Можно удалить инородные тела из гортани над областью голосовых связок и непосредственно в области приемом Хеймлиха, т. е. двумя руками резко сжать эпигастральную область. Реаниматор располагается позади пострадавшего. Одна его кисть, сжатая в кулак, прижимается к брюшной стенке между пупком и мечевидным отростком пациента, другая захватывает сжатый кулак. Резкое и неоднократное сдавливание пострадавшего обеспечивает повышение внутригрудного давления, способствует выталкиванию инородного тела.

При необходимости можно резко ударить ладонью в межлопаточную область задыхающегося. Внезапное повышение внутригрудного давления с силой выталкивает воздух из легких, а с воздухом и инородное тело.

Маленького ребенка, удерживая за ноги, укладывают на руку головой вниз и несколько раз сотрясают.

Если при использовании вышеуказанных методов эффект отсутствует, то в условиях медицинского учреждения выполняется коникотомия.

Техника выполнения коникотомии: при максимальном разгибании головы, левой рукой фиксируется гортань. Поперечным разрезом в 1–1,5 см рассекается кожа над углублением между щитовидным и перстневидным хрящами и прокалывается конусовидная связка. Скальпель захватывается пальцами так, чтобы лезвие выступало на 1–1,5 см (защита от повреждения задней стенки). В зияющее отверстие вставить трубку и зафиксировать вокруг шеи. Связку можно проколоть иглой Дюфо.

Искусственная вентиляция легких может осуществляться несколькими способами: «рот в рот», «рот в нос», и при помощи вспомогательных средств (воздуховод, мешок и др.).

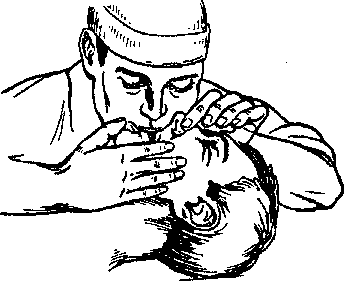

При отсутствии вспомогательных средств применяется способ искусственной вентиляции легких «рот в рот» (рис. 5.5). Положить салфетку на рот пострадавшего. Одна рука удерживает выдвинутую нижнюю челюсть и открывает рот, вторая находится на лбу (запрокидывает голову и пальцами закрывает нос). Реанимирующий, плотно обхватив губами губы реанимируемого, вдыхает в открытый рот воздух с частотой 12–15 раз в минуту. При вдохе грудная клетка реанимируемого должна подниматься, а вне вдоха – опускаться. Продолжительность вдох-выдох составляет по времени соотношение 1:2.

Способ искусственной вентиляции легких «рот в нос» аналогичен способу «рот в рот», только рот закрыт, а воздух вдувается через нос.

Проще и эффективнее проводить искусственное дыхание через воздуховод, при этом отпадает угроза западания языка. Воздуховод проводят до задней стенки глотки, надавливая на корень языка его выпуклой поверхностью, затем, повернув его на 180º, вводят между корнем языка и задней поверхностью глотки. При возможности выполняется интубация трахеи.

Рис. 5.5. Искусственное дыхание методом «рот в рот»

При проведении искусственной вентиляции легких с помощью мешка реаниматор находится со стороны головы больного. Одной рукой он закидывает голову больного и одновременно плотно прижимает маску к лицу (носовую часть маски первым пальцем, а подбородочную – вторым, остальными пальцами подтягивает подбородок кверху). Рот закрывается, дыхание осуществляется через нос.

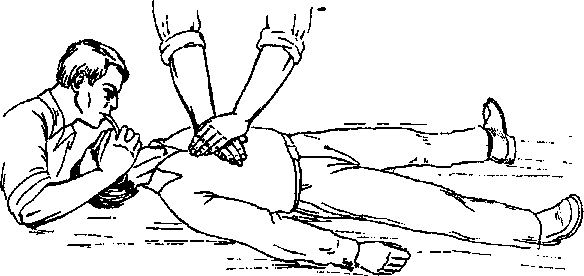

Закрытый (наружный) массаж сердца

Сердце расположено между грудиной и позвоночником в нижней части грудной клетки. Во время сжатия сердца путем прогибания грудины, кровь из полостей сердца выталкивается в большой и малый круги кровообращения – создается искусственное кровообращение.

Техника выполнения:

больной лежит на твердой поверхности и находится на уровне колен реаниматора;

руки реаниматора прямые;

точка приложения – переход средней в нижнюю треть грудины;

давление на грудину производится проксимальной частью ладоней;

ладонь верхней руки ложится на тыльную часть нижней;

пальцы рук, во избежание повреждения ребер, максимально приподняты;

грудина у взрослого пострадавшего прогибается на 4–5 см;

массажные движения задерживаются в положении максимального сдавления грудины;

частота сдавлений грудины у взрослых 80–100 в минуту.

Внимание! Перед массажем сердца наносится прекардиальный удар – резкий удар кулаком по грудной клетке в проекции левого желужочка. Однако данный способ исключен из протокола Американской ассоциации кардиологов с 2004 г как малоэффективная, а иногда и опасная процедура (способная нанести травму).

Сочетание массажа сердца и искусственной вентиляции легких

Рис. 5.6. Непрямой массаж сердца

Осложнения сердечно-легочной реанимации:

переломы ребер и грудины;

регургитация;

пневмоторакс, гемоторакс;

разрыв печени, селезёнки.

Признаками эффективности реанимационных мероприятий являются:

узкие зрачки;

наличие пульса на крупных артериях;

появление спонтанных вдохов;

уменьшение цианоза и бледности кожи.

Реанимационные мероприятия продолжаются 30 мин после стойкого проявления признаков клинической смерти. При поражении электрическим током до момента появления признаков биологической смерти.