- •9 Особенности построения рпу для различных видов радиосигналов

- •9.1 Особенности приема ам сигналов

- •9.1.1 Прием однополосных сигналов и с подавленной несущей

- •9.2 Радиоприемные устройства с активными антеннами

- •9.2.1 Активные магнитные антенны

- •Для активной магнитной антенны с параллельным резонансом Поэтому при следует:

- •Для активной магнитной антенны с последовательным резонансом Тогда

- •9.2.2 Расчет реальной чувствительности активной

- •9.3 Особенности рПрУ с активной фильтрацией

- •9.3.1 Способ описания коэффициента передачи активного фильтра

- •9.3.2 Связь добротности полюсов и функции чувствительности

- •9.3.3 Инварианты чувствительности

- •9.3.4 Передаточные функции с ограниченной добротностью полюсов

- •9.3.5 Элементы теории пространства состояний

- •9.3.7 Структурный синтез усилительного тракта

- •9.4 Приемники сигналов стереовещания

- •9.5 Прием чм сигналов

- •9.5.1 Действие гармонических и флуктуационных помех при приеме чмс

- •9.5.2 Предыскажения и их коррекция в приемнике

- •9.5.3 Пороговые свойства приемников чмс и методы снижения «порога»

- •9.6 Прием импульсных сигналов

- •9.6.1 Детекторы импульсных сигналов

- •9.6.2 Пиковые детекторы

- •9.6.3 Ару импульсных рПрУ

- •9.6.4 Искажения импульсных сигналов

- •В качестве примера рассчитаем переходной процесс в резонансном усилителе.

- •9.6.5. Методы борьбы с помехами

- •9.6.6 Оптимальная обработка сигналов

- •9.7 Приём телеграфных сигналов

- •9.7.1 Прием сигналов с амплитудной манипуляцией

- •9.7.2 Прием сигналов с фазовой манипуляцией.

- •9.7.3 Прием сигналов с частотной манипуляцией

- •9.8 Прием сигналов в оптическом диапазоне

- •9.9 Телевизионные рпу

- •9.10 Радиорелейные и спутниковые линии связи

- •Приемники спутникового телевидения

- •Интегральные радиоприемные устройства

9.7.3 Прием сигналов с частотной манипуляцией

Состоянию

телеграфного ключа “нажато” соответствует

излучение на частоте

![]() ,

состоянию “отжато” – на частоте

.

Для детектирования применяется разделение

сигналов с помощью канальных фильтров

и последующим детектированием амплитудными

детекторами (рис.9.84).

,

состоянию “отжато” – на частоте

.

Для детектирования применяется разделение

сигналов с помощью канальных фильтров

и последующим детектированием амплитудными

детекторами (рис.9.84).

Рис.9.84

По линии связи можно с помощью одного передатчика можно передавать телеграфные сообщения от n аппаратов. Каждой комбинации передаваемых посылок от n источников сообщений соответствует излучение колебаний на одной фиксированной частоте. Общее число фиксированных частот равно 2n. Наибольшее распространение получила система двойного частотного телеграфирования (ДЧТ). Структурная схема приемника сигналов с с ДЧТ приведена на рис.9.85.

Рис.9.85

Возможные сочетания посылок и соответствующие им частоты сигналов приведены в табл.1

Таблица 1

Знак посылки аппарата 1 |

“0” |

“1” |

“0” |

“1” |

Знак посылки аппарата 2 |

“0” |

“0” |

“1” |

“1” |

Частота излучения |

f1 |

f2 |

f3 |

f4 |

Состояния “нажато” фиксируются при подаче напряжений положительной полярности на входы Н1 и Н2, “отжато” – на входы О1 и О2.

Специфические искажения:

1) при асинхронной работе появляются импульсы с длительностью меньше длительности элементарной посылки;

2) при переходе от f4 к f1 возможно появление промежуточных частот и, следовательно, ложное срабатывание.

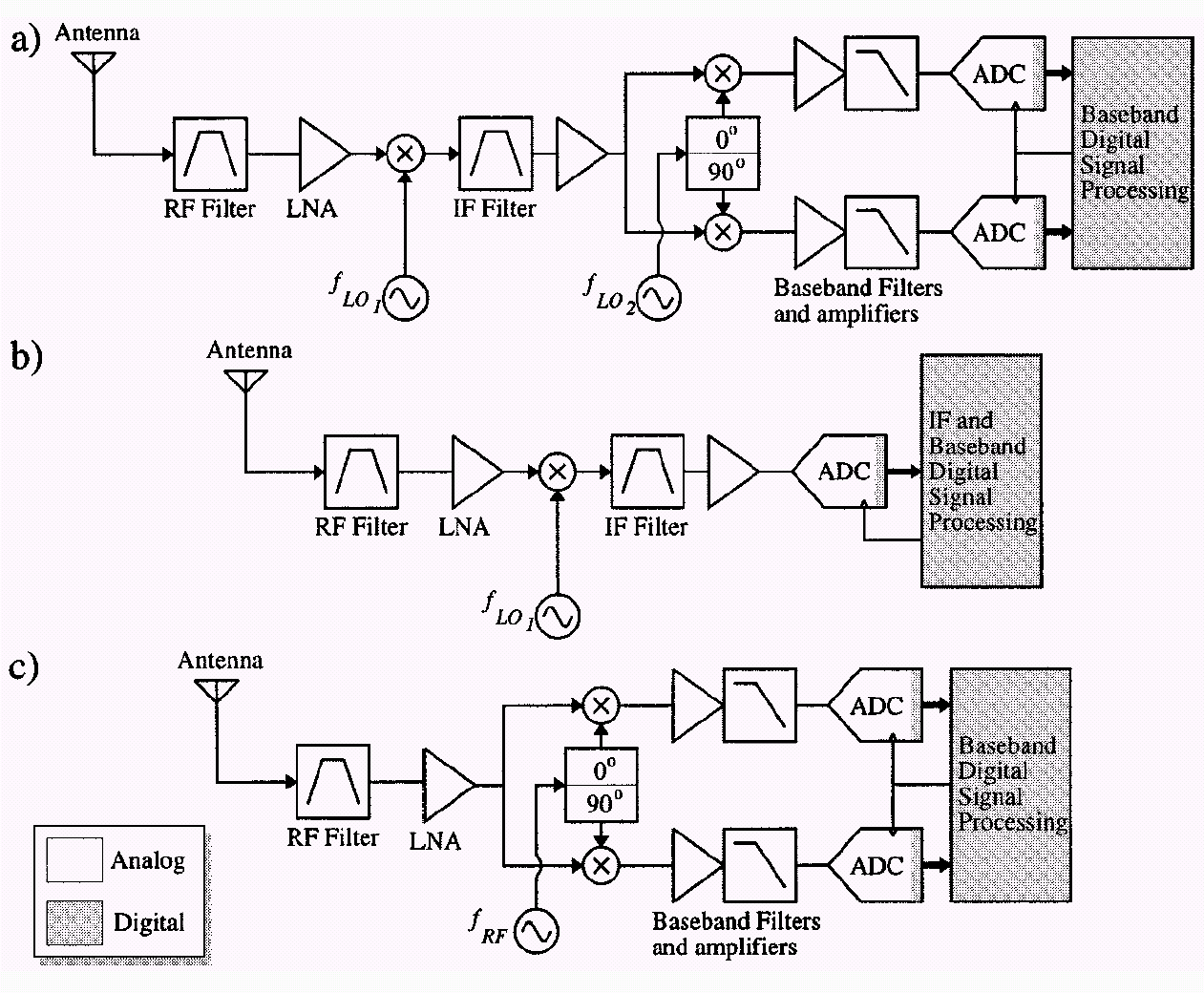

Основные структуры супергетеродинных связных приемников с АЦП до детекторов:

а) с квадратурными АЦП на промежуточной частоте;

б) с неквадратурными АЦП на промежуточной частоте;

в) с квадратурными АЦП на нулевой или очень низкой промежуточной частоте.

В первых двух структурах пассивные полосовые фильтры (обычно на ПАВ) вносят большое затухание, что снижает требования к линейности и динамическому диапазону последующих усилительных ступеней. Но такие фильтры плохо поддаются интегрализации и относительно дороги.

Третья структура позволяет ввести активную или цифровую фильтрацию. Требования к линейности компонентов высокие, так как они чувствительны к нелинейностям четных порядков (изменение постоянной составляющей).

Проблемы в приемниках с нулевой ПЧ:

а) излучение гетеродина в эфир вызывает интерференцию с другими сигналами и их совместное преобразование в нулевую частоту, что приводит к нежелательному искажению полезного сигнала;

б) изменение режима по постоянному току и шумовые процессы также искажают полезный сигнал.

В приемниках с почти нулевой ПЧ нет проблемы смещения по постоянному току и они менее чувствительны к шумам. Но возникает проблема согласования усиления и фаз квадратурных составляющих из-за влияния зеркального канала. Однако практически все проблемы решаются при цифровой обработке сигнала.

9.8 Прием сигналов в оптическом диапазоне

Рис.9.86

Приемники оптического диапазона выполняются по схеме приемника прямого усиления (рис.9.86,а), а также супергетеродинного типа (рис.9.86,б).

В качестве антенн обычно используются телескопы. На входе приемника включены оптические фильтры ОФ, представляющие собой линзовые системы. Усилители оптического сигнала (УОС) – это обычно квантово-механические усилители или недовозбужденные лазеры. В качестве детекторов используются фотоэлектрические преобразователи: фотосопротивления, фотодиоды и т.д. В приемнике супергетеродинного типа первый гетеродин представляет собой генератор оптических колебаний ГОК, а смеситель является фотосмесителем. Первая ПЧ принадлежит диапазону сантиметровых волн.

Найдем

предельное значение чувствительности

приемника оптического диапазона

![]() .

.

Понятие коэффициента шума в данном случае неприменимо, так как с ростом сигнала растет и шум, определяемый дискретность кванта.

Фотодетектор

характеризуется квантовая эффективность

![]() :

:

![]() ,

(9.198)

,

(9.198)

где

![]() – число фотоэлектронов на выходе

фотодетектора,

– число фотоэлектронов на выходе

фотодетектора,

![]() -

число фотонов действующих на фотодетектор.

-

число фотонов действующих на фотодетектор.

Типовые значение

![]() .

.

Пусть мощность оптического сигнала равна Рс, тогда число фотонов в одну секунду равно

![]() ,

(9.199)

,

(9.199)

где

![]() -

энергия кванта,

-

энергия кванта,

![]() -

постоянная Планка,

-

постоянная Планка,

![]() -

частота оптического колебания.

-

частота оптического колебания.

Выходной ток фотодетектора равен заряду электрона, умноженному на число электронов

![]() .

(9.200)

.

(9.200)

Тогда, учитывая (9.198) и (9.199), получаем

![]() .

(9.201)

.

(9.201)

Но этот же ток определяет и шумовой ток

![]() .

(9.202)

.

(9.202)

Таким образом, отношение сигнал-шум можно записать в следующем виде

.

(9.203)

.

(9.203)

После подстановки (9.201) получаем, что реальная чувствительность равна

![]() .

(9.204)

.

(9.204)

Вследствие сильного влияния метеоусловий на работу открытых линий оптической связи наибольшее распространение получили световодные и волоконно-оптические линии связи. Эти линии защищены от фоновых засветок и обладают стабильными характеристиками. На линиях световодной связи широко используются импульсные и цифровые методы модуляции.