- •Структурные карты

- •I.1.Общие сведения

- •I.2. Проекции с числовыми отметками

- •I.3. Топографические поверхности

- •I.4. Карты в изолиниях

- •2. Структурные карты

- •2.1. Общие сведения

- •2.2. Способы построения структурных карт

- •3. Построение структурных карт по структурным точкам

- •3.1. Исходная информация задания

- •3.2.Последовательность выполнения работы

- •Задания для построения структурных карт и карт мощностей по даннным бурения

федеральное агентство по образованию

Ухтинский государственный технический университет

Кафедра минералогии и геохимии, геологии, геодезии

СТРУКТУРНЫЕ КАРТЫ

Методические указания и задания для выполнения лабораторной работы по дисциплине «Структурная геология»

Ухта 2006

УДК 551.24(075)

М 62

Минова, Н.П. Структурные карты [Текст]: метод. указания. – Ухта: УГТУ, 2006.

– 28 с.

Методические указания предназначены для студентов очной и безотрывной форм обучения специальностей 130306 – Прикладная геохимия, петрология, минералогия и 130304 – Геология нефти и газа направления 130300 – Прикладная геология. Методические указания могут быть использованы для самостоятельного изучения студентами темы «Структурные карты» дисциплины «Структурная геология» и выполнения лабораторной работы по данной теме, а также для подготовки к защите лабораторной работы.

В методических указаниях рассмотрены теоретические основы и методика построения структурных карт по данным бурения скважин.

Содержание методических указаний соответствует рабочей учебной программе дисциплины «Структурная геология».

Методические указания рассмотрены и рекомендованы к изданию кафедрой

М и ГГГ ( протокол №3 от 11.10.06 г.)

Рецензент: доцент кафедры М и ГГГ к. г.- м. н. Бакулина Л.П.

Редактор: профессор кафедры М и ГГГ к. г.- м. н. Плякин А.М.

В методических указаниях учтены замечания рецензента и редактора.

План 2006., позиция

Подписано в печать Компьютерный набор.

Объем 28с., тираж 50 экз. Заказ №

©Ухтинский государственный технический университет

169300, г. Ухта, ул. Первомайская, 13.

Отдел оперативной полиграфии УГТУ

169300, г. Ухта, ул. Октябрьская, 13.

Структурные карты

Геолог, геофизик, буровик и разработчик должны уметь читать и составлять карты в изолиниях, которые в настоящее время являются главными геологическими графическими документами при поисках и разведке месторождений нефти и газа.

В методических указаниях приводятся краткие сведения о картах в изолиниях, способах их построения и использовании. Особое внимание уделено структурным картам, получившим наибольшее распространение в геологической практике.

На изучение данной темы предусматривается 4 часа аудиторных занятий и

4 часа самостоятельной работы студента.

Усвоение материала проверяется выполнением домашней контрольной работы.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ КАРТ В ИЗОЛИНИЯХ

I.1.Общие сведения

Обычные геологические (хроностратиграфические) карты, отражающие распространение на дневной поверхности различных стратиграфических комплексов, по сути своей многослойны, но дают достаточно точное представление о строении главным образом приповерхностной части земной коры.

В начале XX века развивающаяся нефтяная промышленность потребовала более точного и детального изображения форм залегания слоёв горных пород, залегающих на большой глубине. Для этих целей, как и в топографии, был использован способ передачи геологической информации с помощью изолиний. Карты в изолиниях широко используются в настоящее время геологами и геофизиками при поисках и разведке полезных ископаемых при подсчёте запасов и в процессе их разработки.

Несмотря на многообразие геологических, геофизических и геохимических и ряда других параметров, представляемых в виде карт в изолиниях, все эти карты имеют схожий общий вид, обусловленный единством теоретических основ и технологии построения карт в изолиниях. Различие карт заключается в их содержании, в различии природы и смысла параметров объектов изучения.

Для геологии и горного дела разработку теоретических основ карт в изолиниях выполнил П. К. Соболевский. Основными элементами его теории являются учение о проекциях с числовыми отметками и о топографических поверхностях.

I.2. Проекции с числовыми отметками

Сущность проекций с числовыми отметками заключается в том, что на выбранную плоскость проекций прямоугольно проецируются характерные точки пространственного объекта изучения. Плоскость проекций можно располагать вертикально, горизонтально, наклонно. В проекции будут отображены лишь два его измерения, характеризующие положение точки в плоскости. Третье же измерение объекта выражается числовыми отметками и записывается на плоскости проекций рядом с проекцией точки.

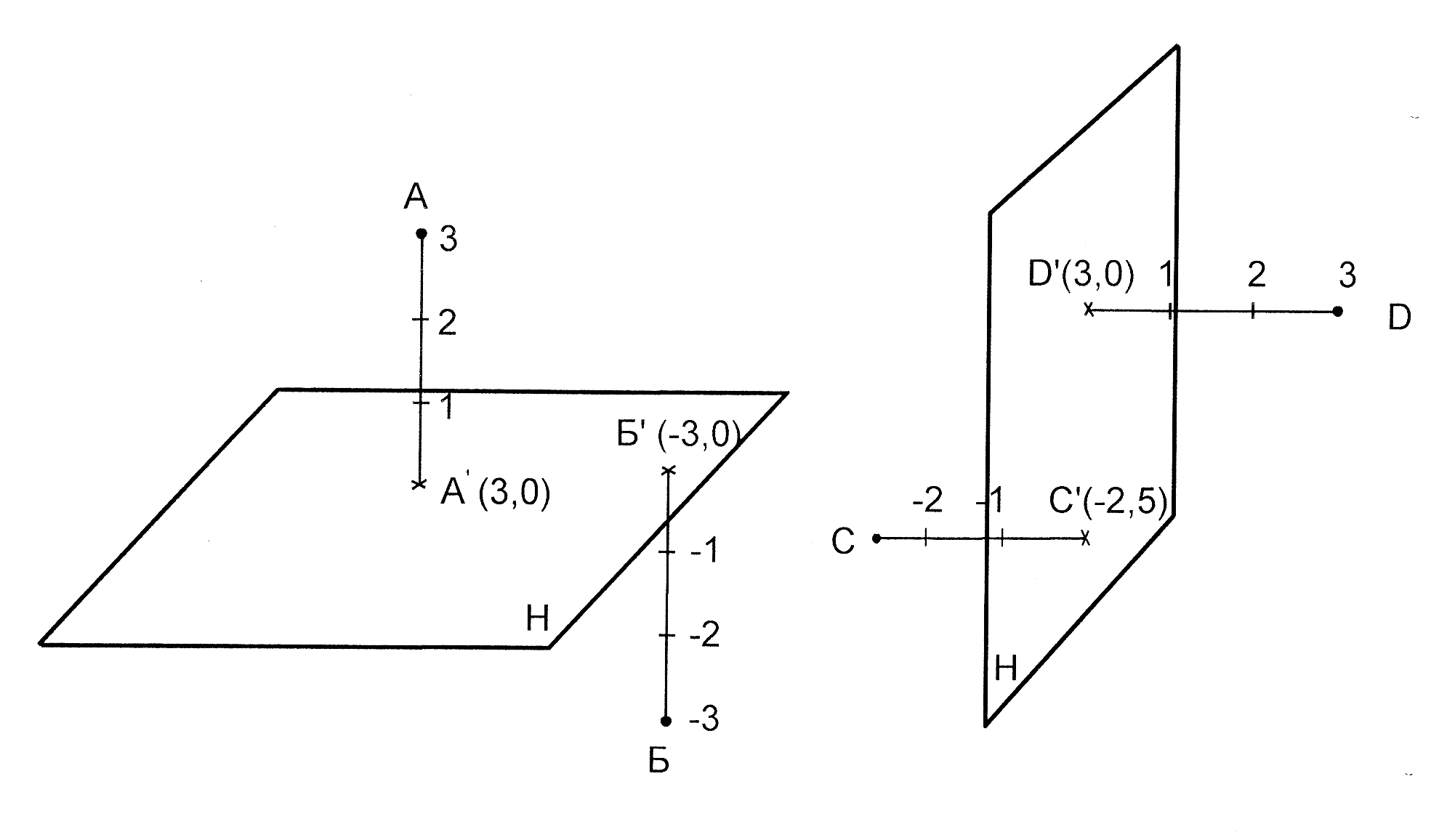

Таким образом, положение точки А в пространстве в проекции с числовыми отметками определяется двумя элементами:

прямоугольной проекцией А1 точки А на плоскость проекции Н, получающейся в пересечении перпендикуляра АА1 с плоскостью Н (рис.1);

числовой отметкой (3,0) проекции точки, определяющей её расстояние от плоскости проекции Н.

Рис.1.

Проекции с числовыми отметками точек

А и Б на горизонтальную плоскость

проекций и точек Д и С на вертикальную

плоскость проекций

При этом плоскости проекций Н присваивается нулевое значение числовой отметки. Числовые отметки точек, расположенных выше или справа от плоскости проекций, считаются положительными, а точек, расположенных ниже или слева от плоскости проекций, отрицательными. Знак “” обычно опускается перед числовой отметкой, но знак “” должен быть проставлен обязательно. При построении структурных карт за плоскость проекций принимается горизонтальная плоскость, совпадающая с уровнем Мирового океана.

Для полного определения положения точек в проекциях с числовыми отметками необходимо ещё наличие масштаба и единицы измерения параметра, выраженного числовой отметкой.