- •Метрология, стандартизация, сертификация –определения, назначение.

- •Госсистема стандартизации. Законодательство рф.

- •Технические регламенты. Документы, цели принятия техрегламентов.

- •4. История развития электроизмерительной техники.

- •5.Основные понятия об измерениях.

- •7. Классификация методов измерения.

- •6.Физические величины. Системы единиц физических величин. Меры, типы, назначение.

- •8. Классификация измерительных приборов.

- •9. Виды измерений. Методы измерений.

- •10. Обозначение средств измерений.

- •11.Погрешности. Их классификация.

- •Технические характеристики приборов.

- •2.Неметрологические:

- •13. Чувствительность прибора.

- •14. Принципы работы электроизмерительных приборов

- •15. Общие узлы и детали приборов

- •16. Способы создания противодействующего момента. Стрелки измерительных приборов. Шкалы приборов. Успокоители.

- •17. Системы обозначений приборов.

- •18. Магнитоэлектрические им. Дост-ва и недостатки

- •19. Уравнение вращающего момента для магнит. Им

- •20. Поверка электроизмерительных приборов.

- •21. Схемы включения приборов магнитоэлектрических приборов.

- •22. Расширение пределов измерения приборов.

- •23.Омметры. Схема с последовательным включением

- •24.Омметры. Схема с параллельным включением.

- •25. Омметры с двух рамочным измерительным механизмом.

- •26. Мегомметры.

- •27. Измерение методом амперметра и вольтметра

- •28. Метод измерения сопротивления с помощью одного вольтметра.

- •29. Контроль за состоянием изоляции в двух проводной сети с помощью двух вольтметров.

- •30.Веберметры.

- •32. Термоэлектрические приборы.

- •33. Электромагнитные им.

- •34. Уравнение вращающего момента, уравнение шкалы электромагнитных им.

- •35.Электромагнитные логометры

- •36.Защита электромагнитных приборов от внешних магнитных полей.

- •37.Электродинамические измерительные механизмы.

- •38.Уравнение вращающего момента, уравнение шкалы электродинамических им.

- •39. Электродинамические миллиамперметры.

- •40. Электродинамические вольтметры.

- •41.Электродинамические ваттметры.

- •42.Трехфазные электродинамические ваттметры.

- •43. Электродинамические логометры. Уравнение вращающего момента, уравнение шкалы.

- •44. Электростатические им. Уравнение вращающего момента, уравнение шкалы.

- •46. Индукционные им. Уравнение вращающего момента.

- •47. Уравнение вращения счетчика.

- •48. Трансформаторы тока. Трансформаторы напряжения. Усилители.

- •49. Регистрирующие приборы.

- •50. Измерение и регистрация изменяющихся во времени электрических величин

- •51. Осциллографы. Классификация. Принцип действия электронно-лучевой трубки.

- •52. Устройство и принцип действия осциллографа.

- •53. Измерения с помощью осциллографа.

- •54. Измерение частоты и временнных интервалов с помощью осциллографа.

27. Измерение методом амперметра и вольтметра

п ри

отсутствии приборов непосредсвенной

оценки или измерения сопротивлений

при определенном режиме их работы

ри

отсутствии приборов непосредсвенной

оценки или измерения сопротивлений

при определенном режиме их работы

Этот метод основан на раздельном измерении тока I в цепи измеряемого сопротивления Rx и падении напряжения V на его зажимах с последующим вычислением Rx на основе закона Ома: Rx=V/I.

Н![]()

а

рис изображены схемы для измерения

малых (а) и больших (б) сопротивлений

методом вольтметра - амперметра.

Недостатком метода являются сравнительно

невысокая точность результата измерения,

которая ограничена классом точности

приборов и методической погрешностью.

Последняя обусловлена влиянием мощности,

потребляемой приборами в процессе

измерения, другими словами - конечным

значением собственных сопротивлений

вольтметра Rv

и амперметра Ra.

Поэтому точное значение будет определяться

формулами:

а

рис изображены схемы для измерения

малых (а) и больших (б) сопротивлений

методом вольтметра - амперметра.

Недостатком метода являются сравнительно

невысокая точность результата измерения,

которая ограничена классом точности

приборов и методической погрешностью.

Последняя обусловлена влиянием мощности,

потребляемой приборами в процессе

измерения, другими словами - конечным

значением собственных сопротивлений

вольтметра Rv

и амперметра Ra.

Поэтому точное значение будет определяться

формулами:

-для измерения малых Rx(схема а) Rx' =V/(I-V/Rv),

- для измерения больших Rx(схема б) Rx" =(V-IRa)/I,

где Rv - входное сопротивление вольтметра; Ra - входное сопротивление амперметра; V,I- показания вольтметра и амперметра;

Погрешность измерения данным методом в основном определяется суммой погрешностей обоих приборов и вычисляется по формуле: δRx=Kv(Vн/Vx)+Kа(Iн/Ix), где δRx - относительная погрешность измерения,%; Kv , Ка - класс точности вольтметра и амперметра; Vн, Iн - пределы измерения вольтметра и амперметра; Vx, Ix - показания приборов.

Относительная методическая погрешность при определении сопротивления Rx определяется по формуле:

δ=-Rx/(Rx+Rv) ( для 1а),δ=-Rа/Rx ( для 1б),

Одинаковая

погрешность обеих схем будет в случае

выполнения условия Rx

≈

![]() . При Rx

<

. При Rx

<

![]() меньшая погрешность будет у схемы

рис.1а), если Rx

>

- у схемы рис.1б). Применение данного

метода на переменном токе позволяет

определить полное сопротивление

исследуемого объекта по формуле: Z=

меньшая погрешность будет у схемы

рис.1а), если Rx

>

- у схемы рис.1б). Применение данного

метода на переменном токе позволяет

определить полное сопротивление

исследуемого объекта по формуле: Z=![]() =V/I.

=V/I.

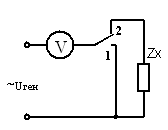

28. Метод измерения сопротивления с помощью одного вольтметра.

В ыполнение

измерения Zx

для схемы на рис производится в следующем

порядке: вольтметр подключается к

источнику питания Vген - фиксируется

результат измерения V1;

вольтметр подключается последовательно

с измеряемым сопротивлением Zx

- фиксируется

результат V2.

Тогда Zx

определяется по формуле: Zx=

Rv(V1/V2-1),

где Rv

- сопротивление вольтметра.

ыполнение

измерения Zx

для схемы на рис производится в следующем

порядке: вольтметр подключается к

источнику питания Vген - фиксируется

результат измерения V1;

вольтметр подключается последовательно

с измеряемым сопротивлением Zx

- фиксируется

результат V2.

Тогда Zx

определяется по формуле: Zx=

Rv(V1/V2-1),

где Rv

- сопротивление вольтметра.

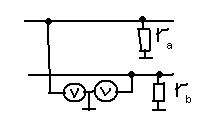

29. Контроль за состоянием изоляции в двух проводной сети с помощью двух вольтметров.

Р азные

сопротивления – разные напряжения. В

трехфазной ветке. Измерения производятся

на холостом ходу (отключен потребитель

тока)

азные

сопротивления – разные напряжения. В

трехфазной ветке. Измерения производятся

на холостом ходу (отключен потребитель

тока)

30.Веберметры.

Нет возвратной пружины. Флюксметр (от лат. fluxus – течение и ...метр), веберметр, прибор для измерения магнитных потоков. Наиболее распространены Ф. магнитоэлектрических и фотоэлектрических систем. Магнитоэлектрический Ф. представляет собой измерительный магнитоэлектрический прибор, у которого подвижная часть – лёгкая бескаркасная рамка – находится в равновесии в любом положении (противодействующий вращающий момент очень мал). Отклонение подвижной части Ф. пропорционально изменению потокосцепления ДФ индукционной измерительной катушки, подключенной к зажимам Ф., с измеряемым магнитным потоком: ∆Ф = (C/W)(к2 – к1), где W – число витков измерительной катушки, С – постоянная Ф. (вб/дел), к1 и к2 – начальное и конечное положения стрелки прибора в делениях его шкалы. Потокосцепление изменяется при включении (выключении) измеряемого магнитного поля или при изменении положения измерительной катушки в магнитном поле. В отличие от баллистического гальванометра, показания Ф. в определённых пределах не зависят от времени изменения магнитного потока (до нескольких сек) и от сопротивления внешней цепи. Фотоэлектрический Ф. представляет собой магнитоэлектрический гальванометр с зеркальцем на подвижной рамке, к которой подключается измерительная катушка. Световой зайчик, отражённый от зеркальца, освещает два одинаковых включенных встречно фотоэлемента. При нейтральном положении рамки токи фотоэлементов компенсируются. При повороте рамки гальванометра (из-за появления эдс в измерительной катушке) компенсация нарушается и возникающее напряжение, связанное с разбалансировкой электрической схемы, подаётся на вход усилителя. В усилителе оно компенсируется напряжением обратной связи, пропорц-ым току в измерителе. При этом наблюдаемое изменение тока в измерителе пропорционально изменению потокосцепления. Фотоэлектрические компенсационные Ф. обладают более широким частотным диапазоном и более высокой чувствительностью, чем магнитоэлектрические. Например, у микровеберметра Ф. 190 постоянная прибора С = 4*10-8 вб/дел, этот прибор имеет выход на самописец и может вести запись и регистрацию низкочастотных переменных магнитных потоков.

31.

Приборы магнитоэлектрической системы

с преобразователями переменного тока

в постоянный. Вход

величины – перемен ток и напряжение,

на выходе – постоян ток и напряжение.

С целью применения магнитоэлектрич

ИМов с их достоинствами в качестве

средств измерения. В качестве

преобразователе используются диоды,

термопреобразователи, электронные

лампы, транзистор. Достоинства

диода: больш

срок службы, малые габариты, компактность,

простота, надёжность, высокая

чувствительность, малое потребление

мощности. Недостатки:

нелинейность харак-к, их температурные

и частотные зависимости, нестабильность

во времени.

![]()

Различают схемы однополупериодные и двухполуполупериодные диоды:

Однополуп.: Двухполуп.:

Иногда в схемах двухполуп-ого выпрямителя используется лишь два диода, а остальные заменяются резисторами. Это ведёт к снижению температур погрешности, но и к понижению чувс-сти. Основными параметрами являются их амплитудное значение (IM,UM), среднеквадратичное или действующее (I,U), средне выпрямительное (IСВ, UСВ).

![]() -

коэффициент формы.,

-

коэффициент формы.,

![]() - Коэффициент амплитуды.

- Коэффициент амплитуды.

Выпрямительные приборы обычно градуируются в среднеквадратичных (действительных) значениях синусоидал тока или напряжения. При градуировке прибора его включают в цепь синусоидал тока, полученный результат измеряют по шкале магнитоизмерительного механизма и умножают на 2,22 для однополупер-ой схемы и на 1,11 для двухполупер-ой и наносят на шкалу выпрямительного прибора.