- •1.1 Цифровые и аналоговые системы передачи. Отличительные особенности построения.

- •1.2. Принцип работы коммутатора на примере оборудования d- Link. Таблица коммутации. Пропускная способность коммутатора.

- •2.1. Иерархия цифровых систем передачи.

- •2.2 Виды помех. Источники помех.

- •3.1. Принципы объединения и разделения цифровых потоков.

- •3.2. Кодирование информации. Основные задачи кодирования.

- •4. 1. Принципы синхронизации цсп. Три вида синхронизации.

- •4.2.Построение цифровой сети связи. Три уровня иерархической модели.

- •Изучение возможных точек отказа сети.

- •Определение типа трафика сети

- •Анализ доступной полосы пропускания

- •4. Создание сети на базе иерархической или модульной модели

- •5.1. Принципы синхронизации цсп. Структурная схема тактовой синхронизации.

- •5.2. Помехозащищенность кода и помехоустойчивость сигнала.

- •7.1. Генераторное оборудование цифровых систем передачи.

- •7. 2 Европейская схема преобразования sdh.

- •8.1.Цифровой поток е1. Структура потока.

- •8.2.Самозалечивающиеся сети sdh. Функционирование в рабочем и аварийном режимах.

- •9.1. Плезиохронная цифровая иерархия. Способы объединения потоков.

- •9.2. Различные виды доступа к сети Интернет. Преимущества и недостатки.

- •10.1. Структура потока икм-120.

- •10.2. Интерфейс g.703. Рни, сни, цги.

- •11.1. Параметры плезиохронной иерархии

- •Параметры европейских pdh

- •11.2. Радиорелейные линии связи. Частотные диапазоны и особенности построения.

- •Диапазоны частот, отведенные для ррл

- •12. 1 .Синхронная цифровая иерархия. Причины появления и недостатки плезиохронной иерархии.

- •1.Интерфейсы

- •2. Метод мультиплексирования

- •3. Техобслуживание

- •1. Интерфейсы

- •2. Метод мультиплексирования

- •3. Оперирование, администрирование и техобслуживание.

- •4 Совместимость

- •12. 2. Радиорелейные линии связи. Особенности построения приемников и передатчиков.

- •13.2 Назначение, определение, типы vlan.

- •Vlan обладают следующими преимуществами:

- •14.1 Синхронная цифровая иерархия. Схема преобразования sdh.

- •14.2 Скремблирование. Назначение и сущность. Виды скремблирования.

- •2) Минус аддитивных скремблеров/дескремблеров:

- •15. 1 Синхронная цифровая иерархия. Виртуальные контейнеры. Структура транспортных элементов. Формат цикла stm-1.

- •15. 2 Управляемые и неуправляемые маршрутизаторы на примере оборудования d-Link.

- •16.1Синхронная цифровая иерархия. Система синхронизации sdh.

- •16.2 Применение коммутаторов и маршрутизаторов на сетях связи на примере оборудования d-Link.

- •17.1 Аппаратура sdh. Мультиплексоры. Аоп. Схемы их включения и конфигурация

- •2. Точка-точка.

- •3. Кольцо.

- •17. 2 Волоконно-оптические линии связи. Особенности и перспективы развития.

- •Преимущества оптоволоконных линий связи (волс):

- •Недостатки волс

- •18.1.Синхронная цифровая иерархия. Пример комбинированной сети sdh.

- •18.2. Интерфейс g.703. Основные понятия и характеристики.

- •19.1 Коды линии. Принципы линейного кодирования

- •19.2 Скремблирование. Назначение и сущность. Сс скремблирование

- •20.1 Семейство технологий xDsl. Принципы, применение, различные стандарты.

- •20. 2 Скремблирование. Назначение и сущность. Аддитивное скремблирование

7.1. Генераторное оборудование цифровых систем передачи.

Существует три режима работы генер. обор.:

Внутренняя синхронизация. Работа от высокостабильного задающего генератора.

Внешнего запуска. Используется внешний задающий генератор.

Внешней синхронизации. Подстройка внутреннего задающего генератора осуществляется внешним сигналом. Например, кольцо ФАПЧ.

В передающей части ЦСП тактовая частота задается ЗГ, а в приемной – от ВТЧ.

ЗГ – задающий генератор;

ВТЧ – выделение тактовой частоты;

При временном разделении каналов необходимо чтобы генераторное оборудование на передающей и приемной сторонах работали синхронно.

Это не из лекций. Сами смотрите надло или нет. Написано для оконечной станции.

Задающий генератор передающей части аппаратуры ЦСП может работать как в режиме внешней синхронизации от сети тактовой синхронизации, так и в автономном режиме. Задающий генератор приемной части должен работать в режиме внешней синхронизации по цифровому сигналу линейного тракта. К его входу должен быть подключен один из выходов ВТЧ станционного регенератора. Номинальная частота задающего генератора может быть выбрана с учетом опыта разработки генераторов и не обязательно должна совпадать с тактовой частотой ЦСП.

На примере АХЕ-10:

На ступени GSS (подсистема коммутационного поля) для синхронизации работы оборудования используются модули такта CLM (Clock Module) с тактовой частотой fтакт.= 8 МГц. Для надежности GSS имеет три модуля такта CLM. Стабильной работа CLM поддерживается использованием высокостабильных локальных генераторов эталонных тактовых сигналов - кварцевым (на кварцевых кристаллах с отклонением 10-10, за 24 часа это отклонение компенсируется программой); цезиевым (высокоточный генератор с пренебрегаемо малыми отклонениями). Также может использоваться синхронизация с м/у город.

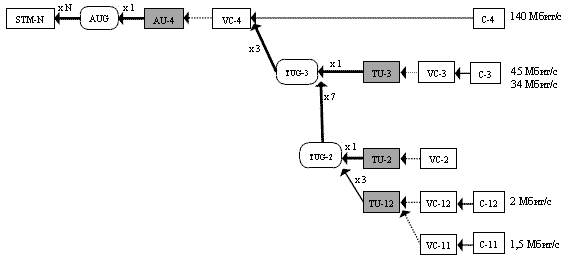

7. 2 Европейская схема преобразования sdh.

В сети SDH используется принцип контейнерных перевозок. Подлежащие транспортированию сигналы предварительно размещаются в стандартных контейнерах С (Container). Все операции производятся с контейнерами независимо от их содержимого. Благодаря этому и достигается прозрачность сети SDH, т.е. возможность транспортировать различные сигналы PDH, потоки ячеек АТМ или какие-либо новые сигналы.

Для организации трактов используются виртуальные контейнеры VC (Virtual Container). Они образуются добавлением к соответствующему контейнеру трактового заголовка РОН (Parh OverHead), т.е. условно можно записать:

VC = C + РОН

Рис. 1.2. Европейская схема преобразований SDH

Виртуальный контейнер VC-2 предназначен для транспортирования не сигналов PDH, а новых сигналов с неиерархическими скоростями (например, ячеек при АТМ).

Виртуальные контейнеры формируются и расформировываются в точках окончания трактов. Трактовый заголовок позволяет осуществлять контроль качества трактов “из конца в конец” и передавать аварийную и эксплуатационную информацию.

Тракты, соответствующие виртуальным контейнерам 1-го и 2-го уровня VC-11 и VC-12, относятся к трактам низшего порядка, а виртуальным контейнерам 3-го и 4-го уровней VC-3 и VC-4 - высшего.

При мультиплексировании циклы различных компонентных потоков могут не совпадать как между собой, так и с циклом агрегатного потока. В PDH этому не придается значение, именно поэтому операции ввода-вывода там столь громоздки. Для разрешения указанной проблемы в SDH служат указатели PTR (pointer). Они указывают, где именно внутри цикла синхронного транспортного модуля STM-1 находятся начальные позиции циклов компонентных потоков. Это позволяет легко производить ввод-вывод потоков.

Виртуальные контейнеры 1-го, 2-го и 3-го уровней вместе с соответствующими указателями образуют субблоки TU (Tributary Unit), а 4-го уровня - административный блок AU (Administrative Unit). Таким образом,

TUn = VCn + TU_PTR (n=12, 2, 3); AU-4 = VC-4 + AU_PTR.

Один или несколько субблоков, занимающих определенные фиксированные позиции в нагрузке виртуального контейнера высшего порядка, называются группой субблоков TUG (Tributary Unit Group). Группы определены так, чтобы получить возможность образования смешанной нагрузки из субблоков разных уровней для увеличения гибкости транспортной сети.

Один или несколько административных блоков, занимающих определенные фиксированные позиции в нагрузке STM, называются группой административных блоков AUG (Administrative Unit Group). В европейской схеме преобразований (рис. 1.2) она состоит из одного AU-4.

Наконец, синхронный транспортный модуль STM-1 образуется добавлением к группе административных блоков AUG секционного заголовка SOH (Section OverHead), который состоит из заголовков мультиплексной MSOH (Multiplexer Section OverHead) и регенерационной секций RSOH (Regenerator Section OverHead). Эти заголовки служат для контроля, управления и ряда других функций. При этом RSOH передается между соседними регенераторами, а MSOH - между пунктами, где формируются и расформировываются STM, проходя регенераторы транзитом. Таким образом,

STM-1 = AUG + SOH, где SOH = RSOH + MSOH.

Каждая из описанных выше информационных структур служит для транспортирования информации на определенном слое сети SDH или для согласования между собой двух смежных слоев.