- •Глава I. Географические карты и картография

- •§ 1.1 Картоведение и его содержание. Основные свойства и определения географических карт. Карты как пространственные модели

- •§ 1.2 Значение географических карт для науки и практики

- •§ 1.3 Другие картографические изображения

- •§ 1.4 Определение картографии

- •§ 1.5 Структура картографии и составляющие ее дисциплины. Отраслевое подразделение картографии

- •§ 1.6 Связи картографии с другими науками

- •§ 1.8 Элементы географической карты

- •Глава 2. Математическая основа карт § 2.1 Понятие о картографических проекциях. Классификация проекций по характеру искажений

- •§ 2.2 Классификация проекций по виду меридианов и параллелей нормальной сетки

- •§ 2.3 Искажения в картографических проекциях; их распределение; определение размеров искажений на картах

- •§ 2.4 О выборе проекций. Некоторые общеупотребительные проекции для карт мира, полушарий, материков и советского союза. Проекции топографических карт

- •§ 2.5 Координатные сетки

- •§ 2.6 Масштабы

- •§ 2.7 Разграфка многолистных карт. Компоновка. Ориентирование картографических сеток

- •§ 2.8 Номенклатура многолистных карт

- •Глава 3. Картографические знаки и способы картографического изображения

- •§ 3.1 Картографические знаки. Их функции. Виды и дифференциация знаков. Картографическая семиотика

- •§ 3.2 Способ локализованных значков

- •§ 3.3 Способ линейных знаков

- •§ 3.4 Способ изолиний. Псевдоизолинии

- •§ 3.5 Способ качественного фона

- •§ 3.6 Способ количественного фона

- •§ 3.7 Способ локализованных диаграмм

- •§ 3.8 Точечный способ

- •§ 3.9 Способ ареалов

- •§ 3.10 Способ знаков движения

- •§ 3.11 Картодиаграммы

- •§ 3.12 Картограммы

- •§ 3.13 Сеточно-площадной способ

- •§ 3.14 Разработка шкал

- •§ 3.15 Совместное применение различных способов изображения и их видоизменения. Системы и стандартизация знаков

- •§ 4.2 Изображение рельефа по принципу отвесного и косого освещения. Штрихи. Отмывка

- •§ 4.3 Высотные отметки. Цифровые модели рельефа

- •§ 4.4 Изображение рельефа горизонталями

- •§ 4.5 Изображение элементов рельефа, не выражающихся горизонталями

- •§ 4.7 Совместное применение различных способов изображения рельефа

- •§ 4.8 Стереоскопические способы изображении рельефа. Анаглифы

- •Глава 5. Надписи на географических картах

- •§ 5.1 Виды надписей

- •§ 5.2 Шрифты надписей

- •§ 5.3 Картографическая топонимика. Выбор и передача названий

- •§ 5.4 Указатели географических названий

- •Глава 6. Картографическая генерализация § 6.1 Сущность и факторы генерализации

- •§ 6.2 Виды (стороны) генерализации

- •§ 6.3 О влиянии картографических знаков на генерализацию

- •§ 6.4 Генерализация явлений, локализованных по пунктам

- •§ 6.5 Генерализация явлений, локализованных на линиях

- •§ 6.6 Генерализация явлений сплошного распространения и локализованных на площадях

- •§ 6.7 Генерализация явлении рассеянного распространения

- •§ 6.8 О генерализации показателей движения и связей

- •Глава 7. Классификация, виды и типы географических карт и атласов. Другие пространственные модели § 7.1 Принципы классификации географических карт

- •§ 7.2 Классификации карт по масштабу и территории

- •§ 7.3 Классификация карт по тематике

§ 1.8 Элементы географической карты

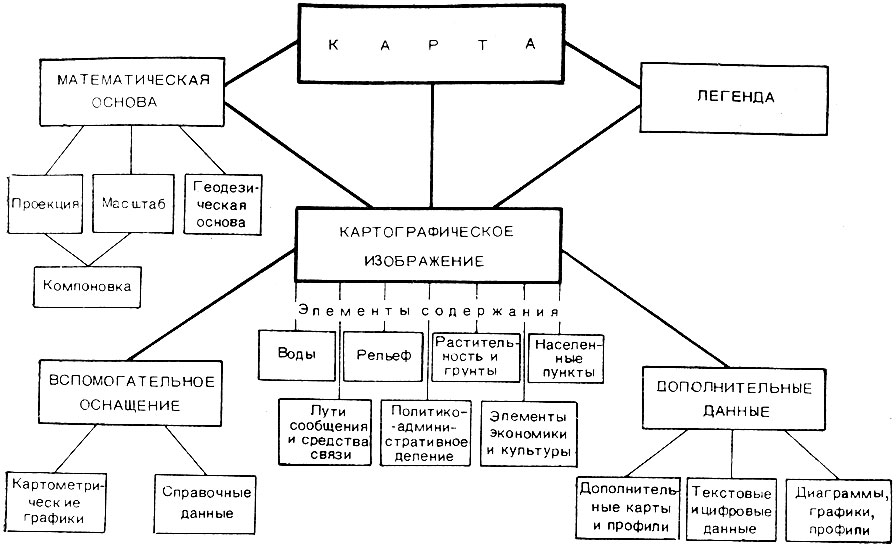

Для создания и полноценного использования географических карт необходимо знать их свойства и особенности. Поэтому изучение и разработка карт требуют аналитического подхода, расчленения карт на составляющие их элементы, умения понимать смысл, значение и функции каждого элемента, видеть их связи между собой. В карте различают ее содержание, передаваемое картографическими знаками (картографическое изображение в его непосредственном понимании), математическую основу, легенду, вспомогательное оснащение и дополнительные данные (рис. 1.3).

Содержание - главная часть любой географической карты - заключает в себе некоторую совокупность сведений (информацию) о показанных на карте природных и социально-экономических объектах (явлениях), их размещении, свойствах, иногда также динамике. Оно может быть расчленено на отдельные географические элементы по однородным группам объектов, показываемых на карте. Например, элементами содержания топографических карт являются: опорные геодезические пункты, воды, рельеф земной поверхности, растительный покров, грунты, населенные пункты, пути сообщения и средства связи» некоторые объекты промышленности, сельского хозяйства, культуры, политического и административного деления. Комплекс элементов содержания неодинаков на разных картах. Так, главными элементами содержания тематических карт могут быть полезные ископаемые, почвы, животный мир и др. Но один элемент, а именно воды (берега морей и озер, речная сеть), желателен для всякой карты: он важен для привязки других элементов ее содержания.

Математическая основа, определяющая математические законы построения карты и геометрические свойства картографического изображения, устанавливает координатную связь между объектами в натуре и их изображением на карте. В математическую основу входят картографическая проекция, координатная сетка (или сетки), масштаб и опорная геодезическая сеть. Картографическая проекция, выражающая функциональную зависимость между координатами точек поверхности земного эллипсоида и его изображения на плоскости, передается на карте через координатную сетку (или сетки) - плоское изображение системы координатных линий, избранную на поверхности эллипсоида.

Рис.

1.3. Схема элементов общегеографической

карты

Рис.

1.3. Схема элементов общегеографической

карты

Опорная геодезическая сеть обеспечивает переход от физической поверхности Земли к поверхности эллипсоида и правильное положение географических элементов карты относительно координатной сетки. Геодезическая сеть, необходимая в процессе съемок, обычно показывается на топографических картах и таким образом включается в их содержание.

В связи с координатной сеткой карты и ее масштабом, определяющим общий размер картографического изображения, рассматриваются также ориентирование и размещение изображения относительно рамок, ограничивающих картографическое пространство (компоновка карты, см. § 2.9), деление карт большого размера на листы, а также система обозначения этих листов и некоторые другие вопросы.

Легенда карты - систематический свод использованных на карте знаков с необходимыми к ним пояснениями - служит ключом к чтению и анализу содержания карты. В легенде обязательны: исчерпывающая полнота, т. е. включение всех примененных на карте знаков; логичность в группировке, размещении и соподчинении знаков (например, по отдельным элементам содержания в порядке их значения); безусловная ясность и по возможности краткость текстов, объясняющих смысловое значение знаков. Правильно построенная легенда раскрывает содержание карты - перечень элементов, классификации и показатели, использованные для каждого элемента, а также степень их обобщения. Легенда помещается на полях карты или на свободных пространствах внутри ее рамки. Для многолистных карт легенду иногда печатают на отдельном листе или в виде брошюры.

Всякая карта включает также вспомогательное оснащение - формальные сведения о карте (название карты, указания авторов и исполнителей, справочные данные о времени составления карты, об использованных источниках и др., а на изданных картах также выходные данные - название издательства, место и год издания и т. п.) и служебные элементы, облегчающие работу с картой (графики для измерений по картам расстояний, углов, площадей, координат точек, крутизны скатов и т. п.).

На полях карты или ее свободных местах внутри рамки нередко помещают дополнительные данные - добавочные карты, профили, диаграммы, блок-диаграммы, таблицы, тексты, фото и т. д., которые дополняют, поясняют и обогащают в том или ином отношении основное картографическое изображение. Более того, встречаются публикации, где такого рода данные приобретают самостоятельное значение.