- •Глава I. Географические карты и картография

- •§ 1.1 Картоведение и его содержание. Основные свойства и определения географических карт. Карты как пространственные модели

- •§ 1.2 Значение географических карт для науки и практики

- •§ 1.3 Другие картографические изображения

- •§ 1.4 Определение картографии

- •§ 1.5 Структура картографии и составляющие ее дисциплины. Отраслевое подразделение картографии

- •§ 1.6 Связи картографии с другими науками

- •§ 1.8 Элементы географической карты

- •Глава 2. Математическая основа карт § 2.1 Понятие о картографических проекциях. Классификация проекций по характеру искажений

- •§ 2.2 Классификация проекций по виду меридианов и параллелей нормальной сетки

- •§ 2.3 Искажения в картографических проекциях; их распределение; определение размеров искажений на картах

- •§ 2.4 О выборе проекций. Некоторые общеупотребительные проекции для карт мира, полушарий, материков и советского союза. Проекции топографических карт

- •§ 2.5 Координатные сетки

- •§ 2.6 Масштабы

- •§ 2.7 Разграфка многолистных карт. Компоновка. Ориентирование картографических сеток

- •§ 2.8 Номенклатура многолистных карт

- •Глава 3. Картографические знаки и способы картографического изображения

- •§ 3.1 Картографические знаки. Их функции. Виды и дифференциация знаков. Картографическая семиотика

- •§ 3.2 Способ локализованных значков

- •§ 3.3 Способ линейных знаков

- •§ 3.4 Способ изолиний. Псевдоизолинии

- •§ 3.5 Способ качественного фона

- •§ 3.6 Способ количественного фона

- •§ 3.7 Способ локализованных диаграмм

- •§ 3.8 Точечный способ

- •§ 3.9 Способ ареалов

- •§ 3.10 Способ знаков движения

- •§ 3.11 Картодиаграммы

- •§ 3.12 Картограммы

- •§ 3.13 Сеточно-площадной способ

- •§ 3.14 Разработка шкал

- •§ 3.15 Совместное применение различных способов изображения и их видоизменения. Системы и стандартизация знаков

- •§ 4.2 Изображение рельефа по принципу отвесного и косого освещения. Штрихи. Отмывка

- •§ 4.3 Высотные отметки. Цифровые модели рельефа

- •§ 4.4 Изображение рельефа горизонталями

- •§ 4.5 Изображение элементов рельефа, не выражающихся горизонталями

- •§ 4.7 Совместное применение различных способов изображения рельефа

- •§ 4.8 Стереоскопические способы изображении рельефа. Анаглифы

- •Глава 5. Надписи на географических картах

- •§ 5.1 Виды надписей

- •§ 5.2 Шрифты надписей

- •§ 5.3 Картографическая топонимика. Выбор и передача названий

- •§ 5.4 Указатели географических названий

- •Глава 6. Картографическая генерализация § 6.1 Сущность и факторы генерализации

- •§ 6.2 Виды (стороны) генерализации

- •§ 6.3 О влиянии картографических знаков на генерализацию

- •§ 6.4 Генерализация явлений, локализованных по пунктам

- •§ 6.5 Генерализация явлений, локализованных на линиях

- •§ 6.6 Генерализация явлений сплошного распространения и локализованных на площадях

- •§ 6.7 Генерализация явлении рассеянного распространения

- •§ 6.8 О генерализации показателей движения и связей

- •Глава 7. Классификация, виды и типы географических карт и атласов. Другие пространственные модели § 7.1 Принципы классификации географических карт

- •§ 7.2 Классификации карт по масштабу и территории

- •§ 7.3 Классификация карт по тематике

§ 4.3 Высотные отметки. Цифровые модели рельефа

Высотные отметки - это подписанные на карте высоты точек местности, абсолютные (отнесенные к исходной уровенной поверхности) или относительные. Их значение велико. Любой способ изображения рельефа связан с использованием высотных отметок, от количества, выбора и точности которых зависит качество передачи рельефа. Вместе с тем они облегчают чтение рельефа, выделяют важные или характерные высоты, указывают относительные высоты мелких форм рельефа, не выражающихся горизонталями, и т. п.

Сами по себе высотные отметки не создают ясного и наглядного представления о формах земной поверхности. Поэтому в качестве самостоятельного метода они использовались лишь для изображения рельефа морского дна - на морских навигационных картах, важнейшим элементом которых являются отметки глубин. Невозможность видеть рельеф морского дна и недостаточность отметок отдельных глубин для выявлений форм рельефа оправдывали отказ от других способов изображения. Но теперь, когда гидроакустические средства обеспечивают детальное изучение подводного рельефа, отметки дополняются линиями равных глубин (изобатами). На топографических картах шельфа сеть отметок глубин сочетается с горизонталями.

На суше абсолютные высотные отметки обозначают наивысшие и наинизшие точки местности (командные высоты гор и возвышенностей, дно впадин, урезы текущих и стоячих вод и т. п.) и позволяют определять характерные превышения и профили (например, реки по ее урезам). Существенно указание высот легко опознаваемых точек местности: пересечений дорог, тригонометрических пунктов и т. п. Для подводного рельефа особенно внимательно отбирают опасные для плавания глубины - минимальные отметки на мелях, банках и т. д. Относительные высоты подписывают для характерных уступов террас, обрывов берегов, водопадов, курганов, скал-останцов, ям и других элементов рельефа, передаваемых на орографических картах специальными обозначениями (см. § 4.5). Количество указываемых отметок определяется официальными руководствами по созданию карт. Вообще говоря, оно увеличивается при сложном и расчлененном рельефе.

Высоты суши (и глубины на топографических картах шельфа) считают от среднего уровня моря, определяемого из многолетних наблюдений. Эти уровни не совпадают у разных морей и океанов и даже в пределах одного океана или моря. В СССР высоты суши определяют от среднего уровня Балтийского моря, точнее, от нуля Кронштадтского футштока (в Балтийской системе высот). Другие государства ведут счет от своих футштоков, нули которых в силу различия средних уровней морей не совпадают между собой. Эти разности исходных уровней существенны при точных геодезических измерениях и учитываются при съемках шельфа, но мало ощутимы с картографической точки зрения.

Нуль глубин на морских навигационных картах принимается различным на морях с малыми (менее 0,5 м) и большими приливами.

Для первых отметки глубин отсчитывают от среднего уровня моря, для вторых от наинизшего уровня моря, называемого теоретическим нулем глубин. Этот выбор обусловлен требованиями безопасности кораблевождения: необходимо, чтобы фактические глубины не могли никогда быть меньше показанных на карте.

Отметки высот и глубин целесообразно подписывать, учитывая точность их определения на местности и назначение карты. Ключом к этому может быть степень округления отметок - прием, используемый на советских морских навигационных картах, на которых глубины в зонах от 0 до 5 м проставляют с округлением до 0,1 м, от 5 да 20 м - до 0,2, от 20 до 50 м - до 0,5, от 50 и более - до 1,0 м (учитывая, что средние квадратические погрешности измерения глубин не превышают 1% от измеренной глубины). Но на советских топографических картах суши масштабов 1:25 000-1:100 000 все высоты подписываются до 0,1 м, на обзорно-топографических до 1 м; на картах же шельфа глубины менее 200 м указываются до 0,1 м, свыше 200 м - до 1 м.

Внедрение в картографию ЭВМ и автоматики требует перевода в цифровую форму содержания карт и вообще предназначенной для них информации, что весьма повышает значение высотных отметок. Они составляют суть цифровых моделей рельефа - его передачи системой точек с известными пространственными координатами, фиксированными в линейной кодированной записи на магнитных лентах, дисках или других носителях информации. Ввод этой записи в ЭВМ позволяет использовать ее цифровую обработку для автоматизированного исполнения горизонталей, отмывки, различных морфометрических карт, профилей, блок-диаграмм и т. д., для выполнения генерализации, для решения различных картографических задач и вообще при инженерных расчетах, учитывающих рельеф.

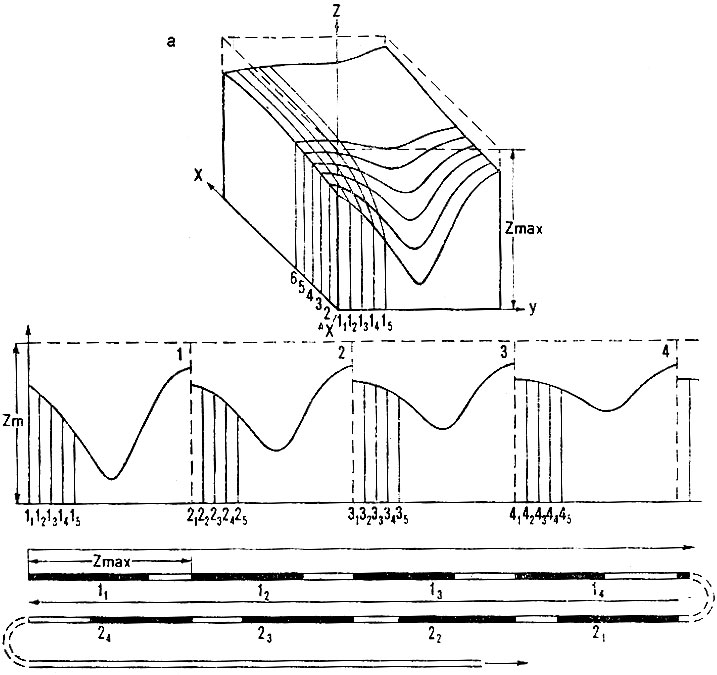

В теории информации регистрация непрерывного явления посредством дискретных (прерывных) отсчетов называется квантованием. Определение высотных отметок при квантовании рельефа z=f(x, у), где z - значение высот в точках с координатами х, у, может выполняться различно - в вершинах регулярных сеток (квадратов, треугольников, шестиугольников), узлах картографических сеток, вдоль профилей, по горизонталям либо в характерных точках рельефа. В качестве примера на рис. 4.7 поясняется квантование по профилям. Первоначально рельеф рассекается (расслаивается) через равные промежутки Δх рядом параллельных плоскостей 1, 2, 3, 4 и т. д., фиксирующих профили рельефа. После этого вдоль каждого профиля через промежутки Δу=Δх определяются высотные отметки в точках 11, 12, 13, 14, ..., 21, 22, 23, 24, ..., З1, 32 и т. д. (рис. 4.7, а). Далее легко представить последовательное размещение всех профилей в одной плоскости (рис. 4.7, б), что устраняет координату х, а затем выборку всех величин и их последовательное равномерное построение на прямой линии (рис. 4.7, в), что устраняет вторую координату у.

Таким образом, реальная поверхность, определенная высотными отметками в заданных точках, преобразуется в линейную развертку, регистрирующую величины z (высоты) в цифровой форме. При этом значения Δх и Δу устанавливаются, исходя из необходимой точности аппроксимации (приближенной замены) реального рельефа его цифровой моделью и методики определений.

Высотные отметки цифровых моделей рельефа получают либо при. обработке стереотопографической съемки, либо определяют по имеющимся топографическим картам измерением высот в вершинах сгущенной сетки прямоугольных координат. Например, для цифровой модели рельефа Франции служила топографическая карта масштаба 1:25 000 с интервалом координатных линий в 25 м (Таким образом, цифровая модель рельефа Франции должна включать около 900 млн точек, поскольку площадь Франции 551 тыс. км2, а на 1 км2 приходится 1600 точек.). Модели мелкомасштабного цифрования, в частности используемые для автоматизированной отмывки, формируются из высот в узловых точках картографических сеток с постоянным интервалом по широте (например, через 3" при маштабе 1 : 1000 000), а по долготе возрастающих с широтой.

Рис.

4.7. Преобразование модели рельефа в

цифровую форму: а - исходная модель и

построение профилей; б - размещение

профилей в одной плоскости; в - линейная

развертка высотных отметок

Рис.

4.7. Преобразование модели рельефа в

цифровую форму: а - исходная модель и

построение профилей; б - размещение

профилей в одной плоскости; в - линейная

развертка высотных отметок

Вообще разработка эффективной методики и обоснование параметров цифрования рельефа образуют одну из актуальных задач картографической автоматизации, решаемой с привлечением аппарата вычислительной математики.