- •1.Принципы классификации осадочных пород._

- •2.Глинистые минералы группы смектитов.

- •1. Грубообломочные породы и условия их образования в осадочных бассейнах

- •2. Глинистые минералы группы каолинита

- •1 Основные группы осадочных пород

- •Классификация обломочных пород по минеральному составу породообразующих компонентов.

- •2. Глинистые минералы группы иллита.

- •1. Типы цементов в песчаниках.

- •2. Фосфатные породы: минеральный состав и условия образования.

- •1. Парагенезы осадочных пород в нефтегазоносных бассейнах.

- •2. Структуры и текстуры осадочных пород.

- •1. Мономиктовые и олигомиктовые песчаники и алевролиты. Понятия о физической и химической зрелости.

- •2. Глинистые минералы группы смектита.

- •1. Понятия трансформации, аградации и деградации глинистых минералов.

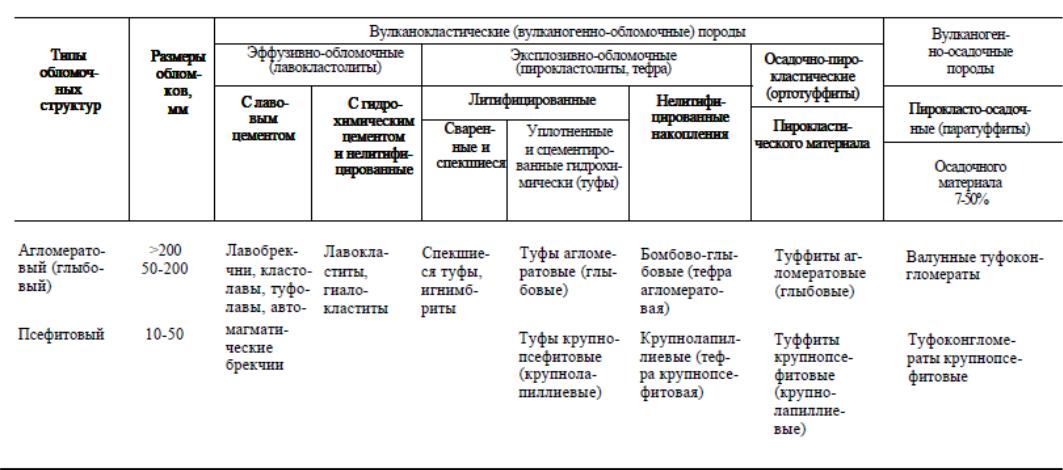

- •2. Классификация вулканокластических пород, туфы, туффиты, туфогенные породы

- •1. Состав и классификация кремнистых пород

- •2. Представления об образовании доломитов, их роль в отложениях разного возраста.

- •1. Характер катагенетических преобразований в осадочных породах и их влияние на нефтегазоносность

- •2. Кремнистые осадки в Мировом океане:состав и обстановки аккумуляции

- •1. Основные группы глинистых минералов, их структурные_особенности.

- •2. Понятие о вулканогенно-обломочных и вулканогенно-осадочных породах и формы проявления вулканизма.

- •2. Классификация карбонатных пород по структурным и структурно-генетическим признаками (по Фолку и Данему).___

- •2. Биогенные карбонатные породы: основные типы и обстановки накопления.(неполно)

- •1. Преобразование песчаников и алевролитов в диа- и катагенезе.

- •2. Основные минералы и структурные особенности кремнистых пород.

- •1. Глинистые минералы в осадках Мирового океана, особенности распространения, связь с процессами выветривания на континентах

- •2. Граувакки: состав, условия накопления и особенности преобразования.

- •1. Основные процессы трансформации глинистых минералов_ при погружении

- •2. Аллиты, ферриты и манганиты: минеральный состав и условия образования.

- •1. Обстановки накопления терригенных кластических осадков, типы текстур и структур

- •2. Железо-марганцевые конкреции: состав и условия формирования

- •1. Граувакки – положение в классификационных рядах условия образования

- •2. Глинистые минералы в цементах обломочных пород: влияние на фильтрационно-емкостные свойства._

- •1. Причины возникновения аномальных поровых давлений в осадочных породах.

- •2. Микробиальные типы карбонатных пород.

- •1. Разновидности вулканогенно-осадочных пород.

- •2. Аутигенное глинистое минералообразование

- •1. Основные свойства глинистых пород

- •2. Карбонатные породы хемогенного происхождения

- •1. Основные свойства эвапоритовых пород и их влияние на подстилающие толщи.

- •2. Происхождение фосфатных пород и их типы.

- •1. Железо-марганцевые породы, их происхождение, основные_ минералы.

- •2.Псевдослойные минералы глин

- •1. Бокситы: состав, условия формирования и особенности распространения

- •2. Глинистые минералы группы хлорита

- •1. Парагенезы осадочных пород в осадочных бассейнах разного типа

- •2. Аградация, деградация и аутигенез глинистых минералов

2. Классификация вулканокластических пород, туфы, туффиты, туфогенные породы

Билет 11

1. Состав и классификация кремнистых пород

Силицитами называются породы осадочного происхождения, в составе которых преобладает свободный и (или) водный кремнезем, включая кремнезем остатков скелетов кремнестроящих организмов. В ряду осадочных образований кремнистые породы занимают видное место, уступая лишь терригенным и карбонатным породам. Особенно широко они представлены в разрезах, типичных для геосинклинальных

зон и прилегающих к ним участков платформ. Кремнистые породы имеют биогенное, биохемогенное, хемогенное происхождение. Главными породообразующими минералами кремнистых пород являются

опал, кристобалит, тридимит, халцедон и кварц. В качестве особых категорий выделяют биогенный опал (опал-А) и опал-кристобалит (опал-КТ).

Классификация силицитов. Среди советских ученых вопросами

классификации кремнистых пород занимались М. С. Швецов, Г. И. Бушинский, И. В. Хворова и др. Обычно в классификациях породы подразделяются по способу образования, структурам и по составу главнейших минералов (табл. 9)

Группы пород по минеральному составу кремнезема |

Основные типы пород |

Структура основной массы кремнезема |

Опал-кристобалитовая |

Диатомиты Силикофлагеллиты Радиоляриты (радиолярие- вые земли)Спонголиты

Трепелы Опоки Гейзериты |

Биоморфная и (или) органогенно-детритусовая первичная

Абиоморфная (колломорфная гелеподобная) и реликтовая биоморфная слабо перекристаллизованная |

Халцедон-кварцевая |

Яшмы и фтаниты, радио- ляриевые, спонгиевые Перекристаллизованные, опоки Яшмы Фтаниты Кремн |

Биоморфная реликтовая сильно перекристаллизованная Абиоморфная (микрозернистая сферолитовая)

|

По форме геологических тел и происхождению кремнистые породы делятся на пластовые (седимент ационные) и конкреционные (постседиментационные). По генезису среди пластовых силицитов различаются

биогенные, биохемогенные и хемогенные. Биогенные силициты характеризуются биоморфными и

органогенно-детритусовыми структурами и представлены диатомитами, силикофлагеллитами, спонголитами и радиоляритами. Диатомиты - белые, желтовато-серые и темно-серые, легкие, мягкие породы, тонкопористые, с землистым изломом, состоящие из мельчайших (0,01-0,2 мм) панцирей диатомей породы опалом и кристобалитом. При электронномикроскопическом изучении видно скопление мельчайших глобул внутри створок (начало превращения органических остатков в глобулярный кремнезем). Пространство между створками представляет собой колломорфную массу. Содержание SiO2 достигает 80-95%. Примеси в диатомитах представлены песчано-алевритовым и глинистым материалом. Силикофлагеллиты - светло-серые и коричневато-серые породы, в которых главным породообразующим компонентом являются кремневые жгутиковые водоросли (силикофлагеллиты); вместе с ними часто присутствуют диатомей. Спонголиты бывают от почти белых до темно-серых. Микроскопически в основной массе породы устанавливается преобладание обломков спикул губок. Обычно присутствует также примесь аутигенных глинистых минералов, но особенно характерна известковая примесь. Рыхлые разности спонголитов предложено называть спикулитами. Пористые некрепкие кристобалитовые или халцедон-кристобалитовые породы с содержанием спикул губок от 10 до 50% иногда определяют как гезы. Радиоляриты возникают при фоссилизации раковины радиолярий. Легкие мягкие разновидности радиоляритов опал-кристобалитового

состава иногда называют радиоляриевыми землями. За счет постседиментационных процессов возникают халцедон-кристобалитовые радиоляриты. Биохемогенные силициты - трепелы и опоки, вероятно, обра зуются из силицитов биогенного генезиса, опал которых растворился, переотложился и частично раскристаллизовался во время диагенеза и катагенеза, о чем свидетельствуют реликты биогенных компонентов на фоне преобладающих абиоморфных структур. К этому типу по генезису близки также яшмовидные породы и яшмы халцедон-кварцевого состава. Опоки - относительно плотные и твердые породы (ноготь не оставляет на них черту или последняя выражена слабо; острый металлический предмет царапает породу); они имеют разную окраску: белую, серую, почти черную, коричневую и зеленую разных оттенков. Для опок характерны глобулярная, агрегатно-глобулярная, сгустковая микроструктуры, в некоторых их разностях наблюдаются кристалломорфные участки. Органических остатков в опоках обычно мало. Между типичными опоками и биоморфными опал-кристобалитовыми породами существуют переходы. Изучение опок с помощью сканирующего микроскопа показало, что часто глобулы состоят из тонких 0,003- 0,005 мкм пластинчатых кристаллов люссалита В. И. Муравьевым было установлено, что кристаллы образуют лишь внешнюю оболочку, ядра же леписфер состоят из опала. Содержание кремнезема в опоках колеблется в пределах 50-85% и выше из-за разного количества примесей. Из аутигенных минералов характерны монтмориллонит, глауконит, пирит и цеолиты. Трепелы по существу являются разновидностью опок, но они более легкие и пористые. Микроструктура их глобулярная с хорошо выраженными леписферами. Содержание SiO2 колеблется в больших пределах, но обычно не превышает 7 0 - 75%. Среди яшмовидных силицитов различают фтаниты (лидиты) и фтанитоиды. Фтаниты (лидиты) - темные, иногда почти черные, твердые породы с блестящим или матовым раковистым изломом. Текстура как однородная, так и тонкослоистая, что связано с неравномерным распределением минеральных примесей и органических остатков. Среди органических остатков наблюдаются радиолярии, спонгии, иногда остатки организмов с хитиноидным скелетом (акритархи, хиолиты и др.). Обычно порода очень тонко раскристаллизована и обладает субкристалломорфной и агрегатно-кристалломорфной микроструктурой кварц-халцедоновой массы, содержащей реликты глобул. Содержание SiO2 различно, достигает 95%; наиболее обычная примесь - глина, в некоторых толщах, кроме того, карбонатный материал; спорадически присутствует пирокластика. Особенностью состава фтанитов является повышенное содержание в них Сорг (до нескольких процентов), вследствие чего железо находится обычно в пиритной форме. Фтанитоиды - внешне похожи на фтаниты, но менее темные, обычно с синим, голубым и зеленым оттенками. Основные структурные и текстурные особенности у них тоже сходны, но фтанитоиды несколько лучше раскристаллизованы и обладают агрегатно-кристаллоформной микроструктурой с кристалломорфными участками. Органические остатки - радиолярии и спонгии. Общий химический состав тот же, что и у фтанитов, но в среднем содержание Сорг и фосфора ниже, марганца - выше; в некоторых фтанитоидных толщах встречаются редкие и небольшие марганцевые рудопроявления. Все отмеченные отличия прямо или косвенно связаны с уменьшением OB, и чем его меньше, тем меньше сходства с фтанитами. Яшмы - твердые породы с раковистым изломом. Они чаще красные разных оттенков или зеленые, а также полосчатые: красные прослои чередуются с зелеными, желтыми, лиловыми; изредка встречаются темно-коричневые и почти черные разности, образующие линзы

и прослои среди красных или зеленых. Текстура - как однородная, так и слоистая. Породы от тонко- до криптокристаллических; преобладает кристалломорфная микроструктура. Органические остатки представлены обычно радиоляриями, реже спикулами кремневых губок. Они либо редко рассеяны в породе, либо являются породообразующими (радиоляриевые и спонгиевые яшмы). Часто наблюдается тонкое чередование биоморфных прослоев и прослоев с редкими органическими остатками или без них. Содержание SiO2 колеблется в широком пределе и достигает 95-97%. Наиболее обычной примесью является глинистое и карбонатное вещество. Некоторые особенности химического состава резко отличают яшмы от фтанитов. В яшмах железо представлено формой оксид (II) (гематит, гетит) и его содержание нередко повышено. Углерода и фосфора мало, но содержание марганца, как правило, превышает средние значение для осадочных пород, распределен он неравномерно, образуя местами рудные концентрации Новакулиты ("арканзасский камень") - молочно-белые породы с полураковистым изломом. Для них характерен размер породообразующих частиц 15-25 мкм; микроструктура кристалломорфная с плотной упаковкой. Минеральный состав - кварцевый; халцедон обычно присутствует в незначительном количестве. Органические остатки представлены либо радиоляриями, либо спикулами губок; как правило их мало. Новакулит самая высококремнистая порода – содержание кремнезема достигает 99% и более. Хемогенные силициты представлены гейзеритами и джеспилитами. Гейзериты возникают вблизи выходов термальных источников. Они состоят из силикагеля, имеющего характерную глобулярную структуру и нередко плойчатую текстуру за счет чередования плотных порошковатых "слойков", состоящих из относительно крупных глобул. Гелевый кремнезем довольно быстро переходит в опал и кристобалит. В ископаемом состоянии гейзериты сохраняются исключительно редко. Джеспилиты, или железистые кварциты, являются метаморфическими породами, состоят из тонкослойчатого чередования микрозернистого кварцита и гематита с примесью магнетита. Конкреционные ( постседиментационные) силициты. В природе широко распространены диа- и катагенетические кремни, обычно представленные конкрециями. Нередко они приурочены к определенным горизонтам, иногда переходящим в сплошные кремневые линзы и пласты. Источником SiO2 здесь является, во-первых, седиментационный кремнезем, рассеянный во вмещающем

осадке, и, во-вторых, кремнезем, освобождающийся при постседиментационном минеральном пре

образовании некоторых нестойких силикатов. Конкреции имеют различный минеральный состав: опал-кристобалитовый, кварц-халцедон-кристобалитовый, кварц-халцедоновый; встречаются зонарные конкреции с кварцевым ядром и внешними зонами из кристобалита, иногда с халцедоном, и кристобалита и кальцита.

Гипергенные кремни возникают в корах выветривания при декальцитизации кремнистых известняков в условиях теплого гумидного климата. В условиях тропического климата с сухими сезонами происходит окварцевание известняков и возникают своеобразные кремневые плиты - террешты. В корах выветривания известно накопление мучнистого кварца - маршаллита. Условия образования силицитов. Кремнистые породы образуются многими способами. Значительное количество кремнезема поступает в осадки в виде скелетов организмов, которые, растворяясь частично или полностью сильно повышают концентрацию SiO2 в иловых водах. В некоторых случаях (при вулканических извержениях, гидротермальных процессах) происходит прямое химическое осаждение. Возможно,этот способ в прошлой геологической истории был развит более

широко.