- •1) Типу основного рабочего органа;

- •2) Типу движителя;

- •3) Месту в технологическом потоке транспортного строительства;

- •4) Цикличности рабочего процесса самой машины;

- •5) Типу трансмиссии.

- •11. Рычажный корчеватель

- •15. Классификация бульдозеров

- •16. Составляющие агрегаты бульдозера:

- •18. Расчетное положение №1

- •24. Классификация скреперов

- •25. Способы повышения объема грунта

- •47. Грунтосмесительные машины

- •49. Оборудование для уплотнения грунта:

1 .

Для оценки трудности разработки

грунта используют показатель уд.

сопротивление грунта резанию (копанию):

.

Для оценки трудности разработки

грунта используют показатель уд.

сопротивление грунта резанию (копанию):

,

где Kуд – удельн. сопр. копанию, Fстр –

попер. сеч. стружки срезаем. грунта.

Значение Wкап зависит от свойств грунта

и конструктивного исполнения рабочего

органа землеройной машины. Косвенный

показатель прочности грунтов - число

ударов специального плотномера -

ударника ДорНИИ (уд.

работа внедрения в грунт плоск. штампа,

[Дж/м3]).

Уд. работа не связ. с типом грунта ->

более удобна для расчета сопр., но для

ее расч. треб-ся ф-ла Зеленина. Ударник

представляет собой простейший прибор

по типу забиваемого стержня. Стержень

погруж. в грунт под действием ударов

падающей гири. Масса гири 2,5 кг, высота

ее падения 400 мм, площадь сеч. стержня

1 см2, глубина погружения 100 мм. Достоинство

ударника - простота оценки прочности

грунта, недостаток - условность оценки

разрабатываемого грунта по одним

прочностным показателям независимо

от типа рабочего оборудования.

,

где Kуд – удельн. сопр. копанию, Fстр –

попер. сеч. стружки срезаем. грунта.

Значение Wкап зависит от свойств грунта

и конструктивного исполнения рабочего

органа землеройной машины. Косвенный

показатель прочности грунтов - число

ударов специального плотномера -

ударника ДорНИИ (уд.

работа внедрения в грунт плоск. штампа,

[Дж/м3]).

Уд. работа не связ. с типом грунта ->

более удобна для расчета сопр., но для

ее расч. треб-ся ф-ла Зеленина. Ударник

представляет собой простейший прибор

по типу забиваемого стержня. Стержень

погруж. в грунт под действием ударов

падающей гири. Масса гири 2,5 кг, высота

ее падения 400 мм, площадь сеч. стержня

1 см2, глубина погружения 100 мм. Достоинство

ударника - простота оценки прочности

грунта, недостаток - условность оценки

разрабатываемого грунта по одним

прочностным показателям независимо

от типа рабочего оборудования.

2. Класс автомобильной дороги – хар-ка авт. дороги по усл-ям доступа на нее.

Разделяют три класса:

автомагистраль,

скоростная дорога,

дорога обычного типа (нескоростная дорога).

Категория автомобильной дороги – хар-ка, отражающ. принадлежность авт. дороги соотв. классу, кот. опр. техн. пар-ры авт. дороги и завис. от расчетн. интенсивн-ти трансп. потоков.

Автомобильные дороги разделяют на категории в зависимости от:

кол-ва и ширины полос движ-я;

наличия центр. раздел. полосы;

типа пересеч. с авт., железн. дорогами, трамв. путями, велосип. и пешеходн. дорожками;

условий доступа на авт. дорогу с примыканий в одном уровне.

Назначение автомобильной дороги |

Категория дороги |

Расчетная интенсивность движения, прив. ед/сут |

Магистральные федеральные дороги (для связи столицы РФ со столицами независимых государств, столицами республик в составе РФ, административными центрами краев и областей, а также обеспечивающие международные автотранспортные связи) |

I-а (автомагистраль) |

Св. 14000 |

I-б (скоростная дорога) |

Св. 14000 |

|

II |

Св. 6000 |

|

Прочие федеральные дороги (для связи между собой столиц республик в составе РФ, административных центров краев и областей, а также этих городов с ближайшими административными центрами автономных образований) |

I-б (скоростная дорога) |

Св. 14000 |

II |

Св. 6000 |

|

III |

Св. 2000 до 6000 |

|

Республиканские, краевые областные дороги и дороги автономных образований |

II |

Св. 6000 |

III |

Св. 2000 до 6000 |

|

IV |

Св. 200 до 2000 |

|

Дороги местного значения |

IV |

Св. 200 до 2000 |

V |

До 200 |

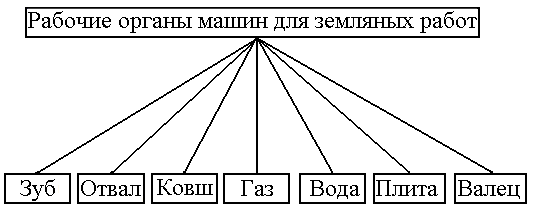

3. Машины для земл. работ классифицируют по:

1) Типу основного рабочего органа;

Органы, разрушающие среду:

Зуб наруш. струкртуру и прочн. среды (и все ост. тоже самое + …).

Отвал собирает её в призму волочения, которую перемещает по поверхности разрушаемого массива.

Ковш,зачерпывает и перемещает её изолированный объём на какое-то расстояние.

Газ отбрасывает какое-то её количество от места воздействия.

Вода образует из её частиц взвесь (пульпу), которую можно перемещать на любое расстояние.

Органы, консолидирующие среду:

Плита уплотняет среду, воздействуя на неё энергией удара при своём падении и/или энергией вибрации.

Валец уплотняет среду, передавая на неё усилия разного характера от других элементов машины.

2) Типу движителя;

гусенечн. (низк. уд. давл. на опорн. пов-ть, мал. эластичн-ть по верт-ли, хор. маневр. и тягово-сцепными св-ва, НО сравн-но тяжел, шумен, отн-но тихоходен, легко поврежд. дор. покрытия и почв. слой, > трудоёмок при обслуж.);

пневмоколесн. (хор. амортиз. качества, высок. эластичность, малые внутр. потери, износостойкость, совместимость с любыми скоростными режимами, мин. треб.к регулярному обслуж., низкая стоимость и трудоемкость ремонта, НО высок. уд. давления на грунт и отн-но невысок. устойч. к мех. поврежд.)

жёстк. вальц. (по принципу действия ~ как колесо; исп. на: самоходн. грунт. катки и бульдозеры-уплотнители, раб. на полигонах бытовых отходов).

3) Месту в технологическом потоке транспортного строительства;

Различают машины для подготовительных и основных земляных работ.

Подготов. земл. раб. – подготовка грунта к разработке или территории – к сооружению объекта ( исп. спец. машины,а также машины общего назначения): расчистка полосы отвода от деревьев, кустарника, дернового покрова, гумусного слоя, пней, камней; осушение переувлажнённых и заболоченных территорий; рыхление очень прочных грунтов.

Основн. земл. раб. составляют подавляющую долю общего объема земляных работ и заключаются в разработке, перемещении, укладке и уплотнении грунтов в инженерных сооружениях и придании им проектных размеров.

4) Цикличности рабочего процесса самой машины;

Машины с непрерывным и циклическим рабочими процессами.

Непрерывный рабочий процесс сост. из одной непрерывн. операции, во время кот. машины работают при пост. нагрузке в установивш. режиме, останавливаясь только по организационным или техническим причинам (смена персонала, осмотр, техническое обслуживание, авария и т.п.).

Циклический рабочий процесс состоит из чередующихся рабочих, подготовит. и вспомогат. операций.

5) Типу трансмиссии.

4. Бульдозеры разраб. и перемещают грунты на расст. до 100…200 м, разравнивают материал перед уплотнением, осуществл. предварит. профилирование грунтовых сооружений, используются для толкания других машин.

Скреперы разраб. грунты самостоятельно или с помощью бульдозеров, перевозят грунт в своём ковше на расстояние до 5…7 км и отсыпают его слоями.

Автогрейдеры сооружают невысокие насыпи из грунта, срезаемого в боковых резервах, разравн. рыхлый привозной грунт перед уплотнением, планируют грунтовые пов-ти после уплотнения и стабилизации, доводят до проектных отметок продольн. и поперечн. профили грунтовых сооружений.

Грейдер-элеваторы отсыпают грунтовые насыпи из боковых резервов либо разраб. грунт и загружают его в транспортные средства.

Одноковшовые экскаваторы строительных размеров разраб. нескальные грунты любой прочности и грузят их в транспортные средства.

Экскаваторы непрерывного действия отрывают траншеи для мелиоративных систем, трубопроводов и коммуникационных сетей, разраб. грунты в карьерах и профилируют откосы высоких насыпей и выемок.

Грунтосмесительные машины повышают прочность и несущую способность грунта, смешивая его с органическими или минеральными добавками.

Уплотняющее оборудование (грунтовые катки, трамбовки и штампы) уплотняют грунт, уложенный в насыпи транспортных сооружений, повышая их водонепроницаемость, несущую способность и прочность.

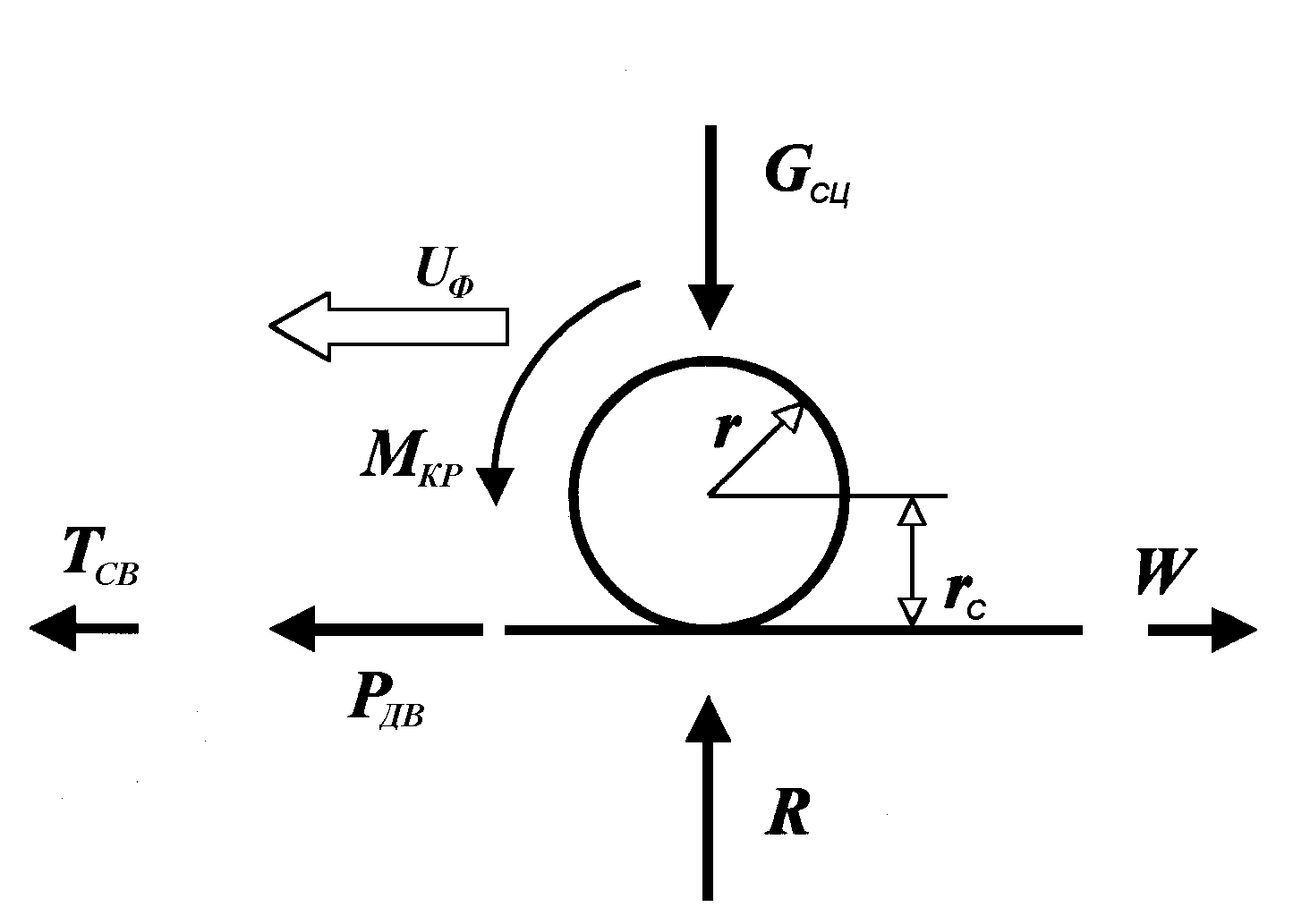

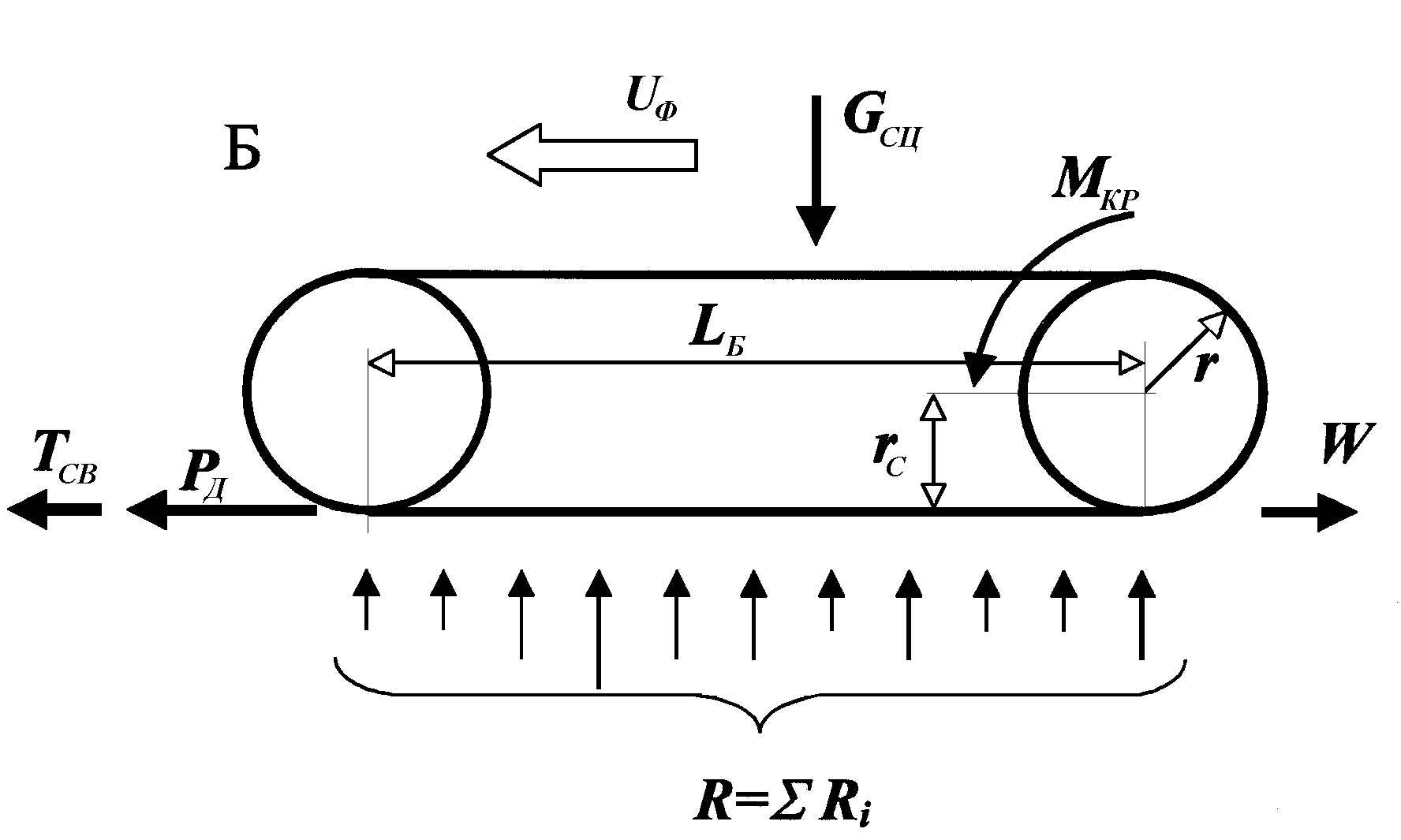

5. Взаимодействие колесного или гусеничного движителя с опорной поверхностью приводит к возникновению силы тяги, которую используют для полезной работы.

Ограничение величины силы тяги Т по двигателю

Т ≤ Рдв – Wд

Ограничение величины силы тяги Т по сцеплению

T ≤ Gсц ϕсц

Условие незаглохания двигателя

Рдв – Wд > Gсц ϕсц

Уравнение тягового баланса устанавливает соответствие свободной силы тяги машины Tсв сумме сопротивлений на ее рабочих органах Wраб

Тяговый расчёт определяет свободную силу тяги и фактическую скорость движения самоходной машины, необходимые при оценке её производительности.

Свободная сила тяги зависит от мощности двигателя, веса машины, типа движителя и свойств опорной поверхности:

где: Tсв – свободная сила тяги движителя, т.е. сила, которая может быть использована для выполнения полезной работы; Pдв –движущая сила, т.е. сила, развиваемая движителем в зоне контакта с опорной поверхностью; Wдв – общее сопротивление перемещению движителя по опорной поверхности; Gсц – сцепная сила тяжести, т.е. сила тяжести, приходящаяся на ведущее колесо или гусеницу; сц -– коэффициент сцепления движителя с опорной поверхностью; Mкр – крутящий момент, развиваемый движителем; rс – силовой радиус движителя, т.е. расстояние от оси вращения колеса или звездочки до точки приложения движущей силы.

6. Запас тяги по мощности определяется из условия движения движателя по опорной поверхности, а запас тяги по сцеплению – по создаваемому крутящему моменту.

7. Уравнение баланса мощности устанавливает соответствие свободной мощности двигателя ее затратам на преодоление вероятных сопротивлений:

,

,

где Nс – свободная мощность двигателя, кВт; тр – КПД ходовой трансмиссии; NY – затраты мощности на преодоление машиной всех видов сопротивлений её движению, кВт.

,

,

,

,

где Nе –мощность двигателя при номинальной частоте вращения коленвала, кВт; kреж – коэффициент, учитывающий снижение мощности двигателя из-за неустановившегося режима работы (для СДМ kреж 0,88); kотб – коэффициент, учитывающий отбор мощности двигателя на работу устройств и механизмов машины (kотб = 0,7…0,8); Nраб Nдв, N,– затраты мощности на преодоление сопротивлений на рабочем органе, сопротивлений на движителе и сопротивлений на буксование, кВт.

8. Фактическую скорость движения машины можно рассчитать по формулам:

,

,

,

,

,

,

где: vф – фактическая скорость движения машины; vт – теоретическая скорость движения машины; - коэффициент буксования движителя; A, B, m – эмпирические коэффициенты, зависящие от типа и свойств движителя и вида и состояния опорной поверхности; Wраб – проекция суммы сопротивлений на рабочем органе машины на вектор её скорости, Н; Gсц – сцепная сила тяжести; отк – угол между вектором скорости и горизонтом.

9. Симметричные кусторезные отвалы:

а) – клиновидный; б) – двухкорпусной; 1 и 5– левая и правая отвальные поверхности; 2 и 4 – левая и правая режущие кромки; 3 – колун; 6 – защитный кожух (а) или решётка (б).

Нижние части отвальных поверхностей оснащены ровными или пилообразными режущими кромками 2 и 4, впереди расположен колун 3, а в верхней части – кожух или решетка. Колун 3 раскалывает и раздвигает древесные стволы, режущие кромки 2 и 4 срезают мелкие деревья и кустарник, отвальные поверхности 1 и 5 собирают срезанную растительность с очищаемой полосы и сдвигают в боковые валики. Клиновидный отвал защищен сверху сплошным кожухом 6, закрывающим пространство перед капотом тягача. Двух и однокорпусной отвалы оборудованы защитной решеткой 6, предотвращающей пересыпание призмы волочения через верхнюю кромку отвала.

Однокорпусной кусторезный отвал:

1 отвальная поверхность; 2 – режущая кромка; 3 – колун; 4 – защитная решётка.

Клиновидный кусторезный отвал соединен с тягачом универсальной толкающей рамой, опирающейся на упряжные шарниры гусеничных тележек, и гидроцилиндрами подъема/опускания отвала.

10. Хуй знаит