- •1 Билет

- •2 Билет Определители n-го порядка.

- •3 Билет

- •Алгоритм нахождения обратной матрицы

- •Решение матричных уравнений

- •4 Билет

- •4.1. Основные понятия

- •Решение системы по формулам Крамера

- •5 Билет

- •Достоинства метода

- •6 Билет

- •Определение

- •7 Билет Вектором называется величина, характеризующаяся не только численным значением, но и направлением в пространстве.

- •Базис системы векторов

- •Алгоритм нахождения базиса системы векторов

- •8 Билет Деление отрезка в данном отношении

- •9 Билет

- •Геометрические свойства векторного произведения

- •10 Билет

- •Прямая на плоскости

- •11 Билет

- •12 Билет

- •13 Билет

- •14 Билет

- •15 Билет

- •Бесконечно малая величина

- •]Пример

- •16 Билет

- •Сравнение бесконечно малых

- •17 Билет

- •Свойства функций, непрерывных на отрезке

- •18 Билет

- •1.3 Общее правило нахождения производной

- •1.4 Геометрический смысл производной

- •1.5 Механический смысл производной

- •Правила дифференцирования

]Пример

«Замечательный предел»

—

пример неопределённости вида 0

/ 0.

По правилу

Лопиталя

—

пример неопределённости вида 0

/ 0.

По правилу

Лопиталя

![]()

16 Билет

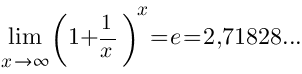

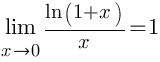

Замеча́тельные преде́лы — термин, использующийся в советских и российских учебниках по математическому анализу для обозначения некоторых широко известных математических тождеств со взятием предела. Особенно известны:

Первый замечательный предел:

![]()

Второй замечательный предел:

![]()

Первый замечательный предел

Рассмотрим

следующий предел: ![]() Согласно

нашему правилу нахождения пределов

пробуем подставить ноль в функцию: в

числителе у нас получается ноль (синус

нуля равен нулю), в знаменателе, очевидно,

тоже ноль. Таким образом, мы сталкиваемся

с неопределенностью вида

Согласно

нашему правилу нахождения пределов

пробуем подставить ноль в функцию: в

числителе у нас получается ноль (синус

нуля равен нулю), в знаменателе, очевидно,

тоже ноль. Таким образом, мы сталкиваемся

с неопределенностью вида ![]() ,

которую, к счастью, раскрывать не нужно.

В курсе математического анализа,

доказывается, что:

,

которую, к счастью, раскрывать не нужно.

В курсе математического анализа,

доказывается, что:

![]()

Данный математический факт носит название Первого замечательного предела.

Нередко в практических заданиях функции могут быть расположены по-другому, это ничего не меняет:

![]() –

тот

же самый первый замечательный предел.

–

тот

же самый первый замечательный предел.

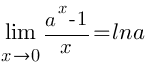

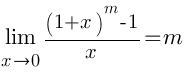

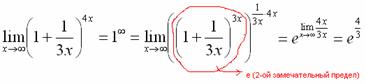

Второй замечательный предел

При

решении примеров полезно иметь в виду

следующие равенства:

При

решении примеров полезно иметь в виду

следующие равенства:

Найти

предел ![]()

Когда выражение под знаком предела находится в степени – это первый признак того, что нужно попытаться применить второй замечательный предел.

Но

сначала, как всегда, пробуем подставить

бесконечно большое число в выражение ![]() ,

по какому принципу это делается, разобрано

на уроке

,

по какому принципу это делается, разобрано

на уроке

Пределы.

Примеры решений.

Нетрудно заметить, что при ![]() основание

степени

основание

степени ![]() ,

а показатель –

,

а показатель – ![]() ,

то есть имеется, неопределенность

вида

,

то есть имеется, неопределенность

вида ![]() :

:

![]()

Данная

неопределенность как раз и раскрывается

с помощью второго замечательного

предела. Рассуждать можно следующим

образом: в данном примере параметр ![]() ,

значит, в показателе нам тоже нужно

организовать

,

значит, в показателе нам тоже нужно

организовать ![]() .

Для этого возводим основание в степень

,

и, чтобы выражение не изменилось –

возводим в степень

.

Для этого возводим основание в степень

,

и, чтобы выражение не изменилось –

возводим в степень ![]() :

:

![]() Практически

всё готово, страшная степень превратилась

в симпатичную букву

Практически

всё готово, страшная степень превратилась

в симпатичную букву ![]() :

:

При

этом сам значок предела перемещаем в

показатель.

Сравнение бесконечно малых

Отношение бесконечно малых величин образует так называемую неопределённость

Допустим,

у нас есть бесконечно малые при одном

и том же ![]() величины α(x) и β(x) (либо,

что не важно для определения, бесконечно

малые последовательности).

величины α(x) и β(x) (либо,

что не важно для определения, бесконечно

малые последовательности).

Если

,

то β —

бесконечно малая высшего

порядка малости,

чем α.

Обозначают β

= o(α).

,

то β —

бесконечно малая высшего

порядка малости,

чем α.

Обозначают β

= o(α).Если

,

то β —

бесконечно малая низшего

порядка малости,

чем α.

Соответственно α

= o(β).

,

то β —

бесконечно малая низшего

порядка малости,

чем α.

Соответственно α

= o(β).Если

(предел

конечен и не равен 0), то α и β являются

бесконечно малыми величинами одного

порядка малости.

(предел

конечен и не равен 0), то α и β являются

бесконечно малыми величинами одного

порядка малости.

Это обозначается как β = O(α) или α = O(β) (в силу симметричности данного отношения).

Если

(предел

конечен и не равен 0), то бесконечно

малая величина β имеет m-й

порядок малости относительно

бесконечно малой α.

(предел

конечен и не равен 0), то бесконечно

малая величина β имеет m-й

порядок малости относительно

бесконечно малой α.

Для вычисления подобных пределов удобно использовать правило Лопиталя.

17 Билет

Непрерывность функции в точке.

Определение. Функция f(x), определенная в окрестности некоторой точки х0, называется непрерывной в точке х0, если предел функции и ее значение в этой точке равны, т.е.

![]()

Тот

же факт можно записать иначе: ![]()

Определение. Если функция f(x) определена в некоторой окрестности точки х0, но не является непрерывной в самой точке х0, то она называется разрывной функцией, а точка х0 – точкой разрыва.

Определение. Функция f(x) называется непрерывной в точке х0, если для любого положительного числа >0 существует такое число >0, что для любых х, удовлетворяющих условию

![]()

верно

неравенство ![]() .

.

Определение. Функция f(x) называется непрерывной в точке х = х0, если приращение функции в точке х0 является бесконечно малой величиной.

f(x) = f(x0) + (x)

где (х) – бесконечно малая при хх0.

Точки разрыва и их классификация.

Рассмотрим некоторую функцию f(x), непрерывную в окрестности точки х0, за исключением может быть самой этой точки. Из определения точки разрыва функции следует, что х = х0является точкой разрыва, если функция не определена в этой точке, или не является в ней непрерывной.

Следует отметить также, что непрерывность функции может быть односторонней. Поясним это следующим образом.

Если

односторонний предел (см. выше) ![]() ,

то функция называется непрерывной

справа.

,

то функция называется непрерывной

справа.

|

|

|

|

х0

Если

односторонний предел (см. выше) ![]() ,

то функция называется непрерывной

слева.

,

то функция называется непрерывной

слева.

|

|

|

|

х0

Определение. Точка х0 называется точкой разрыва функции f(x), если f(x) не определена в точке х0 или не является непрерывной в этой точке.

Определение. Точка х0 называется точкой разрыва 1- го рода, если в этой точке функция f(x) имеет конечные, но не равные друг другу левый и правый пределы.

![]()

Для выполнения условий этого определения не требуется, чтобы функция была определена в точке х = х0, достаточно того, что она определена слева и справа от нее.

Из определения можно сделать вывод, что в точке разрыва 1 – го рода функция может иметь только конечный скачок. В некоторых частных случаях точку разрыва 1 – го рода еще иногда называют устранимой точкой разрыва, но подробнее об этом поговорим ниже.

Определение. Точка х0 называется точкой разрыва 2 – го рода, если в этой точке функция f(x) не имеет хотя бы одного из односторонних пределов или хотя бы один из них бесконечен.

Пример. Функция Дирихле (Дирихле Петер Густав(1805-1859) – немецкий математик, член- корреспондент Петербургской АН 1837г)

![]()

не является непрерывной в любой точке х0.