- •1.2. Определение власти

- •1.3. Происхождение государства

- •1.4. Понятие и сущность государства

- •1.5. Функции государства

- •1.6. Форма государства

- •Форма правления

- •Форма государственного устройства

- •Политический режим

- •1.7. Механизм государства

- •1.8. Политическая система общества

- •1.9. Общество и государство

- •Тема 2. Понятие и социальное назначение права

- •2.1. Понятие права

- •2.2. Сущность и социальное назначение права

- •2.3. Соотношение государства и права

- •2.4. Функции права

- •2.5. Принципы права

- •Тема 3. Право в системе социальных норм

- •3.1. Социальные нормы и их виды

- •3.3. Моральные нормы юриста-профессионала

- •Тема 4. Основы правового статуса человека и гражданина в российской федерации

- •4.1. Понятие правового статуса человека и гражданина

- •4.2. Понятие гражданства Российской Федерации

- •Способы приобретения гражданства Российской Федерации

- •4.3. Способы утраты гражданства Российской Федерации

- •4.4. Институт конституционных прав, свобод и обязанностей граждан Российской Федерации

- •Общая характеристика личных прав и свобод человека и гражданина

- •4.5. Гарантии конституционных прав и свобод

- •Тема 5. Система органов государственной власти российской федерации

- •5.1. Понятие и принципы построения органов государственной власти

- •5.2. Структура органов исполнительной власти

- •5.3. Органы судебной власти и принципы осуществления правосудия

- •5.4. Принципы деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации

- •5.5. Федеральные органы государственной власти с особым статусом

- •Прокуратура Российской Федерации

- •Счетная палата Российской Федерации

- •Центральный банк Российской Федерации

- •Центральная избирательная комиссия рф

- •Уполномоченный по правам человека

- •Российская академия наук

- •Тема 6. Основные положения гражданского права российской федерации

- •6.1. Предмет и принципы гражданского права

- •Предмет и метод гражданского права

- •Объективное и субъективное право

- •Диспозитивные и императивные нормы в гражданском праве

- •Принципы гражданского права

- •6.2. Гражданский кодекс Российской Федерации 1994 г.

- •Основные черты и значение Гражданского кодекса

- •Строение Гражданского кодекса

- •Раздел I - Общие положения.

- •Раздел II - Право собственности и другие вещные права.

- •Раздел III - Общая часть обязательственного права.

- •Применение положений Гражданского кодекса

- •Применение гражданского законодательства по аналогии

- •Гк рф 1994 г. О применении обычаев делового оборота

- •6.3. Граждане (физические лица)

- •Правоспособность граждан

- •Дееспособность

- •Место жительства

- •Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление умершим

- •Акты гражданского состояния

- •6.4. Общие положения о юридических лицах

- •Понятие юридического лица

- •Виды юридических лиц

- •Правоспособность юридического лица

- •Органы юридического лица

- •Реорганизация юридического лица

- •Ликвидация юридического лица

- •6.5. Объекты гражданских прав

- •Понятие объекта гражданских прав

- •Классификация объектов гражданских прав

- •3. Вещи делимые и неделимые.

- •6.6. Сделки

- •Понятие сделки

- •Виды сделок

- •Форма сделки

- •Недействительность сделок

- •6.7. Исковая давность

- •Понятие исковой давности и ее значение

- •Сроки исковой и давности

- •Значение исковой давности

- •Течение сроков исковой давности

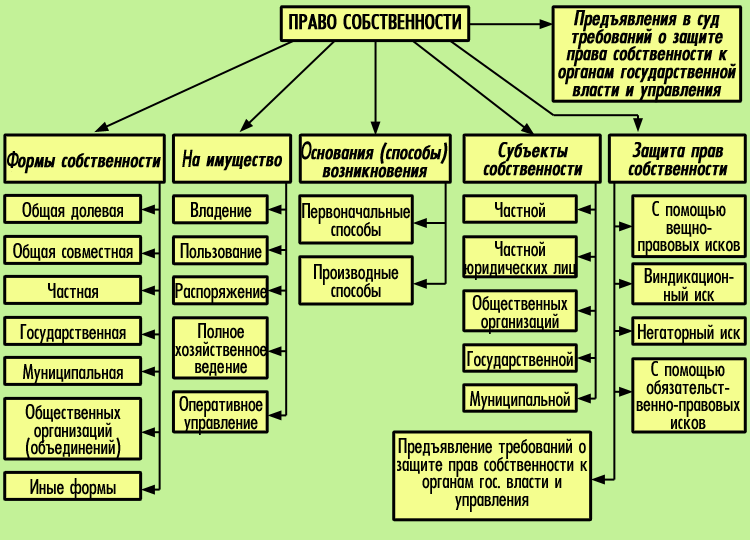

- •6.8. Общие положения о праве собственности

- •Понятие и содержание права собственности

- •Субъекты права собственности

- •Приобретение права собственности

- •Прекращение права собственности

- •6.9. Общая собственность

- •Понятие и содержание общей собственности

- •Долевая собственность

- •Совместная собственность

- •6.10. Общие положения обязательственного права

- •Понятие обязательства

- •Основания возникновения обязательств

- •Стороны обязательств

- •Множественность лиц в обязательствах

- •Перемена лиц в обязательствах

- •6.11. Обеспечение исполнения обязательств

- •Общая характеристика способов обеспечения обязательств

- •Неустойка

- •Удержание

- •Поручительство

- •Банковская гарантия

- •Задаток

- •6.12. Общие положения о договоре

- •Понятие договора

- •Свобода договора

- •Договор присоединения

- •Публичный договор

- •Предварительный договор

- •Договор в пользу третьего лица

- •Заключение договора

- •Изменение и расторжение договора

- •Толкование договора

- •Тема 7. Основы трудового права

- •7.1. Понятие, предмет, метод, источники, принципы и финкции трудового права

- •7.2. Трудовые правоотношения

- •7.3. Коллективные договоры и соглашения

- •7.4. Трудовой договор. Порядок заключения и расторжения

- •7.5. Правовое регулирование существенных условий труда

- •7.6. Трудовая дисциплина

- •7.7. Порядок разрешения трудовых споров

- •Тема 8. Основы семейного права

- •8.1. Общие положения. Отношения, регулируемые семейным законодательством

- •8.2. Правовые вопросы заключения и прекращения брака

- •Условия и порядок заключения брака

- •Недействительность брака

- •Прекращение брака

- •8.3. Права и обязанности супругов

- •Личные неимущественные права и обязанности супругов

- •Имущественные права и обязанности супругов

- •8.4. Правоотношения родителей и детей

- •Основания возникновения правоотношений между родителями и детьми. Установление отцовства (материнства)

- •Права и обязанности родителей

- •Лишение и ограничение родительских прав

- •Личные неимущественные права детей

- •Имущественные права детей

- •Тема 9. Уголовное право

- •9.1. Понятие уголовного права, его предмет и система

- •9.2. Уголовный закон

- •Действие уголовного закона во времени

- •Действие уголовного закона в пространстве

- •9.3. Преступление

- •Объективные признаки состава преступления

- •Субъективные признаки состава преступления

- •Ошибка и ее уголовно-правовое значение

- •Стадии совершения преступления

- •Соучастие в преступлении

- •9.4. Наказание

- •Понятие наказания

- •Цели наказания

Долевая собственность

Долевой считается общая собственность, в которой составляющее ее объект имущество разделено между участниками на конкретные доли. Главный отличительный признак долевой собственности состоит в том, что уже в момент ее возникновения обозначаются доли (части), принадлежащие каждому из сособственников в общем имуществе. Критерии такого обозначения (разделения) устанавливаются соглашением последних либо определяются законом. При невозможности определения долей посредством этих критериев они презюмируются равными (ст. 245 ГК РФ). Презумпция равенства необозначенных в долевой собственности долей является опровержимой; она опровергается доводами, подлежащими доказыванию (например соглашением об изменении долей пропорционально вкладу каждого сособственника в увеличение общей собственности). На практике встречаются случаи, когда составляющее объект долевой собственности имущество либо разделено на доли, индивидуализированные в натуре (находящийся в общей собственности дом разделен на отдельно используемые части), либо не имеет такого разделения (находящееся в общей собственности имущество три дня в неделю используется одним из сособственников, четыре - другим). Эти случаи дают повод для вопроса о распределении рисков случайной гибели или порчи между сособственниками, т.е. для вопроса о том, не означает ли индивидуализация доли в общем имуществе перехода риска гибели соответствующей доли на ее обладателя. На подобный вопрос надлежит дать отрицательный ответ. Индивидуализация доли в натуре или отсутствие таковой ничего не меняет в содержании отношений общей собственности. Гибель выделенной в натуре доли не прекращает прав сособственника на сохранившуюся часть имущества, находящегося в обособленном использовании у других участников общей собственности. При долевой собственности, таким образом, каждому из сособственников принадлежит доля в праве, а не доля в вещи (материальном объекте).

Совместная собственность

Совместная собственность представляет собой разновидность общей собственности, при которой участники обладают долями, не определенными заранее в массе общего имущества. Разделение такого имущества на доли производится лишь при выделе участника или в случае прекращения общей собственности.

Режим совместной собственности распространяется на:

имущество супругов, нажитое в браке;

общую собственность членов крестьянского (фермерского) хозяйства;

собственность лиц, проживающих в приватизированных квартирах.

Соотношение режимов общей долевой и общей совместной собственности устанавливает ст. 244 ГК РФ. Из содержания ее положений вытекает, что если закон предусматривает общую собственность в форме собственности совместной, ее участники могут выбрать для своих отношений режим долевой собственности. Аналогичного выбора не имеют в подобном случае участники долевой собственности. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в совместной собственности, подчиняется следующим правилам: 1) владение и пользование таким имуществом осуществляется участниками сообща по их согласию; 2) сделки по распоряжению этим имуществом, каким бы из участников они не были совершены, предполагаются совершенными по взаимному согласию всех участников; оспорить такую сделку по мотивам отсутствия взаимного согласия остальные участники могут только в том случае, если докажут, что другая сторона знала или не могла не знать об отсутствии всеобщего согласия (ст. 253 ГК РФ). Раздел имущества, находящегося в совместной собственности, а также выдел из него доли осуществляются по тем же правилам, которые действуют для участников долевой собственности (ст. 253 ГК РФ). Выдел доли из совместного имущества может производиться не только по желанию соответствующего участника, но и по инициативе его кредитора, заинтересованного в обращении взыскания на такую долю (ст. 255 ГК РФ).

Возможность обращения взыскания на долю в совместной собственности подвергнута определенным ограничениям:

во-первых, такое взыскание допустимо лишь при условии, что у должника отсутствует иное имущество, пригодное для удовлетворения требований кредитора;

во-вторых, несогласные с перспективой выдела участники могут выкупить долю должника по цене, отвечающей рыночной стоимости доли, и погасить долг из собранной выручки; если же остальные участники отказываются от выкупа доли должника, она подлежит продаже с публичных торгов.