- •Предмет и основные понятия химической кинетики (система; фаза; процессы и их классификация; скорость и факторы, влияющие на скорость гомогенных и гетерогенных реакций).

- •Зависимость скорости химических реакций от концентраций (парциальных давлений) реагирующих веществ. Закон действия масс, константа скорости.

- •3. Влияние температуры на скорость химических реакций: правило Вант-Гоффа, уравнение Аррениуса.

- •Энергия активации, энергетические диаграммы реакций. Влияние катализаторов на скорость реакций.

- •5. Химическое равновесие: кинетическое условие равновесия, факторы, влияющие на его состояние. Смещение равновесия (принцип Ле Шателье).

- •6. Константа химического равновесия (вывод; Кс, Кр, их взаимосвязь).

- •7. Зависимость констант скорости и химического равновесия от температуры. Уравнение изобары химической реакции.

- •8. Предмет, задачи, основные понятия и определения химической термодинамики (системы, параметры, функции).

- •9. Первый закон термодинамики; внутренняя энергия, энтальпия.

- •10. Применение первого закона термодинамики к изохорным и изобарным процессам. Тепловые эффекты химических реакций. Стандартные энтальпии образования веществ.

- •11. Законы термохимии (Гесса, Лавуазье–Лапласа). Расчет энергетических эффектов физико-химических процессов. Уравнение Кирхгофа.

- •12. Второй закон термодинамики. Энтропия (физический смысл; факторы, влияющие на величину энтропии). Изменение энтропии в различных физико-химических процессах.

- •13. Объединенное уравнение первого и второго законов термодинамики. Энергия Гиббса и энергия Гельмгольца.

- •14. Термодинамические критерии (энтальпийный и энтропийный факторы) возможности и направленности физико-химических процессов.

- •15. Термодинамическое условие состояние равновесия. Взаимосвязь свободной энергии Гиббса и константы равновесия. Уравнения изотермы и изобары химической реакции.

- •17. Растворы электролитов. Теория электролитической диссоциации. Кислоты, основания, соли в свете теории электролитической диссоциации.

- •18. Количественные характеристики растворов электролитов: степень и константа диссоциации; классификация электролитов. Степень диссоциации. Сильные и слабые электролиты

- •19. Сильные электролиты: активность ионов, коэффициент активности. Определение концентрации и активности ионов в растворах сильных электролитов.

- •20. Слабые электролиты: смещение равновесия в растворах слабых электролитов; степень и константа диссоциации, закон разбавления Оствальда.

- •21. Ионное произведение воды. Водородный (рН) и гидроксильный (рОн) показатели; их роль в различных физико–химических процессах.

- •22. Реакции обмена и гидролиза в растворах электролитов (ионно-молекулярные уравнения); степень и константа гидролиза.

- •23. Определение рН среды при гидролизе солей: по катиону, по аниону, по катиону и аниону.

- •24. Окислительно-восстановительные реакции: степень окисления; основные окислители и восстановители; способы составления уравнений овр (метод электродного баланса, электронно-ионный метод).

- •25. Электрохимические процессы и системы. Электродный потенциал и механизм его возникновения (двойной электрический слой). Условие протекания электрохимических окислительно-восстановительных реакций.

- •26. Электрод сравнения – водородный электрод. Определение величин стандартных электродных потенциалов. Электрохимический ряд напряжений.

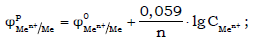

- •27. Электроды 1-го рода (металлические и газовые). Расчет равновесных электродных потенциалов, уравнение Нернста.

- •28. Гальванические элементы: принцип действия, виды, основные характеристики (эдс, а мах, Кр , ∆g).

- •29. Химические и концентрационные гальванические элементы (схемы, уравнения электродных реакций, характеристики).

- •30. Явление поляризации и способы деполяризации в гальванических элементах.

- •31. Элемент Вольта (принцип действия, уравнения электродных реакций, эдс).

- •32. Общие закономерности процессов электролиза; факторы, определяющие характер и скорость электродных реакций.

- •33. Электролиз растворов и расплавов электролитов на инертных и активных электродах.

- •34. Поляризация и перенапряжение при электролизе. Эдс разложения.

- •35. Количественные законы электролиза – законы Фарадея (первый, второй, объединенный). Выход по току.

- •36. Химические источники тока: первичные, периодического действия (аккумуляторы), топливные элементы.

- •37. Применение процессов электролиза в технике (электрометаллургия, гальванотехника, оксидирование, электрорафинирование, хемотроника и др.).

- •38. Коррозия металлов: химическая и электрохимическая (общая характеристика, механизм протекания).

- •39. Электрохимическая коррозия металлов (причины и условия возникновения, механизм).

- •40. Коррозия с водородной и кислородной деполяризацией (условия протекания, способы замедления).

- •41. Электрохимическое и термодинамическое условия протекания коррозии, влияние вторичных продуктов коррозии на ее скорость.

- •42. Химические и электрохимические методы защиты металлов от коррозии (легирование, покрытия, протекторная и катодная защита).

- •43. Основные положения квантовой теории строения атома. Квантовые числа.

- •44. Электронные конфигурации атомов. Принцип Паули, правило Гунда. Принцип Паули: в атоме не может быть двух электронов, у которых все четыре квантовых числа были бы одинаковы.

- •45. Структура многоэлектронных атомов. Принцип наименьшей энергии, правила Клечковского.

- •46. Общие положения теории химической связи (природа, условия образования, параметры). Ковалентная связь: способы образования, свойства.

- •47. Виды химической связи (ионная, металлическая, водородная) и их основные характеристики.

- •48. Металлы и их общая характеристика: химическая связь и структура, физические свойства, способы получения металлов.

- •49. Общие химические свойства металлов: взаимодействие с элементарными и сложными окислителями.

- •50. Элементарные полупроводники (положение в периодической системе элементов, общая характеристика); кремний и германий (нахождение в природе, способы получения, физические и химические свойства).

26. Электрод сравнения – водородный электрод. Определение величин стандартных электродных потенциалов. Электрохимический ряд напряжений.

Водородный электрод

состоит из платиновой пластины,помещенной

в раствор H2SO4,

, в системме T=298°К,к

поверхности электрода подается

газообразный Н2, под p=1

атм. В этих условиях

, в системме T=298°К,к

поверхности электрода подается

газообразный Н2, под p=1

атм. В этих условиях

Электрод выглядит

Pt,H2|H2SO4

или Pt,H2|2

Pt: H2⇆2H

В растворе:2Н⇆2 +2е

На границе раздела фаз:Н2-2е⇆2

Платина выполняет следующие функции:

1)является электронным проводником(первого рода)

2)катализурует процесс атомизации Н2

3)обладает способностью адсорбировать(удерживать)на поверхности молекулы и атомы газов.

Для определения стандартных электродных потенциалов собирается гальваническая цепь из стандартного водородного электрода и исследуемого электрода в стандартных условиях,измеряется величина U°=φ°. Располагая металлы в порядке возрастания их стандартных электродных потенциалов, получают электрохимический ряд металлов – ряд напряжений металлов . Величина φ0 металла указывает на меру восстановительной способности атомов металла и меру окислительной способности ионов металла: чем меньше значение φ0, тем ярче выражены восстановительные свойства (способность окисляться). Чем больше значение φ0, тем ярче выражены окислительные свойства (способность восстанавливаться). Система с меньшим значением потенциала всегда является восстановителем по отношению к системе с большим значением потенциала и условием самопроизвольного протекания окислительно-восстановительных реакций в водных растворах электролитов является неравенство φ (ок-ля) > φ(восст-ля)

27. Электроды 1-го рода (металлические и газовые). Расчет равновесных электродных потенциалов, уравнение Нернста.

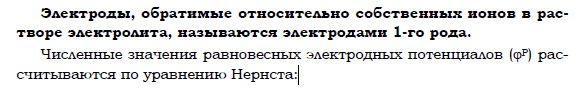

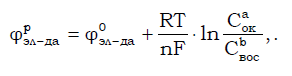

после некоторых преобразований получим формулу для расчета равновесных электродных потенциалов:

В растворе электролитов к электродам первого рода относятся Ме электроды(искл. Составляют Ме расположенные в ряду U от Li до Al)и газовые электроды.Для электродов первого рода возможен на границе раздела фаз(электрод— раствор электролита) возможен обратимый процесс между рабочим веществом электрода и соответственно ионами в растворе

Me⇆ e

e

(Me-ne⇆ )

)

Потенциал, возникающий на металлическом электроде, находящемся в равновесии с собственными ионами в растворе электролита, называется равновесным электродным потенциалом.

28. Гальванические элементы: принцип действия, виды, основные характеристики (эдс, а мах, Кр , ∆g).

Гальванический элемент – электрохимическое устройство, в котором самопроизвольно протекает окислительно-восстановительная реакция; при этом процессы окисления и восстановления пространственно разделены и происходят в двойном электрическом слое у электродов, находящихся в замкнутом контуре.

Анод – электрод с меньшим значением потенциала, на нем идут процессы окисления. Катод – электрод с большим значением потенциала, на нем идут процессы восстановления.

Зависимость величин электродных потенциалов от природы электродов и концентрации потенциалопределяющих ионов обусловливает существование химических и концентрационных гальванических элементов.

Концентрационный гальванический элемент – элемент, у которого оба электрода одинаковой природы в растворах с различной концентрацией ионов.

Химическим называется гальванический элемент, состоящий из двух электродов различной природы.

![]()

где Е0 – стандартная электродвижущая сила (ЭДС) элемента, В.

Возникающая в концентрационных гальванических элементах ЭДС зависит от соотношения концентраций ионов

|

Главным критерием возможности протекания электрохимических процессов в гальваническом элементе является положительный знак ЭДС, т.е. неравенство

E > 0, или φк > φа. |

В результате самопроизвольных процессов система (гальванический элемент) совершает максимально полезную электрическую работу Ам

|

|

где nF – количество прошедшего электричества, Кл; n – число электронов – участников в данной электрохимической реакции.

Эта работа совершается за счет самопроизвольно протекающей реакции, при этом изобарно-изотермический потенциал системы уменьшается, т.е. Ам = – ∆G0 и, следовательно,

|

В то же время в обратимом процессе при Т = const, р = const

|

где КР – константа равновесия.

По известному значению ЭДС можно найти константу равновесия, определяющую глубину самопроизвольно протекающей реакции элемента:

|

|

,

, ,

, .

.

,

,