Vulgarismus

Вульгаризм,

-ы. В

лексической

стилистике:

слово или выражение, обычно свойственное

фамильярной или грубой просторечной,

арготической или жаргонной речи и

использованное в разговорной

речи

(*жрать,

дрыхнуть, стибрить, слямзить, хапать).

В художественных текстах в. часто

используются авторами для создания

речевого портрета персонажей: *Когда

один муж л а е т с я с одной

женой –

это еще куда ни шло (В. Пикуль).

Вульгаризм,

-ы. В

лексической

стилистике:

слово или выражение, обычно свойственное

фамильярной или грубой просторечной,

арготической или жаргонной речи и

использованное в разговорной

речи

(*жрать,

дрыхнуть, стибрить, слямзить, хапать).

В художественных текстах в. часто

используются авторами для создания

речевого портрета персонажей: *Когда

один муж л а е т с я с одной

женой –

это еще куда ни шло (В. Пикуль).

вульгаризмы (от лат. vulgaris — простонародный). Грубое слово или выражение, находящиеся за пределами литературной лексики. Вместо лицо — морда, рожа, рыло, харя; вместо есть — жрать, лопать; вместо умереть — окочуриться, околеть, сдохнуть.

Wiederholung

ПОВТОР, -ы (reduplication). Фигура речи, состоящая в повторении звуков, морфем, слов или синтаксических конструкций в экспрессивных целях.

• См. Звуковой повтор, Лексический повтор, Параллелизм

Повтор,

-ы. Родовое

обозначение для звукового

повтора, лексического повтора,

параллелизма: фигура

[1]

речи, состоящая в повторении звуков,

морфов, словоформ или синтаксических

конструкций.

Повтор,

-ы. Родовое

обозначение для звукового

повтора, лексического повтора,

параллелизма: фигура

[1]

речи, состоящая в повторении звуков,

морфов, словоформ или синтаксических

конструкций.

повтор (повторение, удвоение). Полное или частичное повторение корня, основы или целого слова как способ образования слов, описательных форм, фразеологических единиц. Еле-еле, крепко-накрепко, крест-накрест, мало-помалу, рад-радешенек, честь честъу, рука об руку, плоть от плоти, валить валом, лежмя лежать. Среди сложных слов этого типа различаются:

а) имена прилагательные со значением усиления признака: белый-белый (в значении “очень белый”), слабенький-слабенький (в значении “весьма слабенький”) ;

б) глаголы со значением непрерывности процесса (сидел-сидел в напрасном ожидании), интенсивности действия (просил-просил о помощи), действия, огра-’ ничейного каким-то отрезком времени (постоял-постоял и ушел);

в) наречия с усилительным значением: чуть-чуть, едва-едва;

г) междометия: ай-ай, ой-ой, ха-ха-ха. Повтор грамматический см. способы выражения грамматических значений. Повтор звукоподражательный. Мяу-млу, кис-кис, гав-гав, динъ-динъ-динъ. Повтор лексический (словесный). Повторение слов:

1) для обозначения большого числа предметов, явлений. За теми деревнями леса, леса, леса (М е л ь н и-ков-Печерский);

2) для усиления признака, степени качества или действия. Вот темный, темный сад (Некрасов).

И ближе, ближе все звучал грузинки голос молодой (Л е р м о н т о в);

3) для указания на длительность действия. Зимы ждала, ждала природа (Пушкин). Повтор стилистический. Повторение одних и тех же слов как особый стилистический прием, например для подчеркивания каких-либо деталей в описании, создания экспрессивной окраски. Прекрасный, чистый, учтивый извозчик повез его мимо прекрасных, учтивых, чистых городовых по прекрасной, чистой, помытой мостовой, мимо прекрасных, чистых домов к тому дому на Канаве, в котором жила Marriette (Л. Толстой).

Сюда же относится прием накопления синонимов (языковых или контекстуальных). Радостное, праздничное, лучезарное настроение распирало, и мундир, казалось, становился тесен (Серафимович).

Wortfolge

Порядок

слов. В синтаксической стилистике:

линейная последовательность компонентов

предложения, выражающая актуальное

членение предложения.

Нормы п. с. подчинены, прямо или косвенно,

этой главной его функции. П. с. в русском

языке выполняет также и стилистические

функции. В стилистически нейтральной

литературной речи нормой

является постановка темы

перед

ремой.

В

эмоциональной, взволнованной речи

возможна постановка ремы перед темой.

В результате перестановки темы и ремы

(инверсии)

фразовое ударение, падающее на рему,

сдвигается, это придает предложению

экспрессивный характер: *Хороши

летние вечера! vs

Летние вечера хороши. В

сочетаниях имен существительных с

прилагательными последние обычно

препозитивны. Постпозитивное прилагательное

выделяется в семантико-стилистическом

отношении и подчеркивается интонацией:

*Здесь

вы встретите улыбку единственную, улыбку

- верх искусства (Н. Гоголь).

Словосочетание с постпозиционным

прилагательным может иметь разговорную

окраску (*Мох

седой далеко вокруг нивы, на сотни верст

лежит (М. Пришвин)),

поэтический оттенок (*Тучки

небесные, вечные странники! // Степью

лазурною, степью жемчужною... (М. Лермонтов)),

народнопоэтический колорит (*Вот

нахмурил царь брови черные // И навел на

него очи зоркие (М.

Лермонтов)). В словосочетаниях из двух

существительных зависимая словоформа,

как правило, постпозитивна (*прогулка

при луне, путь к победе).

Если зависимая форма существительного

в Род. п. обозначает внешние признаки

или свойства предмета, то она может

находиться и в препозиции, выступая

всегда в обязательном сочетании с

прилагательным: *[Собакевич]

... показался весьма похожим на средней

величины медведя (Н. Гоголь).

В препозиции зависимое существительное

находится в устойчивых словосочетаниях:

*гвардии

старший лейтенант, одного поля ягоды.

Зависимый

инфинитив

всегда

постпозитивен: *Я

хотел бы жить и умереть в Париже, если

б не было такой земли - Москва

(В. Маяковский).

Препозитивное употребление инфинитива

придает речи разговорную

окраску:

*Куплю,

куплю, только ты плакать-то перестань

(А. Островский).

В научной

и официально-деловом стилях

п. с. не используется в экспрессивной

функции и является стилистическим

недочетом.

П.

с. в стихотворной речи имеет особые

закономерности, связанные с ее

ритмико-интонационной спецификой.

Неудачный п. с. может быть причиной

неуместного комизма и абсурдности

высказывания: Детский

комбинат принимает детей после

капитального ремонта. В большом выборе

имеются украшения для женщин зарубежного

производства.

Порядок

слов. В синтаксической стилистике:

линейная последовательность компонентов

предложения, выражающая актуальное

членение предложения.

Нормы п. с. подчинены, прямо или косвенно,

этой главной его функции. П. с. в русском

языке выполняет также и стилистические

функции. В стилистически нейтральной

литературной речи нормой

является постановка темы

перед

ремой.

В

эмоциональной, взволнованной речи

возможна постановка ремы перед темой.

В результате перестановки темы и ремы

(инверсии)

фразовое ударение, падающее на рему,

сдвигается, это придает предложению

экспрессивный характер: *Хороши

летние вечера! vs

Летние вечера хороши. В

сочетаниях имен существительных с

прилагательными последние обычно

препозитивны. Постпозитивное прилагательное

выделяется в семантико-стилистическом

отношении и подчеркивается интонацией:

*Здесь

вы встретите улыбку единственную, улыбку

- верх искусства (Н. Гоголь).

Словосочетание с постпозиционным

прилагательным может иметь разговорную

окраску (*Мох

седой далеко вокруг нивы, на сотни верст

лежит (М. Пришвин)),

поэтический оттенок (*Тучки

небесные, вечные странники! // Степью

лазурною, степью жемчужною... (М. Лермонтов)),

народнопоэтический колорит (*Вот

нахмурил царь брови черные // И навел на

него очи зоркие (М.

Лермонтов)). В словосочетаниях из двух

существительных зависимая словоформа,

как правило, постпозитивна (*прогулка

при луне, путь к победе).

Если зависимая форма существительного

в Род. п. обозначает внешние признаки

или свойства предмета, то она может

находиться и в препозиции, выступая

всегда в обязательном сочетании с

прилагательным: *[Собакевич]

... показался весьма похожим на средней

величины медведя (Н. Гоголь).

В препозиции зависимое существительное

находится в устойчивых словосочетаниях:

*гвардии

старший лейтенант, одного поля ягоды.

Зависимый

инфинитив

всегда

постпозитивен: *Я

хотел бы жить и умереть в Париже, если

б не было такой земли - Москва

(В. Маяковский).

Препозитивное употребление инфинитива

придает речи разговорную

окраску:

*Куплю,

куплю, только ты плакать-то перестань

(А. Островский).

В научной

и официально-деловом стилях

п. с. не используется в экспрессивной

функции и является стилистическим

недочетом.

П.

с. в стихотворной речи имеет особые

закономерности, связанные с ее

ритмико-интонационной спецификой.

Неудачный п. с. может быть причиной

неуместного комизма и абсурдности

высказывания: Детский

комбинат принимает детей после

капитального ремонта. В большом выборе

имеются украшения для женщин зарубежного

производства.

порядок слов в предложении. Взаимное расположение членов предложения, имеющее синтаксическое, смысловое и стилистическое значение. Первое выражается в том, что с местом, занимаемым членом предложения, может быть связана его синтаксическая функция. Так, в предложении Солнечный день прилагательное солнечный выступает в функции определения при слове день — главном члене номинативного предложения; при другом порядке слов (День солнечный) то же прилагательное играет роль сказуемого в двусоставном предложении. В предложениях типа Мать любит дочь с омонимичными формами именительного и винительного падежей синтаксическая роль обоих существительных определяется их местом в предложении: при прямом порядке слов (см. ниже) на первом месте стоит подлежащее, на втором — прямое дополнение. В предложении Вольной брат вернулся прилагательное больной занимает позицию согласованного определения, а в предложении Брат вернулся больной — позицию именной части составного сказуемого. В предложениях тождества типа Москва — столица СССР на первом месте находится подлежащее, на втором — сказуемое; при другом порядке слов (Столица СССР —Москва) прежнее сказуемое становится подлежащим, а прежнее подлежащее — сказуемым.

Грамматико-семантическое значение порядка слов находит свое выражение, например, в сочетаниях количественного числительного с именем существительным. В предложении На собрании присутствовало пятьдесят человек препозитивное количественное числительное указывает на точное число лиц; в предложении На заседании присутствовало человек пятьдесят постпозитивное числительное указывает на приблизительное количество лиц (с перестановкой слов создается так называемая категория приблизительности).

Стилистическая функция порядка слов выражается в том, что член предложения, оказавшийся на необычном для него месте, получает добавочную смысловую и экспрессивную нагрузку [см. инверсия). Порядок слов прямой. Наиболее обычное для данного типа предложений (повествовательных вопросительных, побудительных) расположение соотносительных членов предложения.

1. В повествовательных предложениях подлежащее обычно предшествует сказуемому. Герасим сидел на тумбочке (Т у р-г е н е в). Ни один из них не хотел нанести первый удар (Куприн). Ставится после сказуемого;

а) подлежащее, обозначающее отрезок времени или явление природы, если сказуемое-глагол имеет значение бытия, становления, протекания действия. Прошло два дня (Гончаров). Пришла весна (Л. Толстой). Была грустная августовская ночь (Ч е х о в);

б) подлежащее в авторских ремарках, включаемых в драматические произведения. Уходят все, кроме Ани и Дуняши (Чехов);

в) подлежащее в авторских словах, стоящих после прямой речи или в середине ее. “Прошу вас ближе к делу”,— сказал председатель громко и внятно (Горький). “Лодка есть,— отвечал он глухим и разбитым аолрсом,— да больно плохо” (Т у р г е н е в);

г) подлежащее в предложениях из текстов описательного характера. Поет море, гудит город, ярко сверкает солнце, творя сказки (Горький). В вопросительных предложениях сказуемое часто ставится перед подлежащим. Понятен вам мой ужас? (Горький). В побудительных предложениях местоимения-подлежащие, предшествующие глаголу-сказуемому, усиливают категоричность высказывания; следуя за подлежащим, они смягчают тон приказания. Ты сходи, проверь документы (Кетлинская). Не пой,красавица, при мне ты песен Грузии печальной (Пушкин).

2. Дополнение обычно стоит после управляющего слова. Сбросив шинель, он взял из-под воза ломик, позвал парней (Бабаевский). Оленин ждал решения своей участи (Л. Толстой). В безличных предложениях дополнение со значением лица, подвергающегося действию или испытывающего состояние, обычно препозитивно. Меня влекло на Волгу, к музыке трудовой жизни (Горький). У всех накипело (А. Н. Т о л с т о й).

При наличии нескольких дополнений дополнение, выраженное дательным падежом лица, обычно предшествует дополнению, выраженному винительным падежом объекта. Мать партизана гостеприимно открыла бойцам дверь своей хаты (Казакевич).

3. Согласованное определение обычно предшествует определяемому существительному. Старый инвалид, сидя на столе, нашивал синюю заплату на локоть зеленого мундира (Пушкин). При наличии нескольких неоднородных определений, выраженных качественными и относительными прилагательными, ближе к определяемому существительному ставится определение, выраженное относительным прилагательным, как обозначающее более существенный или постоянный признак. Яркое зимнее солнце заглянуло в наши окна (А. к с а к о ^.Снежные сугробы подернулись тонкой ледяной корой (Ч е-х о в). Если определения выражены одними качественными или одними относительными прилагательными, то ближе к определяемому слову ставится определение, указывающее на более устойчивый, более общий признак. Легкий сдержанный шепот разбудил меня (Т у р г е н е в). Громкий хохот оглашал снежные окрестные поля (Аксаков). Когда последний медный звук замер, дикая музыка труда уже звучала тише (Горький). При сочетании согласованных и несогласованных определений первые обычно предшествуют вторым. Незнакомка была в умело сшитом темном, хорошей шерсти костюме (Б. Полевой). Несогласованное определение обычно ставится после определяемого существительного. Горе разлуки раздирало их сердца (Фадеев). Началась самая бешеная скачка вперегонку (Мамин-Сибиряк). Что ни лошадь серой масти — сердце дрогнет и замрет (Твардовский). Особый характер носят устойчивые обороты с препозитивным несогласованным определением; часовых дел мастер, добрейшей души человек, гвардии старший лейтенант и т. п.

4. Обстоятельства образа действия, выраженные наречиями на -о, -е, а также обстоятельства меры и степени обычно предшествуют глаголу-сказуемому. Одна из волн игриво вскатывается на берег и, вызывающе шумя, полает к голове Рагима (Горький). Приезд его сильно не понравился Савельичу (Пушкин). Инсаров казался очень грозным (Тургенев). Обстоятельства с этими же значениями, выраженные другими формами, обычно постпозитивны. Лошади шли шагом (Ш о л о-х о в). Сердце бьется сильнее (Лермонто в).Мар-финъка смеялась до слез (Гончаров). Глаза ее блестели тихим блеском (Л. Толстой).

Обстоятельства времени и места обычно предшествуют глаголу-сказуемому, причем часто стоят в начале предложения, будучи связанными со всем предложением. У него никогда не было копейки за душой (Катаев). У подъезда стояли широкие розвальни (Чехов). По вечерам над ресторанами горячий воздух дик и глух (Б л о к).

Обстоятельства причины и цели могут быть и препозитивными и постпозитивными. По случаю волнения на море пароход пришел поздно (Ч е х о в). Вернувшись вчера, я рассыпал овес спьяна е грязь (Гайдар). Из-за удовольствия меня держат (Чехов). Санитарный поезд отправляется в Омск на годовой ремонт (Панова).

Обстоятельства условия и уступ-к и более или менее свободно размещаются в предложении. При наличии характера школа хорошо воспитывает (Горький). Фоме Фомичу приказали явиться, угрожая силою в случае отказа (Достоевский). Вопреки моему желанию они познакомились (Г а р ш и н). Нежданов сознавал себя одиноким, несмотря на преданность друзей (Тургенев).

Порядок слов обратный. Расположение соотносительных членов предложения с нарушением обычного их порядка. Обратный порядок характерен для речи разговорной и для языка художественной литературы, где он выполняет функцию инверсии. Однако не всякий обратный порядок является инверсией, а только такой, который преследует стилистические задачи, усиливает выразительность речи. В предложениях: В углу стоит книжный шкаф; Завтра будет проведена контрольная работа — подлежащие постпозитивны, а сказуемые препозитивны, т. е. обычное размещение главных членов относительно друг друга в них отсутствует, но инверсии нет, так как подобное расположение членов предложения вполне отвечает принятым нормам (см. выше взаимное расположение подлежащего и сказуемого). См. также актуальное членение предложения.

Wortspiel

Каламбур, -ы. В лексической и синтаксической стилистике: семантическая фигура речи [2], построенная на использовании в одном контексте двух значений одного и того же слова или двух сходно звучащих слов (включая их трансформации) с целью создания комического эффекта или в качестве рифмы (каламбурная рифма). * поколочу - по калачу.

Область рифм - моя стихия,

И легко пишу стихи я;

Без раздумья, без отсрочки

Я бегу к строке от строчки;

Даже к финским скалам бурым

Обращаюсь с каламбуром.

(Д. Минаев)

каламбур (франц. calembour — игра слов), фигура речи, состоящая в юмористическом использовании многозначности слова или звукового сходства различных слов. Шел дождь и два студента. Защитник вольности и прав е сем случае совсем не прав (Пушкин).

Каламбур. Фигура речи, построенная на исполь-в одном контексте двух значений одного и того же слова JH двух сходно звучащих слов (включая их трансформации) с целью создания комического эффекта или в качестве рифмы (каламбурная

• ДУРЯК< совершенствуясь, становится круглым. Не бойтесь этой фанаты, она совершенно ручная. Дама непреклонного возраста. Жил дебил Иван Царевич (из "Литературной газеты"). Сегодня вокруг Коли Зея ходила рота Зеев (И.Андроников). Аграфена у графина Соблазнила угро-финна. Чем заполнен был графин. Не запомнил угро-финн (Я.Хелемский)

Zeugma

Зевгма

[1], -ы.

В

синтаксической стилистике:

семантическая

фигура речи [2],

разновидность эллиптической

конструкции,

последовательность одинаково

организованных высказываний, где общий

для всех член предложения употребляется

только один раз - в начале, в середине и

в конце высказывания. Соответственно

различают протозевгму

(*Один

ведерком черпает, другой - шапкой, третий

- горстями);

мезозевгму

(*Один

- ведерком, другой шапкой черпает, третий

- горстями);

гипозевгму

(*Один

- ведерком, другой - шапкой, третий

горстями черпает; Дедка - за репку, бабка

- за дедку, внучка - за бабку ...

тянут-потянут... (Сказка)).

Зевгма

[1], -ы.

В

синтаксической стилистике:

семантическая

фигура речи [2],

разновидность эллиптической

конструкции,

последовательность одинаково

организованных высказываний, где общий

для всех член предложения употребляется

только один раз - в начале, в середине и

в конце высказывания. Соответственно

различают протозевгму

(*Один

ведерком черпает, другой - шапкой, третий

- горстями);

мезозевгму

(*Один

- ведерком, другой шапкой черпает, третий

- горстями);

гипозевгму

(*Один

- ведерком, другой - шапкой, третий

горстями черпает; Дедка - за репку, бабка

- за дедку, внучка - за бабку ...

тянут-потянут... (Сказка)).

Зевгма [2], -ы. В лексической и синтаксической стилистике: стилистический прием, фигура [2] речи, при которой наблюдается нарушение семантической однородности или семантического согласования в цепочке однородных членов предложения или целых предложений, создающее юмористический эффект, или эффект обманутого ожидания. *Она принуждена была встать со своего ложа в негодовании и папильотках (Ф.М. Достоевский). Он имел два вставных зуба и доброе сердце (О’Генри). Пить чай с женой, лимоном и удовольствием.

ЗЕВГМА 1, -ы (zeugma). Последовательность одинаково Чтиизованных высказываний, где общий для всех член предложения УОотребляется только один раз.

' * Один взял лопату, другой заступ, третий грабли - •* зевгаатический (конструкция)

Щ "...хрестоматийный пример использования зевгмы для однонаправленной концентрации физических усилий:

Дедка - за репку, бабка - за дедку, внучка - за бабку... тянут-потянут..." [Хазагеров, Ширина 1994, 91-92].

ЗЕВГМА 2,- ы (zeugma). Стилистическая фигура. Нарушение семантической однородности или семантического согласования в цепочке однородных членов предложения или целых предложений, создающее эффект обманутого ожидания.

• Он имел два вставных зуба и доброе сердце (О'Генри). Требование было до того настойчивое, что она принуждена была встать со своего ложа в негодовании и в папильотках (Ф.М.Достоевский). Любовью, грязью иль колесами/Она раздавлена — все больно (А.Блок). Пить чай с женой, с лимоном и с удовольствием.

d> зевгматический (конструкция, параллелизм, цепочка, эффект) О "Более или менее искусно создаваемая контекстом принадлежность ядерного слова к двум разным изотопиям необходимое условие построения зевгмы" [Береговская 1985, 62].

В зевгме... Зевгму образуют... Зевгма нарушает...

Zitat

Цитата,

-ы. Дословно

воспроизводимое и сопровождаемое

отсылкой чужое высказывание внутри

другого текста.

*Я

завидую Вашей жизни в органической

связи с целым учреждением. Помните

Шиллера: An

das

Ganze

schliesse

dich

ein-

(Присоединяйся к целому -

О.Л..)!

тут каждый день деятельной любви к людям

приносит отраду и пользу (А. Кони).

Есть,

по глубокому слову, кажется Занда, des

hommes

forts

- люди сильные, и des

hommes

grands

- люди великие (Ап. Григорьев).

Почти

никого нет в живых из тех, которым

читались в свое время мои

стихотворения...Заглядывая в книги, я

припоминаю стихи Гете: Ihr

naht

euch

wieder,

schwankende

Gestalten

(Вы снова здесь, изменчивые тени - О.Л..)

(И. Аксаков).

Цитата,

-ы. Дословно

воспроизводимое и сопровождаемое

отсылкой чужое высказывание внутри

другого текста.

*Я

завидую Вашей жизни в органической

связи с целым учреждением. Помните

Шиллера: An

das

Ganze

schliesse

dich

ein-

(Присоединяйся к целому -

О.Л..)!

тут каждый день деятельной любви к людям

приносит отраду и пользу (А. Кони).

Есть,

по глубокому слову, кажется Занда, des

hommes

forts

- люди сильные, и des

hommes

grands

- люди великие (Ап. Григорьев).

Почти

никого нет в живых из тех, которым

читались в свое время мои

стихотворения...Заглядывая в книги, я

припоминаю стихи Гете: Ihr

naht

euch

wieder,

schwankende

Gestalten

(Вы снова здесь, изменчивые тени - О.Л..)

(И. Аксаков).

цитата (лат. citatum из citare — призывать, называть). Дословная выдержка из какого-либо текста или в точности приводимые чьи-либо слова.

ЦИТАТА, -ы (quotation). Дословно воспроизводимое и сопровождаемое отсылкой чужое высказьшание внутри другого текста.

?^цитатный (заголовок, речь, текст), цитирование, цитация, цитатность, квазицитата ^трансформированная цитата), квазицитатный (заголовок)

Ш "Цитата <...> возможна только при опоре на текст-источник, поскольку ее функция в тексте состоит в том, чтобы сопрягать два текста... В зависимости от текстового окружения одно и то же высказьшание в одном случае будет оцениваться как фразеологизм или крылатое выражение, а в другом как цитата" [Джанджакова 1990, 30-31]. "...если читателю цитата неизвестна, никакого диалога с автором не возникает. Он не видит "текста в тексте", а иной раз может испытывать недоумение и даже раздражение; возникает минус -эффект коммуникации" [Земская 1996, 159].

Zwillingsformel

Слова-близнецы.

В

лексической

стилистике:

сложные слова и фразеологические

единицы, образованные посредством

повтора, ассонанса или аллитерации.

*Авось

да небось.

Слова-близнецы.

В

лексической

стилистике:

сложные слова и фразеологические

единицы, образованные посредством

повтора, ассонанса или аллитерации.

*Авось

да небось.

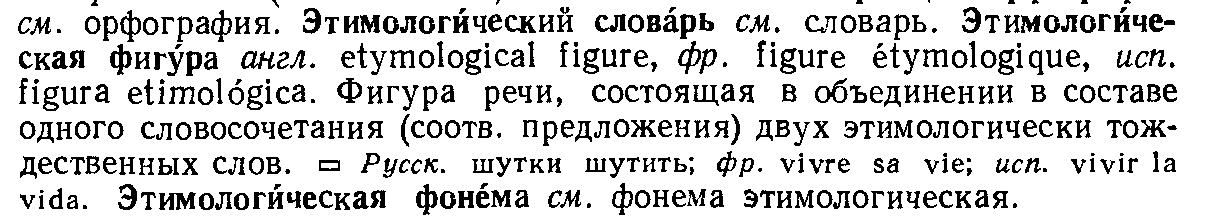

Figura

etymologica

2. abstrahierte Rede

a) Perspektive – original

b) Wortlaut – nicht original

c) Modus – original

Abstraktion vom konkreten Wortlaut, muss aber zur Diktion der Original-Aussage

passen; für Überschriften, nicht innerhalb von Texten

zB Richard von Weizsäcker: Machtversessener Parteistaat – unfähig zur

politischen Führung

abstrahierte Rede”. Sie ist also mitnichten ein Hinweis auf die Autorenschaft des dann folgenden Textes, sondern nur auf den Ursprung der Aussage. Genau genommen.

Amtssprachstil

Sprachstil in Behördentexten mit Merkmalen der Formelhaftigkeit (Nominalisierungen), Subjektformen (Passiv) und Archaisierung.

Anschaulichkeit

Informationsvermittlung mit häufigem Rückgriff auf konkrete und bildhafte Ausdrucksweisen.

Aufzählung

Aufeinanderreihung von gleichartigen Satzgliedern oder Sätzen. Mittel der Intensivierung, Verlebendigung, vermittelt der Gesamteindruck des Ganzen (manchmal aber auch der Überfrachtung).

Ausdruckswert

Art und Summe aller wirksamen Sprachelemente eines Textes, Stilcharakterisierung nach einem Gesamteindruck.

Ausklammerung

Ausschluss aus einer syntaktischen Klammerung.

Autorensprache

Rede und Stil des Autors (Erzählers) im Gegensatz zur Personensprache.

Bildhaftigkeit

Unter den Mitteln des bildhaften Ausdrucks verstehen wir in erster Linie

die richtige Wortwahl aus thematischen und synonymischen Reihen, die

passende funktionale Verwendung dieser oder jener lexikalischen Schicht, das

geschickte Verwendung von Wörtern verschiedener Stilfärbung

(funktionale und semantisch-expressive Stilfärbung) u. a. m. Bildhaft

sprechen – das heißt: mit starker Anschauungskraft. Bildhaft und

anschaulich sind also Synonyme .

Bildhaftigkeit äußert sich in jeder anschaulich-sinnfälligen Darstellung

eines Gegenstandes oder einer Erscheinung auf beliebigem sprachlichem

Wege. Sowinski nennt Mittel des bildhaften Ausdrucks als unmittelbare

(direkte) Bildern, „ wo ein Autor Sichtbares aus der Realität,

Erinnerung, Vorstellung ohne übertragbare Ausdrücke sprachlich

anschaulich verdeutlicht.

Bildlichkeit

Mittel des bildlichen Ausdrucks sind Vergleiche und Tropus. In diesem

Fall verstehen wir unter „Bild“ das Ergebnis eines Zusammentreffens

zweier Begriffe aus verschiedenen Begriffssphären. Zwei Wörter aus

verschiedenen Begriffsbezirken werden entweder vergleichend

nebeneinandergerückt oder – unter bestimmten Voraussetzungen- eines

durch anderes ersetzt; auf dieser Weise wird etwas Neues ausgedrückt.

Sowinski nennt Mittel des bildlichen Ausdrucks nicht anders als

mittelbare ( indirekte) Bilder. Laut Sowinski, unter mittelbaren

(indirekten) Bildern seien hier solche verstanden, die in der Form

semantischen Figuren bzw. Tropen einen anderen Sinn ausdrücken, der

durch das gewählte Bild ganz oder teilweise assoziiert oder symbolisiert

wird.

Blankdialog

1. Bei der direkten Rede kommt der Urheber selbst zu Wort. Direkte

Rede äußert sich im Monolog oder Dialog. Sie wird durch einleitende

Verben (sagen, fragen usw.) eingeleitet.

Die uneingeleitete Rede in einem Dialog heißt Blankdialog.

Unausgesprochene Worte, Gedanken, Gefühle werden zu der

direkten Rede durch die Verben: denken, träumen, sich überlegen usw.

eingeleitet.

Doppelsinn

Eine Stilfigur, die sich auf der Mehrdeutigkeit und der Homonymie gründet. Man assoziiert gewöhnlich die bloße Nennung eines isolierten Wortes oder der phraseologischen Einheit mir der denotativen Grundbedeutung. Der Hörer/Leser versteht aus dem Kontext, welche von allen potentialen Bedeutungen eines mehrdeutigen Wortes oder einer Redewendung im konkreten Fall Gültigkeit hat. Manchmal gibt es eine absichtliche falsche Auslegung der Polysemie und Homonymie im Kontext.

episches Präteritum

Verwendung des Präteritums nicht als Tempus der Vergangenheitsdarstellung, sondern als Basistempus der epischen Fiktion.

Das Orientierungszentrum im

(a) historischen Präteritum verbleibt in der Gegenwart und das dargestellte Geschehen wird aus zeitlicher Distanz vermittelt; das Orientierungszentrum wird im

(b) epischen Präteritum distanzlos an den Zeitpunkt des dargestellten Geschehens versetzt, sodaß sich die Präteritumsformen nunmehr in eigentlich kontextwidriger Weise auch mit Zeitadverbien der Gegenwart und sogar der Zukunft verbinden lassen.

(Umstritten ist, ob diese Besonderheit des Epischen Präteritums für alle epische Fiktion bzw. nur für epische Fiktion bzw. nur für bestimmte Typen epischer Fiktion wie die ,Personale Erzählsituation’ zutrifft.)

(a) Am folgenden Tag mußte Dr. Meier den Rückflug in seine Heimatstadt Berlin antreten.

(b) Morgen ging sein Flugzeug nach Hause.

Ich-Form

Literarische Darstellungsform mit einem von sich selbst in der 1. Person Singular sprechenden, aber nicht mit der Person des Autors identischen Ich.

In der Epik ist dieses Ich eine am dargestellten Geschehen beteiligte fiktive Figur, entweder die Hauptperson oder ein die Haupthandlung beobachtender Chronist, aber nicht das von der fiktiven Welt getrennte sog. Erzähler-Ich, das als Personifizierung des auktorialen Erzählers der Er-Form zugehört.

Die ästhetische Wirkung der epischen Ich-Form beruht auf der Begrenzung der Erlebens- und Darstellungsperspektive auf den in das Geschehen eingebundenen Ich-Erzähler. Sie ermöglicht eine künstlerisch abgerundete Komposition und erlaubt auch die Darstellung des Unglaublichen, das der Ich-Erzähler als selbsterlebt vorträgt.