- •1. Общественное производство и его факторы.Фазы общественного производства.Основные проблемы экономики.

- •2.Политическая экономия в экономике: различия предмета и методологии.

- •3. Экономическая система: Понятие и хар-ка.

- •12. Классическая политэкономия об условиях и причинах возникновения рынка. Морально-этическое обоснование рынка в концепции «невидимой руки» а. Смита.

- •32.Аграрные отношения и аграрные реформы.

- •Капитал как фактор производства (22)

- •Кругооборот и оборот капитала. Амортизация и износ.(23)

- •Теоретические концепции прибыли как факторного производства.(24)

- •Вопрос 25

- •1)Марксистская концепция прибыли как превращенная форма прибавочной стоимости. Образование средней прибыли и цены производства.

- •2)Образование средней нормы прибыли. Цена производства.

- •Вопрос 27

- •1)Фиктивный капитал и его взаимодействие с реальным сектором экономики

- •2) Акционерный капитал.

- •3) Виды акций

- •Вопрос 28

- •Вопрос 29

- •Вопрос 30

- •31. Понятие и виды рентных доходов. Абсолютная рента и цена земли.

- •32. Аграрные отношения и аграрные реформы.

- •33.Понятие и типы воспоизводства.

- •Вопрос 34.

- •Вопрос 35.

- •Способы измерения внп (ввп)

- •1. По добавленной стоимости (производственный метод)

- •2. По расходам (метод конечного использования)

- •3. По доходам (распределительный метод)

- •Вопрос 36

- •Вопрос 37

- •Расширенное воспроизводство.

- •Вопрос 38 Модель общего экономического равновесия л. Вальраса

- •Вопрос 39 Межотраслевой баланс Леонтьева

- •44. Теории циклического развития.

- •2.1 Циклы Китчина

- •2.2 Циклы Жюгляра

- •2.3 Циклы Кузнеца

- •45. Структурные кризисы

- •Вопрос 46

- •Вопрос 47

- •2 Теории безработицы

- •2.1 Классическая теория занятости

- •2.2 Неоклассическая концепция безработицы

- •2.3 Кейнскианская теория занятости

- •2.4 Неокейнскианская теория

- •Вопрос 48

- •II. Кривая филлипса и проблема взаимосвязи инфляции и безработицы

- •2.1 Понятие кривой Филлипса

- •Вопрос 52

- •Вопрос 53

- •Вопрос 54

- •Вопрос 64. Экономическая интеграция: формы и тенденции развития.

- •Вопрос 65. Международная валютная система: этапы становления закономерности развития.

- •Вопрос 66. Валютный курс и его разновидности.

велик риск заплатить кредитному учреждению гораздо большую сумму за пользование кредитом, чем кажется на первый взгляд — зачастую банки в России маскируют реальную процентную ставку.

ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЕ ИНСТИТУТЫ

государственные и частные, коммерческие организации, уполномоченные осуществлять финансовые операций по кредитованию, депонированию вкладов, ведению расчетных счетов, купле и продаже валюты и ценных бумаг, оказанию финансовых услуг и др. Основными финансово-кредитными институтами являются банки, но в их число входят и финансовые компании, инвестиционные фонды, сберегательные кассы, пенсионные фонды, взаимные фонды, страховые компании.

Банк (от итал. banco — скамья, лавка, стол, на которых менялы раскладывали монеты) — финансово-кредитное учреждение, производящее разнообразные виды операций с деньгами и ценными бумагами и оказывающее финансовые услуги правительству, юридическим и физическим лицам.

Различают:

центральные банки, осуществляющие государственное регулирование банковской сферы и денежную эмиссию.

коммерческие банки, осуществляющие предпринимательскую банковскую деятельность;

универсальные банки, осуществляют все основные виды банковских операций;

инвестиционные банки, специализируются на инвестициях, чаще всего в ценные бумаги;

сберегательные банки, специализируются на привлечении средств населения;

Центральный банк — главный регулирующий орган кредитной системы страны или группы (союза) стран.

Центральные банки выполняют следующие базовые функции:

законодательно закрепленную эмиссионную монополию в отношении банкнот;

являются "банком банков", осуществляя надзор за деятельностью банков;

являются банком правительства;

проводят денежно-кредитное регулирование.

Комме́рческий банк — негосударственное кредитное учреждение, осуществляющее универсальные банковские операции для юридических и физических лиц (расчётные, платёжные операции, привлечение вкладов, предоставление ссуд, а также операции на рынке ценных бумаг и посреднические операции)

К банковским услугам относятся:

кредитование юридических и физических лиц;

операции по вкладам;

валютные операции (только уполномоченные банки);

операции с драгоценными металлами;

выход на фондовый рынок и Forex;

ведение расчётных счётов хозяйствующих экономических субъектов;

обмен испорченных денежных (рваные, обожжённые, постиранные купюры) знаков на неиспорченные;

ипотека;

автокредитование;

Вопрос 30

Д. Рикардо: рента - социально-экономическая категория, существование которой связано с возникновением частной собственности на землю и действием закона стоимости. Механизм образования ренты:

1. Стоимость с/х продуктов определяется затратами труда на их производство при наиболее неблагоприятных условиях.

2. Фермеры, использующие худшую землю, получают лишь среднюю прибыль на вложенный капитал, земельной ренты на этих участках не возникает.

3. Фермеры, использующие лучшую землю, получают доход выше средней прибыли за счёт меньших издержек производства.

Средняя прибыль составляет доход фермера, избыток над ней - доход собственника земли.

Марксистская теория земельной ренты. Рента как доход собственника земли предполагает наличие определенных условий для своего образования:

1) частная собственность на землю со стороны определенного класса в обществе (землевладельцы), обуславливающая отделение непосредственного производителя от земли.

2) особые монопольные условия, действующие наиболее благоприятно для отдельных земельных собственников по сравнению с другими.

Поскольку рента представляет собой вид дохода, её получение связано с существующей системой отношений распределения между субъектами с/х производства. 2 способа возникновения таких отношений при капитализме: 1 способ: «американский путь развития с/х»; 2 способ: «прусский путь развития с/х» (взаимодействуют земледельцы, фермеры и наёмные с/х рабочие).

Дифференциальная рента 1-го рода: доход, который получают земельные собственники в силу обладания участками лучшего качества по сравнению с остальными: более плодородными или более удобно расположенными по отношению к потребителю продукции. Дифференциальная рента 2-го рода: связана с дополнительными капиталовложениями в с/х, благодаря которым искусственно улучшаются качества земельного участка - плодородие почвы. В результате образуется сверхприбыль, которая остается в руках капиталиста-арендатора до момента пересмотра договора об аренде земли. По истечении срока аренды землевладелец, как правило, взимает плату за пользование землей с целью удержания этой сверхприбыли, которая и составит в структуре дохода земельного собственника дифференциальную ренту 2-го рода.

В этой связи представляет интерес закон убывающего плодородия почвы («закон I отдачи» применительно к производительности земли как фактору производства). По К.Р. Макконеллу и С. Брю: закон утверждает, что, «начиная с определённого момента, последовательное присоединение единиц переменного ресурса (например, труда) к неизменному, фиксируемому ресурсу (например, капиталу или земле) даёт уменьшающийся добавочный или предельный продукт в расчёте на каждую последующую единицу переменного ресурса». Применительно к с/х производству это означает, что каждое дополнительное вложение капитала в обработку одного и того же участка земли обеспечивает меньшие прирост урожая, чем предыдущее. Д. Рикардо связывал с действием этого закона само существование дифференциальной ренты. К. Маркс, напротив, доказывал несостоятельность такого подхода, показывая, что производительность добавочных вложений капитала может расти, вложения могут концентрироваться на лучших земельных участках, и цены на продукцию будут уменьшаться.

Открытие механизма образования источника платы за землю независимо от её природных свойств в рамках трудовой теории стоимости принадлежит Марксу, который назвал этот вид дохода землевладельца абсолютной рентой (т.к. его получают все земельные собственники без исключения). Причина: монополия частной собственности на землю.

Условие образования: связано с более низким органическим строением капитала в с/х по сравнению с промышленностью вследствие относительной технической отсталости с/х.

31. Понятие и виды рентных доходов. Абсолютная рента и цена земли.

Рента- вид дохода, регулярно получаемого с капитала, земли, имущества и не связанного с предпринимательской деятельностью.

– регулярный доход, полученный лицом в ходе пользования имущества, земли, капитала в аренду без дополнительных затрат.

(Отношения по поводу ценообразования и распределения доходов от использования земли, ее ископаемых ресурсов и недвижимости называются рентными. В узком смысле под экономической рентой подразумевается цена земли, уплачиваемая арендатором ее собственнику за возможность производительного использования и получения прибыли. Рента является частью этой прибыли и уплачивается путем ее распределения в пользу собственника земли. Собственность на землю с ее естественными ресурсами и недвижимостью в виде построенных сооружений дает основание для получения чистой, т. е. абсолютной ренты, а также доходов в виде арендной платы. Порою, рента включает в себя арендную плату, если земельный участок арендуется для хозяйственного использования с построенными на ней сооружениями. Арендная плата выступает самостоятельной формой платежа, при которой используется лишь недвижимость, т. е. сооружения, здания и т. п.)

Виды ренты

Пожизненная рента — это правоотношения сторон, при которых одна сторона (рентополучатель) платно или бесплатно передаёт другой стороне (рентоплательщику) своё имущество в обмен на получение ренты, а именно гарантированного рассроченного дохода в денежной сумме либо предоставления платежей в натуральной форме или в виде ухода, работы, услуг, оплаты ритуальных услуг.

Мёртвая рента — арендная плата, которая выплачивается за неиспользуемую собственность.

Земельная рента — цена, уплачиваемая за использование ограниченного количества земли и других природных ресурсов.

Финансовая рента — ряд последовательных фиксированных платежей, производимых через равные промежутки времени.

Природная рента — добавочный доход, получаемый сверх определенной прибыли на затраченные труд и капитал.

дифференциальный рентный доход – дополнительный (сверхнормативный) доход, образующийся на землях относительно лучшего качества и местоположения;

абсолютный рентный доход – минимальный доход, устанавливаемый в едином размере на 1 гектар сельскохозяйственных угодий, независимо от их качества и местоположения для всех субъектов РФ;

расчетный рентный доход – сумма дифференциального и абсолютного рентных доходов;

(монопольная рента – эта особая форма земляной ренты, которая появляется при монопольных ценах на исключительно редкие и невоспроизводимые в других местах земледельческие продукты и полезные ископаемые.)

Абсолютная рента- вид земельной ренты, получаемой землевладельцами независимо от плодородия и местоположения земель исключительно как вознаграждение, реализующееся в присвоении прав собственности на землю. Источником абсолютной ренты является прибавочный труд наемных сельскохозяйственных работников. В случае, если в участок земли был вложен капитал, то размер арендной платы увеличивается на величину ссудного процента.

Теория земельной ренты Д. Рикардо.

С именем Д. Рикардо связывают создание теории ренты. Природа, доказывает Рикардо, в создании ренты не участвует и не определяет уровень цен. Источником ренты является не плодородие земли, а труд работников, занятых в сельском хозяйстве.

В условиях существования частной собственности на землю земля становится не только объектом аренды, но также объектом купли-продажи то есть товаром.В отличие от цены обычного товара, являющейся денежным выражением его стоимости, Ц. з. представляет собой иррациональное (не соответствующее содержанию) выражение. Фактически Ц. з. становится превращенной формой существования земельной ренты. Ц. з. зависит от величины ренты, которую приносит земельный участок, и уровня ссудного процента. Поэтому Ц. з. равна денежной сумме, которая, будучи положена в банк, приносит в виде процента доход, равный величине ренты, получаемой с данного участка земли. Т. о., Ц. з. ставит частную собственность на землю в один ряд с капиталом, приносящим проценты или затраченным на приобретение акций. При покупке земли Ц. з. отвлекает капитал от производственного использования, выступает как тормоз развития производительных сил. Ц. з. повышается с увеличением ренты с данного земельного участка или со снижением банковского процента.

32. Аграрные отношения и аграрные реформы.

Аграрные отношения- экономические отношения, складывающиеся в сельском хозяйстве в связи с владением и использованием земли и других средств сельскохозяйственного производства.

Ключевым звеном аграрных отношений выступают рентные отношения, возникающие между землевладельцами, арендаторами и работниками по поводу производства, распределения и использования избыточного прибавочного продукта.

Характер аграрных отношений определяется: господствующим социально-экономическим строем, уровнем развития производительных сил, сложившимися традициями. В переходной экономике России осуществляются комплексные аграрные реформы. Они включают: денационализацию земли, передачу ее в частную собственность непосредственных производителей, введение купли-продажи земли под контролем и регулирующим воздействием государства, создание для этого соответствующей инфраструктуры и др. В процессе этих и других преобразований в стране создаются основы для формирования в аграрно-промышленном комплексе смешанной экономики и адекватных ей аграрных отношений.

Аграрные отношения представляют собой определенную совокупность экономических отношений, складывающихся не только в сельском хозяйстве, но и во всем АПК, отношения агробизнеса в целом.

Это отношения по поводу присвоения и использования земли

и других средств сельскохозяйственного производства, определяющих соответствующие им отношения в процессе производства, распределения, обмена и потребления сельхозпродукции.

Кроме того, процесс сельскохозяйственного производства характеризуется следующими особенностями: взаимодействием ес-тественноприродных и экономических процессов, отсюда высокая или низкая урожайность; сезонным характером производства; чередованием активного и пассивного периодов в производстве; наличием производительного потребления собственной продукции (почти 20 %).

Перечисленные особенности земледелия и огромная зависимость всех живущих на земле от его состояния определяют специфику аграрных отношений. Но не только это.

Аграрные отношения определяются характером землевладения и землепользования. Эти понятия необходимо отличать друг от друга. Землевладение означает признание права данного лица на определенный участок земли на исторически сложившихся основаниях. Чаще под землевладением подразумевается собственность на землю. Землевладение осуществляют (реализуют данное право) собственники земли. Землепользование — это пользование землей в установленном обычаем или законом порядке. Пользователь землей — не обязательно ее собственник. Так, арендатор не является собственником земли, но использует ее на определенных условиях. Таким образом, в реальной жизни землепользование и землевладение олицетворяют часто разные физические (или юридические) лица.

В рыночной экономике, как правило, аграрные отношения включают взаимоотношения трех социальных групп:

земельных собственников, которые реализуют землевладение;

капиталистов-арендаторов или фермеров, реализующих землепользование;

наемных сельскохозяйственных рабочих, которые не являются ни землевладельцами, ни землепользователями.

В США отношения землевладения и землепользования отличаются определенным своеобразием. И землевладелец, и землепользователь чаще представлены одним лицом, т. е. фермером.

В настоящее время в странах с развитой рыночной экономикой собственность на землю представлена в следующих формах:

1) собственность на землю титулованной аристократии (рантье);

2) собственно «буржуазная» собственность на землю отдельным лиц и корпораций — частных банков, крупнейших промышленных и аграрных компаний;

3) государственная собственность на землю;

4) земельная собственность простых товаропроизводителей — фермеров;

5) коллективная и коллективно-долевая собственность.

Аграрные реформы - преобразования системы землевладения и землепользования.

В ряде стран Западной Европы А. р. были проведены в период буржуазных революций 17—19 вв.

Необходимость проведения А. р. диктуется потребностями экономического и политического развития страны, мощным крестьянским движением за землю.

Столыпинская аграрная реформа в России способствовала развитию земледельческого капитализма. Принятые в этот период законодательные акты были направлены на ликвидацию общинного крестьянского землевладения и укрепление кулацких хозяйств в качестве социальной опоры самодержавия при сохранении помещичьих землевладений.Важной частью столыпинской аграрной реформы стала деятельность кредитного банка. Это учреждение продавала крестьянам в долг земли, либо государственные либо выкупленные у помещиков. Причем процентная ставка по кредиту для самостоятельных крестьян была вдвое ниже, чем для общин. Другой важной частью реформы Столыпина было переселение крестьян на свободные земли. Подготовленный правительством законопроект предусматривал передачу государственных земель в Сибири в частные руки без выкупа.

33.Понятие и типы воспоизводства.

Воспроизводство — непрерывно продолжающийся процесс производства благ, по ходу которого возобновляются (воспроизводятся) и жизненные средства, и их производители (человек как потребитель и как рабочая сила), и производственные отношения между участниками этого общественного процесса.

Типы воспроизводства

Типы воспроизводства можно выделить в соответствии со следующими основными критериями:

характером использования полученного дохода;

качественной характеристикой применения факторов производства.

В соответствии с первым критерием различают простое, суженное, расширенное воспроизводство.

Простое воспроизводство - это повторение производства в прежних, неизменных масштабах. Это значит, что общество весь вновь произведенный продукт, в т.ч. и прибавочный, расходует на потребление, а само производство возобновляется в тех же объемах и в том же количестве. Такое воспроизводство наблюдается в некоторых странах Азии, Латинской Америки и в большинстве африканских стран.

Суженное воспроизводство-это возобновление процесса производства в сокращенном, уменьшенном размере. Такое воспроизводство характерно для стран, находящихся в глубоком и длительном социально-экономическом кризисе, в случаях внезапного и быстрого разрушения единого экономического пространства, когда воспроизводственные связи разрываются (послевоенные Германия и Греция, Польша после 1980 г., Россия в 1990-х гг. и другие постсоциалистические страны).

Расширенное воспроизводство - это повторение процесса производства в увеличенном масштабе, при этом полученный доход идет не только в личное потребление товаропроизводителя, но и на приобретение дополнительных производственных ресурсов. Именно за счет их использования последующее производство возобновляется в увеличенном размере. Расширенное воспроизводство означает возобновление производства в каждом новом воспроизводственном цикле на более высоком (относительно предыдущего) уровне, что должно приводить в итоге к более высокой ступени потребления людей и росту благосостояния общества в целом.

В соответствии со вторым критерием в экономической теории различают: экстенсивное, интенсивное и смешанное воспроизводство.

Экстенсивное воспроизводство - это процесс расширения масштабов производства за счет привлечения дополнительных ресурсов на прежней технологической основе. Можно выделить несколько путей экстенсификации: рост численности рабочих, увеличение рабочего дня, рост объема инвестиций и капиталовложений, освоение новых участков земли, рост добываемого сырья и т.п. Чисто экстенсивный тип воспроизводства не имеет перспективы, т.к. очевидно, что воспроизводство столкнется с ограниченностью ресурсов. Следовательно, данный вид расширенного воспроизводства является своеобразной экономической моделью и классического вида экстенсивного воспроизводства не существует.

Интенсивное воспроизводство - это процесс увеличения объема производства за счет качественного улучшения технологий и техники. Для данного типа воспроизводства характерны следующие пути его обеспечения: обновление техники, более эффективное использование всех ресурсов, экономия материальных ресурсов, повышение квалификации рабочих кадров, укрепление трудовой дисциплины, а также интенсификация управления, развития науки, инфраструктуры.

В чистом виде интенсивное воспроизводство, как и экстенсивное, не существуют. Они взаимно переплетаются и дополняют друг друга, тем самым образуя третий вид воспроизводства, существующий в реальной жизни, - смешанное воспроизводство.

Смешанное воспроизводство - это процесс увеличения масштабов производства за счет одновременного повышения количества экономических ресурсов и совершенствования техники и технологии.

Вопрос 34.

Согласно экономической теории, эффективность производства означает его результативность, т.е. соотношение результата и затрат.

Качество экономического роста характеризует экономическая эффективность. Она сопряжена с эффективностью социальной, характеризующей повышение уровня жизни народа, расширение возможностей для гармоничного развития личности. Эффективность определяется на всех уровнях управления общественным производством и оценивается по различным критериям .

Критерий эффективности должен отражать как цель общественного производства, так и средства ее достижения. Критерием эффективности функционирования экономики является максимизация ВНП (ВВП) по отношению к затратам труда в общественном производстве. Эффективность деятельности фирмы характеризует рентабельность.

Среди важнейших показателей эффективности, характеризующих качество экономического роста, следует выделить материало- и энергоемкость, фондоотдачу, производительность труда. Для сравнения экономического роста в международном масштабе используется величина ВНП на душу населения и темпы роста этого показателя.

На макроуровне базой для расчета показателей эффективности производства является ВВП, на микроуровне — выпуск продукции в стоимостном выражении.

Материало- и энергоемкость характеризуют эффективность использования сырьевых и топливно-энергетических ресурсов, рассчитываются как отношение соответственно материальных и энергозатрат к выпуску продукции и измеряются в рублях на рубль продукции. Снижение или рост этих показателей, как правило, показывается в процентах.

Эффективность использования основных фондов характеризует фондоотдача. Рассчитывается она путем отношения выпуска продукции к среднегодовой стоимости основных производственных фондов. Обратным показателем является фондоёмкость.

Эффективность живого труда характеризует его производительность. В целом по народному хозяйству производительность труда определяется путем отношения ВВП к численности занятых в народном хозяйстве. На микроуровне производительность труда рассчитывается как отношение выпуска продукции к среднесписочной численности работников

При разработке планов-прогнозов определяется уровень производительности труда и темпы его роста (снижения). На основе этого показателя производятся прогнозные расчеты потребности в рабочей силе отраслей материального производства. В условиях высокого уровня скрытой безработицы этот показатель временно теряет свою значимость.

Прогнозирование показателей эффективности производства предполагает проведение прогнозных расчетов каждого из них. Поскольку показатели используются для решения разнообразных задач и каждый показатель несет определенную смысловую нагрузку, необходимо из всей системы методов прогнозирования использовать те, с помощью которых можно достичь более высокой точности прогноза. Наиболее распространенными методами являются методы экспертных оценок в сочетании с методами экстраполяции, факторные модели и методы оптимизации.

На начальном этапе прогнозирования целесообразно выявить тенденции изменения показателей за предшествующий период и, используя методы подбора функций, скользящей средней, экспоненциального сглаживания с регулируемым трендом, адаптивного сглаживания, линейной регрессии и другие, осуществить прогноз показателей на определенный период.

На следующих этапах целесообразно применить многофакторные модели у == f(x1, х2, х3,... ,хп).

С использованием методов оптимизации и экономико-математических моделей рекомендуется формировать структуру производства продукции с учетом рационального использования сырьевых, топливно-энергетических и других производственных ресурсов.

Результаты прогнозных расчетов используются при определении потребностей в ресурсах. На этой основе принимается решение о производстве их в республике и импорте

Объем производства и импорта ресурсов определяется путем разработки прогнозных (плановых) балансов. Например, производство и ввоз топливно-энергетических ресурсов рассчитывается при формировании сводного баланса топлива.

Планирование повышения эффективности производства включает разработку программ по ресурсо- и энергосбережению, определение лимитов использования ресурсов и доведение их до хозяйствующих субъектов.

В заключение хотелось бы отметить, что согласно экономической теории, эффективность производства означает его результативность, т.е. соотношение результата и затрат. Качество экономического роста характеризует экономическая эффективность. Критерий эффективности должен отражать как цель общественного производства, так средства её достижения.

1. Обобщающие показатели экономической эффективности произ-водства;

2. Показатели эффективности использования труда;

3. Показатели эффективности использования основных фондов, оборотных средств и капитальных вложений;

4. Показатели эффективности использования материальных ресурсов.

Вопрос 35.

ВНП – рыночная стоимость конечных товаров и услуг, произведенных в экономике за определенный период времени (обычно год). ВНП измеряет стоимость продукции, произведенной факторами производства, находящимися в собственности граждан данной страны, в том числе и на территории других стран.

ВВП – стоимость конечной продукции, произведенной на территории данной страны за определенный период, независимо от того, находятся факторы производства в собственности граждан данной страны или принадлежат иностранцам.

Конечный продукт – тов ар, который покупается для конечного использования.

Промежуточный продукт – товар, который приобретается с целью его дальнейшей обработки или перепродажи.

Способы измерения внп (ввп)

1. По добавленной стоимости (производственный метод)

При расчете этим методом учитывается только стоимость товаров и услуг, которые используются для конечного потребления. Это делается, чтобы избежать повторного счета. Поэтому суммируются только добавленные каждой фирмой стоимости.

Добавленная стоимость – это объем продаж фирмы за вычетом стоимости материалов, приобретенных ею для производства продукции. Используемые в процессе производства материалы представляют собой промежуточную продукцию.

2. По расходам (метод конечного использования)

При расчете ВНП (ВВП) по расходам суммируются расходы всех экономических агентов, использующих ВНП (ВВП): домашних хозяйств, фирм, государства и иностранцев (расходы на наш чистый экспорт). Фактически речь идет о совокупном спросе на произведенный ВНП.

ВНП = С+I+G+Хn, где

С – потребление – совокупность товаров и услуг, приобретаемых домашними хозяйствами. Это товары длительного и кратковременного пользования, а также услуги. В эту группу не включаются расходы на покупку жилья.

I – инвестиции – расходы фирм на строительство новых производственных предприятий и оборудования (производственные капиталовложения); затраты жилья на приобретение новых жилых домов для проживания или сдачи в аренду (инвестиции в жилищное строительство); прирост стоимости товарных запасов (инвестиции в запасы).

G – государственные закупки – общая стоимость товаров и услуг, приобретаемых федеральными и местными органами власти. Трансфертные платежи (выплаты по линии социального страхования, субсидии, пособия...) не включаются, так как они производятся безвозмездно.

Хn – чистый экспорт – разность стоимостных объемов импорта и экспорта.

Обычно ВВП обозначается Y и равенство Y = С + 1 + G + Хn носит название основного макроэкономического тождества.

3. По доходам (распределительный метод)

При расчете ВНП (ВВП) данным методом суммируются все виды доходов (заработная плата, рента, процент...), а также амортизационные отчисления (стоимость износа основного капитала) и косвенные налоги на бизнес (разница между ценой, которую платит потребитель, и продажной ценой фирмы).

Точный расчет ВНП разными способами должен давать одинаковый результат, так как то, что расходуется на приобретение товаров и услуг, становится доходом для их производителей

Вопрос 36

Франсуа Кенэ - глава школы физиократов - попытался представить картину кругооборота товаров и денег в масштабе национального хозяйства. Он исходил из деления общества на три класса: землевладельцев, фермеров и ремесленников - в соответствии с их участием в воспроизводственном процессе. Кенэ впервые в истории предложил общую схему, абстрагируясь от некоторых реальных моментов и отношений. В его схеме доходы полностью расходуются, накопление отсутствует, не учитываются обмен внутри классов, внешнеторговые связи.

Главное в таблице Кенэ не арифметические расчеты, иллюстрирующие движение продуктовых и денежных потоков, а графический анализ общей картины воспроизводства, в котором отдельные акты производства и обмена представлены в виде зигзагообразной схемы ("зигзаги" - потоки товаров и денег от одного класса к другому).

В таблице Кенэ фигурируют продукты, "авансы" (издержки) на основной и оборотный капитал, денежные средства. Схема демонстрирует, откуда возникают доходы, где создается совокупный и чистый продукт, как он распределяется, каким образом возмещаются издержки (на технику, арендную плату, улучшение земли, семена и т.д.).

Исходный момент "воспроизводственного анализа" - годовой урожай, его перераспределение в натуре и деньгах между производителями (фермерами), землевладельцами и ремесленниками (последние только меняют форму продукта). Чистый продукт, как это следует из доктрины физиократов, образуется только в сельском хозяйстве.

Таблицу Кенэ можно прокомментировать следующим образом. Деньги в виде 2 млрд ливров имеются у землевладельцев. Это арендная плата фермеров за пользование землей. Обмен происходит между землевладельцами (2 млрд ливров), фермерами (продовольствие на 2 млрд ливров и сырье на 1 млрд ливров) и ремесленниками (промышленные изделия на 2 млрд ливров). Землевладельцы закупают продовольствие и промышленные изделия на 2 млрд ливров, ремесленники - продовольствие на 1 млрд ливров и сырье на 1 млрд ливров. Фермеры приобретают промышленные изделия на 1 млрд ливров и выручают деньги в сумме 2 млрд ливров, продавая ремесленникам и землевладельцам продовольствие. Затем они уплачивают землевладельцам в виде арендной платы 2 млрд ливров, и все начинается снова. Эти 2 млрд ливров и есть чистый продукт, который образуется в сельском хозяйстве и поступает затем на содержание землевладельцев, церкви, армии и государства.

Заслуга Ф. Кенэ в том, что он создал первую макроэкономическую картину взаимосвязи трех основных классов (отраслей). В "Экономической таблице" он представил схему движения продукта в виде годового оборота в масштабе всего общества. Идея Кенэ позже получила развитие в схемах воспроизводства, принципах исчисления общественного продукта, в моделях народнохозяйственного баланса.

Вопрос 37

Марксовы схемы воспроизводства —это абстрактные теоретические модели, построенные на целом ряде упрощающих предпосылок.

Во-первых, Маркс оперирует «естественными» величинами, пользуясь стандартной для классической политэкономии предпосылкой о соответствии рыночных цен стоимостям (естественным ценам, в терминах Смита), что эквивалентно условиям долгосрочного рыночного равновесия при неизменности технического уровня производства и потребительских предпочтений. В то же время в самом способе определения стоимости заключается первая принципиальная особенность Марксовой теории. Стоимость товара (q) распадается, по Марксу, на три части, из которых только одна имеет прямой эквивалент в формуле цены Смита (см. гл. 4):

q= с + v + т,

где с — затраты постоянного капитала, соответствующие затратам средств производства, израсходованным при производстве данного товара (у Смита это гипотетическая четвертая составная часть цены, отвергнутая им при рассмотрении структуры цены как суммы доходов); v — затраты переменного капитала, соответствующие затратам на заработную плату рабочих (прямой эквивалент заработной платы в формуле Смита); т — прибавочная стоимость, составляющая конечный доход самих капиталистов (соответствует сумме прибыли и ренты в формуле Смита).

Что касается способа расходования дохода капиталистов (прибавочной стоимости), то Маркс пользуется двумя гипотезами на этот счет и, соответственно, строит два варианта своих схем воспроизводства. Схема простого воспроизводства моделирует повторяющийся кругооборот общественного продукта в неизменном масштабе — в этом случае предполагается, что чистые инвестиции отсутствуют и вся прибавочная стоимость идет на личное потребление капиталистов. Схема расширенного воспроизводства, напротив, строится на предположении, что часть прибавочной стоимости сберегается от потребления и становится источником накопления капитала.

Простое воспроизводство. В схемах воспроизводства каждый элемент выступает в двоякой роли: с одной стороны, как часть совокупного продукта и, соответственно, предложения; с другой — как часть совокупного дохода и, соответственно, спроса. Например, Л/, — это часть произведенных за год средств производства и одновременно — сумма личных доходов капиталистов, производящих эти средства производства. Двойственность продуктов и доходов в схеме простого воспроизводства создает лаконичную и вместе с тем емкую картину взаимосвязей, характеризующих народнохозяйственный оборот.

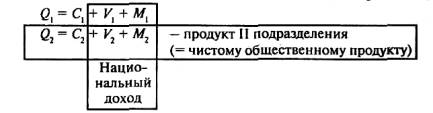

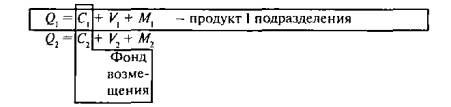

Так, из схемы видно, что национальный доход (НД) как совокупность всех первичных доходов создается во всех звеньях экономики, независимо от подразделения (V1 + V2 + М1 + M2), тогда как чистый общественный продукт как набор продуктов в натуральном выражении (величина, эквивалентная по стоимости национальному доходу) создается не всеми звеньями, а лишь II подразделением (С2 + V2 + М2):

Иначе и быть не может, поскольку при отсутствии чистых инвестиций чистый общественный продукт состоит исключительно из потребительских благ. Соответственно, I подразделение в этом случае работает исключительно на возмещение использованных средств производства (С1 + V1 + M1 = С1 + С2):

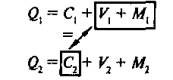

Если из получившихся в обоих случаях равенств вычесть «внутренний оборот» (спрос, покрываемый продукцией «своего» подразделения), то получим условие пропорциональности обмена между двумя подразделениями: V1 + M1 = С2, или на схеме:

Для Маркса это условие пропорциональности было, с одной стороны, доказательством принципиальной возможности полной реализации общественного продукта при капитализме (вопреки выводам Сисмонди и Мальтуса), с другой — свидетельством крайней сложности и невысокой вероятности достижения такого результата - ведь необходимо, чтобы были четко скоординированы, в частности, такие разнородные процессы, как формирование доходов в I подразделении и выбытие средств производства во II подразделении.

Расширенное воспроизводство.

Главной темой исследования Маркса было накопление капитала, так что абстракция простого воспроизводства была для него не более чем промежуточным логическим этапом на пути к более важной цели — анализу расширенного воспроизводства. Однако выигрывая в реалистичности, схема расширенного воспроизводства заметно уступает в наглядности. Здесь нет четкой увязки между подразделениями и видами доходов: прибавочная стоимость обменивается на продукцию обоих подразделений, а чистый продукт охватывает не только фонд потребления, но и фонд накопления.

Механизм расширенного воспроизводства Маркс иллюстрировал условными численными примерами, приняв ряд дополнительных допущений: инвестиции осуществляются внутри каждого подразделения, структура дополнительного капитала (его деление на постоянный и переменный) воспроизводит сложившиеся пропорции, в накопление идет половина прибавочной стоимости I подразделения, тогда как норма накопления во II подразделении пассивно приспосабливается к условиям воспроизводства.

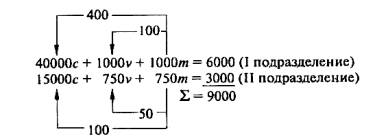

При структуре продукта, принятой в примере Маркса, и с учетом приращения капитала за счет накопления прибавочной стоимости схема воспроизводства трансформируется следующим образом:

Накапливаемая половина прибавочной стоимости I подразделения (500/и) распределяется между постоянным и переменным капиталом в пропорции 400:100; в результате доходы, предъявляющие спрос на товары II подразделения, составляют 1600 ед. (1000v + 100m/ приращение переменного капитала/ + 500m/доходы капиталистов, оставшиеся для личного потребления); этой величине спроса на предметы потребления по условию пропорциональности должно соответствовать предложение со стороны II подразделения, предъявляющее в свою очередь спрос на средства производства: такое предложение складывается из 1500с (первоначальный фонд возмещения средств производства II подразделения) + 100m вновь накапливаемого постоянного капитала из прибавочной стоимости II подразделения. Наконец, этому дополнительному постоянному капиталу сопутствует переменный капитал в размере 50m из того же источника. После трансформации схема примет вид, отражающий готовность экономической системы к началу функционирования в режиме расширенного воспроизводства:

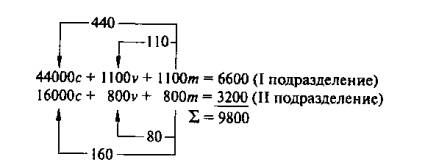

4400 + 1100 + 500 = 6000 (I подразделение) 1600 + 800 + 600 = 3000 (II подразделение).

По окончании первого цикла расширенного воспроизводства величина годового продукта составит 9800 ед. (против 9000 ед. в начале периода), а его структура с учетом перераспределения инвестируемой прибавочной стоимости перед вторым циклом кругооборота будет выглядеть следующим образом:

Теория воспроизводства Маркса позволила «развязать» ряд теоретических трудностей, проявившихся в полемике вокруг закона Сэя (см. гл. 5), и на многие десятилетия предвосхитила формирование таких разделов экономической теории, как моделирование экономического роста и анализ межотраслевых связей методом «затраты - выпуск».

Вопрос 38 Модель общего экономического равновесия л. Вальраса

Общее равновесие предполагает установление равновесия в обмене и производстве. Равновесие в обмене означает, что эффективный (фактический) спрос на производительные услуги (продукты) равен эффективному предложению производительных услуг (продуктов). Равновесие в производстве означает, что цена каждого продукта равна издержкам на его изготовление, включающим в себя и нормальную прибыль как вознаграждение за капитал.

Подобное состояние равновесия в производстве и обмене представляет собой случай идеальный, а не реальный. Никогда не бывает такого, чтобы продажная цена продукта абсолютно точно равнялась издержкам на производство этого блага, так же как не имеет места точное соответствие эффективного спроса эффективному предложению. Но такое состояние можно назвать нормальным в том смысле, что экономика, действующая в условиях абсолютно свободной конкуренции, стремится к нему. В такой ситуации, если цена продукта превышает издержки его изготовления, предприниматели получают сверхприбыль и начинают расширять производство. Если же цена продукта ниже издержек его изготовления, предприниматели несут убытки и начинают сокращать выпуск. В результате изменяются цены конечных благ и устанавливается общее равновесие.

Каким же образом устанавливается общее экономическое равновесие? Рассмотрим в целях простоты модель бартерной экономики, в которой отсутствует производство. В этой экономике имеется n благ, причем n-e благо выступает в качестве счетной единицы [numeraire], или денег. Цена каждого блага выражается в этой счетной единице. Пусть Pi/Pn - цена i-го блага, отнесенная к цене n-го блага (относительная цена). Предположим, что Pn =1, тогда цена i-го блага будет равна Pi. В начале обмена каждый хозяйствующий субъект имеет определенный запас (надел) различных благ в том числе денег. Общая полезность этого запаса зависит от предельной полезности каждого блага в распоряжении индивида. Цель индивида состоит в максимизации своей полезности. Этого он может добиться, обменивая принадлежащие ему блага с меньшей предельной полезностью на блага, принадлежащие другим индивидам и представляющие для него большую полезность. Естественно, что при этом предельная полезность каждого блага взвешивается с учетом его относительной цены (второй закон Госсена), а также относительных цен других благ. Следовательно, спрос на i-е благо так же как и предложение этого блага есть функции относительных цен всех благ:

Di = Di(P1,..., Pn-1); (1)

Si = Si(P1,..., Pn-1). (2)

Общее экономическое равновесие означает, что спрос и предложение на каждом рынке равны, т. е. количество блага, выставленное на продажу, равно количеству блага, которое желают приобрести покупатели. Равенство этих количеств обеспечивается благодаря относительной цене блага. Равновесная цена устанавливается в модели Вальраса в ходе так называемого процесса «нащупывания» [tatonnement]. На рынке действует особое лицо - аукционщик, - которое наблюдает за ходом дел в экономике и выкрикивает относительные цены на блага. Потом участники обмена сообщают аукционщику, какое количество того или иного блага они хотели бы продать или купить при данных ценах. Если при этом спрос не равен предложению (имеется избыток спроса (Di > Si) или избыток предложения (Di < Si), аукционщик назначает новые цены. Причем здесь действует следующее правило: если был избыток спроса, - цена повышается, если избыток предложения, - цена понижается. Обмен состоится только тогда, когда набор относительных цен, объявленный аукционщиком, окажется равновесным. Математически, чтобы найти этот набор, состоящий из n-1 цены, необходимо решить n-1 уравнение (цена n-го блага - денег - задана):

Di(P1,..., Pn-1) = Si(P1,..., Pn-1); i = 1,.. n-1. (3)

Количество уравнений здесь равно количеству неизвестных, а потому данная система будет иметь единственное решение, т. е. равновесный набор относительных цен существует и он единствен. Отсюда мы можем вывести так называемый закон Вальраса:

SPiDi º SPiSi, (4)

который гласит, что ценность совокупного спроса равна ценности совокупного предложения. Иными словами, сумма избыточного спроса и предложения на всех рынках должна всегда равняться нулю. Следовательно, если n-1 находится в равновесии (т. е. ни на одном из них нет ни избыточного спроса, ни избыточного предложения), то n-й рынок также должен быть в равновесии. Таким образом, закон Вальраса отнюдь не предполагает, что экономика всегда находится в равновесии, т. е. на всех рынках отсутствует избыток спроса или предложения. Просто на уровне всего народного хозяйства все эти избытки в ценностном выражении «взаимопогашаются».

Как видно из модели общего равновесия, деньги играют в ней пассивную роль счетной единицы (меры ценности), в которой выражается ценность остальных благ. Здесь необходимо различать относительные и абсолютные цены. Относительная цена есть цена одного блага, отнесенная к цене другого блага. Абсолютная цена есть цена денег (Pn), или общий уровень цен. Хозяйствующих субъектов интересуют только относительные цены. Так, если я продавец ткани, то падение относительной цены продаваемого мною блага по отношению, скажем, к хлебу (независимо от того, чем это было вызвано: выросла ли цена хлеба, или упала цена ткани) означает, что, продав прежнее количество ткани, я смогу купить лишь меньшее количество хлеба. Абсолютная цена зависит от количества денег в обращении. Изменение денежной массы приводит к пропорциональному изменению абсолютного уровня цен. Так, если количество денег утроилось, то и абсолютные цены должны утроиться: цена каждого блага утраивается, и относительные цены остаются неизменными. Как следствие, изменение денежной массы не влечет за собой изменения реальных величин (спрашиваемых и предлагаемых количеств благ).

Таким образом, подход Л. Вальраса к процессу ценообразования базировался в значительной мере на идеях О. А. Курно (см. раздел 2.1) и отличался от подхода Г. Г. Госсена - У. С. Джевонса - Ф. И. Эджуорта, отрицавших, что продавцы на рынке сталкиваются с уже «готовой» ценой. Если же Ф. И. Эджуорт при описании рыночного механизма опирался на концепцию перезаключения контрактов, то Л. Вальрас - на концепцию нащупывания. Однако, как и идея «перезаключения», концепция «нащупывания» нереалистична, ведь в рыночной экономике реального мира нет аукционщика, и сделки зачастую осуществляются по неравновесным ценам.

Кроме того, ввиду действий аукционщика, в вальрасовской модели общего равновесия покупки и продажи оказываются абсолютно синхронизированными во времени. Поэтому у хозяйствующих субъектов не возникают стимулов к использованию денег в качестве средства обмена и средства сохранения ценности. Тем самым, с помощью модели Л. Вальраса невозможно объяснить существование денег в рыночной экономике.

Вопрос 39 Межотраслевой баланс Леонтьева

История и практика баланса народного хозяйства в нашей стране послужила важной основой для составления межотраслевых балансов. Большой вклад в изучение организации межотраслевых связей внес выдающийся русский ученый В.В. Леонтьев, который разработал межотраслевой баланс, или метод «затраты — выпуск». Он дал математическое описание организации основных соотношений межотраслевого баланса, что позволило измерять фактические согласованные связи с целью планирования и прогнозирования процессов. В.В. Леонтьеву «за разработку метода «затраты- выпуск» и его приложения к решению важных экономических проблем» была присуждена в 1973 году Нобелевская премия по экономике. Разработка межотраслевого позднее стала органической частью СНС.

Теория «Межотраслевого баланса» была разработана в США В. В. Леонтьевым как действенный инструмент при анализе и прогнозировании структурных взаимосвязей в экономике. Она исходит из возможности достижения общего макроэкономического равновесия, для чего разработана модель этого состояния, включающая структурную взаимосвязь всех стадий производственного процесса — производства, распределения или обмена и конечного потребления.

В модели межотраслевого баланса Леонтьева для анализа применятся схема межотраслевого баланса, состоящая из четырех основных квадрантов, отражающих определенные стадии производственного процесса:

объемы потребления на нужды производства — первый квандрант;

группирование продукта в зависимости от того, как он используется — второй квандрант;

включение добавленной стоимости товара, например оплаты труда сотрудников, налогов и иного — третий квандрант;

структура распределения национального дохода — четвертый квандрант.

Теория межотраслевого баланса позволяет:

произвести анализ и прогнозирование развития основных отраслей национальной экономики на различных уровнях — региональном, внутриотраслевом, межпродуктовом;

произвести объективное и актуальное прогнозирование темпов и характера развития национальной экономики;

определить характеристику основных макроэкономических показателей, при которых наступит состояние равновесия национальной экономики. В результате воздействия на них приблизиться к равновесному состоянию;

рассчитать полные и прямые затраты на производство определенной единицы блага;

определить ресурсоемкость всей национальной экономики и отдельных ее отраслей;

определить направления повышения эффективности и рационализации международного и регионального разделения труда.

Впервые метод межотраслевых балансов был использован в 1936 г. в США, когда В. В. Леонтьев рассчитал его для 42 отраслей. Тогда же была признана его эффективность при использовании для выработки государственной экономической политики и прогнозирования национальной экономики. Сегодня он широко применяется во многих странах мира.

На практике широко используется Международная стандартная классификация всех сфер экономической деятельности, в которой дана классификация всех отраслей национальной экономики. Она позволяет сформировать систему национальных счетов (СНС). Классификация и группировка по отраслям национальной экономики позволяют определить объемы и вклад конкретной отрасли в общий ВВП и ВНП, охарактеризовать связи между отраслями и сформированные пропорции. Сформированная функциональная группа позволяет провести объективный анализ роли хозяйствующих субъектов в производстве национального богатства.

Количество отраслей, включенных в межотраслевой баланс, определяется конкретными его целями. Базовыми являются транспорт, связь, сельское хозяйство, производство. При необходимости отрасль национальной экономики может быть разделена на более мелкие отрасли, входящие в ее состав. Основания для отнесения единиц национальной экономики к определенной отрасли могут быть различными — схожесть технологического и производственного процесса, однородность необходимого сырья, характер производимой продукции.

43. Экономический(промышленный) цикл и его фазы. Характеристика фаз.

Экономический цикл - это периодические колебания уровня деловой активности (уровни занятости, производства и инфляции), представленного реальным ВВП. Выделяют три вида эконом. цикла: торговый, промышленный и денежный. Промышленный цикл- объем промышленного производства, уровень цен на промышленные товары. Причинами являются: периодическое истощение автономных инвестиций; ослабление эффекта мультипликации; колебания объемов денежной массы; обновление основного капитала и т. д.

Экономический цикл включает в себя четыре фазы:

а) кризис (спад, рецессия);

б) депрессия (стагнация);

в) оживление (экспансия);

г) подъем (бум, пик).

Кризис (спад, рецессия) характеризуется резким ухудшением всех параметров экономического развития:

а) резкое сокращение объемов производства;

б) резкое сокращение размеров доходов;

в) сокращение занятости;

г) сокращение инвестиций;

д) падение цен;

е) затоваривание;

ж) частичное разрушение производительных сил (недогрузка производственных мощностей, рост безработицы, массовое банкротство, обесценение основного капитала).

Депрессия (стагнация) - низшая точка спада, характеризуется:

а) массовой безработицей;

б) низким уровнем заработной платы;

в) низким уровнем ссудного процента;

г) тем, что производство и не растет, и не падает;

д) сокращением товарных запасов;

е) приостановкой падения цен.

Оживление (экспансия), или фаза восстановления, характеризуется:

а) массовым обновлением основного капитала;

б) сокращением безработицы;

в) ростом заработной платы;

г) ростом цен;

д) ростом процентных ставок;

е) повышением спроса на предметы потребления. Оживление заканчивается достижением предкризисного уровня по макроэкономическим показателям.

Подъем (бум, пик) характеризуется:

а) ростом темпов экономического роста;

б) значительным превышением предкризисного уровня производства;

в) ростом инвестиций, курсов акций и других ценных бумаг, процентных ставок, цен, заработной платы, прибыли;

г) сокращением безработицы.

44. Теории циклического развития.

Цикл Дж. Китчина (циклы запасов), продолжительностью от 2 до 4 лет, так называемый короткий цикл. Этот вид I циклов Китчин связывал с изменениями мировых запасов золота, Э. Хансен -- с неравномерностью воспроизводства, оборотного капитала, У. Митчелл -- с изменениями денежного обращения.

Цикл К. Жуглара, продолжительностью 10 лет, так называемый средний цикл, связанный с периодичностью обновления основного капитала.

Цикл К. Маркса, продолжительностью 10 лет, связанный с периодичностью массового обновления основного капитала.

Цикл С. Кузнеца, продолжительностью 18-25 лет, так называемый строительный цикл, связанный с периодичностью обновления жилищ и некоторых видов производственных сооружений. Позднее этот цикл стали называть «длинные колебания».

Цикл Н. Кондратьева, их продолжительность 50-60 лет. Подъем первого большого цикла он связывал с промышленной революцией в Англии, второго -- с развитием железнодорожного транспорта, третьего -- с внедрением электроэнергии, телефона и радио, четвертого -- с автомобилестроением. Пятый цикл современные ученые связывают с развитием электроники, генной инженерии, микропроцессорами.

Выделяют аграрные, сырьевые, энергетические, экологические кризисы.

2.1 Циклы Китчина

Циклы Китчина -- краткосрочные экономические циклы с характерным периодом 3-4 года, открытые в 1920-е годы. Он объяснял существование краткосрочных циклов колебаниями мировых запасов золота, однако в наше время такое объяснение не может считаться удовлетворительным. В современной экономической теории механизм генерирования этих циклов обычно связывают с запаздываниями по времени (временными лагами) в движении информации, влияющими на принятие решений коммерческими фирмами.

2.2 Циклы Жюгляра

Циклы Жюгляра -- среднесрочные экономические циклы с характерным периодом в 7-11 лет. В рамках циклов Жюгляра мы наблюдаем колебания не просто в уровне загрузки существующих производственных мощностей, но и колебания в объемах инвестиций в основной капитал. В результате, к временным запаздываниям, характерным для циклов Китчина, здесь добавляются еще и временные лаги между принятием инвестиционных решений и возведением соответствующих производственных мощностей.

2.3 Циклы Кузнеца

«Циклы Кузнеца» представляют собой 20-летние периоды чередования быстрого и медленного роста технического прогресса, населения и национального дохода.

В 1946 г. он разработал методику исчисления национального дохода и ввел важнейший макроэкономический показатель валового национального продукта. С. Кузнец воссоздал показатели национального продукта США с 1860 г.

Кузнец сформулировал основные признаки современного экономического роста:

1) демографический переход и высокие темпы роста подушевого дохода;

2) высокие темпы роста факторов производства, особенно производительности труда;

3) высокие темпы структурной трансформации;

4) высокие темпы социальной и идеологической трансформации;

5) способность развитых стран находить новые рынки сбыта и источники сырья;

6) охват процессом современного экономического роста менее четверти всего населения земного шара.

Заложенная Кузнецом традиция ретроспективного изучения экономического роста стала развиваться в двух главных направлениях:

1) детального статистического исследования динамики сравнительного вклада в экономический рост труда, капитала и научно-технического прогресса;

2) сопоставления экономического роста, его предпосылок, темпов, последствий, стимулов и анти стимулов в различных странах.

2.4 Циклы Н.Д.Кондратьева - периодические циклы современной мировой экономики продолжительностью 40-60 лет. Существует определенная связь между длинными циклами Кондратьева и среднесрочными циклами Жюгляра. Такая связь была замечена еще самим Кондратьевым. В настоящее время высказывается мнение, что относительная правильность чередования повышательных и понижательных фаз Кондратьевских волн (каждая фаза 20-30 лет) определяется характером группы близлежащих среднесрочных циклов. Во время повышательной фазы Кондратьевской волны быстрое расширение экономики неизбежно приводит общество к необходимости изменения. Но возможности изменения общества отстают от требований экономики, поэтому развитие переходит в понижательную В-фазу, в течение которой кризисно-депрессивные явления и трудности заставляют перестраивать экономические и иные отношения

45. Структурные кризисы

Структурные кризисы капиталистической экономики, порождаемые диспропорциями между развитием отдельных сфер и отраслей производства. Как правило, они носят более длительный характер и не укладываются в рамки одного воспроизводственного цикла.

Структурный кризис поражает отрасли, спрос на продукцию которых растет медленнее, чем экономика в целом, а иногда даже сокращается абсолютно. В этом случае выявляются относительное перенакопление основного капитала и его обесценение. Поэтому структурный кризис вызывает отлив капитала из этой отрасли, а также вынуждает предпринимателей искать пути снижения издержек производства, идти на технические инновации (нововведения) и обновлять капитал на более высокой технической базе. Циклический кризис перепроизводства охватывает все сферы и отрасли экономики: вытесняет морально устаревшее оборудование, снижает издержки производства, обновляет структуру производства и приводит к созданию нового равновесия при более эффективном производстве. Циклические кризисы перепроизводства дают начало новому циклу, в ходе которого экономика последовательно проходит четыре фазы и подготавливает базу для последующего кризиса. СИСТЕМНЫМ КРИЗИСОМ НАЗЫВАЕТСЯ СИТУАЦИЯ, КОГДА СИСТЕМА ТЕРЯЕТ ВНУТРЕННИЕ ПОТЕНЦИИ РАЗВИТИЯ, АДАПТАЦИИ, ВЫБОРА РЕШЕНИЙ И СПОСОБНОСТИ К АДЕКВАТНОЙ РЕАКЦИИ НА ОКРУЖАЮЩИЕ ЯВЛЕНИЯ. Когда наступает системный кризис в управлении, любые привычные оценки эффективности управления теряют смысл. Контроль над пассивным населением, мощная пропаганда, вертикаль власти, мощные репрессивные органы, поддержка олигархов не в состоянии обеспечить выход из кризиса.

Вопрос 46

Монетарные и немонетарные концепции инфляции

Существует 2 концепции инфляции: монетарная и немонетарная. Сторонники первой концепции считаёт инфляцию чисто денежным феноменом.

Увеличение массы денег в обращении, который влечёт за собой рост совокупного спроса, может возникать по различным причинам: включение «печатного станка» для покрытия бюджетного дефицита, финансовая политика государства, связанная с экспансией денежной массы, внезапное резкое расширение кредита, рост у населения использования долговых обязательств, как средств платежа. В такой ситуации, виновником инфляционного процесса будет кредитно-банковская система, осуществлявшая неэффективный контроль над денежной массой.

Иной вариант для развития инфляции связан увеличением скорости обращения денежной массы, которая превышает рост производства. Например, скорость денежного оборота может вырасти из-за изменений в законодательстве, из-за технических инноваций в банковском деле, а также при использовании в качестве средств накопления ценных бумаг.

Сторонники немонетарной концепции инфляцию рассматривают как многофакторное явление. Причины роста инфляции могут быть на стороне как денежного обращения, так и производственной среды. К причинам, лежащим на стороне производственной сферы относятся факторы, которые вызывают увеличение затрат производства, перераспределение национального дохода, инфляционные ожидания, изменение структуры спроса. Также инфляция может возникнуть и при росте зарплаты, налогов, прибыли сверх роста реального дохода или производительности труда. В таком случае идёт борьба за перераспределение национального дохода между государством, предпринимателями и рабочими. Субъекты экономики увеличивают свои доходы за счёт роста цен. Такой процесс протекает по принципу «гонка за лидером»: едва ли обнаружив падение своего реального дохода из-за роста дохода других, экономический субъект повышает цену, стремясь тем самым компенсировать падение дохода.

Но, как правило, в реальной экономики действуют и немонетарные, и монетарные причины повышения уровня инфляции.

Вопрос 47

2 Теории безработицы

В западной экономической литературе причины безработицы исследуются преимущественно на основе чисто экономического подхода. При этом безработица рассматривается как макроэкономическая проблема недостаточно полного использования совокупной рабочей силы. Часто причины безработицы объясняются несбалансированностью рынка труда или неблагоприятными изменениями на этом рынке.

Наибольшее распространение в западной экономической науке получили классическая и кейнсианская теории безработицы.

2.1 Классическая теория занятости

(А. Смит, Д. Рикардо, а также Дж. Милль, А. Маршалл), строится на убеждении в том, что рынок обладает достаточными способностями для эффективной координации всех процессов, происходящих в области занятости, в обеспечении полного использования ресурсов труда, которые имеются в обществе. По мнению классиков, причина безработицы в слишком высокой заработной плате, что порождает избыток предложения труда. Это результат определенных требований самих наемных работников. Свободная игра рыночных сил - спроса, предложения, заработной платы - обеспечит необходимую координацию в сфере занятости. Экономисты-классики утверждали, что ставки заработной платы должны и будут снижаться. Общее уменьшение спроса на продукцию выразится в снижении спроса на труд и другие ресурсы. При сохранении ставок заработной платы это моментально приведет к появлению излишков рабочей силы, то есть вызовет безработицу. Однако, не желая нанимать всех рабочих по первоначальным ставкам заработной платы, производители считают выгодным нанимать этих рабочих по более низким ставкам заработной платы. Спрос на труд падает, и рабочие, которые не смогут наняться по старым, более высоким ставкам, должны будут согласиться на работу по новым, более низким ставкам. Если существует избыточное предложение труда, то снижение заработной платы должно уменьшить его, но, в то же время, поднять спрос на труд. Если же заработная плата в этой ситуации не снижается, этому препятствуют сами работники, их профсоюзы, то тем самым они "добровольно" соглашаются на существование какого-то количества безработных. [9, с.385]

2.2 Неоклассическая концепция безработицы

В наиболее последовательном виде была представлена известным английским экономистом А. Пигу в его книге "Теория безработицы", вышедшей в 1933 году.

Основные положения А. Пигу сводятся к следующему:

- число рабочих, занятых в производстве, находится в обратной зависимости к уровню заработной платы, т. е. занятость тем ниже, чем выше заработная плата;

- существовавшее до первой мировой войны 1914--1918 гг. равновесие между уровнем заработной платы и уровнем занятости объясняется тем, что заработная плата устанавливалась в результате свободной конкуренции между рабочими на таком уровне, который обеспечивал почти полную занятость;

- усиление после первой мировой войны роли профсоюзов и введение системы государственного страхования от безработицы сделали заработную плату негибкой, удерживаемой на слишком высоком уровне, что и явилось причиной массовой безработицы;

- для достижения полной занятости необходимо снижение заработной платы. [9, с.428]

, по мнению неоклассиков, в рыночной экономике может быть только добровольная безработица, то есть такая, которая вызывается требованиями высокой заработной платы. Работники сами выбирают безработицу ради более высоких заработков. Если государство регулирует уровень заработной платы, то нарушает конкурентный рыночный механизм. Отсюда и требования экономистов этого направления - для устранения безработицы надо добиваться конкуренции на рынке труда, гибкости заработной платы. [9, с.488]

Неоклассическая концепция добровольной безработицы, изложенная в книге А.Пигу, стала предметом серьезной критики Дж. Кейнсом в его фундаментальной работе "Общая теория занятости, процента и денег".

2.3 Кейнскианская теория занятости

Сформировалась в основном в 30-х годах XX века. Она связывается с именем английского экономиста Дж. М. Кейнса, наиболее выдающегося исследователя в области макроэкономики. Кейнс является родоначальником современной теории занятости. В 1936 году в своей работе "Общая теория занятости, процента и денег" он предложил принципиально новое объяснение безработицы. Кейнсианская теория занятости резко отличается от классического подхода. Жесткий вывод этой теории состоит в том, что при капитализме не существует никакого механизма, гарантирующего полную занятость. Полная занятость скорее случайна, а не закономерна.

Занятость по Кейнсу - это функция объема национального производства (дохода), доли потребления и сбережения в НД. Поэтому для обеспечения полной занятости необходимо поддерживать определенную пропорциональность между:

- затратами на создание ВНП и его объемом;

- сбережениями и инвестициями. [4, с.503]

Если затраты на производство ВНП недостаточны для обеспечения полной занятости, в обществе возникает безработица. Если они превышаю необходимые размеры, возникает инфляция.

В отношении "сбережения - инвестиции", если S > I , то поток капиталовложений, рост производства и предложения, с одной стороны, и низкий текущий спрос (в силу больших сбережений) - с другой, приведут к кризису перепроизводства, падению спроса на рабочую силу и безработице. Превышение инвестиций над сбережениями I > S ведет к тому, что производительный спрос не удовлетворяется из-за нехватки сбережений. Обратной стороной низких сбережений является высокая склонность к потреблению, что, в конечном счете, приводит к росту уровня цен, то есть инфляции.

В кейнсианской концепции делается два важных вывода:

- гибкость цен на товарном и денежном рынках, а также заработной платы на рынке труда не является условием полной занятости; даже если бы они и снижались, это не привело бы к сокращению безработицы, как считали неоклассики, так как при снижении цен падают ожидания владельцев капитала относительно будущих прибылей;

- для повышения уровня занятости, а обществе необходимо активное вмешательство государства, поскольку рыночные цены не в состоянии поддержать равновесие при полной занятости. Лекарство от безработицы - экспансионистская политика государства, опирающаяся главным образом на использование фискальных инструментов. Изменяя налоги и бюджетные расходы, государство может влиять на совокупный спрос и на уровень безработицы. [4, с517]

2.4 Неокейнскианская теория

Последователи Кейнса рассуждали о безработице, отталкиваясь от «кривой Филипса». А.Филлипс установил обратную зависимость между безработицей U и инфляцией n. На графике эта зависимость принимает форму кривой.

Кривая Филлипса показывает, что при повышении спроса на рабочую силу и сокращении безработицы уровень цен в экономике повышается. Безработица ограничивает возможности роста заработной платы, следовательно, издержек, которые влияют на уровень цен

рынок труда, подчиняясь в целом законам спроса и предложения, по многим принципам механизма своего функционирования представляет собой специфический рынок, имеющий ряд существенных отличий от других товарных рынков. Здесь регуляторами являются факторы не только макро- и микроэкономические, но и социальные и социально-психологические, отнюдь не всегда имеющие отношение к цене рабочей силы - заработной плате.

Необходимо отметить, что безработица, в особенности вынужденная - это нечто большее, чем экономическое бедствие, это также и социальная катастрофа. Депрессия приводит к бездеятельности, а бездеятельность - к потере квалификации, потере самоуважения, упадку моральных устоев, распаду семьи, самоубийствам, социальной напряжённости. История убедительно показывает, что массовая безработица приводит к быстрым, а иногда и очень быстрым социальным политическим переменам.

Вопрос 48

II. Кривая филлипса и проблема взаимосвязи инфляции и безработицы

2.1 Понятие кривой Филлипса

Английский экономист Филлипс в конце 50–х годов обнаружил зависимость между нормой безработицы и приростом заработной платы. Анализируя данные более чем за сто лет, он пришел к выводу, что существует некий уровень безработицы (6–7 %), при котором уровень заработной платы постоянен и ее прирост равен нулю. Когда безработица снижается ниже этого естественного уровня, наблюдается более быстрый прирост зарплаты, и наоборот. В дальнейшем, используя тезис о сильной корреляционной взаимосвязи между ростом зарплаты и ценами, данная закономерность была преобразована во взаимосвязь безработицы и темпов роста цен (инфляции). Кривая Филлипса показывает, что между безработицей и инфляцией существует стабильная и предсказуемая обратная связь. Это подтверждает и кейнсианский тезис о том, что инфляция может быть высокой только при незначительном уровне безработицы, и наоборот. В экономике существует уровень занятости, при котором цены практически не растут.

Кривая Филлипса достаточно хорошо подтверждалась эмпирическими исследованиями статистических показателей ведущих стран в 50–60 годы. В это время в экономике многих стран была достигнута полная занятость. По мере проведения мероприятий, нацеленных на дальнейший рост производства и сокращение безработицы, рост цен ускорялся, и наоборот – снижение темпов инфляции сопровождалось увеличением безработицы.

Существуют различные объяснения существования обратной связи между инфляцией и безработицей. Частично она объясняется негибкостью рынка труда. Последний представляет собой множество индивидуализированных рынков, имеющих сегментированный характер по структуре занятости, квалификации, местоположению и т.п. Данное обстоятельство приводит к тому, что по мере продвижения экономики к полной занятости на одних сегментах рынка труда безработица будет сохраняться практически без изменения, в то время как на других – неудовлетворенный спрос. В них будет происходить рост зарплаты, приводящий к увеличению издержек и росту цен. Макроэкономическим результатом этого процесса будет ускорение инфляции. Другое объяснение кривой Филлипса заключается в том, что производителям (особенно монополиям) легче добиваться повышения цен и заработной платы в периоды роста экономики. Высокая безработица вынуждает работающих по найму соглашаться на меньшую зарплату, что разрывает инфляционную спираль «зарплата–цены». Кроме того, плохая экономическая конъюнктура препятствует желанию производителей повышать цены. В противоположной ситуации, по мере приближения к полной занятости, происходит рост спроса на дополнительные факторы производства. Следствием этого становится рост зарплаты, обгоняющий рост производительности труда. Раскручивается инфляционная спираль «зарплата–цены». Кроме того, во времена экономического подъема монополиям легче повышать цены на продукцию. Результатом этих процессов будет ускорение темпов инфляции. Сущность кривой Филлипса наглядно представляется с помощью анализа кривых совокупного спроса и предложения. Рост совокупного спроса в экономике углубляет существующие и создает новые диспропорции в экономике, психологически увеличивает ограниченность ресурсов. В результате с ростом спроса усиливается инфляция. Чем больше прирост совокупного спроса и чем ближе экономика находится к уровню полной занятости, тем сильнее будут расти цены. Существует двоякое отношение к кривой Филлипса. В рамках первого подхода кривая Филлипса рассматривается как экономический закон. Это означает, что одновременно в стране не может быть сильной инфляции и высокой безработицы. С помощью различного сочетания инструментов государственного регулирования можно добиться любого сочетания уровней инфляции и безработицы, соответствующих различным точкам кривой. Значит, возможно, свободное движение вверх и вниз по кривой. Выбор точки определяется существующей экономической ситуацией, а также социально–политическими ориентирами правительства. Второй подход к кривой Филлипса отрицает постоянство и устойчивость взаимосвязи между инфляцией и безработицей. В экономике можно добиться наиболее высокого уровня занятости при заданных темпах умеренной инфляции. Конфликт целей – сдерживать инфляцию или безработицу – преодолевается, если удастся сдвинуть кривую Филлипса влево–вниз. Анализируя динамику инфляции и безработицы 70–80–х годов, можно сделать вывод, что связь между ними оказалась очень нестабильной. Во времена экономических кризисов одновременно росли как цены, так и безработица. Такая экономическая ситуация получила название стагфляция (экономический застой при одновременной инфляции), или слампфляция (сочетание инфляции и резкого экономического спада). Полученные в это время данные о взаимосвязи инфляции и безработицы приводят к двум выводам: или кривая Филлипса сдвинулась вправо вверх и теперь каждому уровню инфляции соответствует возросший уровень безработицы, или связь между этими явлениями отсутствует. В результате возникает стагфляция и происходит сдвиг кривой Филлипса. Повышению удельных издержек производства и сдвигу кривой совокупного предложения влево в 70–80–е годы содействовали следующие факторы: четырехкратное повышение цен на нефть и нефтепродукты; продовольственный кризис в мире и последовавший рост цен сельскохозяйственных продуктов; ухудшение условий торговли и вызванный этим импорт инфляции; отказ от политики доходов, снятие контроля над ценами и зарплатой; снижение темпов прироста производительности труда при заданных темпах роста номинальной заработной платы; инфляционные ожидания работников, вызывающие рост номинальной зарплаты и удельных трудозатрат.

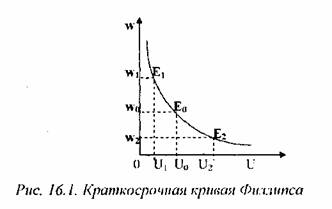

2.2 Взаимозависимость инфляции и уровня безработицы Взаимосвязь инфляции и безработицы выражает кривая Филлипса. Их зависимость проявляется в цикличности экономического развития страны. На фазе спада, когда начинается падение пен, уровень безработицы увеличивается. А на фазе подъема увеличиваться начинает инфляция, в то время как безработица сокращается. Предельный уровень инфляции и безработицы достигается соответственно в самой верхней и в самой нижней точке экономического цикла. Так, на пике экономической активности уровень инфляции является самым высоким, а уровень безработицы - самым низким. На дне цикла, наоборот, самым высоким будет уровень безработицы, а самым низким - уровень инфляции. Зависимость изменения уровней инфляции, точнее темпа прироста заработной платы, и безработицы исследовал О. Филлипс (рис. 16.1).

По горизонтальной оси Филлипс отложил уровень безработицы (U). По вертикальной оси теми роста заработной платы (w). Гак, на фазе подъема наблюдался высокий темп прироста заработной платы и низкий уровень безработицы (wi; Ui). На фазе спада, наоборот, - низкий темп прироста заработной платы и высокий уровень безработицы (w2; U-,).

Среднее положение (w0; U0) отражает ситуацию Устойчивого экономического развития, когда соотношение темпов прироста заработной платы и безработицы оптимальное.

То есть одновременно достигнуты минимальные уровни обоих показателей.

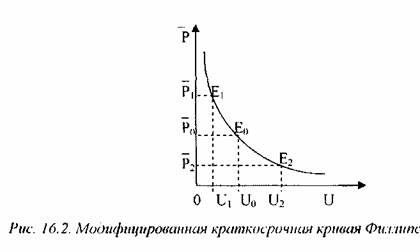

Позже кривая Филлипса была модифицирована: П. Самуэльсон и Р. Солоу заменили показатель темпа роста заработной платы на темп роста уровня цен, или инфляцию (рис. 16.2).

По горизонтальной оси они отложили уровень безработицы (U), а по вертикальной оси - темп роста цен на товары и услуги (Р). Этот график более точно отражал колебание уровней инфляции и безработицы на разных фазах цикла. На фазе подъема (Pt; Ui) темпы инфляции растут, а уровень безработицы уменьшается. На спаде (Р2; U2) высокой оказывается безработица, а инфляция - низкой.

Отметим, что данные кривые характерны только для краткосрочною периода.

В дальнейшем статистика не всегда подтверждала выводы Филлипса. В последней трети 20 века был отмечен

одновременный рост цен и безработицы. Это явление в экономике известно как стагфляция.

Стагфляция - это одновременное увеличение темпов инфляции и уровня безработицы, сопровождающееся экономическим спадом.

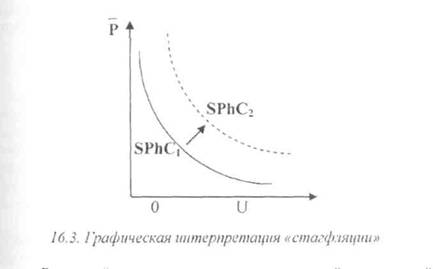

Термин «стагфляция» происходит от соединения двух слов: стагнация, или застой, и инфляция. Графически это отражается сдвигом краткосрочной кривой Филлипса (ККФ / SPhC - short-term Phillips curve) вправо по отношению к началу координат (рис. 16.3).

В данной ситуации каждая точка новой пунктирной краткосрочной кривой Филлипса (SPhCa) отражает более высокий уровень инфляции и безработицы по сравнению со сплошной кривой (SPhC|). Одновременный рост этих показателей усиливает экономический спад из-за сокращения совокупного спроса вследствие роста цеп и уменьшения

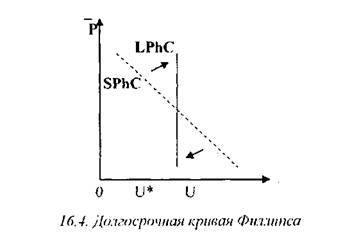

Краткосрочная кривая Филлипса характеризует статическое состояние экономики, не отражая тенденций долгосрочного периода. Она была модифицирована М. Фридменом на основе теории естественного уровня безработицы.

Теория естественного уровня безработицы утверждает, что в долгосрочном периоде умеренный темп инфляции достижим лишь при налимий естественного уровня безработицы, который, в свою очередь, зависит от состояния рынка труда. В соответствии с этой теорией кривая Филлипса в долгосрочном периоде является вертикальной. Когда естественный и фактический уровень безработицы совпадают, рынок рабочей силы приходит в равновесие, а фактический уровень роста цен, или инфляции, равен прогнозируемому уровню (рис. 16.4).

Для упрощения ситуации представим краткосрочную кривую Филлипса (SlJhC) в виде пунктирной прямой с отрицательным наклоном. На долгосрочном интервале кривая Филлипса принимает вертикальное положение (долгосрочная

кривая Филлипса ДКФ / LPhC long-term Phillips curve). На графике она представляется как сплошная вертикальная прямая, указывая на уровень полной занятости (U*).

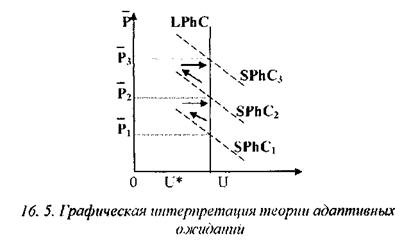

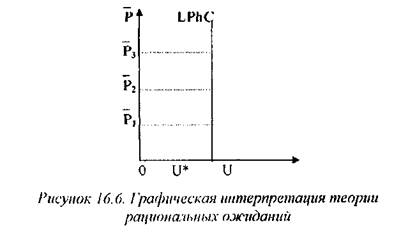

Анализ долгосрочной кривой Филлипса основан на учете инфляционных ожиданий хозяйствующих субъектов. Он проводится в рамках двух теорий - адаптивных и рациональных ожиданий. В этих теориях рассматривается влияние инфляционных ожиданий на совокупное предложение при достижении полной занятости, или естественного уровня безработицы (то есть при отсутствии циклической безработицы). Несмотря на то, что современные кривые, отражающие взаимосвязь инфляции и безработицы, претерпели определенное изменение, они по-прежнему носят название кривых Филлипса.

Теория адаптивных ожиданий, даже судя по названию, предполагает, что инфляционные ожидания время от времени корректируются. Это происходит вследствие того, что хозяйствующие субъекты не могут достаточно точно спрогнозировать темп инфляции. Как только в экономике устанавливается определенный темп роста уровня цен и заработной платы, хозяйствующие субъекты берут их за основу и предполагают, что они сохранятся и в будущем.

Стимулирующая макроэкономическая политика