- •Класификация видов движения подвижных сред и методы описания движения жидкости (методы Эйлера и Лагранжа)

- •Кинематика жидкости. Основные понятия (линия тока, элементарная струйка) и определения (живое сечение струйки, смоченный периметр).

- •Поток и его характеристики: геометрич, кинематич, и режимные

- •Уравнение неразрывности для элементарной струйки и потока реальной жидкости. Понятия массового и объемного расхода.

- •Вывод дифер. Уравнений движения идеальной жидкости (уравнений Эйлера).

- •Уравнение Бернули для потока реальной жид. И его геометрич. И энергетич. Представление. Корректив кинетич. Энергии потока. Коэф. Кориолиса.

- •Диф. Ур. Движения реальных жид. (уравнение Новье-Стокса). Критери гидродинамического подобия

- •Опоты Рейнольдса. Критерии Рейнольдса. Ламин., турб, переходной режимы

- •Расчет расхода жидкости при ламинарном режиме ( уравнение Пуазеля)

- •Течение жидкости в малом зазоре. Уравнение Петрова.

- •Понятие местного сопротивления. Основные их виды. Расчет потерь напора на их преодоление. Эквивалентная длинна местных сопротивлений.

- •Внезапное расширение потока. Расчет потерь напора (уравнение Борда)

- •Простой трубопровод. Расчет потерь напора в трубопроводе. Кривые потребного напора простого трубопровода.

- •Понятие гидравлического удара. Формула Журавского. Определение величины повышения давления при прямом полном и неполном гидравлическом ударе.

- •Истечение жидкости через отверстие в тонкой стенке при постоянном напоре.

- •Истечение жидкости через насадок. Определение глубины вакуума в насадке.

- •28, 29, 30) Основная классификация гидромашин по силовому воздействию на жидкость. Насосы. Классификация насосов. Отличительные особенности насосов объёмного и динамического типов.

- •31) Основные технические показатели насосов.

- •3 2,33) Графические характеристики центробежных насосов. Главная характеристика насоса. Рабочая область насоса.

- •34) Устройство и принцип действия центробежного насоса. Трансформация д. Бернули в центробежном насосе. Запуск насоса в работу.

- •36) Основное уравнение центробежных машин. Теоретический и действительные напоры центробежного насоса.

- •37) Совместная работа насоса и трубопровода. Глубина всасывания насоса.

- •38)Насосная установка. Определение напора развиваемого насосом.

- •40) Работа насоса на сеть. Определение положения рабочей точки насоса.

- •41) Подбор центробежного насоса по каталогам. Методика подбора насоса для простого трубопровода.

- •43) Регулирование подачи центробежного насоса изменением характеристики сети. Другие методы регулирования подачи насоса и их анализ.

- •44) Регулирование подачи насоса изменений главной характеристикой насоса. Достоинства и недостатки главного метода.

- •45)Последовательное включение насосов в насосной установке. Построение результирующей характеристики установки и определение её рабочей точки.

- •46) Паралельное включение насосов в насосной установке. Построение результирующей характеристики установки и определение её рабочей точки.

- •47) Явление кавитации в насосных установках. Кавитационный запас. Уравнение Руднёва.

- •48) Шестерённые насосы. Устройство и принцип действия, главная характеристика.

- •49) Определение производительности шестерённого насоса. Методы регулирования подачи насоса.

- •50) Устройство и область применения и принцип работы инжектора. Определение коэффициента инжекции.

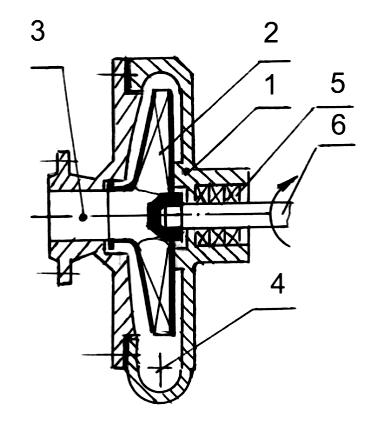

34) Устройство и принцип действия центробежного насоса. Трансформация д. Бернули в центробежном насосе. Запуск насоса в работу.

Работа любого насоса и, в частности, центробежного основывается на двух физических свойствах жидкости: вязкости и липкости (свойство адгезии). В центробежном насосе перемещение жидкости осуществляется под действием центробежных сил от центра рабочего колеса к его периферии. При этом в центре образуется разряжение, благодаря которому за счет атмосферного давления в насос поступают новые порции жидкости.

При

вращении рабочего колеса жидкость

участвует в двух видах движения:

переносном (совместно с рабочим колесом

относительно оси вращения) со скоростью

ω1

– в начале лопатки и ω2

– на сходе с нее и относительном (вдоль

лопатки колеса от центра к периферии)

с соответствующими скоростями U1

и U2.

Результирующая или абсолютная скорость

жидкости ( 1

– на входе в колесо и

2

– на выходе из него) определяется как

геометрическая сумма соответствующих

скоростей, а именно:

1

– на входе в колесо и

2

– на выходе из него) определяется как

геометрическая сумма соответствующих

скоростей, а именно:

и

и  .

После схода жидкости с кромки рабочего

колеса она перемещается в постоянно

расширяющемся зазоре между корпусом 1

и рабочим колесом 2 насоса (рис.).

.

После схода жидкости с кромки рабочего

колеса она перемещается в постоянно

расширяющемся зазоре между корпусом 1

и рабочим колесом 2 насоса (рис.).

|

|

1 – корпус насоса; 2 – рабочее колесо; 3 – входной патрубок насоса; 4 – выходной (нагнетательный) патрубок; 5 – сальниковое уплотнение; 6 – вал привода

Выделив сечения 1 – 1 и 2 – 2, объединим их уравнением Бернулли

Будем считать, что расстояние между выделенными сечениями вдоль корпуса незначительно, поэтому величину гидравлических потерь Σhп можем приравнять нулю. Учитывая, что сечения 1 – 1 и 2 – 2 расположены достаточно близко, то разностью их геометрических высот расположения Z1 – Z2 можем пренебречь. В результате принятых допущений уравнение Бернулли примет вид

Зная,

что зазор, в котором движется жидкость,

постоянно увеличивающийся, в направлении

выхода из насоса будет справедливо

соотношение S1<S2

и

приняв во внимание уравнение неразрывности

потока.

приходим

к выводу об изменении скорости движения

жидкости в рассматриваемых сечениях

от значения υ1

(в сечении 1 – 1) до значения υ2

(в сечении 2 – 2). При этом меняется и

удельная кинетическая энергия потока

(скоростной напор )

от  до

до

.

Таким образом, справедливо утверждение

о том, что

.

Таким образом, справедливо утверждение

о том, что

Однако

для сохранения справедливости равенства

(11.18) необходимо, чтобы статическое

давление в соответствующих сечениях

было обратно т.е.

Однако

для сохранения справедливости равенства

(11.18) необходимо, чтобы статическое

давление в соответствующих сечениях

было обратно т.е.

Это

означает, что при перемещении жидкости

вдоль корпуса насоса его кинетическая

энергия уменьшается, а потенциальная

возрастает, тем самым на выходе из насоса

жидкость будет обладает большим

статическим напором, нежели на входе.

Взаимный переход одного вида энергии

в другой и обратно называется

«трансформацией Бернулли».

Это

означает, что при перемещении жидкости

вдоль корпуса насоса его кинетическая

энергия уменьшается, а потенциальная

возрастает, тем самым на выходе из насоса

жидкость будет обладает большим

статическим напором, нежели на входе.

Взаимный переход одного вида энергии

в другой и обратно называется

«трансформацией Бернулли».

Чтобы запустить насос, надо в центральной области запустить разряжение: заливка жидкости, установка насоса ниже уровня жидкости, установкой на линии всасывания устройств, предотвращающих сток жидкости при откл. насоса. таким устройством является обратный клапан.

35) Движение жидкости в канале рабочего колеса насоса. Определение расхода жидкости.Движение реальной жидкости в межлопаточных каналах рабочего колеса представляет собой весьма сложный гидромеханический процесс. Поэтому до настоящего времени уравнения движения получить чисто теоретическим путем не удается. Теоретические уравнения движения жидкости в межлопаточных каналах динамических гидромашин (лопаточных насосов и гидротурбин) получены Л.Эйлером при следующих двух допущениях: 1 Жидкость идеальная, т.е. гидравлические сопротивления не учитываются. 2 Жидкость движется в виде бесконечного числа элементарных струек, строго повторяющих форму лопаток.

Эти

допущения облегчают теоретическое

исследование движения жидкости в

лопаточных системах, но в дальнейшем

требуют внесения существенных поправок

на основании экспериментальных

исследований. Движение каждой частицы

жидкости потока в рабочем колесе является

сложным, абсолютная скорость, которой

складывается из переносной и относительной

скоростей. Скорость переносного движения

- это линейная скорость вращательного

движения точки рабочего колеса, где в

данный момент находится частица жидкости.

Эта скорость направлена по касательной

к окружности, на которой находится

частица. Относительная скорость - это

скорость перемещения частицы относительно

лопатки колеса: вектор относительной

скорости направлен по касательной к

лопатке.

Подачей

(производительностью) насоса называется

объем жидкости, проходящей в единицу

времени через нагнетательный патрубок

насоса.

Она может измеряться в следующих

единицах: м3/с;

м3/ч;

л/с; л/мин (1 л/с ≈ 10-3

м3/с).

Зная u2,

скорость относительного движения частиц

жидкости на выходе из рабочего колеса

(см. рис.), возможно определить его подачу,

применив уравнение объёмного секундного

расхода:

Эти

допущения облегчают теоретическое

исследование движения жидкости в

лопаточных системах, но в дальнейшем

требуют внесения существенных поправок

на основании экспериментальных

исследований. Движение каждой частицы

жидкости потока в рабочем колесе является

сложным, абсолютная скорость, которой

складывается из переносной и относительной

скоростей. Скорость переносного движения

- это линейная скорость вращательного

движения точки рабочего колеса, где в

данный момент находится частица жидкости.

Эта скорость направлена по касательной

к окружности, на которой находится

частица. Относительная скорость - это

скорость перемещения частицы относительно

лопатки колеса: вектор относительной

скорости направлен по касательной к

лопатке.

Подачей

(производительностью) насоса называется

объем жидкости, проходящей в единицу

времени через нагнетательный патрубок

насоса.

Она может измеряться в следующих

единицах: м3/с;

м3/ч;

л/с; л/мин (1 л/с ≈ 10-3

м3/с).

Зная u2,

скорость относительного движения частиц

жидкости на выходе из рабочего колеса

(см. рис.), возможно определить его подачу,

применив уравнение объёмного секундного

расхода:

где

f

– площадь

сечения потока, сходящего с рабочего

колеса насоса,

здесь

–

высота канала, м.L

− длина пути схода жидкости с рабочего

колеса насоса (длина свободного периметра

рабочего колеса насоса):

–

высота канала, м.L

− длина пути схода жидкости с рабочего

колеса насоса (длина свободного периметра

рабочего колеса насоса):

где

и

и  – толщина и количество лопастей в

рабочем колесе.

– толщина и количество лопастей в

рабочем колесе.

С учетом уравнений (11.11) и (11.12) подача центробежного насоса составит

здесь

ψ – коэффициент сжатия лопастями

периметра рабочего колеса насоса:

здесь

ψ – коэффициент сжатия лопастями

периметра рабочего колеса насоса: