- •Методы исследования

- •Основные этапы развития ботаники

- •Ботаническая номенклатура

- •Стебель

- •8. Жизнедеятельность растений {питание, дыхание, фотосинтез, листопад).

- •Видимый признак старения листа

- •Отличительная особенность зеленого растения - способность на свету создавать органические вещества из неорганических

- •Процесс разложения н2о под влиянием света называется фотолизом.

- •Следовательно, в световую фазу фотосинтеза протекают 3 процесса:

- •Дыхание - важнейший процесс жизни,

- •Выводы:

- •9. Способы размножения растений.

- •10. Цветок. Строение цветка и его функции. Формулы и диаграммы.

- •Строение цветка

- •Околоцветник

- •Тычинки (андроцей)

- •Плодолистики (гинецей)

- •11. Андроцей. Строение тычинки. Развитие и строение пыльцы.

- •12. Гинецей, его типы. Верхняя и нижняя завязи.

- •Значение

- •13. Семязачаток. Развитие и строение зародышевого мешка.

- •14. Опыление цветковых растений.

- •15. Двойное оплодотворение и его биологическое значение. Образование семени.

- •16. Плоды. Типы плодов.

- •Свободноплодиковые (апокарпные) плоды

- •Сростноплодиковые (ценокарпные) плоды

- •17. Соцветия. Биологическая роль соцветий.

- •18. Жизненные формы растений. Жизненные формы растений, примеры из семейства двудольных и однодольных.

- •19. Основные экологические группы растений.

- •24. Бактерии. Общие черты организации. Роль бактерий в природе и жизни человека.

- •25. Четыре царства органического мира. Понятие о низших и высших растениях.

- •26. Водоросли. Морфологическая и цитологическая организация. Многообразие водорослей.

- •27. Плесневые грибы. Мед. Значение аспергилловых.

- •29. Лишайники.

- •30. Мхи. Общая характеристика. Жизненный цикл на примере зелёных мхов.

- •31. Папоротники. Общая характеристика Жизненный цикл Щитовника.

- •32. Плауны. Жизненный цикл. Охрана плаунов.

- •33. Хвощи. Общая характеристика, жизненный цикл. Распространение и эволюция хвощей

- •34. Голосеменные растения. Общая характеристика. Жизненный цикл на примере хвойных.

- •Строение семян однодольных растений

- •Вещества семени

- •Условия прорастания семян

- •36. Класс Двудольные. Отличительные признаки класса.

- •. Строение семян двудольных растений

- •37. Класс Однодольные. Отличительные признаки класса. Строение семян однодольных растений

- •48. Грибы. Общая характеристика. Положение в системе. Значение в природе и в жизни человека

- •49. Строение и развитие пыльцы у цветковых растений.

- •50. Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика.

- •51. Водоросли. Общая характеристика. Особенности развития клетки и разнообразие талломов Размножение. Значение водорослей в биосфере и в жизни человека. Общая характеристика

- •52. Жизненные циклы!

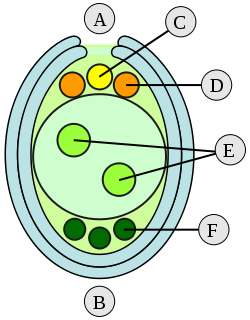

13. Семязачаток. Развитие и строение зародышевого мешка.

Семязача́ток, или семяпо́чка (лат. ovulum) — образование у семенных растений, из которого (обычно после оплодотворения) развивается семя. Представляет собой женский спорангий (мегаспорангий) семенных растений. У покрытосеменных растений семяпочка расположена в полости завязи, у голосеменных — на поверхности семенных чешуек в женских шишках. В центральной части семяпочки (нуцеллусе) формируются в результате мейоза материнской клетки спор четыре мегаспоры, затем три из них гибнут, а из одной мегаспоры формируется женский гаметофит. У цветковых он называется зародышевый мешок, у голосеменных его иногда называют эндосперм, так как в зрелом семени в нём запасаются питательные вещества. Снаружи семяпочка прикреплена семяножкой к плаценте.

Зародышевый мешок (лат. female gametophyte) — женский гаметофит, половое поколение покрытосеменных растений.

Зародышевый мешок развивается внутри семязачатка (нуцеллуса) из мегаспоры. Зародышевый мешок состоит из яйцеклетки, двух клеток-спутниц, трёх клеток-антиподов и центрального двуядерного ядра, которое находится в центре. Архегоний у гаметофита покрытосеменных растений редуцирован.

Семязачаток с зародышевым мешком. Желтое — яйцеклетка. Оранжевые — клетки-синергиды. Светло-зеленое — центральная диплоидная клетка (видны два ядра). Салатное — полярные ядра центральной диплоидной клетки. Три тёмно зеленые клетки снизу — так называемые «антиподы».

14. Опыление цветковых растений.

Опылением называется перенос созревшей пыльцы с тычинок на рыльце пестика. Пыльца переносится на пестик в основном при помощи насекомых, ветром и другими путями. Опыление насекомыми. Не все цветки растений дают плоды. Плодоносят только опыленные цветки. У многих растении пыльца в пыльнике и пестике созревает в разное время. Поэтому в одном и том же цветке пыльца не может опылить рыльце пестика. Пыльца из одного цветка должна попасть на рыльце пестика другого, где пестик уже созрел. У созревшего пестика рыльце влажное и липкое. Перенос сухой пыльцы из созревшего и разорвавшегося пыльника на рыльце пестика другого цветка при помощи насекомых называется опылением насекомыми. Весной во время цветения цветы выделяют ароматный запах и тем самым привлекают к себе насекомых (пчел, ос и др.). Они собирают из цветков необходимые им вещества — пыльцу, нектар. Есть насекомые, приспособившиеся к отдельным видам растений. Насекомые не ограничиваются пыльцой и нектаром одного лишь цветка. Перелетая с одного цветка на другой, они переносят пыльцу на многие растения. В один день они облетают несколько тысяч цветков. При сборе пыльцы и нектара насекомые используют различные органы (хоботки, ножки, волоски). При помощи насекомых опыляются яблоня, абрикос, груша, люцерна, псоралея, хлопчатник и другие растения. Во время цветения плодовых деревьев и хлопчатника пчеловоды вывозят пчелиные ульи в соты, на хлопковые поля. При этом достигаются две цели: во-первых, хорошо опылившиеся цветки дают высокий урожай, во-вторых, пчеловоды получают мед хорошего качества. Для сбора одного грамма меда пчелы облетают тысячи цветков. Опыление при помощи ветра. Цветки некоторых растений опыляются только ветром. Цветки у таких растений невзрачные, мелкие, без запаха, поэтому они не привлекают к себе насекомых. Пыльца у них переносится ветром из цветка этого же или другого растения. Такие растения называются ветроопыляемыми (к ним относятся пшеница, ячмень, рис, овес, тополь, орех). Большинство ветроопыляемых растений вначале цветут и только затем распускают листья. Из ветроопыляемых растений вам знакома пшеница. Это обоеполое растение. На верхушке стебля находится соцветие — колос, тычинки из него свешиваются наружу. Во время ветра колос с тычиночными цветками раскачивается. Пыльники ударяются друг о друга, разрываются и из них высыпается пыльца. Если нет ветра, то тогда пыльца попадает не на все рыльца пестиков. Поэтому иногда образуются пустые колосья, что снижает урожайность. Самоопыление. Если пыльца из тычинки обоеполого растения попадает на рыльце пестика того же цветка и опыляет его, то такой вид опыления называется самоопылением. Самоопыление происходит только тогда, когда пыльца в пыльниках и пестики созревают одновременно. У самоопыляющихся растений пестик обычно короче тычинки. Примерами могут служить яблоня, груша, шиповник и др. Искусственное опыление. Если у цветков растений не происходит самоопыления или же опыления насекомыми и ветром, а проводится оно людьми, то это называется искусственным опылением. При искусственном опылении берется пыльца этого растения или другого (того же вида и сорта) и наносится на созревшее рыльце цветка. У кукурузы в целях повышения урожайности производят дополнительное искусственное опыление. Для этого собирают пыльцу кукурузы в специальные пакеты или приборы, а затем высыпают ее на рыльца пестичных цветков. Искусственное опыление используется для повышения урожайности и главным образом при получении новых сортов. |