- •1. Гармонический осциллятор, его закон движения, скорость, ускорение, возвращающая сила, энергия.

- •2. Маятники пружинный, математический, физический.

- •3. Сложение одинаково направленных гармонических колебаний с одинаковыми частотами. Метод векторной диаграммы. Биения.

- •4. Сложение взаимно-перпендикулярных колебаний. Фигуры Лиссажу.

- •5. Свободные затухающие колебания. Логарифмический декремент. Апериодический процесс.

- •6. Вынужденные колебания. Резонанс

- •7. Волна, уравнение гармонической волны.

- •8. Перенос волной энергии, вектор Умова.

- •9. Электромагнитное поле. Уравнения Максвелла. Плоская электромагнитная волна.

- •Уравнения Максвелла для электромагнитного поля

- •Интерференция волн

- •Интерференция света

- •11. Интерференция света в тонких пленках, примеры ее наблюдения и применения.

- •Кольца Ньютона

- •Полосы равного наклона (интерференция от плоскопараллельной пластинки)

- •Применение интерференции света

- •12. Дифракция, условие её наблюдения. Принцип Гюйгенса-Френеля. Метод зон Френеля и его применение для расчета дифракции света на узкой щели.

- •13. Дифракционная решетка, ее применение в качестве спектрального прибора.

- •14. Физические принципы голографии.

- •15. Поляризация света. Поляризатор и анализатор. Закон Малюса. Примеры получения и применения поляризованного света.

- •16. Тепловое излучение, его характеристики: энергетическая светимость, испускательная и поглощательная способности. Цвет несамосветящегося тела. Абсолютно черное и серое тела. Закон Кирхгофа

- •17. Законы излучения абсолютно черного тела: Закон Стефана-Больцмана, закон Вина. Трудности классической физики при объяснении распределения энергии в спектре черного тела. Квантовая гипотеза Планка.

- •1. Закон Стефана-Больцмана:

- •2. Закон Вина:

- •18. Фотоэффект, красная граница, работа выхода электрона из металла, задерживающее напряжение. Квантовый механизм фотоэффекта, уравнение Эйнштейна.

- •19. Эффект Комптона, его квантовый механизм.

- •20. Корпускулярно-волновой дуализм излучения. Фотоны. Взаимосвязь волновых и корпускулярных характеристик фотонов. Связь между корпускулярной и волновой картинами.

- •21. Волна де Бройля. Дифракция электронов. Статистический смысл волн де Бройля. Электронный микроскоп как пример практического использования электронных волн.

- •22. Соотношения неопределенностей как выражение корпускулярно-волнового дуализма и границ применения классической физики.

- •23. Состояние и уравнение движения квантовой частицы. Волновая функция, ее статистический смысл. Уравнение Шредингера.

- •24. Примеры применения уравнения Шредингера: частица в бесконечно глубокой потенциальной яме; гармонический осциллятор.

- •25. Развитие представлений о строении атома. Модель атома Резерфорда, ее недостатки.

- •26. Спектры испускания и поглощения атомов как источник информации об их строении и свойствах. Спектр атома водорода. Формула Бальмера.

- •27. Модель атома Бора, ее недостатки. Постулаты Бора. Энергетические уровни атома водорода и его спектр по модели Резерфорда – Бора.

- •28. Волновая модель атома водорода. Квантовые числа, их проявления в опыте. Периодическая таблица элементов Менделеева как отражение квантовых состояний электронов.

- •29. Спонтанное и вынужденное излучение. Лазер.

- •30. Ядро атома: состав, размеры, плотность. Энергия связи ядра атома, удельная энергия связи.

- •31. Радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Период полураспада. Виды радиоактивного распада. Экологические аспекты радиоактивности.

- •32. Ядерная реакция. Законы сохранения. Энергетический эффект. Реакция деления тяжелых ядер, термоядерная реакция, их применение в энергетике, экологические аспекты.

Интерференция света

Возникает при сложении двух (или более) световых волн, когда в одних местах волны гасят друг друга, а в других – усиливают, т.е. происходит перераспределение энергии вдоль фронта волны с образованием максимумов и минимумов интенсивности. Для световых волн максимумы ярко освещены, минимумы – слабо (темные области). Интерференционная картина устойчива во времени.

![]() - условие максимума,

(m=0,

1, 2,…);

- условие максимума,

(m=0,

1, 2,…);

![]() - условие минимума.

- условие минимума.

11. Интерференция света в тонких пленках, примеры ее наблюдения и применения.

При падении на тонкую прозрачную пластинку (пленку) (рис.) луч в точке А делится на два: отраженный – 1 и преломленный – 2, который после отражения от нижней плоскости пленки в точке О и преломления в точке С идет параллельно лучу 1. Попадая на линзу (хрусталик глаза), эти лучи собираются водной точке и интерферируют.

О птическая

разность хода лучей равна:

птическая

разность хода лучей равна:

![]()

Здесь учитывается,

что при отражении волны 1

в точке А от

оптически более плотной среды происходит

увеличение ее фазы на π,

что равносильно

дополнительному пути

![]() .

Расчет дает, что:

.

Расчет дает, что:

![]()

В проходящем свете интерферируют лучи, отраженные от оптически менее плотной среды, так что разность хода уменьшается на по сравнению с указанной в формуле.

Кольца Ньютона

К ольца

Ньютона наблюдаются при интерференции

света в тонком зазоре между соприкасающимися

плоской и сферической поверхностями

(рис.). В отраженном свете интерферируют

лучи, разделяющиеся и вновь сходящиеся

в точке А.

Один из них

отражается от границы раздела линза -

воздух в этой точке, а другой проходит

зазор и отражается от пластинки в точке

А' с

увеличением фазы на π.

ольца

Ньютона наблюдаются при интерференции

света в тонком зазоре между соприкасающимися

плоской и сферической поверхностями

(рис.). В отраженном свете интерферируют

лучи, разделяющиеся и вновь сходящиеся

в точке А.

Один из них

отражается от границы раздела линза -

воздух в этой точке, а другой проходит

зазор и отражается от пластинки в точке

А' с

увеличением фазы на π.

Разность хода этих

лучей:

![]() увеличивается вместе с увеличением

толщины зазора при удалении от точки

О,

так что интерференционная картина имеет

вид концентрических темных и светлых

колец с центром в точке О.

Интерференционная картина отчетлива

при условии b

« R..

Из рис.

получаем:

увеличивается вместе с увеличением

толщины зазора при удалении от точки

О,

так что интерференционная картина имеет

вид концентрических темных и светлых

колец с центром в точке О.

Интерференционная картина отчетлива

при условии b

« R..

Из рис.

получаем:

![]()

Радиусы светлых

колец в отраженном свете (или темных в

проходящем):

![]()

радиусы темных

колец в отраженном свете (или светлых

в проходящем):

![]() ,

где т -

номер кольца (т

= 0, 1,2...).

,

где т -

номер кольца (т

= 0, 1,2...).

Полосы равного наклона (интерференция от плоскопараллельной пластинки)

И нтерференционная

картина в плоскопараллельных пластинках

(пленках) определяется величинами

0,

d,

n

и

α.

Для данных 0,

d

и n

каждому

наклону α

лучей

соответствует своя интерференционная

полоса. Интерференционные полосы,

возникающие в результате наложения

лучей, падающих на плоскопараллельную

пластинку под одинаковыми углами,

называются полосами

равного наклона.

нтерференционная

картина в плоскопараллельных пластинках

(пленках) определяется величинами

0,

d,

n

и

α.

Для данных 0,

d

и n

каждому

наклону α

лучей

соответствует своя интерференционная

полоса. Интерференционные полосы,

возникающие в результате наложения

лучей, падающих на плоскопараллельную

пластинку под одинаковыми углами,

называются полосами

равного наклона.

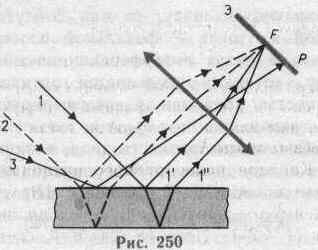

Лучи 1' и 1", отразившиеся от верхней и нижней граней пластинки (рис.250), параллельны друг другу, так как пластинка плоскопараллельна. Следовательно, интерферирующие лучи 1' и 1" «пересекаются» только в бесконечности, поэтому говорят, что полосы равного наклона локализованы в бесконечности. Для их наблюдения используют собирающую линзу и экран (Э), расположенный в фокальной плоскости линзы. Параллельные лучи 1' и 1" соберутся в фокусе F линзы (на рис. 250 ее оптическая ось параллельна лучам 1' и 1"), в эту же точку придут и другие лучи (на рис.250 — луч 2), параллельные лучу 1, в результате чего увеличивается общая интенсивность. Лучи 3, наклоненные под другим углом, соберутся в другой точке Р фокальной плоскости линзы. Легко показать, что если оптическая ось линзы перпендикулярна поверхности пластинки, то полосы равного наклона будут иметь вид концентрических колец с центром в фокусе линзы.