- •Загрязнение атмосферного воздуха

- •5.4. Проинтегрированная по времени концентрация

- •5.5. Оценка биологического риска от загрязнения атмосферного воздуха

- •5.6. Оценка загрязнения атмосферы при эксплуатации автотранспорта

- •Загрязнение поверхностных и подземных вод

- •Загрязнение почвенного покрова

- •Влияние различных отраслей народного хозяйства на состояние окружающей среды

- •Основные методы инженерной защиты окружающей среды

- •Очистка от пыли

Очистка от пыли

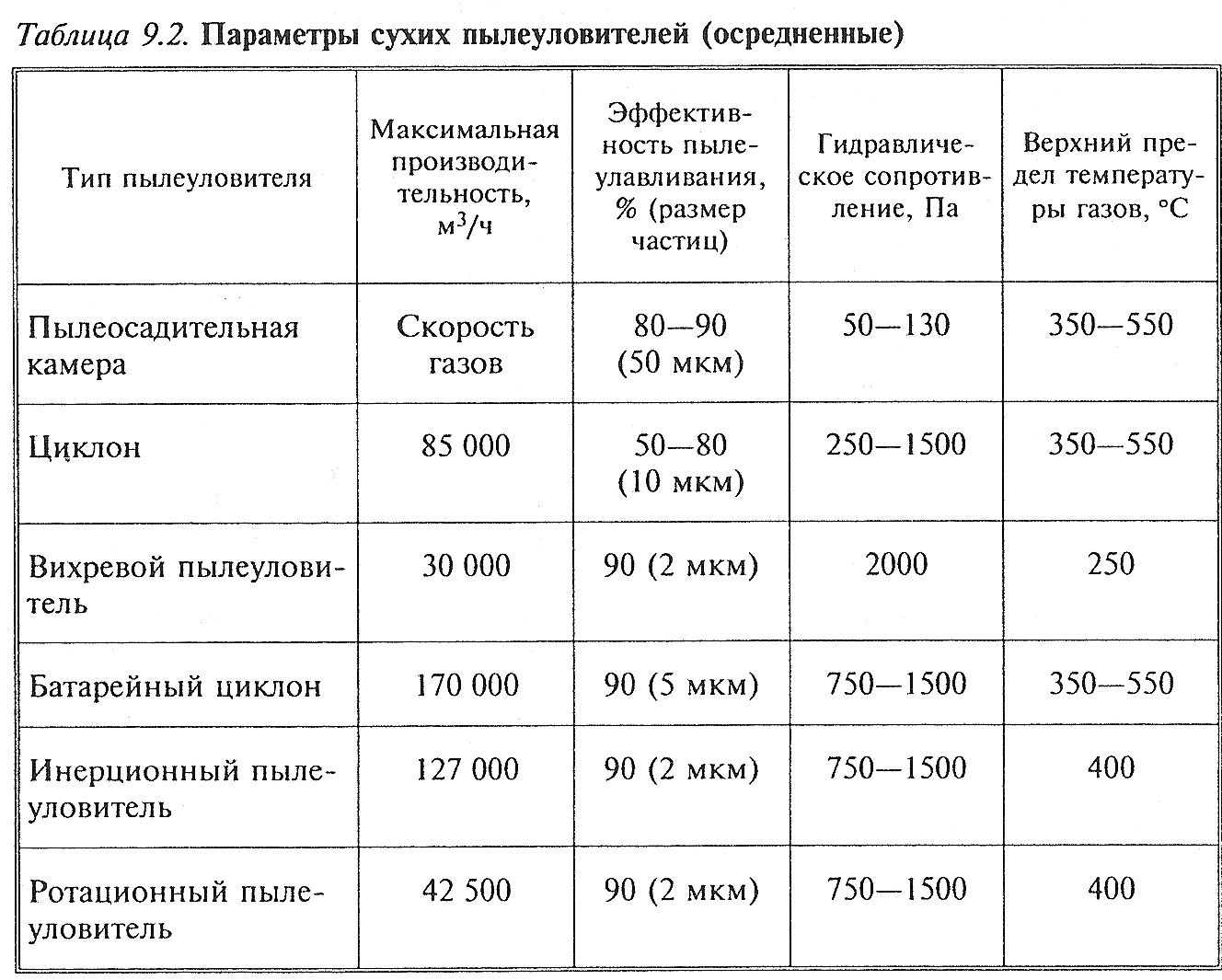

Сухие пылеуловители. К сухим пылеуловителям относятся такие, в которых очистка движущегося воздуха от пыли происходит механически под действием сил гравитации и инерции. Эти системы называются инерционными, так как в них при резком изменении направления движения газового потока частицы пыли, сохраняя по инерции направление движения, ударяются о поверхность, теряют свою энергию и под действием сил гравитации осаждаются в специальном бункере.

Такие пылеуловители условно делятся на три группы:

• пылеосад и тельные камеры, принцип работы которых основан на действии силы тяжести (гравитационной силы);

• инерционные пылеуловители, принцип работы которых основан на действии силы инерции;

• циклоны, батарейные циклоны, вихревые пылеуловители, принцип работы которых основан на действии центробежной силы.

Параметры сухих пылеуловителе представлены в табл. 9.2.

Мокрые пылеуловители. Особенностью этих систем очистки является высокая эффективность очистки от мелкодисперсной пыли (менее 1,0 мкм). Эти системы работают по принципу осаждения частиц пыли на поверхность капель (или пленки) жидкости под действием сил инерции и броуновского движения. Достоинством этих аппаратов является возможность очистки от пыли горячих и взрывоопасных газов. Основной недостаток этого способа газоочистки — образование больших объемов шлама.

Аппараты мокрого типа иначе называют скрубберами. Скруббер (англ. scrubber, от англ. scrub — скрести, чистить) — устройство, используемое для очистки твердых или газообразных сред от примесей в различных химико-технологических процессах. Способ основан на промывке газа жидкостью (обычно водой) при максимально развитой поверхности контакта жидкости с частицами аэрозоля и возможно более интенсивном перемешивании очищаемого газа с жидкостью. Данный метод позволяет удалить из газа частицы пыли, дыма, тумана и аэрозолей (обычно нежелательные или вредные) практически любых размеров.

По конструктивному исполнению различают скрубберы Вен-тури, форсуночные и центробежные скрубберы, аппараты ударно-инерционного действия, барботажно-пенные аппараты, наса-дочные скрубберы и др.

Электрофильтры. В этих аппаратах осаждение пылевых частиц происходит под действием электростатического поля. Они относятся к I и II классам пылеуловителей и предназначены для очистки воздуха от пыли IV и V групп дисперсности. Электрофильтры используются для очистки значительных объемов воздуха с высокой эффективностью.

Фильтры. В этих пылеуловителях очистка воздуха от пыли происходит вследствие задержания частиц в порах и разветвлениях пористых и волокнистых материалов (материал может быть дополнительно смочен маслом или водой). По типу фильтровального материала делятся на тканевые, волокнистые и зернистые. Фильтры относятся к I, II и III классам пылеуловителей и предназначены для очистки воздуха от пыли всех групп дисперсности.

Очистка от газообразных примесей

Метод сорбции (абсорбции и адсорбции) — это физический или химический процесс, при котором атомы, молекулы или ионы входят в какое-либо объемное состояние — жидкость или твердое тело.

При абсорбции происходит разделение газовоздушной смеси на составные части путем поглощения одного или нескольких компонентов газообразных примесей водой (или другим жидким адсорбером) с образованием раствора. Абсорбент выбирают из условия растворения в нем поглощаемого газа. Например, для удаления из газовоздушной смеси таких примесей, как аммиак и хлористый водород целесообразно применять воду, а для ароматических углеводородов — вязкие масла.

При адсорбции поглощение газообразных примесей происходит на поверхности твердого тела. В качестве адсорбентов могут выступать разнообразные материалы с высокой удельной поверхностью. Наиболее широко применяемыми адсорбентами являются активированный уголь, силикагели, цеолиты, а также некоторые другие группы природных минералов и синтетических веществ.

Термический метод, или высокотемпературное дожигание, который иногда называют термической нейтрализацией, основан на способности горючих газов и паров, входящих в состав вентиляционных выбросов, сгорать с образованием менее токсичных веществ.

Различают три схемы термической нейтрализации:

• прямое сжигание;

• термическое окисление;

• каталитическое дожигание.

При каталитическом методе токсичные компоненты газовоздушной смеси, взаимодействуя со специальным веществом — катализатором, превращаются в безвредные вещества. В качестве катализаторов используются металлы или их соединения (платина, оксиды меди и марганца и пр.). Катализатор играет роль ускорителя химического процесса.

Метод хемосорбции основан на поглощении газов и паров твердыми или жидкими поглотителями с образованием химических соединений. Реакции хемосорбции экзотермические. Примером хемосорбции может служить очистка газовоздушной смеси от сероводорода мышьякощелочным методом.

Туманоуловители используют для очистки воздуха от туманов, кислот, щелочей, масел и других жидкостей. Это волокнистые фильтры, принцип действия которых основан на осаждении капель на поверхности пор с последующим их стеканием под действием гравитационных сил.

Туманоуловители делят на низкоскоростные (скорость фильтрации <0,15 м/с), в которых преобладает механизм диффузного осаждения капель тумана, и высокоскоростные (2 м/с), где осаждение происходит главным образом под действием инерционных сил. Последние имеют меньшие размеры и обеспечивают эффективность очистки 0,9—0,99.

Очистка сточных вод

Сточные воды промышленного предприятия можно разделить на три основные категории:

• производственные сточные воды, образующиеся в технологическом процессе;

• бытовые сточные воды (от санитарных узлов производственных и непроизводственных помещений, от душевых установок, имеющихся на территории промышленных предприятий);

• поверхностные сточные воды (дождевые, талые и поливо-моечные).

Бытовые сточные воды предприятий чаще всего не подвергаются очистке на самом предприятии и отводятся на очистку на городские станции аэрации.

Производственные и поверхностные сточные воды должны подвергаться очистке на предприятии перед сбросом в водосточные городские сети или в водные объекты.

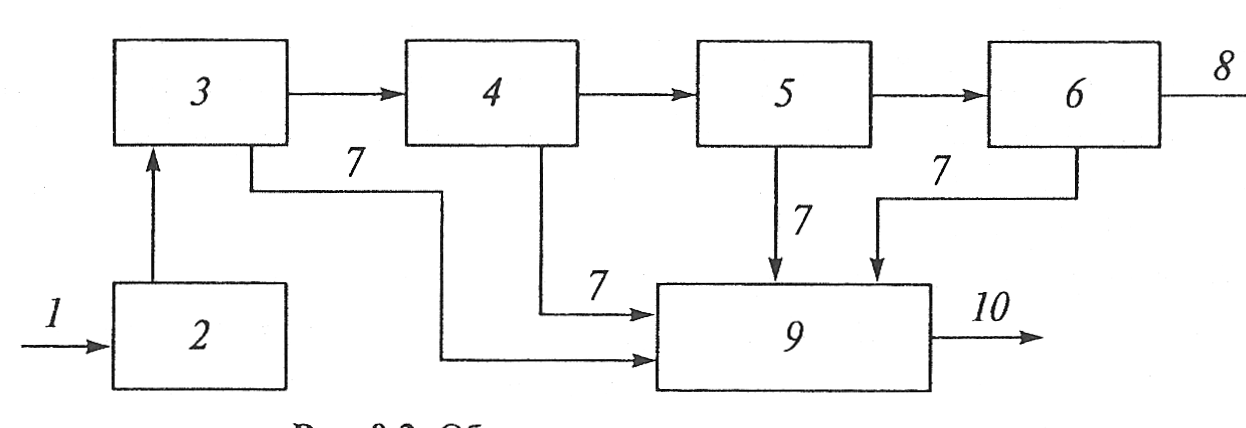

На рис. 9.2 представлена общая схема очистных сооружений сточных вод.

Рис. 9.2. Общая схема очистки сточных вод: / — необработанные сточные воды; 2 — устройство для регулирования состава и расхода сточных вод; 3 — сооружения механической очистки; 4 — сооружения других методов очистки; 5 — сооружения глубокой очистки; 6 — сооружения по обеззараживанию сточных вод; 7— осадок или избыточная биомасса; 8— очищенные сточные воды; 9 — сооружения по обработке осадка; 10 — обработанный осадок

Вода на предприятиях используется для следующих основных целей: охлаждение или подогрев исходных материалов и продукции предприятий; охлаждение деталей и узлов технологического оборудования; растворение реагентов для приготовления различных технологических растворов, очистка исходных материалов или продукции. При этом происходит загрязнение воды растворимыми и нерастворимыми примесями.

Например, в сточных водах предприятий машиностроения могут содержаться следующие виды примесей: механические примеси органического и минерального происхождения, в том числе гидроксиды металлов; стойкие и летучие нефтепродукты; эмульсии, стабилизированные различного рода добавками; растворенные токсичные соединения органического и неорганического происхождения (ионы металлов, фенолы, цианиды, сульфаты, сульфиды и др.).

Качественная и количественная характеристика сточных вод, образующихся на машиностроительных предприятиях, зависит от вида технологических процессов производства продукции и использования в них воды.

В литейных цехах вода используется на операциях гидравлической выбивки стержней, транспортировки и промывки формовочной земли в отделениях регенерации, а также на гидротранспорт отходов горелой земли и систему обеспыливающей вентиляции. Образующиеся при выполнении этих операций сточные воды загрязняются глиной, песком, зольными остатками от выгоревшей части стержневой смеси и связующими добавками формовочной смеси. Концентрация этих веществ изменяется в широких пределах в зависимости от применяемого оборудования, исходных формовочных материалов и может достигать значений 5000 мг/л.

В механических цехах при обработке металлов вода используется для охлаждения инструмента, на промывке деталей и обработке помещений, при этом сточные воды загрязняются минеральными маслами, мылами, металлической и абразивной пылью и эмульгаторами. Основное загрязнение вносят смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ), применяемые при обработке деталей на металлорежущих станках.

В прокатных цехах вода используется для охлаждения оборудования станов, гидросбива металлической окалины и обработки помещения. Сточные воды загрязняются в основном маслом и окалиной.

Аналогичные загрязнения, но в меньших концентрациях, содержатся в сточных водах штамповочных и кузнечно-прессовых цехов.

В гальванических цехах вода используется для приготовления растворов электролитов, промывных операций перед нанесением покрытий и перед сушкой деталей, наполнения ванн улавливания загрязняющих веществ, а также промывки деталей после нанесения гальванических покрытий. Из всех видов сточных вод машиностроительных предприятий стоки гальванических цехов загрязнены в наибольшей степени ядовитыми химическими веществами, при этом концентрации загрязнений существенно зависят от вида технологического процесса нанесения гальванопокрытий.

Основные виды загрязнений сточных вод гальванических цехов при травлении — различные кислоты; обезжиривании — цианиды и кислоты; декапировании — кислоты; осветлении — щелочи и азотная кислота; электрополировании — серная и азотная кислоты; латунировании — цианы; нанесении металлических покрытий — медь, никель, хром, кадмий, цинк, серебро, олово (в зависимости от вида покрытия); анодировании — кислоты и т. п.

В остальных цехах машиностроительных предприятий (сборосварочных, монтажных, испытательных, лакокрасочных и т. п.) сточные воды содержат механические примеси, маслопродукты, кислоты и т. д., однако концентрации этих веществ значительно ниже, чем в вышеуказанных видах производств.

Определение качественной и количественной характеристики загрязнения производственных сточных вод важно для выбора метода их очистки и технологической линии очистки, контроля эксплуатации очистных сооружений и сброса сточных вод, а также для решения вопросов о возможности повторного использования стоков, извлечения и утилизации веществ, загрязняющих воду. Основные методы очистки сточных вод в зависимости от загрязнения представлены на рис. 9.3.

Существуют различные методы очистки сточных вод:

• механический;

• термический.

• физико-химический;

• химический;

• биологический;

В зависимости от степени вредности и характера загрязнений очистка сточных вод может производиться каким-либо одним способом или комплексом методов. В процессе очистки вод перед сбросом их в водоем, предусматривает обработку осадка и обеззараживание сточных вод перед сбросом их в водоем.

При механической очистке из производственных сточных вод путем процеживания, отстаивания и фильтрования удаляется до 90% нерастворимых механических примесей различной степени дисперсности (песок, глинистые частицы, окалина и др.), а из бытовых сточных вод — до 60%. Для этих целей применяют решетки, песколовки, песчаные фильтры, отстойники различных типов. Вещества, плавающие на поверхности сточных вод (нефть, смолы, масла, жиры, полимеры и др.), задерживают нефте- и мас-лоловушками и др.

Наиболее эффективны для очистки производственных сточных вод химические и физико-химические методы очистки.

К основным химическим способам относят нейтрализацию и окисление. В первом случае для нейтрализации кислот и щелочей в сточные воды вводят специальные реагенты (известь, кальцинированную соду, аммиак), во втором — различные окислители. С их помощью сточные воды освобождаются от токсичных и других компонентов.

При физико-химической очистке используются:

• коагуляция — введение в сточные воды коагулянтов (солей аммония, железа, меди, шламовых отходов и пр.) для образования хлопьевидных осадков, которые затем легко удаляются;

• адсорбция — способность некоторых веществ (бентонитовых глин, активированного угля, цеолитов, силикагеля, торфа и др.) извлекать и концентрировать на своей поверхности (сорбировать) другие вещества;

• флотация — пропуск через сточные воды воздуха; газовые пузырьки захватывают при движении вверх поверхностно-активные вещества, нефть, масла, другие загрязнения и образуют на поверхности воды легко удаляемый пенообразный слой.

Для очистки коммунально-бытовых сточных вод и промышленных стоков целлюлозно-бумажных, нефтеперерабатывающих, пищевых предприятий широко используют биологические (биохимические) методы. Они основаны на способности некоторых микроорганизмов использовать для своего развития органические и некоторые неорганические соединения, содержащиеся в сточных водах (сероводород, аммиак, нитриты, сульфиды и т. д.). Очистку ведут с помощью:

• естественных методов (полей орошения, полей фильтрации, биологических прудов и др.);

• искусственных методов (аэротенков, метатенков, биофильтров, циркуляционных окислительных каналов).

В последние годы активно разрабатываются новые эффективные методы, способствующие экологизации процессов очистки сточных вод:

• электрохимические методы, основанные на процессах анодного окисления и катодного восстановления, электрокоагуляции и электрофлотации;

• мембранные процессы очистки (ультрафильтры, электродиализ и др.);

• магнитная обработка, позволяющая улучшить флотацию взвешенных частиц;

• радиационная очистка воды, позволяющая в кратчайшие сроки подвергнуть загрязняющие вещества окислению, коагуляции и разложению;

• озонирование, при котором в сточных водах не образуется веществ, отрицательно воздействующих на естественные биохимические процессы.

Переработка, утилизация и захоронение отходов

Отходы — это продукты, которые образуются в процессе преобразования вещества и энергии при производственной и бытовой деятельности людей, но не являются их целью и не обладают полноценными потребительскими свойствами.

Ежегодно в России образуется около 7 млрд т всех видов отходов, из которых используется лишь 28 %.

На территории страны в отвалах и хранилищах накоплено около 80 млрд т твердых отходов, причем токсично из них более 1,4 млрд т. Только под свалки и полигоны твердых бытовых отходов ежегодно официально отводится около 10 тыс. га земель.

Сконцентрированные в отвалах, терриконах, на несанкционированных свалках отходы являются источником загрязнения атмосферного воздуха, подземных и поверхностных вод, почв и растительности.

Все отходы подразделяют:

• на отходы потребления (или бытовые);

• отходы производства (или промышленные отходы). Отходы производства — это остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, образовавшиеся при производстве продукции или выполнении работ и утратившие полностью или частично исходные потребительские свойства. Они бывают:

• твердыми (отходы металлов, пластмасс, древесина и т. д.);

• жидкими (производственные сточные воды, отработанные органические растворители и т. д.);

• газообразными (выбросы промышленных печей, автотранспорта и т. д.).

Наибольшее количество промышленных отходов образуют угольная промышленность, предприятия черной и цветной металлургии, тепловые электростанции, промышленность строительных материалов.

Под опасными отходами понимают отходы, содержащие в своем составе вещества, которые обладают одним из опасных свойств (токсичностью, взрывчатостью, инфекционностью, пожароопасностью и т. д.) и присутствуют в количестве, опасном для здоровья людей и окружающей природной среды.

В России к опасным отходам относят около 10 % от всей массы твердых отходов (металлические и гальванические шламы, отходы стекловолокна, асбестовые отходы и пыль; остатки от переработки кислых смол, дегтя и гудронов; отработанные радиотехнические изделия и т. д.).

Класс токсичности отходов определяют согласно классификатору токсичных промышленных отходов. Наибольшую угрозу для человека и всей биоты представляют опасные отходы, содержащие химические вещества I и II классов токсичности (в их составе присутствуют радиоактивные изотопы, диоксины, пестициды, бенз(а)пирен и некоторые другие вещества).

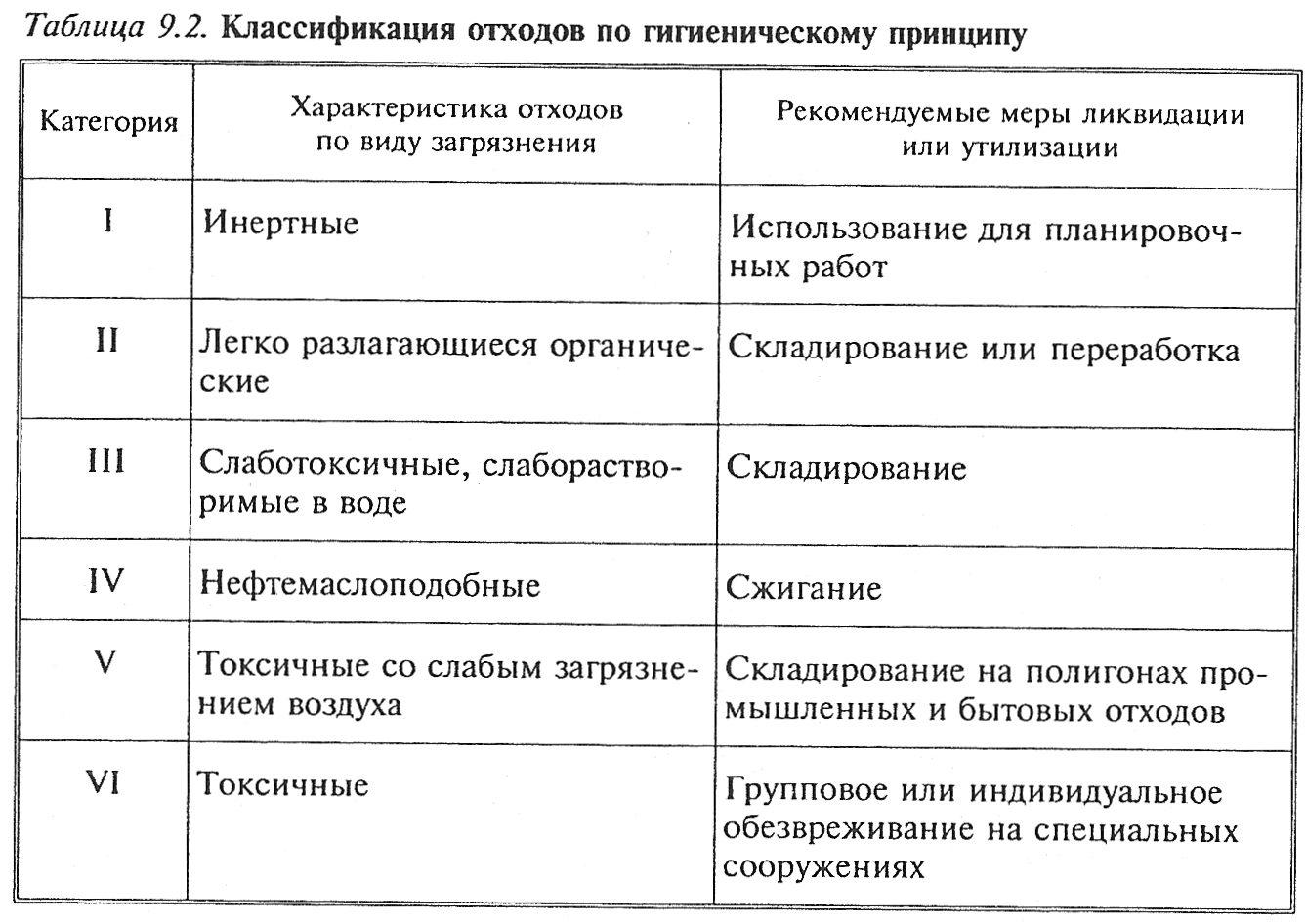

По гигиеническому принципу, связанному со степенью токсикологической опасности, отходы делят на 6 категорий (табл. 9.2). При этом более 50 % отходов относятся к I категории, а примерно 10 % — к категориям V и VI.

В России разработаны высокотехнологичные способы захоронения токсичных и высокотоксичных веществ. Эти технологии широко применяют, например, при захоронении радиоактивных отходов.

Захоронению отходов, содержащих менее токсичные вещества, уделяют меньше внимания.

Качественный и количественный состав твердых производственных отходов значительно отличается от аналогичных показателей по твердым бытовым отходам. Поэтому, несмотря на похожие подходы к утилизации, в случае переработки твердых производственных отходов имеются определенные отличия.

Захоронение твердых отходов производств на полигонах и свалках, которое пока наиболее широко распространено у нас, можно рассматривать лишь как временную меру их утилизации, так как большая часть этих отходов подвергается разложению чрезвычайно медленно. При этом методе из сферы возможного полезного использования изымаются тысячи тонн ценного вторичного сырья. Особо вредные промышленные отходы принимают на полигон в герметически упакованных металлических контейнерах и захоранивают в глубоких котлованах. Кроме технологического паспорта с каждой партией направляются два акта: в одном подтверждается герметичность упаковки контейнера, в другом указываются название отходов, их количество и причины списания.

Переработка твердых отходов производств по заводской технологии — наиболее оптимальный метод их использования. Значительная часть твердых отходов промышленных предприятий может быть эффективно использована в народном хозяйстве. Так, строительная индустрия и промышленность строительных материалов ежегодно добывают и потребляют около 3,5 млрд т нерудного сырья, большая часть которого может быть заменена промышленными отходами. Задача утилизации последних тем более актуальна, что организация производства продукции на их основе требует затрат в 2—3 раза меньших, чем для соответствующих производств на основе специально добываемого природного сырья.

При всем разнообразии способов переработки общая схема процесса может быть представлена следующим образом.

Первая стадия — это сортировка отходов, отделение посторонних включений, таких как ветошь, остатки бумажной и деревянной тары, металлических предметов и т. д.

Вторая стадия — измельчение — одна из наиболее ответственных в процессе. В результате одно- или двухстадийного измельчения материал приобретает размеры, достаточные для того, чтобы можно было осуществлять его дальнейшую переработку.

На третьей стадии дробленый материал подвергают отмывке от загрязнений, а также еще раз отделяют от посторонних примесей.

На четвертой и пятой стадиях высушенные дробленые отходы смешивают при необходимости со стабилизаторами, наполнителями и другими ингредиентами и гранулируют.

Характер шестой стадии полностью обусловлен тем, какого рода отходы проходили предварительную обработку. Часто гранулят используют в качестве наполнителя при производстве строительных материалов или в дорожном строительстве; в ряде случаев такой гранулят можно смешивать с товарным продуктом или перерабатывать его в изделия.

Производственные отходы металла подвергают многостадийной переработке. Эффективность использования лома и отходов металла зависит от их качества. Загрязнение и засорение металлоотходов приводят к большим потерям при переработке, поэтому сбор, хранение и сдача их регламентируются специальными стандартами.

Основные операции первичной обработки металлоотходов:

• сортировка — разделение лома и отходов по видам металлов;

• разделка лома — удаление неметаллических включений;

• механическая обработка — рубка, резка, пакетирование и брикетирование на прессах.

Пакетирование отходов организуется на предприятиях, на которых образуется 50 т и более высечки и обрезков в месяц. Каждая партия должна сопровождаться удостоверением о взрывобезопасности. Стружку перерабатывают на пакетирующих прессах, стружкодробилках, брикетировочных прессах. Брикетированию (окускованию механическим уплотнением на прессах, под молотом и на других механизмах) подвергается сухая и неокисленная стружка одного вида, не содержащая посторонних примесей, с длиной элемента до 40 мм для стальной и 20 мм для чугунной стружки. Прессование вьюнообразной стружки целесообразно проводить в отожженном состоянии, так как при этом отпадает необходимость выполнения таких подготовительных операций, как дробление, обезжиривание, отбор обтирочных материалов и мелких кусков металла.

Отходы древесины широко используют для изготовления товаров культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода главным образом методом прессования. Переработанные древесные отходы применяют в производстве древесно-стружечных плит, корпусов различных приборов и т. п.

Во многих странах промышленные отходы используют в качестве топлива на так называемых контейнерных теплоцентралях. Передвижная теплоэлектростанция монтируется на автомобиле с автоприцепом, она может работать, используя в качестве топлива опилки, щепу и другие отходы, отапливая небольшие помещения: школы, больницы, фермы и т. п.

Утилизация и ликвидация осадков сточных вод, образующихся в процессе очистки сточных вод в первичных и вторичных отстойниках, осуществляется по схеме, показанной на рис. 9.4.

Уплотнение осадков связано с удалением свободной влаги и является необходимой стадией всех вариантов технологических схем обработки осадков. При этом, используя гравитационный, флотационный, центробежный и вибрационный методы, в среднем можно удалить 60% влаги и сократить массу осадка в 2,5 раза.

При стабилизации осадков биологически разлагаемая часть органического вещества распадается на диоксид углерода, метан и воду. Процесс стабилизации осуществляют с помощью микроорганизмов в анаэробных и аэробных условиях.

Кондиционирование осадков — процесс предварительной подготовки осадков перед обезвоживанием в целях улучшения водоотдающих свойств осадков вследствие изменения их структуры и форм связи воды. При этом используют реагентные или безреагентные методы. В первом случае коагулянтами или флокулянтами изменяют структуру осадка и форму связи воды в нем и тем самым улучшают его водоотдающие свойства. Во втором случае применяют тепловую обработку, замораживание с последующим оттаиванием, жидкофазное окисление, электрокоагуляцию и радиационное облучение. Обезвоживание осадков осуществляют или на иловых площадках, или механически с помощью вакуум-фильтров, фильтров-прессов, центрифуг и виброфильтров.

Термическую обработку производят путем сжигания или сушки осадков. Сжигание осадков производят тогда, когда их утилизация невозможна или нецелесообразна, а также когда отсутствуют условия для их складирования, так как после сжигания объем осадков уменьшается в 80—100 раз. Осадки сжигают в многоподовых, барабанных, циклонных и распылительных печах, а также в печах кипящего слоя.

Сушку осадков осуществляют в случае подготовки их к утилизации. Разработаны различные технологические схемы получения белково-витаминного кормового продукта (белвитамина), кормовых дрожжей и технического витамина В12.

При высоком солесодержании применяют методы электродиализа, выпаривания, обратного осмоса, а остаточные загрязнения снимаются на ионообменных установках. Все сточные воды с радиоактивностью выше допустимой сливают в специальные подземные резервуары или закачивают в глубокие подземные бессточные бассейны.

Отходы от выпарных установок и отработавшие ионообменные смолы после соответствующей обработки, т. е. получения специальных блоков, захораниваются в контролируемых местах.

Безотходное и ресурсосберегающее производство

Накопление значительных масс твердых отходов во многих отраслях промышленности обусловлено существующим уровнем технологии переработки соответствующего сырья и недостаточностью его комплексного использования. Удаление (транспортирование) отходов и их хранение (устройство и содержание отвалов и шламонакопителей) являются дорогими мероприятиями. На металлургических производствах, тепловых электростанциях и углеобогатительных фабриках затраты на них составляют примерно 8—30 % стоимости производства основной продукции.

Радикальное решение проблем защиты от промышленных отходов возможно при широком применении безотходных и малоотходных технологий и производств.

Под безотходной технологией, безотходным производством, безотходной системой понимают не просто технологию или производство того или иного продукта (или продуктов), а принцип организации функционирования производства. При этом рационально используются все компоненты сырья и энергия в замкнутом цикле (первичные сырьевые ресурсы — производство — потребление — вторичные сырьевые ресурсы), т. е. не нарушается сложившееся экологическое равновесие в биосфере. Основой безотходных производств является комплексная переработка сырья с использованием всех компонентов, поскольку отходы производства — это по тем или иным причинам неиспользованная часть сырья. Большое значение при этом приобретает разработка ресурсосберегающих технологий.

Малоотходная технология является промежуточной ступенью при создании безотходного производства. При малоотходном производстве вредное воздействие на окружающую среду не превышает уровня, допустимого санитарными органами, но по техническим, экономическим, организационным или другим причинам часть сырья и материалов переходит в отходы и направляется на длительное хранение или захоронение.

Малоотходная и безотходная технология должны обеспечить:

• комплексную переработку сырья с использованием всех его компонентов на базе создания новых безотходных процессов;

• создание и выпуск новых видов продукции с учетом требований повторного ее использования;

• переработку отходов производства и потребления с получением товарной продукции или любое полезное их использование без нарушения экологического равновесия;

• использование замкнутых систем промышленного водоснабжения;

• создание безотходных комплексов.

В машиностроении разработка малоотходных технологических процессов связана прежде всего с необходимостью увеличения коэффициента использования металла. Увеличение его не только дает технико-экономические выгоды, но и позволяет уменьшить отходы и вредные выбросы в окружающую среду.

В прокатном производстве в последние годы получили широкое распространение так называемые деталейрокатные станы (зубопрокатные, винтовой прокатки в винтовых камерах, поперечно-винтовой, клиновой и др.). В ряде случаев они позволяют отказаться от дальнейшей металлообработки и сэкономить на 10—35 % больше металла по сравнению с резанием.

Порошковая металлургия позволяет создавать материалы и изделия с особыми, часто уникальными составами, структурой и свойствами, а иногда вообще недостижимыми при других технологических процессах. Это обеспечивает значительный экономический эффект за счет снижения потерь материалов до 5—7 % и увеличения коэффициента использования металла в 2—3 раза (при металлообработке отливок и проката часто теряется в стружках до 60—70 % металла).

Идея многократного, циклического, экономного использования материальных ресурсов активно реализуется во многих развитых странах. Так, в США, ФРГ и Японии степень повторного использования таких экологически опасных металлов, как свинец, медь, никель достигла 65, 40 и 40 % соответственно. В этом отношении показатели России много скромнее. Крайне нерационально используются в нашей стране лесные богатства. Из доставленных на предприятия 1000 кубометров древесины мы получаем лишь 27,3 т бумаги, в то время как в Швеции из такого же количества получают 129 т, в США — 137 т, а в Финляндии — 164 т.

Повторное использование материальных ресурсов исключительно важно с точки зрения сохранения или продления времени использования запасов важнейших руд (исчерпаемых ресурсов). Подсчитано, например, что если запасы металлов возрастут даже в 10 раз, то обеспеченность сырьем увеличится всего в 2,5— 3 раза. Если же рециркуляция металлов достигнет 50 %, тогда обеспеченность важнейшими металлами возрастает в 3—3,5 раза, а при 95—98%-ной рециркуляции — в 5—7 раз. Именно поэтому экологи считают, что важнейшим резервом сырья является вторичное использование материальных ресурсов. Следовательно, для рационального развития экономики, определяющего, в свою очередь, устойчивое развитие любой страны, необходимы планомерное, целенаправленное повышение роли вторичных ресурсов и организация технологического круговорота веществ.

Концепция безотходного производства включает несколько положений.

Во-первых, ресурсы необходимо использовать в таком цикле, который включал бы не только сферу промышленного производства, но и сферу потребления. Замкнутым такой цикл может быть только на уровне промышленного региона или территориально-производственного комплекса. Следовательно, необходимо в рамках этого региона или комплекса найти потребителей отходов, производимых предприятиями.

Во-вторых, должно быть обязательное использование в производстве всех компонентов сырья и сведение до минимума нерациональных энергозатрат.

В-третьих, составной частью концепции безотходного производства является сохранение сложившегося экологического равновесия. Критерием качества окружающей среды являются предельно допустимые концентрации (ПДК) и рассчитанные на их основе предельно допустимые выбросы (ПДВ) и сбросы (ПДС).

Следовательно, безотходная технология есть не только чисто технологический процесс, это и совокупность организационных и управленческих мероприятий, проектных и научно-исследовательских работ. Она обязательно должна охватывать и сферу потребления продукции, которая после утраты своих потребительских свойств (например, изношенные автопокрышки, пластиковые бутылки) могла бы быть возвращена в производство или по меньшей мере переведена в экологически безопасную форму.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Значительную роль в реализации задач оптимального природопользования и природоохранной деятельности играют механизмы природоохранного регулирования. Основными из них являются:

• природоохранное законодательство и подзаконные нормативные акты;

• нормативно-техническая база и система нормативов качества природной среды;

• деятельность государственных природоохранных органов;

• деятельность общественного экологического движения;

• международное сотрудничество в области природопользования и охраны окружающей среды.

Природоохранное законодательство и подзаконные нормативные акты

Основные принципы экологического законодательства вытекают из положений Конституции Российской Федерации. Эти положения условно можно разделить на две категории, одна из которых непосредственно посвящена экологическим отношениям, а другая опосредованно участвует в их регулировании.

В первую категорию входят:

• статья 9 о земле и других природных ресурсах, находящихся в различных формах собственности;

• статья 36 о праве частной собственности на землю, о свободном владении, пользовании и распоряжении природными ресурсами, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и интересов других лиц;

• статья 42 о праве каждого на благоприятную природную среду;

• статья 58 об обязанности каждого сохранять природу, бережно относиться к ее богатствам;

• статья 72 об отнесении к совместному ведению Федерации и ее субъектов земельного, водного, лесного законодательства, законодательства о недрах, об охране окружающей среды и обеспечении экологической безопасности.

Другая категория включает в себя положения, косвенно касающиеся экологии, но играющие не менее важную роль, чем те положения, которые перечислены выше, и в частности:

• статьи 1, 7 о демократическом, правовом, социальном характере Российского государства;

• статья 8 о гарантировании единства экономического пространства, поддержки конкуренции, свободы экономической деятельности;

• статьи 2, 17, 18 о человеке, его правах и свободах как высших ценностях, защита которых является обязанностью государства и всех его органов;

• статья 19 о равенстве всех перед законом и судом. Особая роль Конституции среди других законов Российской

Федерации связана с тем обстоятельством, что ее положения обладают прямым действием на всей территории страны.

Система экологических законодательных актов включает две подсистемы: природоохранное законодательство и природоре-сурсное законодательство.

Подсистема природоохранного законодательства содержит:

• Закон Российской Федерации «Об охране окружающей среды» (2002 г.);

• Закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (1999 г.);

• «Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан» (1993 г.);

• Закон Российской Федерации «Об охране атмосферного воздуха» (1999 г.);

• Закон Российской Федерации «Об экологической экспертизе» (1995 г.) и др.

Подсистему природоресурсного законодательства образуют:

• Земельный кодекс Российской Федерации (2001 г.);

• Водный кодекс Российской Федерации (2006 г.);

• Закон Российской Федерации «О недрах» (1992 г.);

• Лесной кодекс Российской Федерации (1997 г.);

• Закон Российской Федерации «О животном мире» (1995 г.) и др.

На уровне субъектов РФ также принимаются аналогичные законы, дополняющие федеральное законодательство с учетом местных природных и экономических факторов.

Помимо законодательства механизм регулирования природоохранной деятельности обеспечивается подзаконными актами: указами Президента РФ, постановлениями Правительства РФ, ведомственными нормативными актами и нормативными актами организаций.

Ведомственные подзаконные акты, принимаемые министерствами, федеральными службами, агентствами и другими ведомствами, включают в себя приказы, инструкции, правила, наставления, положения и другие документы. Подзаконные акты, касающиеся проблем охраны природной среды, могут также приниматься на уровне предприятий, учреждений и других юридических лиц. Например, сельскохозяйственные предприятия могут устанавливать правила пользования сельхозугодьями. Учреждения, являющиеся держателями экологической информации и данных о природной среде, вправе определять в установленном порядке правила, регулирующие использование такой информации.

Правовые нормы, регулирующие природоохранную деятельность, могут содержаться в договорах (соглашениях) различного уровня (межгосударственных, между субъектами РФ, между отдельными предприятиями и т. д.).

Нормативно-техническая база и нормативы качества природной среды

Нормативно-техническую базу в природоохранной деятельности формируют на основе системы нормативно-технических документов, регламентирующих требования к объектам стандартизации, обязательных для исполнения, разработанных в установленном порядке и утвержденных уполномоченными государственными органами. Основные виды нормативно-технических документов включают в себя стандарты, технические условия, методические указания и рекомендации, строительные нормы и правила и пр.

Нормативно-техническая база обеспечивает реализацию конкретных видов экологической деятельности и ее соответствие природоохранному законодательству.

Система нормативно-технической документации насчитывает тысячи наименований документов. В них, в частности, установлены ПДК в атмосферном воздухе, водных объектах, почве для сотен вредных веществ. Разработаны нормы воздействий радиационных, шумовых, вибрационных, электромагнитных и других нагрузок. Объектами экологического нормирования являются также экономические аспекты природоохранной деятельности, контрольно-измерительные приборы, методики проведения наблюдений и обобщения данных и пр.

Нормирование качества окружающей природной среды производится с целью установления предельно допустимых норм воздействия на окружающую природную среду, гарантирующих экологическую безопасность населения и сохранение генетического фонда, обеспечивающих рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов в условиях устойчивого развития хозяйственной деятельности.

Требования к нормированию качества среды обитания и уровней воздействий на окружающую среду установлены в Законе Российской Федерации «Об охране окружающей среды». В основу системы норм и нормативов положены следующие показатели:

• медицинский, характеризующий пороговый уровень угрозы здоровью человека;

• технологический, характеризующий способность экономики обеспечить реализацию заданных пределов воздействий на человека и условий его жизнедеятельности;

• научно-технический, характеризующий возможность контроля с помощью технических средств за соблюдением пределов воздействия на окружающую среду по всем параметрам.

Нормативы предельно допустимых вредных воздействий, а также методы их определения утверждаются специально уполномоченными на то государственными органами Российской Федерации в области охраны окружающей природной среды, санитарно-эпидемиологического надзора и совершенствуются по мере развития науки и техники с учетом международных стандартов.

При нарушении требований нормативов качества окружающей природной среды выбросы, сбросы вредных веществ или иные виды негативного воздействия могут быть ограничены, приостановлены или прекращены по предписанию специально уполномоченных на то государственных природоохранных органов.

Нормативы, касающиеся воздействий на окружающую среду, устанавливают требования к источникам вредных воздействий, ограничивая их определенными пороговыми величинами. К подобным нормативам относятся предельно допустимые нормы выбросов и сбросов вредных веществ, предельно допустимые уровни физического, биологического и других воздействий. Эффективность системы нормативов по ограничению вредных воздействий обеспечивается:

• соответствием нормативов современному уровню науки и техники, а также международным стандартам;

• утверждением и согласованием нормативов уполномоченными на то государственными структурами;

• принуждением всех хозяйственных субъектов к обязательному выполнению этих нормативов.

Область применения экологических требований охватывает все экономическое пространство, включая, помимо традиционных объектов экономики, также военные и оборонные объекты.

Нормы и нормативы в области окружающей среды включают в себя натуральные и стоимостные нормативы, обеспечивающие сохранность природной среды.

Природоохранные натуральные нормативы — это экономически обоснованные и технически достижимые величины наиболее эффективного использования природных ресурсов (воды, воздуха, недр и т. д.), рассчитываемые исходя из уровня научно-технического прогресса. С помощью таких нормативов осуществляют мероприятия по снижению выбросов и сбросов вредных веществ в окружающую среду, использованию прогрессивных природоохранных технологий.

Стоимостные нормативы в условиях рыночной экономики предназначены осуществлять экономическое стимулирование природоохранной деятельности. Данные нормативы являются основой экономического механизма природопользования.

При оценке качества окружающей среды используют нормы и нормативы, ограничивающие воздействие на нее вредных факторов. Нормы и нормативы качества окружающей среды подразделяют на санитарно-гигиенические, экологические, производственно-хозяйственные и временные.

Санитарно-гигиенические нормативы включают в себя гигиенические и санитарно-защитные нормативы.

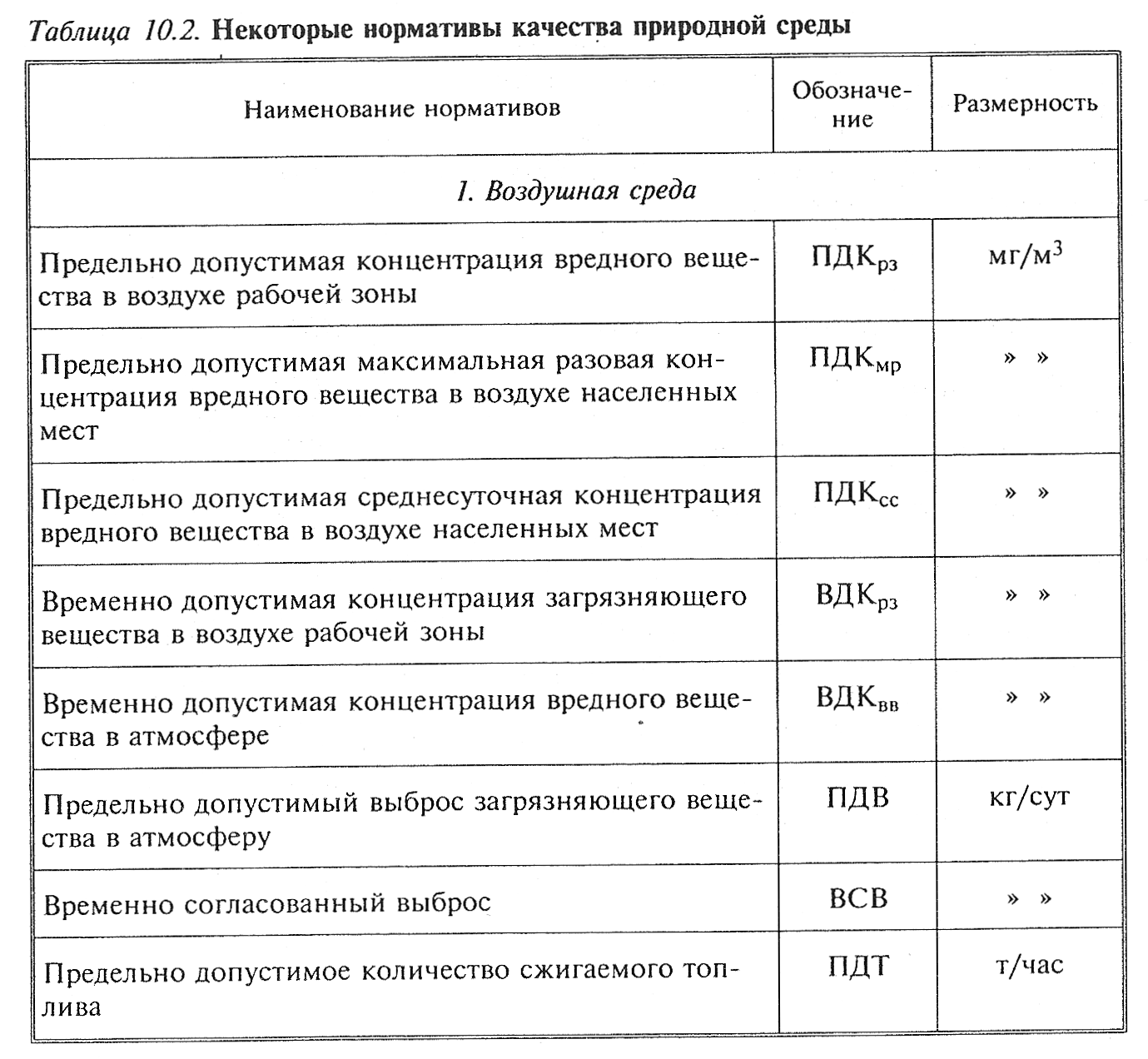

Гигиенические нормативы включают ПДК загрязняющих веществ в атмосфере, воде и почве, ПДУ вредных физических воздействий (вибрации, шума, радиоактивного и электромагнитного излучений и пр.), не оказывающие значимого вредного воздействия на человеческий организм в настоящее время и в отдаленном будущем, а также на здоровье будущих поколений.

Санитарно-защитные нормативы предусмотрены для защиты здоровья человека от вредных воздействий загрязняющих агентов и обеспечения достаточной чистоты пунктов водопользования. Эти нормативы используют при организации санитарных зон источников водоснабжения, пунктов водопользования, санитарно-защитных зон предприятий.

Экологические нормативы определяют пределы антропогенных воздействий на окружающую среду, превышение которых может создать угрозу сохранению оптимальных условий совместного существования человека и окружающей среды. Они включают в себя эколого-гигиенические и эколого-защитные нормативы, а также предельно допустимые нормативные нагрузки на окружающую среду.

Эколого-гигиенические нормативы аналогичны гигиеническим нормативам, определение которых уже дано ранее, но относятся ко всем живым организмам. При установлении эколого-гигиенических нормативов следует иметь в виду, что во многих случаях живые организмы более чувствительны к загрязнению природной среды, чем человек.

Эколого-защитные нормативы предназначены для сохранения генофонда Земли, восстановления экосистем, сохранения памятников культуры и природы и т. п. Они используются при организации охранных зон заповедников, природных национальных парков, биосферных заповедников, зеленых зон городов и пр.

Применение системы предельно допустимых нормативных нагрузок на окружающую среду направлено на предотвращение истощения природной среды и разрушения ее экологических связей, обеспечение рационального использования и воспроизводства природных ресурсов.

Производственно-хозяйственные нормативы предусмотрены для ограничения параметров производственно-хозяйственной деятельности конкретного предприятия с учетом экологической защиты природной среды. К ним относятся технологические, градостроительные, рекреационные и другие нормативы хозяйственной деятельности.

Технологические нормативы включают в себя: ПДВ в атмосферу, ПДС в водоемы и предельно допустимое количество сжигаемого топлива (ПДТ).

Градостроительные нормативы предусмотрены для обеспечения экологической безопасности при планировке и застройке городов и других населенных пунктов.

Рекреационные нормативы определяют правила пользования природными комплексами в целях обеспечения условий для полноценного отдыха и туризма.

В некоторых случаях, когда невозможно разработать гигиенические и технологические нормативы, устанавливают временные нормативы. По мере приобретения соответствующего технологического опыта и научных знаний такие нормативы пересматриваются. После пересмотра возможно изменение их временного статуса.

При оценке качества природной среды используют следующие основные нормативы (табл. 10.2).

Деятельность государственных органов охраны природной среды

При осуществлении процесса реализации природоохранного законодательства весьма важную роль играют государственные органы управления, контроля и надзора в области охраны окружающей среды. Государственные природоохранные органы подразделяются на органы общей и специальной компетенции.

Органы общей компетенции: Президент, Федеральное собрание, Правительство РФ, представительные и исполнительные органы субъектов РФ, органы местного самоуправления. Вопросы, касающиеся охраны окружающей среды, входят в компетенцию этих органов наряду с другими решаемыми ими вопросами.

Органы специальной компетенции предназначены решать только те природоохранные функции, которые на них возложены. К федеральным органам специальной компетенции, в частности, относятся:

• Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды РФ). В свою очередь, Минприроды РФ включает в себя Федеральную службу по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра), Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) и Федеральную службу по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет);

• Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), являющаяся органом Министерства здравоохранения и социального развития РФ. Одной из основных функций Роспотребнадзора является государственный санитарно-эпидемиологический надзор за соблюдением санитарного законодательства;

• Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз РФ), включающий в себя Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) и Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз);

• Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России).

• Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), являющаяся органом Министерства экономического развития РФ;

• Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство).

На уровне субъектов РФ законодательные функции в области охраны окружающей среды выполняют областные, краевые, республиканские органы законодательной власти. Соответствующие исполнительные функции осуществляют органы местной исполнительной власти, а также местные органы федеральных природоохранных ведомств.

Общественное экологическое движение

Согласно действующему законодательству РФ граждане и общественные организации (объединения) имеют право участвовать в проведении природоохранной политики.

Одни из первых общественных организаций в области охраны природы были учреждены еще в XIX в.: Российское географическое общество и Московское общество испытателей природы. В советское время, в конце 50-х гг., организована одна из первых массовых экологических организаций в стране — Всероссийское общество охраны природы с отделениями в республиках, областях, городах, районах и других административных единицах. Вскоре были созданы природоохранные учреждения в составе Союза научно-технических обществ, Всероссийского общества «Знание» и других общественных организаций.

В эпоху идеологических преобразований в нашей стране возник новый импульс экологического движения. В последние 15—20 лет были созданы сотни общественных организаций (добровольных обществ, союзов, фондов, движений).

Деятельность общественных экологических организаций весьма разносторонняя, основные ее направления включают:

• разработку и пропаганду общественных экологических программ;

• участие в борьбе с экологическими правонарушениями;

• участие в общественной экологической экспертизе, касающейся размещения и проектирования промышленных предприятий и других объектов;

• организацию общественных природоохранных акций;

• пропаганду экологических знаний.

Гарантии реализации прав общественных организаций в их природоохранной деятельности обеспечивает Федеральный закон «Об охране окружающей среды».

Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды

Природная среда не имеет государственных границ и поэтому для ее сохранения необходимо международное сотрудничество, направленное на объединение соответствующих усилий многих стран мира. В результате обострения мирового экологического кризиса международное сотрудничество в области природопользования и охраны окружающей среды с каждым годом приобретает все большую актуальность.

По характеру своего географического сосредоточения природные ресурсы подразделяют на три типа:

• национальные природные ресурсы — внутренние моря, озера, реки, полезные ископаемые, растительность и прочие природные объекты, полностью находящиеся под юрисдикцией отдельных государств;

• многонациональные природные ресурсы — моря и озера, реки, выходящие на территории разных государств, мигрирующие животные и птицы, другие природные объекты;

• международные природные ресурсы — природные объекты, являющиеся всеобщим достоянием, не принадлежащие какой-либо отдельной стране, например Антарктида, космическое пространство, ресурсы Мирового океана (за пределами территориальных вод).

Совершенно очевидно, что проблемы, связанные с эксплуатацией и сохранением многонациональных и международных природных ресурсов, требуют многостороннего и межнационального регулирования.

Основной причиной, диктующей необходимость международного сотрудничества, являются глобальные экологические проблемы, например климатические изменения, загрязнение гидросферы, трансграничный перенос загрязнений, сокращение биологического разнообразия.

Международное сотрудничество осуществляется в трех направлениях: на основе международных конвенций и соглашений, на двухсторонней основе и на базе международных организаций.

Россия является участницей нескольких десятков конвенций и соглашений, прямо либо косвенно относящихся к охране окружающей среды, к которым, например, относятся:

• Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств воздействия на природную среду (Женева, 1977);

• Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния (Женева, 1979);

• Венская конвенция об охране озонового слоя (Вена, 1985);

• Конвенция о биологическом разнообразии (Рио-де-Жанейро, 1992);

• Соглашение по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер (Хельсинки, 1992);

• Соглашение о сотрудничестве в области изучения, разведки и использования минерально-сырьевых ресурсов (Москва, 1997).

Основой двухстороннего международного сотрудничества являются межправительственные соглашения, заключенные с десятками стран. Особое значение двухстороннее сотрудничество приобрело с сопредельными государствами.

Россия осуществляет также крупномасштабную экологическую политику на базе международных организаций, как межправительственных, так и неправительственных (общественных), являясь активным членом десятков из них, например:

• Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП);

• Глобальной организации законодателей за сбалансированную окружающую среду (ГЛОБЕ);

• Международного агентства по использованию атомной энергии (МАГАТЭ);

• Международного союза организаций по лесоведению;

• Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ);

• Всемирной метеорологической организации (ВМО);

• Комитета по окружающей среде и устойчивому развитию Межпарламентского союза;

• Международного зеленого креста;

• Международного союза охраны природы (МСОП). Одним из механизмов кардинального решения экологических

проблем, стоящих перед обществом, является реализация концепции устойчивого развития, сформулированная Конференцией ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.). Под устойчивым развитием понимается такое развитие человеческого общества, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности. С целью последовательного перехода нашей страны к устойчивому развитию 1 апреля 1996 г. Указом Президента России за № 440 утверждена Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию, в которой прописаны основные экологические проблемы, стоящие перед нашей страной, и основные пути их решения.

Контрольные вопросы

1. Перечислите основные механизмы регулирования природоохранной деятельности.

2. Назовите основные природоохранные законодательные акты.

3. Для каких целей предназначена нормативно-техническая база в природоохранной деятельности?

4. Приведите примеры нормативов качества атмосферного воздуха, водных ресурсов, почвенного покрова.

5. Какие государственные природоохранные органы осуществляют реализацию природоохранной деятельности в России?

6. Какова роль общественного экологического движения в проведении природоохранных мероприятий?