Гостищев. Общая хирургия

.pdf

что необходимо знать при планировании хирургической операции и выборе операционного доступа (рис. 136).

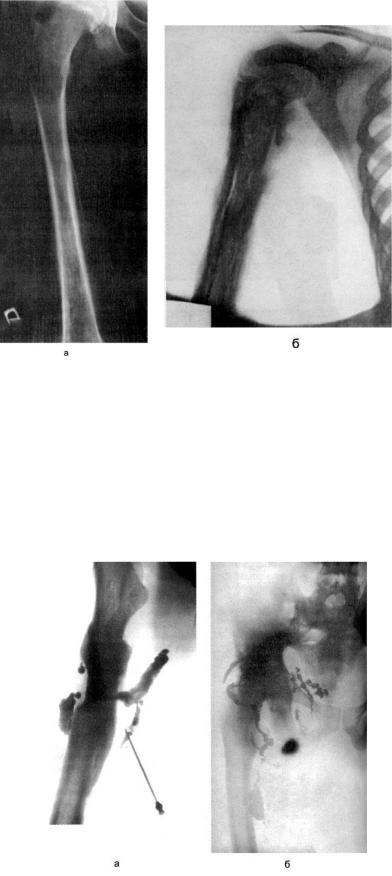

Рис. 135. Острый гематогенный остеомиелит бедра (а). Периостит, поднадкостничный абсцесс. Хронический гематогенный остеомиелит плеча (б).

Секвестральная коробка, секвестр.

Сцинтиграфия костей позволяет установить наличие в них воспалительного процесса. В качестве радиофармпрепарата используют пирофосфат технеция или галлий. Метод помогает в дифференциальной диагностике хронического остеомиелита и опухолей костей. При остром остеомиелите в первые дни заболевания рентгенография малоинформативна, радиоизотопное исследование более эффективно при выявлении ранних воспалительных изменений в костной ткани (рис. 137, см. цв. вкл.).

Рис. 136. Фистулограммы при остеомиелите бедренной (а) и подвздошной (б) костей.

420

Для определения тонких структурных изменений в костной ткани (обнаружения мелких секвестров, остеомиелитических очагов и т.д.), а также состояния окружающих тканей большое значение имеет компьютерная томография (рис. 138).

Обязательным является исследование патогенной микрофлоры на её чувствительность к антибиотикам, а также изучение показателей специфической и неспецифической иммунобиологической реактивности организма больных хроническим остеомиелитом. Чаще всего обнаруживают стафилококковую и грамотрицательную микрофлору в монокультуре или в ассоциациях, устойчивую ко многим антибиотикам. У больных хроническим остеомиелитом отмечают умеренное снижение титра стафилококкового антитоксина и показателей неспецифической иммунобиологической реактивности: титра комплемента, фагоцитарной активности лейкоцитов, Т-лимфоцитов и др.

Рис. 138. Компьютерная томограмма при хроническом остеомиелите: а - таза, б - бедра.

421

Лечение

Хирургическое лечение больных хроническим остеомиелитом показано при наличии секвестров, гнойных свищей, остеомиелитических полостей в костях, остеомиелитических язв, при малигнизации, ложном суставе, частых рецидивах заболевания с выраженным болевым синдромом, интоксикацией и нарушением функций опорно-двигательного аппарата, а также при обнаружении выраженных функциональных и морфологических изменений паренхиматозных органов, вызванных хронической гнойной инфекцией.

Противопоказаниями для радикальной операции при хроническом остеомиелите (некрэктомия) являются выраженная почечная недостаточность на почве амилоидоза, декомпенсация сердечно-сосудистой, дыхательной систем и др.

Главнейшим звеном комплексного лечения хронического остеомиелита является радикальная операция - некрэктомия, которую часто называют ещё секвестрэктомией (рис. 139, см. цв. вкл.). Цель операции - ликвидация хронического гнойного очага в кости и окружающих мягких тканях. При радикальной некрэктомии удаляют секвестры, вскрывают и ликвидируют все остеомиелитические полости с их внутренними стенками, грануляции и детрит, иссекают все гнойные свищи.

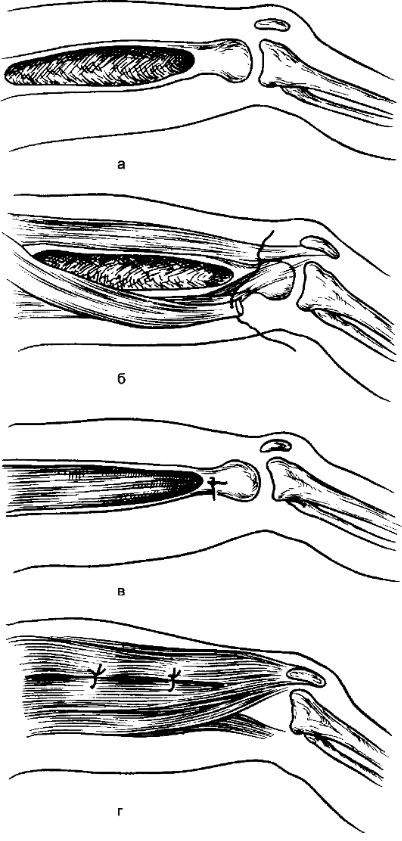

Следующий важный этап радикальных операций - санация и пластика костной полости. В настоящее время применяют пластику мышечным лоскутом на кровоснабжаемой ножке, костную пластику (с использованием аутогенной и консервированной костной ткани), хондропластику (с использованием консервированного хряща), реже осуществляют кожную пластику (рис. 140).

Используют различные биополимерные материалы: коллагеновую губку, импрегнированную антибиотиками, клеевые композиции с различными ингредиентами и биополимерные пломбы, содержащие антисептики. Все эти материалы содержат в своём составе препараты, активирующие регенерацию костной ткани.

Санацию костных полостей после некрэктомии проводят методом активного длительного промывного дренирования и методом вакуумирования (рис. 141). Нередко их используют одновременно: через приводящий дренаж промывают костную полость, отводящий дренаж присоединяют к отсосу. Для промывной санации, которая проводится в течение 7-15 сут, используют различные антисептические растворы: антибиотики, гидроксиметилхиноксилиндиоксид, нитрофурал, фуразидин, этакридин, гипохлорит натрия и др. Эффективность санации костной полости контролируется микробиологическими исследованиями.

После выполнения некрэктомии лечение направлено главным образом на подавление остаточной микрофлоры в области хирургического вмешательства, что обеспечивает хорошие результаты в ближайшем послеоперационной периоде. Эта цель достигается следующими лечебными мероприятиями: 1) антибиотикотерапией, 2) иммунотерапией, 3) местным проведением физиотерапевтических процедур: УЗ-терапии, электрофореза лекарственных веществ.

В послеоперационном периоде осуществляют инфузионную терапию: переливание препаратов крови, белковых кровезамещающих жидкостей, электролитных растворов; коррекцию обменных процессов; иммобилизацию конечности, а затем лечебную физкультуру (для улучшения функций опорно-двигательного аппарата).

422

Рис. 140. Мышечная пластика костной полости при хроническом гематогенном остеомиелите бедра: а - костная полость подготовлена к мышечной пластике; б - выкроен мышечный лоскут на проксимальной ножке; в - лоскут уложен в костную

полость и фиксирован швом к кости; г - сшивание надкостницы и мышц над мышечным лоскутом.

423

Рис. 141. Дренирование послеоперационной костной полости при хроническом остеомиелите бедренной кости: а - проточно-промывное; б - вакуумное.

Первично-хронический остеомиелит

Наряду с рассмотренным выше острым и хроническим гематогенным остеомиелитом встречаются редкие формы гематогенного остеомиелитического процесса, которые объединены под названием первично-хронический остеомиелит, в связи с тем что

424

заболевание с самого начала протекает атипично (подостро или вообще обнаруживается уже в хронической стадии). К этим формам относятся: абсцесс Броди, склерозирующий остеомиелит Гарре, альбуминозный остеомиелит Оллье.

Внутрикостный абсцесс Броди

Внутрикостный абсцесс Броди - ограниченный некроз губчатого вещества кости с последующим её расплавлением и образованием полости. Последняя заполнена гнойной, серозной или кровянистой жидкостью, иногда в ней находят тканевый детрит. Возбудителем в большинстве случаев является стафилококк. Локализуется процесс чаще в проксимальном отделе большеберцовой кости. Этот вид остеомиелита патогенетически связан с маловирулентной инфекцией и пониженной реактивностью организма.

Клинические проявления заболевания различны. Наблюдается ограниченная чувствительность при надавливании на кость, однако нередко очаги ничем не проявляются, боль возникает лишь временами - ночью, после физического напряжения, при перемене погоды. Повышение температуры тела, озноб и другие общие симптомы обычно отсутствуют. Встречаются, однако, и формы с периодическим обострением, повышением температуры тела, покраснением кожи, болезненностью при надавливании и движениях. Процесс может длиться годами, периоды обострения сменяются временной ремиссией. Осмотр обычно малоинформативен, в более выраженных случаях находят утолщение в области метафиза, нередки реактивные явления в суставе.

На рентгеновских снимках можно видеть в губчатой части метафиза полость диаметром 2-2,5 см, округлой или овальной формы, окружённую хорошо выраженной зоной склероза в виде узкой или широкой каймы, на поверхности кости нередко видны нежные периостальные наложения (рис. 142).

Основной метод лечения абсцесса хирургический. Производят трепанацию полости, выскабливают внутреннюю стенку. Рану зашивают наглухо. При больших полостях применяют мышечную пластику.

Склерозирующий остеомиелит Гарре

Склерозирующий остеомиелит Гарре начинается подостро, без резких болей в конечности или выраженных воспалительных явлений. Флегмоны и гнойные свищи образуются крайне редко. Течение воспалительного процесса вялое, клинически оно характеризуется болями в конечности, чаще ночными, нарушением её функций, умеренным повышением температуры тела, СОЭ и лейкоцитозом. Особенность этой формы остеомиелита - резко выраженный склероз поражённой кости (чаще длинной трубчатой), определяемый рентгенологически. На фоне склероза имеются небольшие очаги разрежения костной ткани. Костномозговой канал со временем суживается и может полностью склерозироваться, одновременно диафиз кости веретенообразно утолщается

(рис. 143).

Основной вид лечения - консервативный с введением антибиотиков (линкомицина, фузидовой кислоты, полусинтетических пенициллинов), электрофорезом трипсина и применением физиотерапевтического лечения (УВЧ-терапии). Хирургическое лечение направлено на удаление множества мелких остеомиелитических очагов.

425

Рис. 142. Абсцесс Броди большеберцовой кости. Рентгенограмма

Рис. 143. Остеомиелит Гарре.

426

Альбуминозный остеомиелит Оллье

Альбуминозный остеомиелит Оллье с самого начала протекает без выраженной картины инфекционного заболевания, с незначительными локальными изменениями в конечности в виде небольшой инфильтрации мягких тканей и слабой гиперемии кожи. При данной форме заболевания вместо гноя в остеомиелитическом очаге скапливается серозная, богатая белками или муцином жидкость, что получило отражение в самом названии. При посеве жидкости иногда обнаруживают стафилококк и стрептококк. Патогенез альбуминозного остеомиелита не совсем ясен. Видимо, вследствие малой вирулентности микрофлоры, высокого уровня иммунобиологических защитных сил организма или по каким-то другим причинам в первичном гематогенном остеомиелитическом фокусе не происходит нагноения. Воспаление остаётся на стадии экссудации, в связи с чем в остеомиелитической полости содержится серозная или слизистая жидкость. Вялое течение заболевания иногда осложняется деструкцией кости с образованием секвестров или вторичным присоединением гнойной инфекции.

Лечение альбуминозного остеомиелита хирургическое, его цель - ликвидация очага хронического гнойного воспаления.

Другие формы остеомиелита

Атипичные формы остеомиелита

Помимо первично-хронического остеомиелита, описаны следующие атипичные формы.

Антибиотический остеомиелит с самого начала протекает вяло, без выраженного болевого синдрома и гиперемии, с умеренным лейкоцитозом и повышением СОЭ. Параоссальные флегмоны и свищи, как правило, не возникают. В костной ткани образуются мелкие остеомиелитические очаги, отмечается чередование участков остеопороза и склероза. Такое развитие заболевания связывают с длительным приёмом антибиотиков больными до развития остеомиелитического процесса.

Послетифозный остеомиелит - собирательное название особой формы остеомиелита, который начинается вскоре после перенесённых инфекционных болезней или в конце их течения. Заболевание может развиваться после скарлатины, гриппа и других, но наиболее часто - после тифа (брюшного, сыпного, паратифа), в связи с чем оно и получило своё название. Остеомиелитические изменения чаще происходят под влиянием обычной гнойной микрофлоры, а не возбудителя перенесённого инфекционного заболевания. Вирулентность гнойной флоры при этом обычно понижена, в связи с чем течение остеомиелитического процесса вялое, с медленным переходом в хроническую стадию. Для правильного диагноза важны два обстоятельства: 1) развитие остеомиелита сразу после перенесённого инфекционного заболевания; 2) торпидное (вялое, подострое) течение заболевания. Лечение - обычное для хронического гематогенного остеомиелита.

Фиброзный остеомиелит

Фиброзный остеомиелит - особая форма остеомиелитического процесса, при котором подостро протекающее воспаление костного мозга и самой кости (паностит) приводит не к деструктивным изменениям (секвестрации и образованию полостей), а к замещению костного мозга соединительной тканью, которая в последующем почти полностью склерозируется и метаплазируется в костную ткань.

427

Опухолевидный остеомиелит

Опухолевидный остеомиелит - редкая форма первично-хронического остеомиелита, симулирующая новообразование кости. Для него характерны опухолеподобный инфильтрат мягких тканей, спаянный с костью, ночные боли в области поражения, отсутствие флегмонозных изменений, секвестрации и гнойного свища. Дифференциальная диагностика затруднена, так как тень периостальных разрастаний на рентгенограммах напоминает картину остеогенной саркомы. Правильной диагностике помогают биопсия, микробиологические исследования, отсутствие изменений в рентгенологической картине при наблюдении за больными в течение нескольких месяцев.

Негематогенный остеомиелит

Различают несколько основных видов негематогенного остеомиелита: при переходе гнойного воспаления на кость с окружающих тканей; при различных травмах, сопровождающихся открытыми повреждениями (переломами) костей и их инфицированием, в том числе при огнестрельных ранениях. Отмечено, что остеомиелит подобным образом развивается чаще всего в костях, близко примыкающих к кожным покровам или не окружённых мышцами. Так начинается остеомиелит большеберцовой кости при флегмонозной форме рожи, костный панариций при запущенном подкожном панариции, остеомиелит костей свода черепа при обширных инфицированных ранах волосистой части головы с прогрессирующим гнойным лизисом апоневроза и др. Гнойнодеструктивный процесс может распространяться на кость и с соседних поражённых тканей, вследствие чего развиваются одонтогенный остеомиелит челюсти и отогенный остеомиелит височной кости.

Рис. 144. Посттравматический остеомиелит. Рентгенограмма левого бедра.

428

При осложнении открытого перелома кости гнойно-деструктивным процессом ставят диагноз посттравматического остеомиелита. Попаданию гноеродной флоры в костные отломки эндогенным путем способствует наличие обширной и, главное, глубокой раны в зоне повреждения кости. В возникновении посттравматического остеомиелита большую роль играет степень загрязнённости и инфицирования не только окружающих мягких тканей, но и самих костных отломков. Немаловажным обстоятельством, способствующим возникновению гнойного воспаления при открытом переломе, являются поздняя первичная хирургическая обработка раны, использование для иммобилизации отломков металлических фиксаторов (рис. 144). Воспаление развивается в зоне перелома или прилежащих участках кости. Типичная последовательность патологических изменений при возникновении посттравматического остеомиелита такова: открытый перелом кости с наличием размозжённой, глубокой, сильно инфицированной раны, бурное нагноение в ней в ближайшие дни, переход гнойного воспаления на костную ткань в зоне перелома.

Рис. 145. Огнестрельный остеомиелит таза. Рентгенограмма

Развитие посттравматического остеомиелита характеризуется повышением температуры тела и ухудшением общего состояния при возникновении нагноения в ране. Повторное возникновение боли в костных отломках или по всей конечности свидетельствует о вовлечении в нагноительный процесс костной ткани. Местные изменения характерны для любого флегмонозного воспаления. Они проявляются гиперемией кожных покровов, отёчностью мягких тканей, значительным количеством гнойного отделяемого из глубины раны.

После самопроизвольного или хирургического вскрытия образовавшейся флегмоны, гнойных затёков, их дренирования состояние больного улучшается, так как явления гнойной интоксикации обычно быстро ликвидируются. Упорное гноетечение из раны,

429