- •Омск – 2003

- •Рекомендации к тестовым заданиям

- •1. Экология

- •2. Определение экологии

- •Понятие биоценоза

- •Видовое разнообразие биоценоза

- •Пространственная структура биоценоза

- •Отношения организмов в биоценозах

- •Трофическая структура биоценоза

- •Понятие о популяции

- •Свойства популяционной группы

- •Рождаемость популяции и смертность

- •Вариант 2

- •1. Предмет и основные задачи экологии

- •2. Экосистемы

- •3. Биогеоценоз

- •4. Биомы. Основные типы сухопутных биомов

- •5. Экологические пирамиды

- •6. Экологические факторы

- •7. Основные экологические факторы. Температура

- •8. Типы экологических взаимодействий

- •9. Развитие и эволюция экосистемы

- •Общие закономерности сукцессии

- •Вариант 3

- •1. Биосфера Земли

- •2. Биосфера как внешний уровень организации живых систем. Совершенный дизайн не может быть продуктом случая

- •3. Границы биосферы

- •4. Неоднородность, мозаичность биосферы

- •Организованность биосферы

- •Компоненты биосферы

- •Живое вещество планеты

- •8. Средообразующая роль живого вещества

- •9. Средообразующая роль живого вещества. Состав атмосферы

- •10. Функции живого вещества в биосфере

- •Вариант 4

- •1. Биологическое разнообразие как основа стабильности биосферы

- •2. Биологическая продуктивность экосистем

- •3. Уровни биологической организации и экология

- •4. Развитие организма как живой целостной системы

- •5. Органические соединения в живом веществе

- •6. Фотосинтез – основной процесс в экосистеме

- •7. Хемосинтез

- •8. Саморегуляция и устойчивость экосистем

- •9. Экологическая ниша

- •10. Биологические ритмы

- •Вариант 5

- •1. Баланс энергии и круговорот вещества в биосфере

- •2. Круговорот воды

- •3. Биогеохимические циклы

- •4. Круговорот углерода

- •Биогеохимический круговорот азота

- •7. Биохимические циклы кислорода

- •Биохимический цикл водорода

- •8. Биохимический цикл серы

- •Биохимический цикл фосфора

- •Мировая суша

- •Земная кора

- •Отличительные признаки ноосферы. Техногенез

3. Биогеоценоз

В истории экологии 20-40-е годы ХХ столетия примечательны тем, что именно в это время многие экологи искали ту основную структурную единицу природного целого, которая может лежать в основе биосферных процессов. Англичанин Тенсли предложил такой единицей считать экосистему. В России, а затем и Советском Союзе развитие теоретической экологии шло по несколько иному руслу. Естественнонаучные взгляды формировались под влиянием воззрений ученых, которые относились к традиционно сильной в России школе лесоведения и лесоводства.

Дисциплиной, возникшей в недрах лесной геоботаники и оформившейся в последствии в фундаментальную науку со своими задачами и методами, является биогеоценология (от греч. bios - жизнь, де - земля, koеns - общий) [9, с. 166; 14, с. 78]. Основоположником биогеоценологии стал выдающийся геоботаник, лесовод и эколог В.Н. Сукачев (1880-1967), предложивший свою трактовку структурной организации биосферы. Он посвятил свою жизнь разработке общих вопросов фитоценологии – науки о растительных сообществах (фитоценозах). В своих работах он придавал большое значение изучению межвидовых и внутривидовых взаимоотношений растений в растительных сообществах. Им завладела идея единства и взаимосвязи биоценоза и среды его обитания (биотопа). Такая эволюция взглядов привела к формулировке понятия «биогеоценоз». Хотя В. Н. Сукачев разрабатывал концепцию биогеоценоза, как ботаник и фитоценолог, она была принята большинством современных экологов. Важной ее особенностью является то, что биогеоценоз связывается с определенным участком земной поверхности.

Исходным понятием при определении биогеоценоза был геоботанический термин «фитоценоз» - растительное сообщество, группировка растений с однородным характером взаимоотношений между ними самими и между ними и средой. Растения (автотрофные организмы) развиваются на вполне конкретном субстрате – почве, представляющей собой органоминеральное естественно-историческое природное образование, которое населено микроорганизмами. Еще одним природным компонентом, с которым непосредственно контактируют растения, является атмосфера. Любой фитоценоз всегда населен разнообразными животными (гетеротрофными организмами).

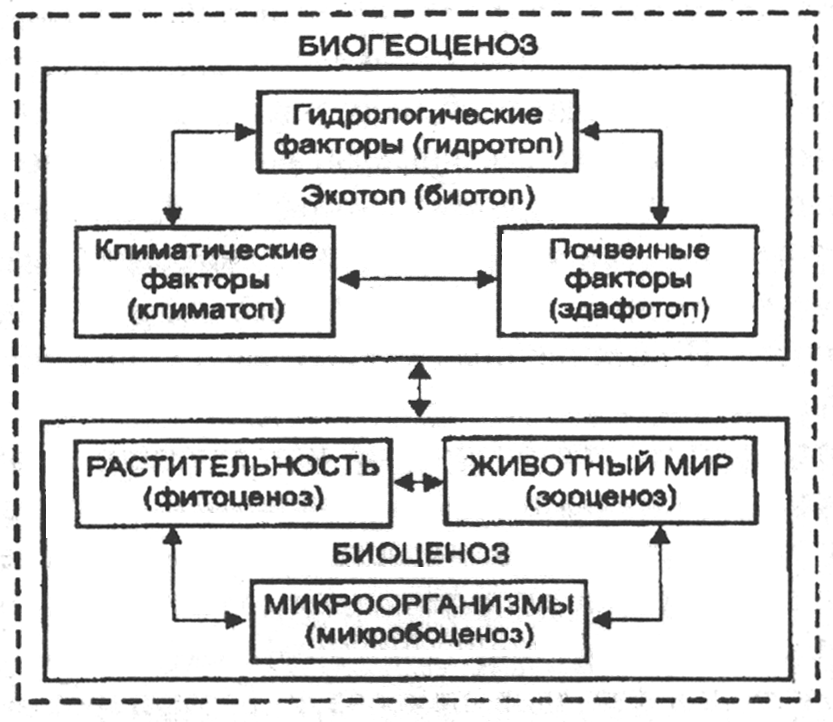

Объединяя все указанные составляющие в одно целое, получаем структуру биогеоценоза. Она включает пять основных функционально связанных частей. Это фитоценоз – растительное сообщество (автотрофные организмы, продуценты); зооценоз – животное население (гетеротрофы, консументы) и микробоценоз – различные микроорганизмы, представленные бактериями, грибами, простейшими (редуценты). Эту живую часть биогеоценоза В.Н. Сукачев относил к биоценозу. Неживую, абиотическую часть биогеоценоза составляют: совокупность климатических факторов данной территории – климатоп и биокосное образование – эдафотоп (почва). В последнее время в структуру абиотической среды биогеоценоза включают также и гидрологические факторы (гидротоп). Такая совокупность абиотических компонентов биогеоценоза носит название биотоп (в качестве синонима в лесной биогеоценологии употребляется термин «экотоп»; термин «биотоп» чаще используется экологами, изучающими животных) (рис. 9).

Рис. 9. Структура биогеоценоза и схема взаимодействия

между его компонентами

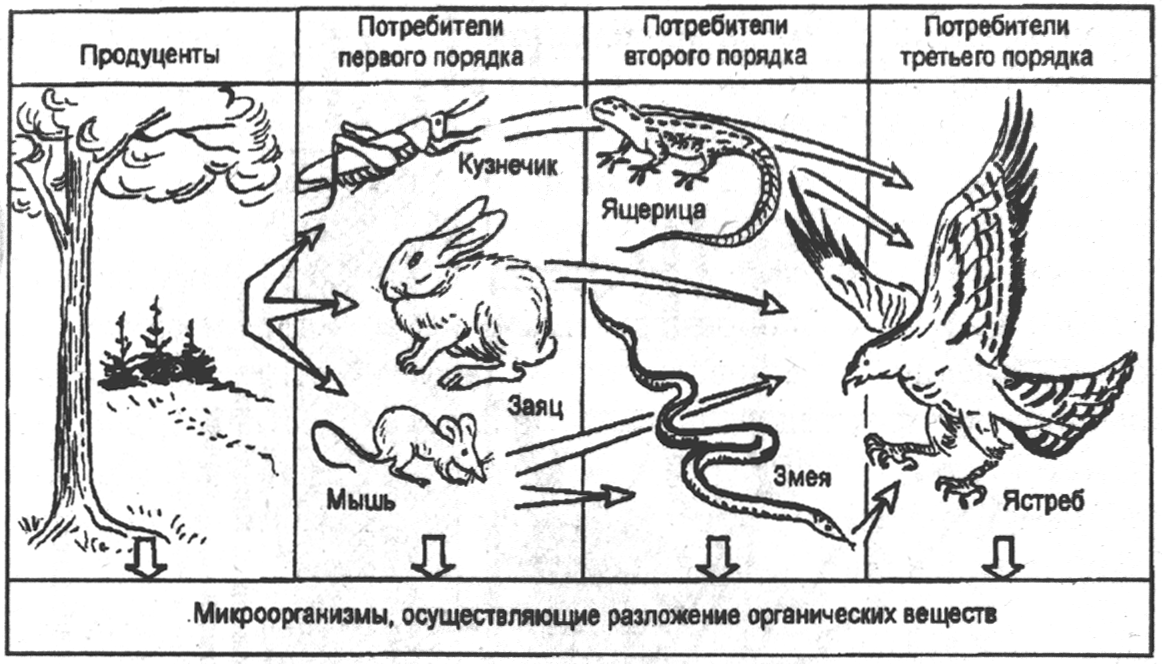

Все взаимодействия компонентов биогеоценоза связаны между собой совокупностью пищевых цепей и взаимообусловлены. Исключительно важны взаимодействия между микроорганизмами и растительностью, микроорганизмами и поз- воночными и беспозвоночными животными (рис. 10).

Рис. 10. Пищевые взаимосвязи организмов в биоценозе

Предложенная структурная единица биосферы сходна с тем, что Тенсли понимал под экосистемой. В основе обеих формулировок лежит принцип единства живых и неживых компонентов биологических систем.

Несмотря на некоторые различия в смысловых нюансах, термины «биоценоз», «экосистема» и «биогеоценоз» практически означают одно и то же природное явление, надвидовый уровень организации биологических систем. Так в чем же заключается все-таки отличие в терминах «экосистема» и «биогеоценоз»?

Отличие заключается в том, что …

[1] экосистема может не содержать растительных сообществ, а биогеоценоз невозможен без фитоценоза;

[2] границы биогеоценоза совпадают с границами растительного сообщества, являющегося его основой;

[3] экосистема исследует закономерности рассеяния потока энергии в пищевых цепях, а биогеоценоз соединяет экологический подход с принципами ландшафтоведения;

[4] экосистема изучает взаимоотношение особей или групп особей, а биогеоценоз – механизм регуляции численности организмов;

[5] экосистема – образование более общее, безранговое.