- •Тема 1. Исследование физического развития, особенностей телосложения и состояния опорно-двигательного аппарата.

- •1.1. Анамнез

- •1. Общие сведения

- •2. Анамнез жизни

- •3. Общий спортивный анамнез

- •4. Ближайший спортивный анамнез

- •1.2. Соматоскопия

- •Методика соматоскопии.

- •Протокол «Соматоскопия»

- •1.3. Антропометрия

- •Методика антропометрии

- •1.4. Оценка физического развития

- •1.4.1. Оценка физического развития методом стандартов и построение антропометрического профиля Введение

- •Методика оценки методом стандартов

- •Методика построения антропометрического профиля

- •Протокол оценки физического развития методом стандартов Собственные данные

- •1.4.2. Оценка физического развития методом индексов

- •Весоростовые индексы:

- •Силовые индексы

- •Индексы пропорциональности:

- •1.4.3. Оценка физического развития методом корреляции Введение

- •Методика оценки физического развития методом корреляции

- •Протоколы для оценки методом корреляции

- •1.4.4. Оценка физического развития методом центилей Введение

- •Протокол оценки физического развития методом центилей

- •1.5. Заключение

- •По методу центилей

- •Центильные величины длины тела (см) девочек от 4 до 17 лет

- •Центильные величины массы тела (кг) мальчиков от 4 до 17 лет

- •Центильные величины массы тела (кг) девочек от 4 до 17 лет

- •Центильные величины окружности груди (см) мальчиков от 4 до 17 лет

- •Тема 2. Исследование функционального состояния сердечно-сосудистой системы

- •2.1. Общеклинические методы исследования

- •Протокол исследования сердечно-сосудистой системы

- •2.2. Функциональные пробы в исследовании сердечно-сосудистой системы

- •2.2.1. Проба Мартинэ-Кушелевского

- •2.2.2. Проба Котова - Дёшина

- •2.2.3. Трехмоментная комбинированная функциональная проба Летунова

- •2.2.4. Типы реакции сердечно-сосудистой системы на дозированную физическую нагрузку

- •Протокол функциональной пробы Мартинэ - Кушелевского

- •Оценка восстановительного периода

- •Заключение

- •Протокол трехмоментной комбинированной пробы Летунова

- •Оценка реакции на нагрузку (по 1' восстановительного периода)

- •15 Секундный бег 2-х (или 3-х) минутный бег

- •Оценка восстановительного периода

- •Заключение

- •2.3. Кардиоинтервалография. Методика р.М. Баевского

- •Протокол кардиоинтервалографии

- •Основные показатели сердечного ритма

- •Заключение

- •2.4. Электрокардиография

- •Протокол электрокардиографического исследования

- •Анализ электрокардиограммы

- •Заключение

- •Тема 3. Исследование физической работоспособности

- •3.1. Субмаксимальный тест рwс170

- •3.1.1. Велоэргометрический вариант теста рwс170

- •3.1.2. Шаговый вариант теста рwс170

- •3.1.3. Тест рwс170 со специфическими нагрузками

- •3.2. Определение максимального потребления кислорода (мпк) непрямым методом

- •3.3. Гарвардский степ - тест

- •3.4. Тест Руфье-Диксона

- •3.5. Тест Новакки

- •3.6. Тест Купера

- •Полуторамильный тест Купера

- •Протоколы изучения физической работоспособности Протокол определения физической работоспособности по тесту рwс170

- •Оценка физической работоспособности Протокол определения физической работоспособности по тесту рwс170 (степ-тест)

- •Протокол определения физической работоспособности по Гарвадскому степ-тесту

- •Оценка физической работоспособности Протокол определения физической работоспособности по тесту Руфье-Диксона

- •Протокол определения физической работоспособности по тесту Новакки

- •Протокол определения физической работоспособности по тесту Купера

- •Тема 4. Исследование функционального состояния системы внешнего дыхания

- •4.1. Исследование жизненной ёмкости легких

- •4.2. Легочные пробы

- •4.2.1. Динамическая спирометрия (проба Шофрановского)

- •4.2.2. Проба Розенталя

- •4.2.3. Проба Лебедева

- •4.3. Пневмотахометрия

- •4.4. Гипоксические пробы

- •4.4.1. Проба Генчи

- •4.4.2. Проба Штанге

- •4.4.3. Проба Штанге с гипервентиляцией

- •4.4.4. Проба Штанге с физической нагрузкой

- •4.5. Спирография

- •Протоколы исследования функционального состояния системы внешнего дыхания Протокол «Анамнез»

- •Протокол «Спирометрия»

- •Протокол «Динамическая спирометрия»

- •Протокол «Проба Розенталя»

- •Протокол «Пневмотахометрия»

- •Протокол «Гипоксические пробы»

- •Протокол «Спирография»

- •Тема 5. Исследование функционального состояния нервной системы и нервно-мышечного аппарата

- •5.1. Анамнез

- •5.2. Объективное исследование

- •5.2.1. Исследование двигательного анализатора

- •5.2.1.1. Сухожильные рефлексы

- •5.2.1.2. Исследование нарушений динамической координации (атаксии)

- •5.2.3. Исследование мышечно-суставного чувства (кинестетической и прориоцептивной чувствительности)

- •Исследование кинестетической чувствительности

- •Исследование проприоцептивной чувствительности

- •5.2.2. Исследование вестибулярного анализатора

- •5.22.1. Вращательная проба Яроцкого

- •5.2.2.2. Пробы Ромберга

- •5.2.3. Исследование нервно-мышечного аппарата

- •5.2.3.1. Тейпинг - тест

- •5.2.3.2. Динамометрия

- •5.2.3.3. Латентное время двигательной реакции

- •5.2.4. Исследование вегетативной нервной системы

- •5.2.4.1. Дермография

- •5.2.4.2. Ортостатическая проба

- •5.2.4.3. Клиностатическая проба

- •Протоколы исследования нервной системы и нервно-мышечного аппарата

- •Протокол исследования сухожильных рефлексов

- •Протокол исследования динамической атаксии

- •Протокол исследования кинестетической чувствительности

- •Протокол исследования проприоцептивной чувствительности

- •Протокол исследования вестибулярново анализатора

- •Протокол тейпинг - теста

- •Протокол изучения нервно-мышечного аппарата методом динамометрии

- •Протокол изучения лвдр

- •Протокол дермографии

- •Протокол ортостатической пробы

- •Протокол клиностатической пробы

- •Тема 6. Врачебно-педагогические наблюдения

- •6.1. Врачебно - педагогические наблюдения, проводимые для оценки воздействия тренировочного занятия да организм

- •6.2. Врачебно-педагогические наблюдения с дополнительными нагрузками

- •6.3. Врачебно-педагогические наблюдения с повторными специфическими нагрузками

- •Протокол врвчебно-педагогического наблюдения «Изучение воздействия тренировочного занятия на организм»

- •Условия проведения тренировочного занятия

- •Физиологическая кривая занятия чсс

- •Протокол врачебно-педагогического наблюдения с дополнительными нагрузкам. Определение специальной тренированности

- •Графическое изображение результатов

- •Протокол врачебно-педагогического наблюдения с повторными специфическими нагрузками. Определение специальной тренированности

- •Заключение

- •Исходные данные

- •Тема 7. Самоконтроль спортсмена

- •Субъективные показатели

- •Объективные показатели

Протокол кардиоинтервалографии

Ф.И.О. ____________________________________ Возраст ______________________

Вид спорта ___________________________________ Спортивный разряд _________

Спортивный стаж (лет) _______________________ Дата обследования ____________

Дополнение к анамнезу ____________________________________________________

________________________________________________________________________

Построение вариационного ряда.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Основные показатели сердечного ритма

Мо, с = АМо, % =

∆R-R, с = ИН, усл. ед. =

Заключение

Тип регуляции сердечного ритма ____________________________________________

Уровень адаптации организма ______________________________________________

Рекомендации: ___________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.4. Электрокардиография

Электрокардиография (ЭКГ) - это метод графической регистрации биопотенциалов сердечной мышцы, возникающих при ее возбуждении. Позволяет оценить ряд основных свойств сердечной мышцы, а именно автоматизм, возбудимость и проводимость. Такое свойство, как сократимость, с помощью ЭКГ оценить невозможно.

Водителем сердечного ритма у здоровых, людей является синусовый узел, который находится в правом предсердии. Импульсы из синусового узла вызывают возбуждение предсердий и проводятся к атриовентрикулярному узлу, где несколько задерживаются. Затем возбуждение распространяется по желудочкам по проводящим мышечным клеткам пучка Гиса, который делится на правую и левую ножжи, окончания которых заканчиваются волокнами Пуркинье, непосредственно контактирующими с рабочим миокардом .

Прохождение импульса возбуждения по проводящим путям и возбуждение рабочих миоцитов отражается на электрокардиограмме в виде зубцов и интервалов (рис. 2).

Зубец Р формируется в результате возбуждения предсердий, восходящая часть зубца - правого, нисходящая - левого предсердия. Сегмент РQ (от конца зубца Р до начата зубца Q) отражает время задержки проведения в атриовентрикулярном (предсердно-желудочковом) узле.

Интервал РQ (зубец Р + сегмент РQ) отражает время проведения возбуждения до желудоков, по предсердию и предсердно-желудочковому узлу.

Комплекс QRS (от начала зубца Q до конца зубца S) отражает процесс возбуждения (деполяризации) желудочков.

Сегмент SТ (от конца зубца S до начала зубца Т) соответствует периоду медленной реполяризащш желудочков.

Зубец Т соответствует периоду быстрой реполяризации желудочков (отражает биохимические процессы в миокарде).

Интервал QТ (от начала зубца Q до конца зубца Т) - представляет собой продолжительность электрической систолы желудочков.

Интервал ТР (от конца зубца Т до начала зубца Р) - продолжительность диастолы сердца.

Методика записи электрокардиограммы. Регистрация ЭКГ производится на электрокардиографе в положении обследуемого лежа на спине в 12 общепринятых отведениях. Скорость лентопротяжного механизма - 50 мм/с (1мм = 0,02 с). Стандартное усиление электрокардиографа - 1мВ=10 мм, для проверки в начале ленты записывают несколько калибровочных импульсов (рис. 2).

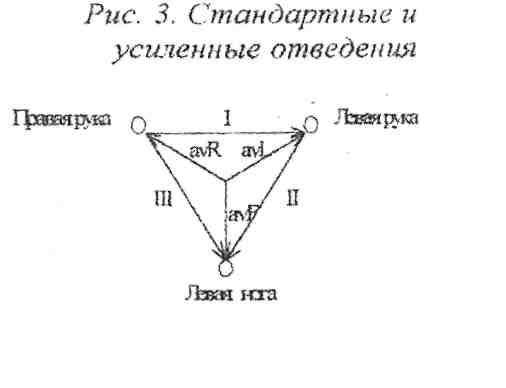

Для записи стандартных однополюсных (I. II, Ш) и усиленных отведений (аvR, аvL, аvF) электроды накладываются на конечности (рис. 3); красный - правая рука; желтый - левая рука; зеленый - левая нога; черный - правая нога (заземление).

Для записи грудных однополюсных отведений электроды накладываются в следующих точках:

VI - в IV межреберье справа от грудины;

У2 - в IV межреберье слева от грудины;

VЗ - между V2 и V4;

V4 - в V межреберье по левой среднеключичной линии;

V5 - по передней подмышечной линии на уровне V 4;

V6 - по средней подмышечной линии на уровне V 4.

Грудные отведения VI и V2 регистрируют потенциалы преимущественно правого желудочка, VЗ - межжелудочковой перегородки, V4, V5, V6 - левого желудочка сердца.