- •5. Теория электролитической диссоциации

- •6. Слабые электролиты. Константа диссоциации

- •7. Растворы сильных электролитов

- •8. Равновесие в гетерогенных системах

- •13. Классификация окислительно-восстановительных реакций

- •14. Типы окислительно-восстановительных реакций

- •20. Изомерия комплексных соединений

13. Классификация окислительно-восстановительных реакций

Пределы окисления и восстановления элемента выражаются максимальным и минимальным значениями степеней окисления *. В этих крайних состояниях, определяемых положением в таблице Менделеева, элемент имеет возможность проявить только одну функцию – окислителя или восстановителя. Соответственно и вещества, содержащие элементы в этих степенях окисления, являются только окислителями (HNO3, H2SO4, HClO4, KMnO4, K2Cr2O7 и др.) или только восстановителями (NH3, H2S, галогеноводороды, Na2S2O3 и др.). Вещества, содержащие элементы в промежуточных степенях окисления, могут быть как окислителями, так и восстановителями (HClO, H2O2, H2SO3 и др.).

Окислительно-восстановительные реакции разделяются на три основных типа: межмолекулярные, внутримолекулярные и реакции диспропорционирования.

К первому типу относятся процессы, в которых атомы элемента-окислителя и элемента-восстановителя входят в состав разных молекул (примеры см. в разделе 6.1).

Внутримолекулярными называются реакции, в которых окислитель и восстановитель в виде атомов разных элементов находятся в составе одной и той же молекулы. Например, термическое разложение хлората калия по уравнению:

2 KClO3 2 KCl + 3 O2

Реакциями диспропорционирования называют процессы, в которых окислителем и восстановителем является один и тот же элемент в одной и той же степени окисления, которая в реакции одновременно как снижается, так и повышается, например:

3 HClO HClO3 + 2 HCl

Возможны также реакции обратного диспропорционирования. К ним относятся внутримолекулярные процессы, в которых окислителем и восстановителем является один и тот же элемент, но в виде атомов, находящихся в разной степени окисления и выравнивающих ее в результате реакции, например:

NH4NO2 N2 + 2 H2O.

14. Типы окислительно-восстановительных реакций

Окислительно-восстановительные реакции можно разделить на три типа: межмолекулярные, внутримолекулярные и реакции диспропорционирования (самоокисления - самовосстановления).

Межмолекулярными называются окислительно-восстановительные реакции, в результате которых изменяется степень окисления атомов в разных веществах. Таким образом, в роли окислителя и восстановителя в этом случае выступают разные вещества. Например:

2Ca + O2 = 2CaO

Такие окислительно-восстановительные реакции встречаются чаще всего.

Окислительно-восстановительные реакции, в результате которых меняется степень окисления разных атомов в одном и том же веществе, называются внутримолекулярными. В этом случае в роли окислителя и восстановителя выступают разные атомы в одном и том же соединении. Например:

2KClO3 = 2KCl + 3O2

Здесь хлор восстанавливается, а кислород окисляется.

Окислительно-восстановительные реакции, в ходе которых одновременно понижается и повышается степень окисления одного и того же элемента, называются реакциями диспропорционирования (дисмутации). В таких реакциях в роли окислителя и восстановителя выступают атомы одного и того же элемента. Например:

4KClO3 = KCl + 3KClO4

Реакции диспропорционирования возможны, когда в исходном веществе элемент имеет промежуточную степень окисления. Обратные реакции, в результате которых из двух степеней окисления одного элемента образуется новая степень окисления, промежуточная между исходными, называются реакциями конпропорционирования (конмутации). Вместо термиров «диспропорционирование» и «конпропорционирование» употребляют также термин «самоокисление-самовосстановление».

15. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций. Существуют два метода составления окислительно - восстановительных реакций - метод электронного баланса и метод полуреакций. Здесь мы рассмотрим метод электронного баланса. В этом методе сравнивают степени окисления атомов в исходных веществах и в продуктах реакции, приэтом руководствуемся правилом: число электронов, отданных восстановителем, должно равняться числу электронов, присоединённых окислителем. Для составления уравнения надо знать формулы реагирующих веществ и продуктов реакции. Рассмотрим этот метод на примере.

|

Расставить

коэффициенты в реакции, схема

которой:

HCl + MnO2 |

|

Алгоритм расстановки коэффициентов |

|

1.Указываем

степени окисления химических элементов.

|

|

2.Составляем

электронные уравнения, в которых

указываем число отданных и принятых

электронов.

|

|

Рассмотрим более сложное уравнение: |

|

H2S

+ KMnO4 + H2SO4 |

|

Расставляем

степени окисления химических элементов:

|

|

Электронные

уравнения примут следующий вид

|

|

|

16. Электро́дный потенциа́л — разность электрических потенциалов между электродом и находящимся с ним в контакте электролитом (чаще всего между металлом и раствором электролита).

Возникновение электродного потенциала обусловлено переносом заряженных частиц через границу раздела фаз, специфической адсорбцией ионов, а при наличии полярных молекул (в том числе молекул растворителя) — ориентационной адсорбцией их. Величина электродного потенциала в неравновесном состоянии зависит как от природы и состава контактирующих фаз, так и от кинетических закономерностей электродных реакций на границе раздела фаз.

Равновесное значение скачка потенциалов на границе раздела электрод/раствор определяется исключительно особенностями электродной реакции и не зависит от природы электрода и адсорбции на нём поверхностно-активных веществ. Эту абсолютную разность потенциалов между точками, находящимися в двух разных фазах, нельзя измерить экспериментально или рассчитать теоретически.

Уравнение Нернста — уравнение, связывающее окислительно-восстановительный потенциал системы с активностями веществ, входящих в электрохимическое уравнение, и стандартными потенциалами окислительно-восстановительных пар.

Вывод уравнения Нернста

![]() ,

,

где

![]() -

электродный потенциал, E0

- стандартный электродный потенциал,

измеряется в вольтах;

-

электродный потенциал, E0

- стандартный электродный потенциал,

измеряется в вольтах;

![]() —

универсальная

газовая постоянная, равная 8.31

Дж/(моль·K);

—

универсальная

газовая постоянная, равная 8.31

Дж/(моль·K);

![]() —

абсолютная

температура;

—

абсолютная

температура;

![]() —

число

Фарадея, равное 96485,35 Кл/моль;

—

число

Фарадея, равное 96485,35 Кл/моль;

![]() —

число

моль

электронов,

участвующих в процессе;

—

число

моль

электронов,

участвующих в процессе;

![]() и

и

![]() —

активности

соответственно окисленной

и восстановленной

форм вещества, участвующего в полуреакции.

—

активности

соответственно окисленной

и восстановленной

форм вещества, участвующего в полуреакции.

Если в формулу Нернста подставить числовые значения констант R и F и перейти от натуральных логарифмов к десятичным, то при T = 298K получим

![]()

17. Хими́ческий исто́чник то́ка (аббр. ХИТ) — источник ЭДС, в котором энергия протекающих в нём химических реакций непосредственно превращается в электрическую энергию.

Принцип действия

Основу химических источников тока составляют два электрода (анод, содержащий окислитель, и катод, содержащий восстановитель), контактирующих с электролитом. Между электродами устанавливается разность потенциалов — электродвижущая сила, соответствующая свободной энергии окислительно-восстановительной реакции. Действие химических источников тока основано на протекании при замкнутой внешней цепи пространственно-разделённых процессов: на катоде восстановитель окисляется, образующиеся свободные электроны переходят, создавая разрядный ток, по внешней цепи к аноду, где они участвуют в реакции восстановления окислителя.

В современных химических источниках тока используются:

-

в качестве восстановителя (на катоде) — свинец Pb, кадмий Cd, цинк Zn и другие металлы;

-

в качестве окислителя (на аноде) — оксид свинца(IV) PbO2, гидроксооксид никеля NiOOH, оксид марганца(IV) MnO2 и другие;

-

в качестве электролита — растворы щелочей, кислот[1] или солей.

18. Электро́лиз — физико-химический процесс, состоящий в выделении на электродах составных частей растворённых веществ или других веществ, являющихся результатом вторичных реакций на электродах, который возникает при прохождении электрического тока через раствор либо расплав электролита.

Упорядоченное движение ионов в проводящих жидкостях происходит в электрическом поле, которое создается электродами — проводниками, соединёнными с полюсами источника электрической энергии. Анодом при электролизе называется положительный электрод, катодом — отрицательный[1]. Положительные ионы — катионы — (ионы металлов, водородные ионы, ионы аммония и др.) — движутся к катоду, отрицательные ионы — анионы — (ионы кислотных остатков и гидроксильной группы) — движутся к аноду.

Явление электролиза широко применяется в современной промышленности. В частности, электролиз является одним из способов промышленного получения алюминия, водорода, а также гидроксида натрия, хлора, хлорорганических соединений[источник не указан 944 дня], диоксида марганца[2], пероксида водорода. Большое количество металлов извлекаются из руд и подвергаются переработке с помощью электролиза (электроэкстракция, электрорафинирование).

Электролиз находит применение в очистке сточных вод (процессы электрокоагуляции, электроэкстракции, электрофлотации).

Первый закон Фарадея

В

1832 году

Фарадей

установил, что масса m вещества,

выделившегося на электроде, прямо

пропорциональна электрическому заряду

q, прошедшему через электролит:

![]() если

через электролит пропускается в течение

времени t постоянный ток с силой тока

I. Коэффициент пропорциональности

если

через электролит пропускается в течение

времени t постоянный ток с силой тока

I. Коэффициент пропорциональности

![]() называется

электрохимическим

эквивалентом вещества.

Он численно равен массе вещества,

выделившегося при прохождении через

электролит единичного электрического

заряда, и зависит от химической природы

вещества.

называется

электрохимическим

эквивалентом вещества.

Он численно равен массе вещества,

выделившегося при прохождении через

электролит единичного электрического

заряда, и зависит от химической природы

вещества.

Вывод закона Фарадея

![]() (1)

(1)

![]() (2)

(2)

![]() (3)

(3)

![]() (4)

(4)

![]() ,

где z —

валентность

атома

(иона)

вещества, e —

заряд

электрона (5)

,

где z —

валентность

атома

(иона)

вещества, e —

заряд

электрона (5)

Подставляя (2)-(5) в (1), получим

![]()

![]()

где

![]() —

постоянная

Фарадея.

—

постоянная

Фарадея.

![]()

![]()

Второй закон Фарадея

Электрохимические эквиваленты различных веществ относятся, как их химические эквиваленты.

Химическим эквивалентом иона называется отношение молярной массы A иона к его валентности z. Поэтому электрохимический эквивалент

![]()

где

![]() —

постоянная

Фарадея.

—

постоянная

Фарадея.

Второй закон Фарадея записывается в следующем виде:

![]()

где

![]() —

молярная

масса данного вещества, образовавшегося

(однако не обязательно выделившегося —

оно могло и вступить в какую-либо реакцию

сразу после образования) в результате

электролиза, г/моль;

—

молярная

масса данного вещества, образовавшегося

(однако не обязательно выделившегося —

оно могло и вступить в какую-либо реакцию

сразу после образования) в результате

электролиза, г/моль;

![]() —

сила

тока, пропущенного через вещество

или смесь веществ (раствор, расплав), А;

—

сила

тока, пропущенного через вещество

или смесь веществ (раствор, расплав), А;

![]() —

время, в течение которого проводился

электролиз, с;

—

время, в течение которого проводился

электролиз, с;

![]() —

постоянная

Фарадея, Кл·моль−1;

—

постоянная

Фарадея, Кл·моль−1;

![]() —

число участвующих в процессе электронов,

которое при достаточно больших значениях

силы тока равно абсолютной величине

заряда иона (и его противоиона), принявшего

непосредственное участие в электролизе

(окисленного или восстановленного).

Однако это не всегда так; например, при

электролизе раствора соли меди(II) может

образовываться не только свободная

медь, но и ионы меди(I) (при небольшой

силе тока).

—

число участвующих в процессе электронов,

которое при достаточно больших значениях

силы тока равно абсолютной величине

заряда иона (и его противоиона), принявшего

непосредственное участие в электролизе

(окисленного или восстановленного).

Однако это не всегда так; например, при

электролизе раствора соли меди(II) может

образовываться не только свободная

медь, но и ионы меди(I) (при небольшой

силе тока).

Расплавы

1) Активные металлы

1.Соль активного металла и бескислородной кислоты

NaCl ↔ Na+ + Cl−

K"катод"(-): Na+ + 1e = Na0

A"анод"(+): Cl− — 1e = Cl0; Cl0+Cl0=Cl2

Вывод: 2NaCl → (электролиз) 2Na + Cl2

2.Соль активного металла и кислородосодержащей кислоты

Na2SO4↔2Na++SO42−

K(-): 2Na+ +2e =2Na0

A(+): 2SO42− −4e =2SO3+O2

Вывод: 2Na2SO4 → (электролиз) 4Na + 2SO3 + O2

3. Гидроксид: активный металл и гидроксид-ион

NaOH ↔ Na+ + OH−

K(-): Na+ +1e =Na0

A(+): 4OH− −4e =2H2O + O2

Вывод: 4NaOH → (электролиз) 4Na + 2H2O + O2

2) Менее активные металлы

Точно так же

3) Неактивные металлы

Точно так же

Растворы

1) Активные металлы

1.Соль активного металла и бескислородной кислоты

NaCl ↔ Na+ + Cl−

K"катод"(-): 2H2O + 2e = H2 + 2OH−

A"анод"(+): Cl− — 1e = Cl0; Cl0+Cl0=Cl2

Вывод: 2NaCl + 2H2O(электролиз) → H2 + Cl2 +2NaOH

2.Соль активного металла и кислородсодержащей кислоты

Na2SO4↔2Na++SO42−

K(-): 2H2O + 2e = H2 + 2OH−

A(+): 2H2O — 4e = O2 + 4H+

Вывод: 2H2O (электролиз) → 2H2 + O2

3. Гидроксид: активный металл и гидроксид-ион

NaOH ↔ Na+ + OH−

K(-): 2H2O + 2e = H2 + 2OH−

A(+): 2H2O — 4e = O2 + 4Н+

Вывод: 2H2O (электролиз) → 2H2 + O2

2) Менее активные металлы

1.Соль менее активного металла и бескислородной кислоты

ZnCl2 ↔ Zn2+ + 2Cl−

K"катод"(-): Zn2+ + 2e = Zn0

A"анод"(+): 2Cl− — 2e = 2Cl0

Вывод: ZnCl2 (электролиз) → Zn + Cl2

2.Соль менее активного металла и кислородсодержащей кислоты

ZnSO4 ↔ Zn2++SO42−

K(-): Zn2+ + 2e = Zn0

A(+): 2H2O — 4e = O2 + 4Н+

Вывод: 2ZnSO4 + 2H2O(электролиз) → 2Zn + 2H2SO4 + O2

3. Гидроксид: невозможно (нерастворим)

3) Неактивные металлы

Точно так же

19. Комплексные соединения или координационные соединения — частицы (нейтральные молекулы или ионы), которые образуются в результате присоединения к данному иону (или атому), называемому комплексообразователем, нейтральных молекул или других ионов, называемых лигандами. Теория комплексных соединений (координационная теория) была предложена в 1893 г. А. Вернером.

Комплексные соединения мало диссоциируют в растворе (в отличие от двойных солей). Комплексные соединения могут содержать комплексный малодиссоциирующий анион ([Fe(CN)6]3−), комплексный катион ([Ag(NH3)2]+) либо вообще не диссоциировать на ионы (соединения типа неэлектролитов, например карбонилы металлов). Комплексные соединения разнообразны и многочисленны.

Классификация

Существует несколько классификации комплексных соединений в основу которых положены различные принципы.

По заряду комплекса

1) Катионные комплексы образованы в результате координации вокруг положительного иона нейтральных молекул (H2O, NH3 и др.).

[(Zn(NH3)4)]Cl2 — хлорид тетраамминцинка(II) [Co(NH3)6]Cl3 — хлорид гексоамминкобальта(II)

2) Анионные комплексы: в роли комплексообразователя выступает атом с положительной степенью окисления, а лигандами являются простые или сложные анионы.

K2[BeF4] — тетрафторобериллат(II) калия Li[AlH4] — тетрагидридоалюминат(III) лития K3[Fe(CN)6] — гексацианоферрат(III) калия

3) Нейтральные комплексы образуются при координации молекул вокруг нейтрального атома, а так же при одновременной координации вокруг положительного иона — комплексообразователя отрицательных ионов и молекул.

[Ni(CO)4] — тетракарбонилникель [Pt(NH3)2Cl2] — дихлородиамминплатина(II)

По числу мест занимаемых лигандами в координационной сфере

Структура комплексного иона, образованного катионом металла и анионом ЭДТА

1) Монодентатные лиганды. Такие лиганды бывают нейтральными (молекулы Н2О, NH3, CO, NO и др.) и заряженными (ионы CN−, F−, Cl−, OH−, SCN−, S2O32− и др.).

2) Бидентатные лиганды. Примерами служат лиганды: ион аминоуксусной кислоты H2N — CH2 — COO−, оксалатный ион −O — CO — CO — O−, карбонат-ион СО32−, сульфат-ион SO42−.

3) Полидентатные лиганды. Например, комплексоны — органические лиганды, содержащие в своем составе несколько групп −С≡N или −COOH (этилендиаминтетрауксусная кислота — ЭДТА). Циклические комплексы, образуемые некоторыми полидентатными лигандами, относят к хелатным (гемоглобин и др.).

По природе лиганда

1) Аммиакаты — комплексы, в которых лигандами служат молекулы аммиака, например: [Cu(NH3)4]SO4, [Co(NH3)6]Cl3, [Pt(NH3)6]Cl4 и др.

2) Аквакомплексы — в которых лигандом выступает вода: [Co(H2O)6]Cl2, [Al(H2O)6]Cl3 и др.

3) Карбонилы — комплексные соединения, в которых лигандами являются молекулы оксида углерода(II): [Fe(CO)5], [Ni(CO)4].

4) Ацидокомплексы — комплексы, в которых лигандами являются кислотные остатки. К ним относятся комплексные соли: K2[PtCl4], комплексные кислоты: H2[CoCl4], H2[SiF6].

5) Гидроксокомплексы — комплексные соединения, в которых в качестве лигандов выступают гидроксид-ионы: Na2[Zn(OH)4], Na2[Sn(OH)6] и др.

Номенклатура

1) В названии комплексного соединения первым указывают анион|отрицательно заряженную часть — анион, затем положительную часть — катион.

2) Название комплексной части начинают с указания состава внутренней сферы. Во внутренней сфере прежде всего называют лиганды — анионы, прибавляя к их латинскому названию окончание «о». Например: Cl− — хлоро, CN− — циано, SCN− — тиоцианато, NO3− — нитрато, SO32− — сульфито, OH− — гидроксо и т. д. При этом пользуются терминами: для координированного аммиака — аммин, для воды — аква, для оксида углерода(II) — карбонил.

3) Число монодентатных лигандов указывают греческими числительными: 1 — моно (часто не приводится), 2 — ди, 3 — три, 4 — тетра, 5 — пента, 6 — гекса. Для полидентатных лигандов (например, этилендиамин, оксалат) используют бис-, трис-, тетракис- и т. д.

4) Затем называют комплексообразователь, используя корень его латинского названия и окончание -ат, после чего римскими цифрами указывают (в скобках) степень окисления комплексообразователя.

5) После обозначения состава внутренней сферы называют внешнюю сферу.

6) В названии нейтральных комплексных частиц комплексообразователь указывается в именительном падеже, а степень его не указывается, так как она однозначно определяется, исходя из электронейтральности комплекса.

Примеры:

K3[Fe(CN)6] — гексацианоферрат(III) калия

(NH4)2[PtCl4(OH)2] — дигидроксотетрахлороплатинат(IV) аммония

[Сr(H2O)3F3] — трифторотриаквахром

[Сo(NH3)3Cl(NO2)2] — динитрохлоротриамминкобальт

[Pt(NH3)4Cl2]Cl2 — хлорид дихлоротетраамминплатины(IV)

[Li(H2O)4]NO3 — нитрат тетрааквалития

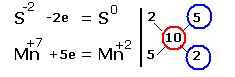

За

вертикальной чертой ставим число

электронов, перешедших при окислительном

и восстановительном процессах. Находим

наименьшее общее кратное ( взято в

красный кружок). Делим это число на

число перемещённых электронов и

получаем коэффициенты (взяты в синий

кружок). Значит перед марганцем будет

стоять коэффициент-1, который мы не

пишем, и перед Cl2 тоже -1.

Перед HCl

коэффициент 2 не ставим, а считаем

число атомов хлора в продуктах реакции.

Оно равно - 4.Следовательно и перед

HCl ставим - 4,уравниваем число атомов

водорода и кислорода справа, поставив

перед H2O коэффициент - 2. В результате

получится химическое уравнение:

За

вертикальной чертой ставим число

электронов, перешедших при окислительном

и восстановительном процессах. Находим

наименьшее общее кратное ( взято в

красный кружок). Делим это число на

число перемещённых электронов и

получаем коэффициенты (взяты в синий

кружок). Значит перед марганцем будет

стоять коэффициент-1, который мы не

пишем, и перед Cl2 тоже -1.

Перед HCl

коэффициент 2 не ставим, а считаем

число атомов хлора в продуктах реакции.

Оно равно - 4.Следовательно и перед

HCl ставим - 4,уравниваем число атомов

водорода и кислорода справа, поставив

перед H2O коэффициент - 2. В результате

получится химическое уравнение:

Перед

серой со степенями окисления -2 и 0

ставим коэффициент 5, перед соединениями

марганца -2, уравниваем число атомов

других химических элементов и получаем

окончательное уравнение реакции

Перед

серой со степенями окисления -2 и 0

ставим коэффициент 5, перед соединениями

марганца -2, уравниваем число атомов

других химических элементов и получаем

окончательное уравнение реакции