- •1. Общая характеристика инфекционного процесса

- •2. Характеристика эпидемического процесса

- •3. Профилактические и противоэпидемические мероприятия

- •4. Воздушно-капельные инфекции

- •Кишечные инфекции

- •6. Инфекции наружных покровов

- •7. Профилактика инфекционных заболеваний в школе

- •Правильная организация санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима

- •Мероприятия по быстрой ликвидация инфекции при попадании ее в школу

- •Задача школы в повышении иммунитета у детей

- •Задачи классного руководителя в связи с проведением вакцинации

- •Механизмы и факторы передачи (пути) инфекционных заболеваний

Лекция

ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И ИХ ПРОФИЛАКТИКА

План

-

Общая характеристика инфекционного процесса.

-

Характеристика эпидемического процесса.

-

Профилактические и противоэпидемические мероприятия.

-

Воздушно-капельные инфекции (дифтерия, грипп, коклюш, корь, ветряная оспа, эпидемический паротит, краснуха, скарлатина).

-

Кишечные инфекции (сальмонеллез, дизентерия, холера, вирусный гепатит А, ботулизм).

-

Инфекции наружных покровов (чесотка, педикулез).

7. Профилактика инфекционных заболеваний в школе.

Литература

-

Голубев, В.В. Основы педиатрии и гигиены детей дошкольного возраста: Учеб. пособие для студ. дошк. ф-тов высших пед. учебн. завед. – М. Изд. центр "Академия", 2003.

-

Дробинская, А.О. Основы педиатрии и гигиены детей раннего и дошкольного возраста: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – М.: Гуманит. изд. центр Владос, 2003.

-

Кочнева, Е.А. Инфекционные болезни: учеб. пособие для студентов высш. мед. учеб. заведений / Е. А. Кочнева. - М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2005.

-

Нисевич, Н.И., Учайкин, В.Ф. Инфекционные болезни у детей. – М.: Медицина, 1985.

-

Соколова, Н.П. Педиатрия с детскими инфекциями: Учеб. пособ. для студ. медучилищ и колледжей /Н.Г. Соколова, В.Д. Тульчинская. – Ростов н/Д., 2002.

1. Общая характеристика инфекционного процесса

Инфекция (от лат. infectio – «заражать») как биологическое явление представляет собой процесс взаимодействия одного (или более) болезнетворного (патогенного) микроорганизма с макро-организмом (человеком или животным).

Заболевания инфекционной этиологии регистрируются ежегодно почти у трети населения Земли. Высока заболеваемость гриппом, кишечными инфекциями, в первую очередь дизентерией и вирусными гепатитами. Главной особенностью инфекционных заболеваний является их способность передаваться от больных людей или животных к здоровым.

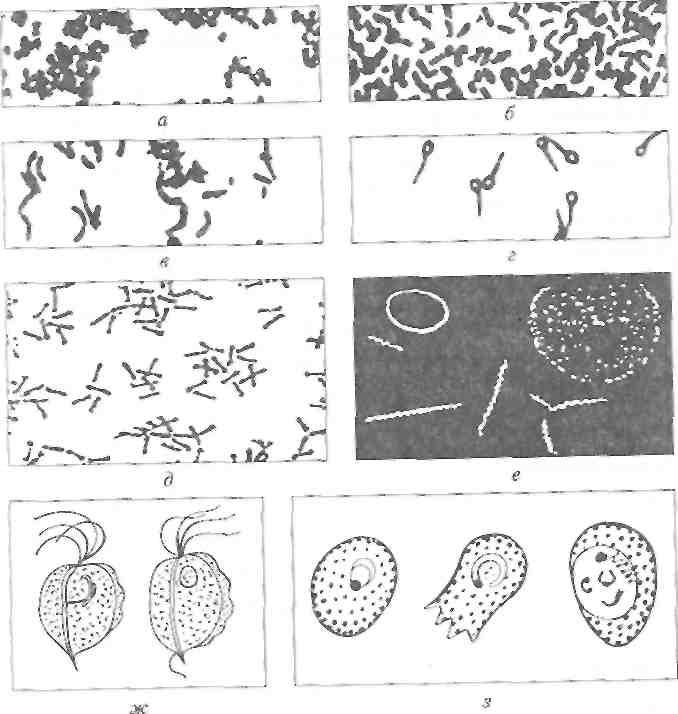

Патогенными для человека могут быть одноклеточные живые существа микроскопических размеров (бактерии, вирусы, риккетсии, грибы, простейшие) и многоклеточные организмы (гельминты, членистоногие). Все эти паразиты обладают специфичностью, т. е. способностью вызывать определенное заболевание у человека.

Избирательно локализуясь в наиболее благоприятных для их существования и размножения клетках и тканях, они способствуют развитию патологических изменений в организме. Виды некоторых возбудителей представлены на рис.1.

Возбудители заразных болезней подразделяют на безусловно-патогенные (представляющие опасность почти во всех случаях контакта с ними и приводящих к заболеванию корью, ветряной оспой, чумой или холерой), и условно-патогенные (стафилококки и стрептококки), болезнетворные только в случае снижения сопротивляемости организма у человека.

Местом проникновения паразита в организм (входными воротами) могут быть кожа, слизистые оболочки дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта и мочеполовой сферы. При внедрении возбудителя человек переходит из здорового состояния в инфекционное, при котором в организме начинается инфекционный процесс (в бытовом понимании – «инфекция»).

Инфекционный процесс – это совокупность патологических изменений, обусловленных нарушением гомеостаза в организме человека при попадании в него возбудителей. Степень этих нарушений определяет форму инфекционного процесса в виде заболевания разной степени тяжести или бессимптомного носительства, выявляемого лишь с помощью лабораторных методов исследования.

Выраженность клинических признаков инфекционного заболевания определяется количеством и степенью вирулентности возбудителя, с одной стороны, а с другой, – иммунитетом че ловека. Различают три степени тяжести заболевания – легкая, средняя и тяжелая, встречаются и стертые формы – со слабо выраженными признаками.

Инфекционное заболевание протекает в виде последовательных стадий (периодов). С момента проникновения возбудителя и до появления первых клинических признаков заболевания проходит скрытый или инкубационный период, длительность которого может составлять от нескольких часов до нескольких месяцев и лет (табл. 1). Продромальный (период предвестников) характеризуется появлением первых, обычно неспецифических, симптомов (повышение температуры, слабость, недомогание и т.д.). Этот период длится от нескольких часов до 2-3 дней и до 4 нед. при гепатите.

Период развития болезни (возникновение клинических проявлений) характеризуется симптомами интоксикации (головная боль и снижение аппетита, нарушение сна, лихорадка, сыпь, мышечные боли), как правило, общими для многих инфекций. Специфичные для определенной болезни симптомы зависят от локализации возбудителя в тканях и органах человека, свойственной данному паразиту. В течение заболевания могут присоединяться осложнения, обусловленные основной инфекцией или вызванные другим возбудителем.

В период реконвалесценции (выздоровления) происходит восстановление нормального функционального состояния организма. Исходом инфекционного заболевания в большинстве случаев является полное выздоровление с освобождением от возбудителя или переход в хрони- ческую форму. При ряде инфекций стойкое нарушение функций приводит к инвалидности, иногда – к смерти.

Рис. 1. Некоторые возбудители инфекционных заболеваний: а - стафилококк; б - дизентерийная палочка; в - холерный вибрион; г -бацилла сибирской язвы; д - дифтерийная палочка; е - сифилитическая спирохета; ж — трихомонады; з — малярийный плазмодий