- •1. Предмет и метод социологии

- •2 О.Конт – родоначальник социологии

- •3.Социологическая теория к. Маркса

- •4. Понимающая социология м. Вебера

- •5.История становления социологии в России

- •6. Социальная система и ее структура

- •7. Социальные общности, институты и группы

- •8. Теория социальной стратификации и социальной мобильности

- •9. Социальная структура современной России. Процесс создания гражданского общества

- •10. Социализация личности

- •11.«Зеркальное я» ч, Кули

- •12. Девиантное поведение человека

- •13.Взаимосвязь общества и личности

- •14. Социальный статус и социальные роли людей

- •15.Роль личности в истории

- •16 Социальная справедливость и свобода

- •17 Социальный обмен и сравнение, как механизм социальных связей

- •18.Методология и методика социологических исследований

- •19.Социальные конфликты и логика их разрешения

- •Причины социальных конфликтов конфликта

- •20.Пути формирования общественного мнения

- •21.Социальные проблемы становления нового быта

- •22.Исторические формы брака, семьи и современность

- •23. Проблемы современной семьи

- •24. Проблемы молодежи в современном мире

- •25. Социология науки. Роль науки в соременном мире

- •26. Проблемы управления социальными процессами

- •27.Социология управления

- •28. Роль духовной культуры в развитии общества

- •29. Социология религии. Место религии в духовной жизни личности и общества

- •30. Основные социологические школы

- •31. Социальная структура северного кавказа

- •32. Социология межнациональных отношений

- •33. Социология труда

- •34. Социология образования

- •35. Общественное мнение как социальный институт

- •36. Социология политики

- •37. Социология международных отношений

- •38. Политическая жизнь современной России.

7. Социальные общности, институты и группы

Социальные общности − это большие группы людей (от тысячи человек), которые объединены по определенному признаку: территориальному, профессиональному, возрастному и другим. Социальные слои, классы, этносы тоже относятся к социальным общностям.

Среди многих видов социальных общностей особое значение с точки зрения влияния на поведение имеют такие, как семья, трудовой коллектив, группы совместного проведения досуга, а также различные социально-территориальные общности (поселок, небольшой город, крупные города, регион и т. д. ).

Свойства социальных общностей:

1) наличие общей цели деятельности или совпадение целей людей, составляющих общность;

2) наличие единых, разделяемых всеми участниками общности, правил, норм;

-

солидарные социальные взаимодействия партнеров, обусловленные наличием совпадающих целей и единых норм.

Социальные институты

Понятие "институт" - одно из центральных в социологии. В своей повседневной деятельности люди понимают под институтом разные социальные единицы. Представляется, что можно дать следующее формальное определение социального института: социальный институт - это организованная система связей и социальных норм, которая объединяет значимые общественные ценности и процедуры, удовлетворяющие основным потребностям общества. В этом определении под общественными ценностями понимаются разделяемые идеи и цели, под общественными процедурами - стандартизованные образцы поведения в групповых процессах, а под системой социальных связей - сплетение ролей и статусов, посредством которых это поведение осуществляется и удерживается в определенных рамках. Любой социальный институт возникает и функционирует, выполняя ту или иную социальную потребность. Если такая потребность становится незначительной или совсем исчезает, то существование института оказывается бессмысленным, тормозящим общественную жизнь. Такой институт в силу инерции социальных связей некоторое время еще может функционировать как дань традиции, но в большинстве случаев его жизнь довольно быстро прекращается. Вместе с тем есть важные, в высшей степени необходимые институты, вызванные к жизни непреходящими потребностями. Социологи считают, что таких институтов в развитых обществах всего пять: семейные, политические, экономические, образовательные и религиозные. Кроме того, поскольку ценности и процедуры научной жизни стали очень важными, то к это 5 можно причислить и институт науки. Исходя из этого институционализация представляет собой процесс определения и закрепления социальных норм, правил, статусов и ролей, приведение их в систему, которая способна действовать в направлении удовлетворения некоторой общественной потребности. Институционализация - это замена спонтанного и экспериментального поведения на предсказуемое поведение, которое ожидается, моделируется, регулируется. Процесс институционализации, т.е. образования социального института, состоит из нескольких последовательных этапов: возникновение потребности, удовлетворение которой требует совместных организованных действий; формирование общих целей; появление социальных норм и правил в ходе стихийного социального взаимодействия, осуществляемого методом проб и ошибок; появление процедур, связанных с нормами и правилами; институционализация норм и правил, процедур, т.е. их принятие, практическое применение; установление системы санкций для поддержания норм и правил, дифференцированность их применения в отдельных случаях; создание системы статусов и ролей, охватыващих всех без исключения членов института. Итак, финалом процесса институционализации можно считать создание в соответствии с нормами и правилами четкой статусно-ролевой структуры, социально одобренной большинством участников этого социального процесса. Без институционализации, без социальных институтов ни одно современное общество существовать не может. Люди всегда стремятся институционализировать свои отношения, связанные с актуальными потребностями. Это стремление проявляется в самых разных областях деятельности. Культурные символы. Все институты стремятся к приобретению символов, которые в предельно концентрированной форме создают представления об институте, его образ. Так, для государства это флаг или герб; для семьи - обручальное кольцо, для университета - эмблема. Таким образом, культурным символом института может быть любой материальный или нематериальный элемент культуры, выражающий в наиболее концентрированном виде основные специфические черты данного института, складывающиеся в его целостный образ. Кодексы поведения (устные и письменные). Ясно, что люди, включенные в деятельность институтов, должны принимать соответствующие предназначенные им роли. Система этих ролей чаще всего выражается в формальных кодексах, в таких, как присяга на верность стране, клятва при заключении брака, медицинская профессионал клятва Гиппократа. Эти кодексы поддерживают институционально закрепляемые роли и являются важной частью социального контроля Явные функции социальных институтов

Функция закрепления и воспроизводства общественных отношений. Каждый институт обладает системой правил и норм поведения, закрепляющих, стандартизирующих поведение своих членов и делающих это поведение предсказуемым. Регулятивная функция состоит в том, что функционирование социальных институтов обеспечивает регулирование взаимоотношений между членами общества путем выработки шаблонов поведения. Интегративная функция. Включает в себя процессы сплочения, взаимозависимости и взаимоответственности членов социальных групп, происходящие под воздействием институционализированных норм, правил, санкций и систем ролей. Транслирующая функция. Общество не могло бы развиваться, если бы не было возможности передавать социальный опыт. Каждый институт для своего нормального функционирования нуждается в приходе новых людей. Это может происходить как путем расширения социальных границ института, так и путем смены поколений. В связи с этим в каждом институте предусмотрен механизм, позволяющий индивидам социализироваться к его ценностям, нормам и ролям. Коммуникативная функция. Информация, произведенная в институте, должна распространяться как внутри института с целью управления и контроля за соблюдением норм, так и во взаимодействиях между институтами. Латентные функции. Наряду с прямыми результатами действий социальных институтов существуют другие результаты, которые находятся вне непосредственных целей человека, не запланированы заранее

Под социальной группой в социологии чаще всего понимают объединение людей, основанное на их общем участии в некоторой деятельности, связанное системой отношений, которые регулируются формальными или неформальными социальными институтами.

К психологическим характеристикам группы могут быть отнесены такие групповые образования как интересы, потребности, нормы, ценнности, групповое мнение и групповые цели. Для индивида, входящего в группу, осознание принадлежности к ней (социальная идентификация) происходит прежде всего через принятие этих характеристик, т.е. через осознание факта некоторой психологической общности с другими членами данной группы.

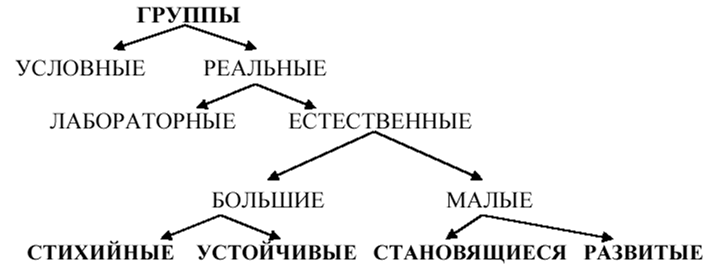

Классификация социальных групп:

Признаки социальной группы:

1) наличие внутренней организации;

2) общая (групповая) цель деятельности;

3) групповые формы социального контроля;

4) образцы (модели) групповой деятельности;

5) интенсивные групповые взаимодействия

Последний признак является важнейшей отличительной чертой социальной группы и проявляется: 1) в непосредственной мотивированности взаимодействий не личными потребностями, а интересами всей группы; 2) в институционализорованном характере этих взаимодействий. В свою очередь, институционализация социальных взаимодействий в группе проявляется: 1) в статусно-ролевом дифференцировании членов группы (каждый член группы занимает определенный статус внутри группы и выполняет соответствующие данному статусу роли); 2) в формировании устойчивой внутренней структуры (иерархии), обеспечивающей успешное функционирование группы; 3) в наличии формальных и неформальных отношений (групповых норм, традиций, обычаев).