- •Содержание. Введение.

- •1. Общественная и личная гигиена

- •1.1 Личная гигиена

- •1.2 Рациональный режим дня и объем двигательной активности

- •1.3 Уход за телом и полостью рта

- •1.4 Рациональное питание

- •1.5 Гигиена одежды и обуви

- •2.2 Физиологические основы построения режимов труда и отдыха.

- •2.3 Виды режима труда и отдыха.

- •2.4 Гибкое рабочее время (грв)

- •2.5 Вывод. Социально- экономическая эффективность улучшения режимов труда и отдыха.

- •2.6 Контрольные вопросы

- •3. Общая система воспитания и физической подготовки

- •3.1 Принцип сознательности и активности.

- •3.2 Принцип наглядности

- •3.3 Принцип доступности и индивидуализации.

- •3.4 Принцип систематичности.

- •3.5 Принцип постепенного повышения требований (динамичности).

- •3.6 Контрольные вопросы.

- •4. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья.

- •4.1 Значение здорового образа жизни для человека.

- •4.2 О режиме дня

- •5. Роль физических упражнений в коррекции телосложения.

- •5.1 Роль физических упражнений при дефектах осанки.

- •5.2 Виды, степени тяжести сколиоза

- •Вопросы:

- •Вопросы:

- •5.3 Лечение сколиоза

- •6. Понятие о лечебной физкультуре (лфк).

- •Вопросы:

- •6.1 Развитие человека как личности в процессе активной двигательной деятельности.

- •Заключение

- •Библиографический список.

- •Приложения Приложение а

- •Приложение б (справочное) Ключевые слова

- •Приложение в (справочное) Словарь терминов

6. Понятие о лечебной физкультуре (лфк).

ЛФК – научно-практическая, медико-педагогическая дисциплина, изучающая теоретические основы и методы использования средств физической культуры для лечения, восстановления и профилактики различных заболеваний. Лечебная физическая культура (ЛФК) – метод лечения, состоящий в применении физических упражнений и естественных факторов природы к больному человеку с лечебно-профилактическими целями. В основе этого метода лежит использование основной биологической функции организма - движения.

Термином лечебная физическая культура (или ЛФК) обозначают самые различные понятия. Это и дыхательная гимнастика после тяжелой операции, и обучение ходьбе после травмы, и разработка движений в суставе после снятия гипсовой повязки. Это и название кабинета в поликлинике, и кафедры в институте физкультуры, и кафедры в медицинском институте. Термин «лечебная физкультура» применяется в самых различных аспектах, обозначая и метод лечения, и медицинскую или педагогическую специальность, и раздел медицины или физкультуры, и структуру здравоохранения. Средством ЛФК может являться любая двигательная активность: и плавание, и ходьба, и банные процедуры, и даже игры, в том случае если они применяются в лечебных целях. Лечебный массаж, который, по сути, является пассивным физическим упражнением, мы рассмотрим отдельно в силу специфики этого метода лечения, но в тесной связи с лечебной физкультурой. Лечебная физкультура назначается только врачом и проводится строго по назначению врача обычно в учреждениях здравоохранения – больницах, поликлиниках, санаториях, диспансерах. Это принципиально отличает ЛФК от оздоровительных систем и технологий, в которых заключение врача имеет рекомендательный характер или вовсе не требуется. Это вовсе не означает, что ЛФК только для больных и только для лечения. На практике лечебная физкультура не ограничивается только лечением. Лечебная физкультура - это также профилактическая и восстановительная физкультура, чем просто лечебная. Давнее и широкое применение физкультуры в форме ЛФК в системе здравоохранения только подчеркивает серьезный подход к организации занятий и их безусловную оздоровительную направленность. Лечебной физкультурой можно заниматься самостоятельно вне стен учреждений здравоохранения. Но делать это нужно очень осторожно, не форсируя нагрузок, не превышая дозировок, четко по программе-рецепту, и не превращая лечебную физкультуру в спорт. Хотя возможен и даже желателен переход на более высокий уровень нагрузок по программе общей физической подготовки. Самостоятельные занятия проводятся по назначению врача и под контролем врача. Это понятно, речь идет о больном человеке, который не всегда может адекватно оценить свои возможности. От других видов физкультуры лечебная физическая культура отличается так же, как физкультура отличается от спорта - не содержанием, а целью и мерой. И лечебная физкультура, и физкультура, и спорт используют для достижения своих целей одни и те же средства – физические упражнения. Однако цель применения этих средств – лечение или профилактика болезней. Как известно цель физкультуры – воспитание здорового человека, а спорта –достижение результатов. Лечебная физкультура выполняет не только лечебную, но и воспитательную функцию. Она воспитывает сознательное отношение к использованию физических упражнений, прививает гигиенические навыки, приобщает к закаливанию организма естественными факторами природы. Понимание того, что движения являются самым доступным и самым эффективным лекарством, сложилось в глубокой древности. Ещё в самые давние времена люди знали, что для того, чтобы лишить человека энергии, нужно лишить его двигательной активности. Например, в древнем Китае преступников помещали в такие маленькие камеры, где человек мог только сидеть или лежать. Через пару месяцев человек ослабевал настолько, что не . смог бы бежать, даже если бы ему представил ась такая возможность, так как в бездействии мышцы его конечностей атрофировались. В Древнем Китае гимнастика для лечения впервые упоминается в книге «Кунг-Фу», название которой можно перевести как «трудный путь к совершенству». Эта книга была составленной более 2500 лет до н. э. Она впервые была переведена с китайского языка в 1776 году. Практически все движения современных китайских гимнастик заимствованы из элементов боевых искусств. Упражнения, предназначенные для невооруженной борьбы, трансформировались в одну из совершеннейших систем психофизического воспитания. В Китае физические упражнения для здоровья использовались на протяжении многих тысячелетий. В Древнем Китае были врачебно-гимнастические школы, где обучали лечебной гимнастике и массажу, и применяли их в процессе лечения больных. В китайских врачебно-гимнастических школах лечили болезни сердца, легких, искривления позвоночника, переломы костей и вывихи. В VI в. н. э. впервые в мире в Китае был создан государственный медицинский институт, где уже тогда преподавали лечебный массаж и гимнастику как обязательную дисциплину. С тех пор различные гимнастики, приспособленные для индивидуальных оздоровительных занятий, в разных комбинациях широко применяют в китайских санаториях и домах отдыха как основную форму ЛФК. Знаменитый древнекитайский медик Хуа То (второй век нашей эры), основатель китайской гигиенической гимнастики, утверждал, «Тело требует упражнений, но не до изнеможения, ибо упражнения предназначены для того, чтобы устранять дурной дух из организма, способствовать кровообращению и предотвращать недуги». «Если ручка двери часто движется, она не ржавеет. Так и человек, если он много движется, то не болеет». Со времени жизни врача прошло уже две тысячи лет, но принцип китайской физической культуры все тот же, - поиск здоровья в двигательной активности: от утренней гимнастики до боевого искусства.

Древнегреческий философ Платон (около 428-347 гг. до н. э.) называл движение «целительной частью медицины», а писатель и историк Плутарх (127 г) - «кладовой жизни». В Древней Греции первые сведения о медицинской гимнастике относят к 5 веку до нашей эры и связывают их с врачом по имени Геродик. Об этом замечательном враче мы можем узнать из историко-философских трактатов Платона. Он пишет «Геродик был учителем гимнастики: когда он заболел, он применил для лечения гимнастические приемы; в начале он терзал этим главным образом самого себя, а затем впоследствии остальную часть человечества». Геродика считают основателем лечебной гимнастики, впервые больные стали обращаться за помощью не в храмы, а в гимназии - в учреждения, в которых преподавали гимнастику. Сам Геродик по свидетельству Платона страдал каким-то неизлечимым недугом (вероятно туберкулезом), однако, занимаясь гимнастикой, он прожил чуть ли не до ста лет, обучая своих пациентов лечебной гимнастике. Позже Гиппократ, ученик Геродика, которого справедливо называют отцом медицины. (460-377 гг. до н. э.) привнес в греческую гимнастику определенные гигиенические знания и понимание «лечебной дозы» физических упражнений для больного человека. Гиппократ считал физические упражнения одним из важнейших средств медицины. И заботясь о сохранении здоровья людей, он рекомендовал заниматься тем, что сегодня называется физкультурой - «Гимнастика, физические упражнения, ходьба должны прочно войти в повседневный быт каждого, кто хочет сохранить работоспособность, здоровье, полноценную и радостную жизнь» – говорил он.

ЛФК восстанавливает трудоспособность после заболеваний и повреждений. Специфика ЛФК в использовании его в качестве основного лечебного средства. Физические упражнения- существенный стимулятор жизненных функций организма человека. Одна из самых характерных особенностей данного метода- применение к больным физических упражнений в условиях активного и сознательного участия в лечебном процессе их самих. Теоретическая основа ЛФК- медико-биологические педагогические науки:

анатомия, биохимия, физиология, гигиена, различные клинические дисциплины, спортивная медицина, психология, педагогика, ТФВ(теория физического воспитания)

Клинико-физиологические обоснование и основные механизмы лечебного действия физических упражнений.

Лечебное действие физических упражнений объясняется важной социальной и биологической ролью движения в жизни человека. Без мышечной работы человек не может ни познавать природу, ни воздействовать на нее. При заболевании в организме человека происходит различные структурные и функциональные нарушения, одновременно усиливается защитные процессы, развиваются компенсации, изменяется обмен веществ. Вынужденная длительная гиподинамика может ухудшить течение болезни, вызвать ряд осложнений. ЛФК, с одной стороны оказывает непосредственное лечебное действие, стимулируя защитные механизмы, ускоряя и совершенствуя развитие компенсаций, усиливает обмен веществ, восстанавливая нарушенные функции, с другой- уменьшает неблагоприятные последствия сниженной двигательной активности. При заболеваниях наблюдаются подавление и ослабление приспосабливания организма к окружающей среде. В лечебных целях необходимо использовать путь сознательной тренировки, посредством которой стимулируются физиологические процессы, обеспечивается интенсификация функций, повышается возможность больного организма к развитию приспособленных процессов.

Полнота приспособления и есть полнота здоровья (по В.Н. Мошкову). В развитии приспособленных реакций под влиянием дозированной физической тренировки ведущую роль играет нервная система (И.М. Сеченов, И.П. Павлов, С.П. Боткин и др.) Нервная регуляция деятельности организма осуществляется посредством рефлексов. Воздействия внешнего мира воспринимается анализаторами (зрительным, слуховым, тактильным и др.), возникающие возбуждения в виде импульсов достигают больших полушарий мозга и воспринимаются в форме различных ощущений. ЦНС (центральная нервная система) формирует ответную реакцию. Такое же рефлекторное взаимодействие имеется между внутренними органами и ЦНС. Импульсы от рецепторов внутренних органов (интерорецепторы) также поступают в нервные центры, сигнализируя об интенсивности функций и состояния органа. Проприоцептивные импульсы с рецепторов мышц, связок, сухожилий поступают в ЦНС: кору больших полушарий, подкорковые центры, ретикулярную формацию ствола мозга - и посредством рефлексов через центры вегетативной нервной системы регулируют деятельность внутренних органов и обмен веществ. Эту взаимосвязь объясняет теория моторно-висцеральных рефлексов, разработанная М.Р. Могендовичем.

Влияние физических упражнений на эмоциональное состояния больного. Положительные эмоции стимулируют физиологические процессы в организме больного, отвлекают его от болезненных повреждений, что имеет важное значение для успешного лечения восстановления сил больного. При выполнении мышечной работы, в кровь выделяются гормоны (адреналин) которые оказывают стимулирующее действие на работу сердца, а метаболиты, образующиеся в мышцах, расширяют артериолы, кровоснабжающие их. Химически активные вещества оказывают влияние и на нервную систему. Такое взаимодействие нервных и гормональных влияний обеспечивает общую благоприятную реакцию организма больного человека на различные виды физических нагрузок.

Лечебное действие физических упражнений появляется в виде четырех основных механизмов:

Тонизирующее влияние физических упражнений. Возбуждение ЦНС и усиление деятельности желез внутренней секреции стимулируют вегетативные функции, Т.е улучшают деятельность сердечно- сосудистой, дыхательной и др. систем, повышают обмен веществ и различные защитные реакции, в том числе иммунобиологические. Тонизирующие действие физических упражнений тем больше, чем больше мышечной массы вовлекается в движение, и чем больше напряжение.

Трофическое действие (питание тканей). Мышечная деятельность стимулирует обменные, окислительно-восстановительные, регенеративные процессы в организме. За счет быстрее рассасываются продукты воспаления, при переломах ускоряется образование костного мозга.

Механизмы формирования компенсации. Физические упражнения содействуют увеличенную размеров сегмента или парного органа, повышая их функцию, вовлекая в работу мышцы ранее не принимающих участие в выполнении неприсущих им движений. Компенсации могут быть временными и постоянными. Временные, после болезни, исчезают. Последние возникают при безвозвратно потерянной функции.

Механизмы нормализации функции. Основное действие доминанты движения характеризуются общей стимуляцией физиологических функций. Доминанта функционирующей опорно-двигательной системы оказывает общее тонизирующее влияние на организм больного, способствует лучшему проявлению трофических процессов, восстановлению функции пораженной системы. Нормализация функции происходит под действием постоянно увеличивающееся нагрузки. Устранением временных компенсаций и путем совершенствования регуляторных процессов в организме. В основе нормализации патологически измененных функций лежит нарушение сформировавшихся нервных связей и восстановление условно-безусловной регуляции, свойственной здоровому организму. Лечебное действие физических упражнений комплексно, многими механизмами одновременно и в зависимости от заболевания.

Роль ЛФК в реабилитации физической работоспособности. Термин «реабилитация» означает восстановление здоровья до возможного оптимизма в физическом, духовном и профессиональном отношении. Для обеспечения успеха реабилитационного процесса в комплексном лечение широко используют ЛФК, которая способствует мобилизации естественных сил организма, повышает тонус и тренированность всего организма. Трудотерапия, активное участие самого больного, дозированная физическая тренировка – это основа реабилитации больных. Применение ЛФК в реабилитационном процессе происходит поэтапно (стационар, отделение выздоравливающих, санатории, поликлиника, лечение на дому). Для успешного восстановления больных необходимо постепенность и адекватность в применяемых физических нагрузках.

Применяемые формы ЛФК летом, осенью и весной: занятие лечебной гимнастикой, прогулки, бег трусцой, плавание, гребля, катание на коньках, подвижные и спортивные игры, ближний туризм.

Необходимость обучения владением жизненно-важными умениями и навыками (ходьба, передвижение на лыжах, плавание)

Обучение двигательными действиям занимает центральное место в физическом образовании, являясь специфической стороной физического воспитания. В результате обучения формируются двигательные умения и навыки.

Обучение в физическом воспитании есть организованный процесс передачи и усвоения систем специальных знаний и двигательных действий, направленных на физическое и психическое совершенствование человека Результатом обучения в физическом воспитании является физическое образование, обучение действию, опираясь на знания. Знания – это определенная система знаков, понятий и закономерностей, лежащих в основе правильно организованного физического воспитания.

Условно выделяется три уровня владения изучаемым двигательным действием:

- Элементарное умение;

- Навык;

- Умение мастерство.

В основе лежат единые психофизиологические закономерности формирования навыка.

Двигательный навык – это способность выполнить действие, акцентируя внимание на условиях и результате действия, а не на отдельных движениях. Решение образовательных задач имеет свои особенности. Так в процессе овладения учебным материалом решается активная двигательная деятельность, т.е. учебная деятельность требует проявления физических сил. В этой связи необходимо знать закономерности учебной деятельности ученика, а также общие закономерности работоспособности.

Возрастает ответственность перед учителем физического воспитания, который оказывает влияние (воздействие) на биологическую среду человека, на его физическое, развитие и подготовленность.

Решение образовательной задачи имеет большое значение в работе со школьниками, особенно с требованиями к двигательной активности. Необходимо знать, что работоспособность зависит от следующих факторов: наследственных, при обретенных в жизни, и способности регуляции деятельности в конкретных условиях.

Двигательным действием является формирование систем двигательных навыков. Связь с развитием комплекса двигательных качеств. С одной стороны следует учесть, что в процессе формирования двигательного навыка развиваются двигательные качества. С другой, специфичные двигательные для определенного двигательного навыка развиваются быстрее при одновременном развитии других качеств.

Например: в прыжках в высоту развивается прыгучесть, результат увеличивается, если использовать упражнения для развития силы ног. В процессе обучения двигательным действиям обеспечивается решение нескольких задач:

- Создается «начальная школа движений», Т.е. научить управлять относительно простыми движениями в основных звеньях двигательного аппарата. Создается исходная база сложных форм двигательных действий.

- Обучение действиям, которые будут использоваться как подводящие упражнения или средство избирательного воздействия отдельных качеств, способностей. Сформировать и довести до необходимой степени совершенства основные двигательные изменения и навыки в повседневной жизни, в трудовой, спортивной и в др. средах деятельности.

В процессе обучения изменяется характер управления движениями тех или иных частей тела. В зависимости от характера и особенностей изучаемых двигательных действий приобретается ряд особенностей. Особенности обучения двигательным действиям существенно зависят от специфики проявляемых в них двигательных качеств и необходимого уровня их проявления. Процесс обучения двигательным действиям зависит от уровня двигательных качеств.

Обучение двигательному действию

Двигательные умения. Двигательные навыки.

Двигательные умения высшего порядка;

Овладение специальными знаниями.

Основной задачей обучения в лыжном спорте является формирование навыков в технике способов передвижения на лыжах. Формирование двигательных навыков происходит на основе возникновения и закрепления целой системы сложных уравнений. При передвижении возникают сложные системы взаимосвязанных нервных процессов, которые запечатлеваются в нервных клетках больших полушарий на основе механизма запоминания. Благодаря двигательной памяти и приобретаемому опыту человек выполняет движения все лучше и лучше. Постепенно создается сложная уравновешенная система и образуется динамический стереотип. Обучение технике передвижения на лыжах осуществляется по следующей схеме:

Необходимо создать двигательное представление об изучаемом способе передвижения.

Выполнение передвижения, по мере повторений приобретает умение, которое впоследствии переходит в двигательный навык. Обучение способом передвижения на лыжах предполагает участие сознания, необходима определенная умственная деятельность.

В начале обучения на основе знаний возникают умения – это способность не автоматизированно управлять движениями. При многократных повторных движениях умение постепенно переходят в навыки. Характерные черты двигательного навыка – осознанность, прочность, автоматизм и подвижность. Постепенно автоматизируются элемента хода, умение заменяется навыком, управление всем движением (ходом в целом) становится автоматизированным. Автоматизация движений – это главная характерная особенность навыка. У спортсменов, хорошо владеющих техникой хода (сформированный навык) отвлечение внимания не нарушает ее. С образованием двигательного навыка сознание освобождается от контроля за каждым отдельным элементом, но он не исчезает, а меняет свою роль. Сознание начинает играть пусковую и тормозную роль или способствовать переключению с одного способа передвижения на другой.

Основное внимание концентрируется на результате хода (скорость передвижения), условиях (скольжение" рельеф, лыжи), а также не возникших ситуациях (появление препятствий на спуске, тактическая борьба с противником). Под контролем сознания лыжника находятся такие факторы, как сохранение силы и скорость отталкивания, ускорение или замедление, усиление или ослабление движения в зависимости от меняющейся ситуации.

Важной чертой двигательного навыка является прочность: лыжник может многократно и стереотипно выполнять цикл ходов, прочный навык менее подвержен сбивающему влиянию внешних условий (широкая или узкая лыжня, жесткий или мягкий снег) У квалифицированных спортсменов, имеющих прочные навыки в технике ходов, нет существенной разницы при передвижении на лыжне на тренировке и в соревнованиях. Прочность навыка позволяет лыжнику демонстрировать высокую технику в любых условиях и ситуациях (при утомлении, воздействии необычной обстановки, сильном возбуждении). Стабильность навыка позволяет правильно выполнить движение на небольшой и максимальной скорости, при длительных перерывах в тренировке навыки в технике ходов сохраняются. Если у лыжника умение не превратилось в навык, то даже кратковременный перерыв ведет к ухудшению техники и появлению ошибок.

С первых шагов необходимо изучать рациональную технику

передвижения, т.к. при многократном или даже ошибочном способов выполнения движения в лыжных ходах. Прочность навыка неотделима от его вариативности (подвижности). Расширение диапазона вариативности навыков важно в лыжном спорте т. к. передвижения на лыжах происходит при большей изменчивости внешних условий. Волевым усилием лыжник может изменить характер привычного движения, сократить или удлинить шаг, замедлить или ускорить вынос палок и Т.д. в зависимости о меняющихся условий скольжения, рельефа местности и состояния лыжни. У квалифицированных лыжников диапазон подвижности навыков большой, вместе с тем при любом варианте выполнения основная система движения сохраняется не меняется и индивидуальные особенности техники способов передвижения на лыжах. По мере тренировке в различных условиях у лыжника вырабатываются новые динамические стереотипы на внешние воздействия. На основе имеющегося навыка возникают новые его варианты( передвижения по оттепели, по глубокой и мягкой лыжне, неровной лыжне) Все это определяют высокое техническое мастерство лыжника.

Характерные признаки двигательного навыка:

- Выполнение отдельных движений входящих в двигательные действия без сосредоточения на них внимания ученика. Достигается за счет наступившей автоматизации процесса выполненного упражнения.

- Автоматизированное выполнение движения является приобретенным в результате обучения или жизненной практики.

- Автоматизм не снимает ведущей роли сознания при выполнении двигательного действия. Нельзя противопоставлять сознательное с автоматизмом. Сознание и автоматизм в двигательных навыках представляет в диалектическом единстве,

- Сознание ученика направлено в основном на главные компоненты действия, на учет изменения в обстановке и творческое решение двигательной задачи. По необходимости обучаемый берет под контроль выполнения каждого

движения, вводя необходимые коррективы. .

-Двигательный навык обладает высокой устойчивостью, это означает, что двигательное действие может выполняться с меньшей возможностью нарушений в других условиях.

- Для двигательного навыка свойственна определенная системность движений, это выражается объединением отдельных движений в цельное двигательное действие, с устранением лишних движений. Согласно последних данных автоматизация движений связана с появлением в определенных участках коры головного мозга так называемых тормозных валов. В физиологии принято выделить три компонента двигательного навыка: афферентный, центральный и эфферентный.

Афферентный компонент двигательного навыка принимает раздражители, которые требуют ответных двигательных актов. Если раздражатель сложный. Например: спортигры, афферентный синтез затрудняется. В афферентном синтезе важное значение принадлежит обратной связи. Если это невозможно, то увеличивается количество повторений.

Центральный компонент обеспечивает обработку поступающей информации и программирование предстоящих движений.

Эфферентный компонент обеспечивает выполнение запрограммирование движения. Эффектный компонент обеспечивает выполнение запрогроммирования движения. Эффектный компонент обеспечивает выполнение запрограммированного движения. Эффект зависит от соответствия выработанной программы наличным функциональным возможностям организма. Реагирование между программой и фактическим выполнением, если учащийся утомлен или что- то другое, наблюдается рассогласование. Стабилизация и пластичность двигательных навыков. После того, как двигательный навык сформировался, его развитие не останавливается. Навыки становятся более устойчивым и гибкими. На это влияет уровень физической подготовленности и физического развития. Жизненно оправданный будет такой навык, который с одной стороны достаточной гибкостью. Постепенность и неравномереность формирования навыка. Различают четыре разновидности:

- Формирование навыка с «отрицательным ускорением», так называемый

«ложный навык».

- Формирование двигательного навыка с положительным ускорением.

- Замедление (адаптация). Задержка в развитии навыка по-другому называется «плато » (приспособленный механизм).

- Двигательные умения высшего порядка - способность применять двигательные навыки в реальных условиях жизни и спортивной деятельности. Как определить искривление позвоночника для определения наличия искривления позвоночника, в основном используется обычный осмотр, с целью определения более точного диагноза используется рентген. Простой осмотр можно повести и в домашних условиях, однако не стоит пренебрегать посещениями специалистов.

Для проведения осмотра в домашних условиях, осматриваемый становиться спиной к вам, голова смотрит вперед, руки по швам, пятки вместе и не напрягать, т.е. в расслабленном состоянии, желательно в нижнем белье. Первым на что следует обратить внимание, это симметрическое положение ушей, если одно выше другого - это шейный сколиоз. Другими признаками наличия сколиоза (не только шейного) являются разная высота плеч, лопаток, разная выпуклость лопаток, разный зазор между руками и бедрами (особенно если одна из рук находится на бедре, а другая нет) и другие ассиметричности тела. Для определения слишком большого искривления позвоночника вперед или назад необходимо сделать «уровень», привязываем к нитке груз и получаем прямую вертикальную линию, на этой линии должны лежать копчик и затылок осматриваемого.

Рис. 2 – потягивание в положении стоя со сплетенными руками

Рис. 3 – «насос»

Рис.4 – поднимание одной руки вверх с

отведением другой назад

Рис.5 – Наклоны в стороны

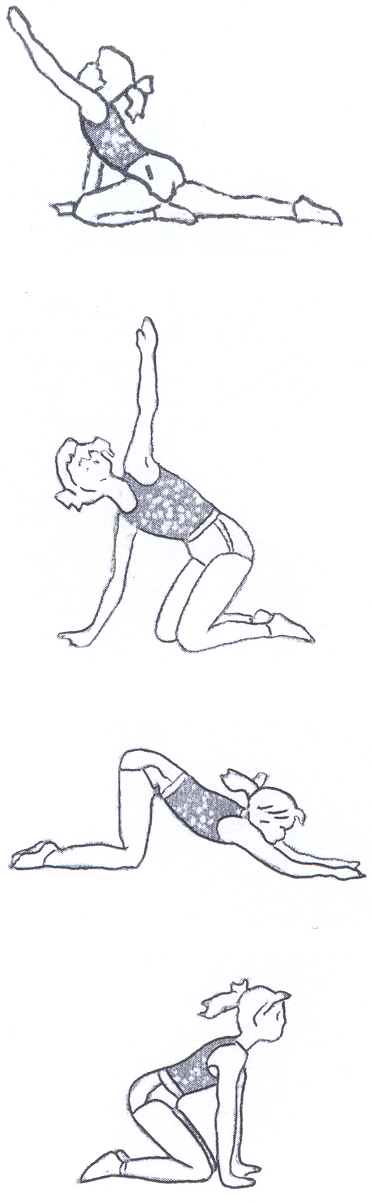

Рис.6 – гиперкоррекция

Рис. 7 – наклоны в стороны с подниманием

руки и отставлением ноги

Рис. 9 – поднимание руки и ноги в положении

лежа

Рис. 8 – прогибание спины в положении

лежа

Рис. 11 – поднимание руки и ноги вверх

Рис. 10 – прогибание спины (с палкой)

Рис. 12 – прогибание спины

Рис. 13 – повороты корпуса

Рис. 14 – ползанье с подтягиванием обеих

ног (1-й момент)

Рис. 14 – ползанье с подтягиванием обеих

ног (2-й момент)

Рис. 15 – наклоны в стороны в положении

сидя на косом сидении

Упражнения оздоровительной гимнастики

Упражнение №1.

1. Исходное положение: сидя на полу со скрещенными ногами, руки подняты над головой сомкнутыми ладонями вверх:

А) глубокий вдох;

Б) выдох (плавно опуская руки).

Примечание: если выполнять упражнения в течение дня или во время работы оно снимает усталость мышц спины и рук.

Упражнение №2.

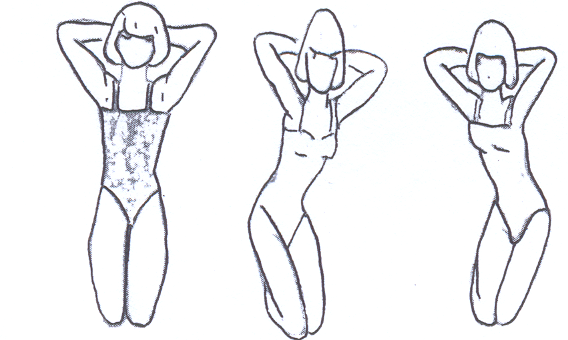

1

2

3

1. Исходное положение: лежа на спине, руки вверх, колени согнуты к груди;

А) глубокий вдох;

Б) выдох;

2. Исходное положение: прежнее;

А) повернуть согнутые в коленях ноги направо, сделать вдох;

Б) исходное положение;

В) повернуть согнутые ноги влево, сделать выдох;

3. Исходное положение: лежа на спине, руки вверх;

А) согнуть колени к груди, сделать вдох;

Б) выпрямить колени, сделать выдох.

Упражнение №3.

1

3

2

1. Исходное положение: лежа на спине, руки над головой;

А) согнуть колени, стараясь как можно ближе пятки подтянуть к ягодицам;

Б) медленно положить колени направо;

В) см. А);

Г) исходное положение;

2. Исходное положение: то же, что упражнение в другую сторону.

Упражнение №4.

1

2

3

1. Исходное положение: сидя на пятках, руки на затылке, спина прямая;

А) сесть справа от себя;

Б) исходное положение;

В) сесть слева от себя;

Г) исходное положение.

Повторить упражнения 15 раз.

Упражнение №5.

1

2

3

4

1. Исходное положение: упор сидя сзади, ноги в коленях согнуты;

А) повернуть колени влево;

Б) выпрямить ноги;

В) упор сидя сзади прямыми ногами;

Г) исходное положение.

2. То же упражнение в другую сторону.

Упражнение №6.

1

2

3

1. Исходное положение: сидя на пятках, колени согнуты и сильно разведены в стороны;

А); Б); В); Г) вращение грудью, с каждыми разом увеличивая наклон.

Сделать таких вращений по 15 раз влево и вправо.