- •Тема 3. Системы линейных алгебраических уравнений.

- •1. Системы линейных алгебраических уравнений.

- •2. Системы с невырожденной квадратной матрицей.

- •3. Критерий совместности системы. Общее решение. Критерий единственности решения.

- •4. Геометрическая интерпретация множества решений.

- •5. Метод Гаусса.

- •Тема 4. Евклидовы и нормированные пространства.

- •1. Скалярное произведение и евклидова норма.

- •2. Унитарное пространство.

- •3. Ортогональность.

- •4. Объем многомерного параллелепипеда.

- •5. Метрические пространства.

- •6. Линейные нормированные пространства.

4. Геометрическая интерпретация множества решений.

Опишем с точки зрения теории линейных пространств множество всех решений однородной системы

![]() (4)

(4)

и неоднородной системы (1)

![]()

Теорема

6. Множество всех решений однородной

системы (4) образует в пространстве

![]() линейное подпространство размерности

линейное подпространство размерности

![]() .

.

Доказательство.

Обозначим через

![]() множество всех решений системы (4):

множество всех решений системы (4):

![]() .

Пусть

.

Пусть

![]() .

Тогда для любых

.

Тогда для любых

![]() получим

получим

![]() ,

т.е.

,

т.е.

![]() – линейное подпространство в

– линейное подпространство в

![]() .

.

Найдем

![]() .

Снова будем предполагать, что

.

Снова будем предполагать, что

![]() ,

и что базисный минор матрицы

,

и что базисный минор матрицы

![]() находится в ее левом верхнем углу (этого

можно добиться перенумерацией неизвестных

и перестановкой уравнений). Тогда

находится в ее левом верхнем углу (этого

можно добиться перенумерацией неизвестных

и перестановкой уравнений). Тогда

![]() являются свободными неизвестными.

Пусть

являются свободными неизвестными.

Пусть

![]()

![]()

![]() ;

поставим в соответствие этому решению

;

поставим в соответствие этому решению

![]() системы (4) вектор-столбец

системы (4) вектор-столбец

![]()

![]() .

Такое соответствие между элементами

.

Такое соответствие между элементами

![]() и

и

![]() взаимно однозначно и является линейным

изоморфизмом. Поэтому

взаимно однозначно и является линейным

изоморфизмом. Поэтому

![]() .

.

Из теоремы 6

видно, что если

![]() и

и

![]() ,

т.е.

,

т.е.

![]() ,

то

,

то

![]() (см.

теорему 5).

(см.

теорему 5).

В линейном

пространстве

![]() решений системы (4) выберем какой-нибудь

базис:

решений системы (4) выберем какой-нибудь

базис:

![]()

![]()

![]() .

Тогда любое решение

.

Тогда любое решение

![]() системы (4) имеет вид

системы (4) имеет вид

![]() .

.

Определение.

Любые

![]() линейно независимых решений системы

(4) называются фундаментальной системой

решений.

линейно независимых решений системы

(4) называются фундаментальной системой

решений.

Пример фундаментальной системы решений.

Если, как

предполагалось выше,

![]() и базисный минор матрицы

и базисный минор матрицы

![]() находится в ее левом верхнем углу, то

фундаментальной системой решений (4)

является, например,

находится в ее левом верхнем углу, то

фундаментальной системой решений (4)

является, например,

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() ,

,![]() .

Здесь

.

Здесь

![]()

![]() определяются однозначно из

определяются однозначно из

![]() систем уравнений вида (3), в которых

систем уравнений вида (3), в которых

![]() .

В качестве значений свободных неизвестных

в этих

.

В качестве значений свободных неизвестных

в этих

![]() системах

берутся

системах

берутся

![]()

![]() .

.

Можно вместо

указанного базиса в

![]() взять

любой другой базис. Тогда получим другую

фундаментальную систему решений (4).

взять

любой другой базис. Тогда получим другую

фундаментальную систему решений (4).

Теорема

7. Общее решение неоднородной

системы (1) (![]() )

является суммой общего решения

соответствующей однородной системы

(4) и произвольного частного решения

неоднородной системы (1).

)

является суммой общего решения

соответствующей однородной системы

(4) и произвольного частного решения

неоднородной системы (1).

Доказательство.

Пусть

![]()

![]() ,

а

,

а

![]() –

частное решение неоднородной системы:

–

частное решение неоднородной системы:

![]() .

Тогда

.

Тогда

![]() .

С другой стороны, если

.

С другой стороны, если

![]() и

и

![]() таковы, что

таковы, что

![]() и

и

![]() ,

то

,

то

![]() ,

т.е.

,

т.е.

![]() .

.

Теорема 7

показывает, что общее решение

![]() неоднородной системы (1) получается

сдвигом множества

неоднородной системы (1) получается

сдвигом множества

![]() на произвольный вектор

на произвольный вектор

![]() ,

который удовлетворяет условию

,

который удовлетворяет условию![]() .

При этом результат сдвига не зависит

от выбора конкретного такого

.

При этом результат сдвига не зависит

от выбора конкретного такого

![]() ,

поскольку речь идет о всем множестве

,

поскольку речь идет о всем множестве

![]() в целом.

в целом.

Теорема

7* (другая формулировка). Общее

решение

![]() неоднородной системы (1) представляет

собой плоскость размерности

неоднородной системы (1) представляет

собой плоскость размерности

![]() в пространстве

в пространстве

![]() .

Ее направляющим подпространством

является

.

Ее направляющим подпространством

является

![]() ,

а в качестве вектора сдвига можно взять

любое частное решение системы (1).

,

а в качестве вектора сдвига можно взять

любое частное решение системы (1).

5. Метод Гаусса.

Метод Гаусса (или метод последовательного исключения неизвестных) приводит систему уравнений (1) к эквивалентной системе наиболее простого вида. Опишем выполнение элементарных преобразований системы (1) по шагам.

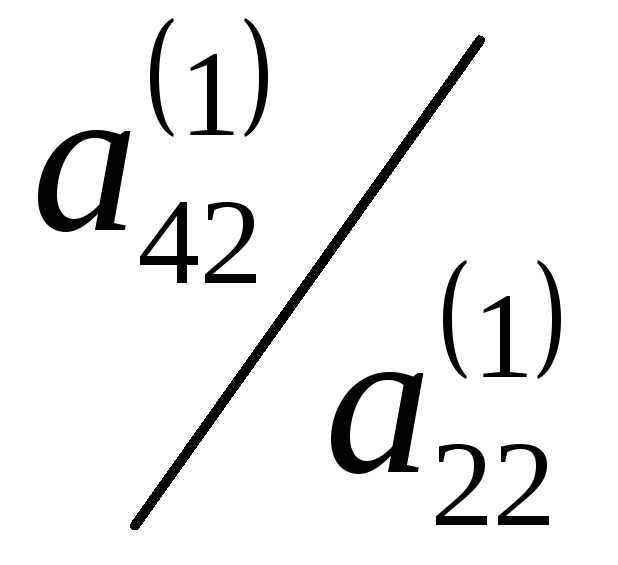

Предположим,

что в (1) коэффициент

![]() .

Если среди коэффициентов

.

Если среди коэффициентов

![]() есть отличные от нуля, то этого всегда

можно добиться, переставляя, в случае

необходимости, уравнения и (или) изменяя

нумерацию неизвестных. Умножим первое

уравнение на

есть отличные от нуля, то этого всегда

можно добиться, переставляя, в случае

необходимости, уравнения и (или) изменяя

нумерацию неизвестных. Умножим первое

уравнение на

![]() и вычтем его из второго уравнения. Затем

умножим первое уравнение на

и вычтем его из второго уравнения. Затем

умножим первое уравнение на

![]() и вычтем его из третьего уравнения. И

так далее. В результате получим систему

уравнений

и вычтем его из третьего уравнения. И

так далее. В результате получим систему

уравнений

(

(![]() )

)

Коэффициент

![]() называют ведущим элементом первого

шага. В системе (

называют ведущим элементом первого

шага. В системе (![]() )

первое уравнение совпадает с первым

уравнением исходной системы (1), а из

остальных уравнений мы исключили

)

первое уравнение совпадает с первым

уравнением исходной системы (1), а из

остальных уравнений мы исключили

![]() .(Выразите

все коэффициенты

.(Выразите

все коэффициенты

![]() и свободные члены

и свободные члены

![]() через коэффициенты и свободные члены

исходной системы (1).)

через коэффициенты и свободные члены

исходной системы (1).)

Предположим,

что в (![]() )

коэффициент

)

коэффициент

![]() .

Если среди коэффициентов

.

Если среди коэффициентов

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() ,

есть отличные от нуля, то этого всегда

можно добиться, переставляя, в случае

необходимости, уравнения с номерами

,

есть отличные от нуля, то этого всегда

можно добиться, переставляя, в случае

необходимости, уравнения с номерами

![]() и (или) изменяя нумерацию неизвестных

с теми же номерами. Умножим второе

уравнение в (

и (или) изменяя нумерацию неизвестных

с теми же номерами. Умножим второе

уравнение в (![]() )

на

)

на

![]() и вычтем его из третьего уравнения в

(

и вычтем его из третьего уравнения в

(![]() ).

Затем умножим второе уравнение в (

).

Затем умножим второе уравнение в (![]() )

на

)

на

и вычтем его из четвертого уравнения в

(

и вычтем его из четвертого уравнения в

(![]() ).

И так далее. В результате получим систему

уравнений

).

И так далее. В результате получим систему

уравнений

(

(![]() )

)

Коэффициент

![]() называют ведущим элементом второго

шага. В системе (

называют ведущим элементом второго

шага. В системе (![]() )

два первых уравнения совпадают с первыми

двумя уравнениями системы (

)

два первых уравнения совпадают с первыми

двумя уравнениями системы (![]() ),

а из остальных уравнений мы исключили

),

а из остальных уравнений мы исключили

![]() и

и

![]() .(Выразите

все коэффициенты

.(Выразите

все коэффициенты

![]() и свободные члены

и свободные члены

![]() через коэффициенты и свободные члены

системы (

через коэффициенты и свободные члены

системы (![]() ).)

).)

В конечном счете,

выполнив некоторое число

![]() шагов описанных преобразований, мы

получим систему уравнений

шагов описанных преобразований, мы

получим систему уравнений

![]() (

(![]() )

)

Здесь

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() .

Если среди чисел

.

Если среди чисел

![]() есть отличные от нуля, то система (

есть отличные от нуля, то система (![]() )

несовместна; тогда и исходная система

(1) несовместна. Несовместность системы

(1) можно было обнаружить и раньше, если

на некотором шаге получилось бы уравнение

)

несовместна; тогда и исходная система

(1) несовместна. Несовместность системы

(1) можно было обнаружить и раньше, если

на некотором шаге получилось бы уравнение

![]() ,

где

,

где

![]() .

Если

.

Если

![]() ,

то система (

,

то система (![]() )

совместна. Для отыскания её решений

достаточно использовать только первые

)

совместна. Для отыскания её решений

достаточно использовать только первые

![]() уравнений. В случае

уравнений. В случае

![]() получаем систему треугольного вида;

она имеет единственное решение: из

получаем систему треугольного вида;

она имеет единственное решение: из

![]() -го

уравнения однозначно определяем

-го

уравнения однозначно определяем

![]() ,

подставляя его в предыдущее уравнение,

однозначно определяем

,

подставляя его в предыдущее уравнение,

однозначно определяем

![]() ,

и т.д. В случае

,

и т.д. В случае

![]() получаем трапециевидную систему; она

имеет бесконечно много решений:

неизвестные

получаем трапециевидную систему; она

имеет бесконечно много решений:

неизвестные

![]() являются свободными. В этом случае,

придавая свободным неизвестным

произвольные значения

являются свободными. В этом случае,

придавая свободным неизвестным

произвольные значения

![]() ,

мы получим относительно неизвестных

,

мы получим относительно неизвестных

![]() систему уравнений с невырожденной

треугольной матрицей, решить которую

можно указанным только что способом.

систему уравнений с невырожденной

треугольной матрицей, решить которую

можно указанным только что способом.

Очевидно, что

описанными элементарными преобразованиями

системы (1) мы находим ранг

![]() её основной матрицы. Базисный минор

основной матрицы преобразованной

системы (

её основной матрицы. Базисный минор

основной матрицы преобразованной

системы (![]() )

окажется в eё левом верхнем углу.

По-другому выбирая ведущие элементы на

каждом шаге метода Гаусса, можно на

)

окажется в eё левом верхнем углу.

По-другому выбирая ведущие элементы на

каждом шаге метода Гаусса, можно на

![]() -ом

шаге получить систему другой конфигурации.

-ом

шаге получить систему другой конфигурации.