Солнечная радиация

Термоэлектрический пиранометр Янишевского

Этот прибор предназначен для измерения суммарной и рассеянной радиации, приходящей как от небесного свода, так и от предметов, расположенных на поверхности земли. Если приемник радиации этого прибора обратить в сторону подстилающей поверхности, то он будет фиксировать отраженную радиацию.

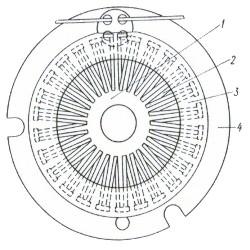

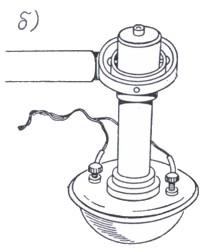

У пиранометров, (рис. 2.4) используемых в настоящее время на сети метеорологических станций, приемником служит квадратная термобатарея 1, окрашенная в черно-белые поля в виде шахматной доски.

В пиранометрах применяется батарея последовательно соединенных термоэлементов, составленных из манганина и константана. Поверхность термобатареи покрыта черной краской (сажей) и белой (магнезией) таким образом, чтобы четные спаи были окрашены в один цвет, а нечетные – в другой. Применение этих покрытий связано с одинаковой поглощательной способностью сажи и магнезии в длинноволновой части спектра. В области же коротких волн сажа поглощает интенсивнее, чем магнезия, и за счет именно этой части спектра возникает разность температур между спаями.

Термобатарея пиранометра 1 прикреплена через изолирующий слой к корпусу прибора.

б)

б)

а)

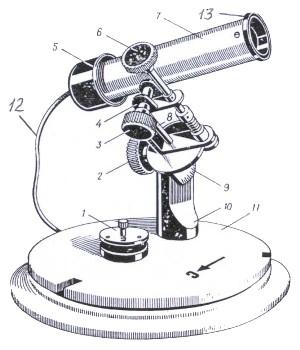

Рис.2.4. Пиранометр Янишевского: a – гловка: 1 – термобатарея, 2 – диск, 3 – винтовая нарезка; б – внешний вид

От крайних термоэлементов термобатареи отходят выводы к клеммам на нижней стороне корпуса (на рисунке они не видны). Вся термобатарея, раскрашенная в шахматном порядке, крепится в квадратном вырезе диска 2, имеющем по своей образующей винтовую нарезку 3, на которую навинчивается стеклянный колпачок. Стеклянная полусфера необходима не только в качестве защиты термобатареи от механических повреждений, но прежде всего для того, чтобы избежать влияния ветра.

Вся термобатарея с диском и стеклянной полусферой навинчивается на стойку 4 с треногой 5, с помощью которой приемник прибора можно горизонтировать (рис. 2.4). На этой же треноге крепится шаровой уровень (ватерпас) для отслеживания горизонтальности установки прибора (на рисунке не показан).

К стойке 4 присоединен короткий металлический стержень 6, на который с помощью винта 7 крепится легкая дюралевая трубка 8 с теневым экраном 9, позволяющим затенять приемную поверхность прибора от прямых солнечных лучей и измерять в это время только рассеянную радиацию. Длина стержня такова, что диск экрана из центра приемника виден под углом 10о. Теневой экран закрывает часть неба вокруг Солнца радиусом 5º. При открытом приемнике измеряется суммарная радиация.

Тренога 5 вместе с приемником и стеклянной полусферой может опрокидываться на 180о, что позволяет направлять прибор в сторону земли и измерять отраженную коротковолновую радиацию (длинноволновую часть излучения стеклянная сфера не пропускает). Для защиты стеклянной полусферы головка прибора снабжена крышкой.

Пиранометр является относительным прибором. Определение переводного множителя (градуировка) пиранометра производится по методу солнце-тень: разность показаний незатененного и затененного от прямой солнечной радиации пиранометров, характеризующая величину потока прямой солнечной радиации, сравнивается с отсчетами по актинометру.

Существенно, что при обработке наблюдений по пиранометру необходимо учитывать зависимость переводного множителя прибора от угла падения радиации (зенитного расстояния Солнца). Наличие у пиранометра угловой зависимости чувствительности, а также весьма заметной избирательности чувствительности для радиации различных длин волн требует введения к показаниям прибора так называемых угловой и спектральной поправок при измерениях рассеянной радиации. Эти поправки учитывают различия углового и спектрального распределений интенсивности рассеянной и прямой солнечной радиации.

Пиранометры, специально приспособленные для измерений альбедо подстилающей поверхности, получили название альбедометров.

В некоторых случаях для измерения альбедо используют сдвоенные пиранометры, приемные поверхности которых обращены вверх и вниз.

Пиранометры можно использовать для измерения суммарной и отраженной радиации на различных высотах над земной поверхностью с самолетов, аэростатов или специальных мачт и вышек, а также для морских наблюдений с лодки или судна.

Пиранометры повышенной чувствительности применяются в качестве подводных, подснежных и подледных пиранометров для измерения коротковолновой радиации, проникающей в воду, снег и лед.

Походный альбедометр

Альбедометры бывают двух типов: стационарные и походные. В полевых и специальных исследованиях нередко требуется неоднократная перестановка пиранометра из одного места в другое (например, при маршрутных исследованиях). В этих случаях общее время, затрачиваемое на горизонтирование прибора, оказывается довольно значительным.

Походный альбедометр позволяет свести эти затраты к минимуму, так как имеет устройство, автоматически выводящее приемную поверхность прибора в строго горизонтальное положение.

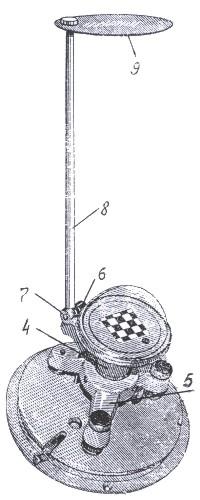

Головка альбедометра идентична головке пиранометра, однако навинчена уже на карданный подвес (рис. 2.5) – устройство, позволяющее автоматически выводить приемную поверхность прибора в горизонтальное положение.

Карданный подвес состоит из двух металлических колец 1 и 2. Внутреннее кольцо 1 через полуоси 5 и 6 имеет свободу вращения внутри внешнего кольца 2. В свою очередь полая трубка 7, на которой закреплена головка пиранометра 8, имеет свободу вращения на полуоси 3 и 4,смещенных относительно полуосей 5 и 6 на 90 градусов.

Рис.2.5. Альбедометр походный: а - положение вверх; б - положение вниз

Таким образом, альбедометр имеет двойную степень свободы вращения, что приводит к его автоматическому горизонтированию под действием силы тяжести. Головка альбедометра 8 навинчивается на трубку 7, которая по пазам может скользить вверх-вниз внутри кольца 1.

Внутри самой трубки свободно перемещается цилиндрический грузик-противовес, который и обеспечивает надежную горизонтировку приемной поверхности. Наблюдения по походному альбедометру производятся так же, как и по пиранометру.

Для осуществления наблюдений ручка прикрепляется к стержню. С помощью стержня альбедометру придается соответствующее положение. При положении приемника прибора вверх определяется суммарная радиация, а при положении вниз – отраженная радиация. Когда эти величины измерены, рассчитывается альбедо.

Термоэлектрический балансомер Янишевского

Балансомер служит для определения разности излучения, приходящего на деятельную поверхность в виде суммарной радиации, и собственного излучения этой поверхности. В отличие от вышеупомянутых актинометрических приборов, у балансомера две приемных поверхности. Одна из них, обращенная к небосводу, воспринимает суммарную радиацию Q вместе с излучением атмосферы Еа. Приемник, обращенный в сторону деятельной поверхности, воспринимает отраженную коротковолновую радиацию Rк, земное излучение Ез и часть отраженной радиации Rд, пришедшей от атмосферы и окружающих предметов. Таким образом, радиационный баланс В вычисляют по формуле

В = (Q + Eа) – (Eз + Rк).

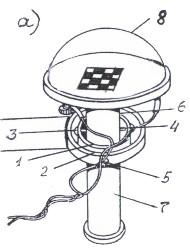

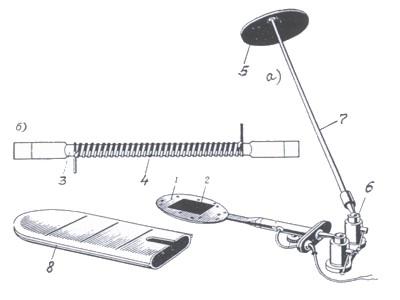

Балансомер представляет собой круглую пластину 1 с квадратным вырезом в центральной части 48х48 мм, в который помещен приемник радиации, изготовленный следующим образом (рис. 2.6).

Приемной поверхностью прибора служат две одинаковые пластинки из тонкой медной фольги, покрывающие верхний и нижний приемники. Наружные поверхности этих пластин зачернены специальным черным лаком, поглощающая способность которого близка к поглощающей способности абсолютно черного тела. К внутренней стороне пластин приклеены 10 термоэлектрических батарей, каждая из которых представляет из себя медный брусочек 3, обвитый тонкой металлической полоской 4 из константана (рис.2.6, б). Половина каждого витка посеребрена, и место окончания серебряного слоя служит термоспаем, а каждый брусочек термобатареей, которые последовательно соединены между собой. На каждом брусочке намотано 50 витков, и таким образом в приборе находится 500 термоспаев.

Четные спаи батарей испытывают тепловое воздействие одной пластинки, нечетные – другой. Разность температур пластинок пропорциональна разности потоков приходящей и уходящей радиации. Для затенения прибора от прямой радиации служит экран 5, закрепленный шарниром 6 через легкую трубку 7. В нерабочем состоянии прибор закрывается защитным чехлом 8.

Рис.2.6. Балансомер термоэлектрический:

а-внешний вид;

б-отдельная термобатарея

Показания прибора довольно значительно зависят от скорости ветра, т. к. приемные поверхности его незащищены. Поэтому в непосредственной близости от стойки с гальванометром, на расстоянии 0,5-1,0 метра устанавливается шест высотой 2,3 метра, на конце которого крепится ветроизмерительный прибор (анемометр Фусса или ручной анемометр АРИ-49), по показаниям которого вводятся добавочные поправки.

Принцип действия балансомера основан на том, что разность температур верхней и нижней пластин балансомера (и, следовательно, силы тока в цепи термобатареи) пропорциональна измеряемой величине радиационного баланса. Прибор градуируется по методу солнце-тень: разность показаний затененного и незатененного балансомеров сравнивается с показаниями актинометра.

Поскольку приемные поверхности балансомера всегда обдуваются ветром, переводной множитель оказывается зависящим от скорости ветра. Поэтому необходимо для каждого экземпляра прибора определять зависимость переводного множителя от скорости ветра, что может быть осуществлено как в лабораторных, так и в естественных условиях. Иногда при обработке показаний балансомеров принимают во внимание такие факторы, как неодинаковость чувствительности верхней и нижней сторон балансомера, различие в чувствительности для коротковолновой и длинноволновой радиации и некоторые другие.

Актинометр Савинова-Янишевского АТ-50

|

Актинометр предназначен для измерения прямой солнечной радиации и может служить контрольным прибором. |

|

|

В качестве приемника радиации служит тонкий диск 1 из серебряной фольги (рис. 2.2). Внешняя сторона диска (обращенная к солнцу) зачернена специальным лаковым покрытием, а к внутренней стороне через папиросную бумагу приклеены нечетные спаи термобатареи 2. Внешние четные спаи 3 прикреплены к сравнительно массивному медному кольцу 4. Термобатарея с медным кольцом помещена в медную трубку 7 (рис. 2.3), имеющую на наружном конце диафрагму, служащую приемным отверстием. Внутри трубки имеется еще ряд убывающих по диаметру диафрагм, наименьшая из которых находится рядом с термобатареей. Ряд этих диафрагм образует телесный угол, равный диску Солнца 50 околосолнечного пространства. Провода 12 от термобатареи через клеммы подсоединяются к гальванометру. Показания гальванометра пропорциональны силе термотока, а следовательно, и энергетической освещенности прямой солнечной радиации. Корпус актинометра устанавливается на стойке 10 и основании 11, на котором нанесена стрелка, с помощью которой мы ориентируем прибор на север. Ось 8 устанавливается по оси мира с помощью шкалы широт 9 и винта 2. Для проведения наблюдений по актинометру, нужно его сориентировать таким образом, чтобы термобатарея была нацелена на Солнце, для чего с прибора снимают крышку 1 и направляют входное отверстие трубки на Солнце. |

Рис.2.2. Термобатарея актинометра: 1-приемная пластина; 2-термобатареи; 3-папиросная бумага; 4-медное кольцо. |

|

В это время манипулируют винтами 3 и 6, добиваясь такого положения трубки, чтобы образовалась концентрическая тень на экране 5, а солнечный луч, пройдя через отверстие 13 на оправе диафрагмы в виде «солнечного зайчика», должен попасть на черную точку, нанесенную на экране. В этом случае чувствительный элемент прибора (термобатарея) направлен перпендикулярно солнечным лучам. |

|

Измерение производится после прогрева приемного диска в продолжение 2 – 3 мин на солнце при открытой трубке, нацеленной на Солнце. Затем крышка надевается на 25 – 30 сек, после чего производится отсчет по гальванометру, принимаемый за место нуля. Затем крышка снимается и через 25 – 30 сек начинают наблюдения. Они состоят из серий отсчетов с интервалами 5 сек. Повторность отсчетов уменьшает погрешность из-за колебаний прозрачности атмосферы и случайные погрешности гальванометра.

Каждые 7 мин корректируется положение трубки относительно Солнца. Через 20 – 30 мин определение места нуля гальванометра желательно повторить. При этом измеряется его температура.

|

|

||

|

|

Рис.2.3. Актинометр Савинова-Янишевского: 1-крышка; 2, 3-винты; 4-ось склонений; 5-экран; 6-рукоятка; 7-трубка; 8-ось; 9-сектор широт; 10-стойка; 11-основание; 12-провода; 13-отверстие. |

|

Поверка термоэлектрических актинометров производится с помощью параллельных одновременных наблюдений по пиргелиометру Онгстрема, либо по контрольному ранее хорошо поверенному актинометру, для которого известен переводной множитель при различных температурах.

Поверка актинометра по пиргелиометру производится только при высотах Солнца больше 22º, при голубом небе и при отсутствии облаков на расстоянии 20º вокруг Солнца.

Гелиостат

Для непрерывной регистрации прямой солнечной радиации служит гелиостат. Он представляет собой термоэлектрический актинометр, который прикреплен к барабану с часовым механизмом. Актинометр вращается часовым механизмом вокруг оси, которая размещается по оси мира. Трубка актинометра медленно движется вслед за Солнцем. Для непрерывной записи термотока актинометра к нему подключается самопишущий гальванометр (гальванограф). Вся совместная установка называется актинограф.

Стрелочный гальванометр ГСА-1

Стрелочный гальванометр ГСА-1 служит для измерения слабых токов, которые возникают в термобатареях актинометрических приборов. Принцип работы гальванометра основан на взаимодействии двух магнитных полей. Одно поле, которое создается в подковообразном магните 2, постоянно действующее. Второе поле возникает в рамке 1, когда через нее протекает термоэлектрический ток от приемника актинометрического прибора. Рамка закрепляется на упругих растяжках и соединена со стеклянной стрелкой 3, которая способна свободно двигаться вдоль шкалы 4. При прохождении тока через рамку возникает момент сил, которые стремятся повернуть рамку перпендикулярно направлению магнитных силовых линий. Упругие растяжки препятствуют повороту и стремятся вернуть рамку в исходное положение. В результате при прохождении тока рамка поворачивается только на некоторый угол, пропорционально току. Поворот рамки служит мерой силы тока. Выводы рамки припаяны к клеммам, которые находятся на крышке прибора и обозначаются «+» и «Р».

Для измерения термотока большой силы в гальванометре имеется дополнительное сопротивление, выведено на клемму «С». В этом случае приемник актинометрических приборов подключается к клеммам «+» и «С».

Для исключения параллакса (видимого изменения положения предмета вследствие перемещения глаза наблюдателя) при отсчетах под шкалой ГСА-1 находится зеркальная полоска. Гальванометр обеспечен корректором места нуля, вращением которого можно установить стрелку между делениями 0 и 20.

Для предохранения рамки от обрыва при транспортировке используют винт-арретир, который находится в нижней части корпуса и замыкает электрическую цепь гальванометра.

Цена деления гальванометров колеблется от 0,5 до 1,0. Отсчеты по гальванометру берутся в трехкратной повторности с точностью до 0,1 деления. Точные данные о сопротивлении и шкаловые поправки приводятся в поверочных свидетельствах гальванометра.

Порядок записи в актинометрическую книжку КМ-12.

Актинометрические наблюдения записывают в книжку КМ-12 специальной формы. Из трех отсчетов по гальванометру для каждого вида радиации находят среднее значение Nср с точностью до десятого значения деления шкалы. К среднему значению вводится шкаловая поправка с соответствующим знаком ΔN и место нуля гальванометра N0 со знаком минус; записывается исправленный отсчет Nиспр.

Для поправки отсчета по балансомеру вводится поправочный множитель Фп на скорость ветра Vср., который берется из поверочного свидетельства балансомера. Тем самым отсчет по балансомеру приводится к штилю Vш.

К отсчету по актинометру кроме шкаловой поправки и места нуля вводится величина температурной поправки ΔN(t) с целью исключения влияния температуры на показания актинометра. Температурные поправки рассчитываются в Гидрометеорологических центрах и приводятся в поверочных свидетельствах актинометра и гальванометра. К показаниям пиранометров, альбедометров и балансомеров температурные поправки не вводятся. Прямая радиация S’, которая поступает на горизонтальную поверхность, получается путем умножения S на sin h. Альбедо рассчитывают с точностью до сотых долей.

Обработка данных наблюдений.

Актинометры, пиранометры и альбедометры составляют группу относительных приборов. Каждая пара приборов – приемник радиации + гальванометр – требует сравнения с абсолютным прибором и выведения переводного множителя.

Под воздействием солнечной радиации S стрелка гальванометра отклоняется на некоторое число делений N, тогда

S=aN

где a – цена деления гальванометра, или переводной множитель для данной пары приборов.

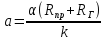

Переводной множитель рассчитывается по формуле

где α – цена деления гальванометра в микроамперах (10-6), Rпр – сопротивление термобатареи приемника радиации и гальванометра, в омах, k – чувствительность приемника радиации.

Величины α, k, Rпр и RГ приводятся в поверочных свидетельствах приборов.

Гелиограф

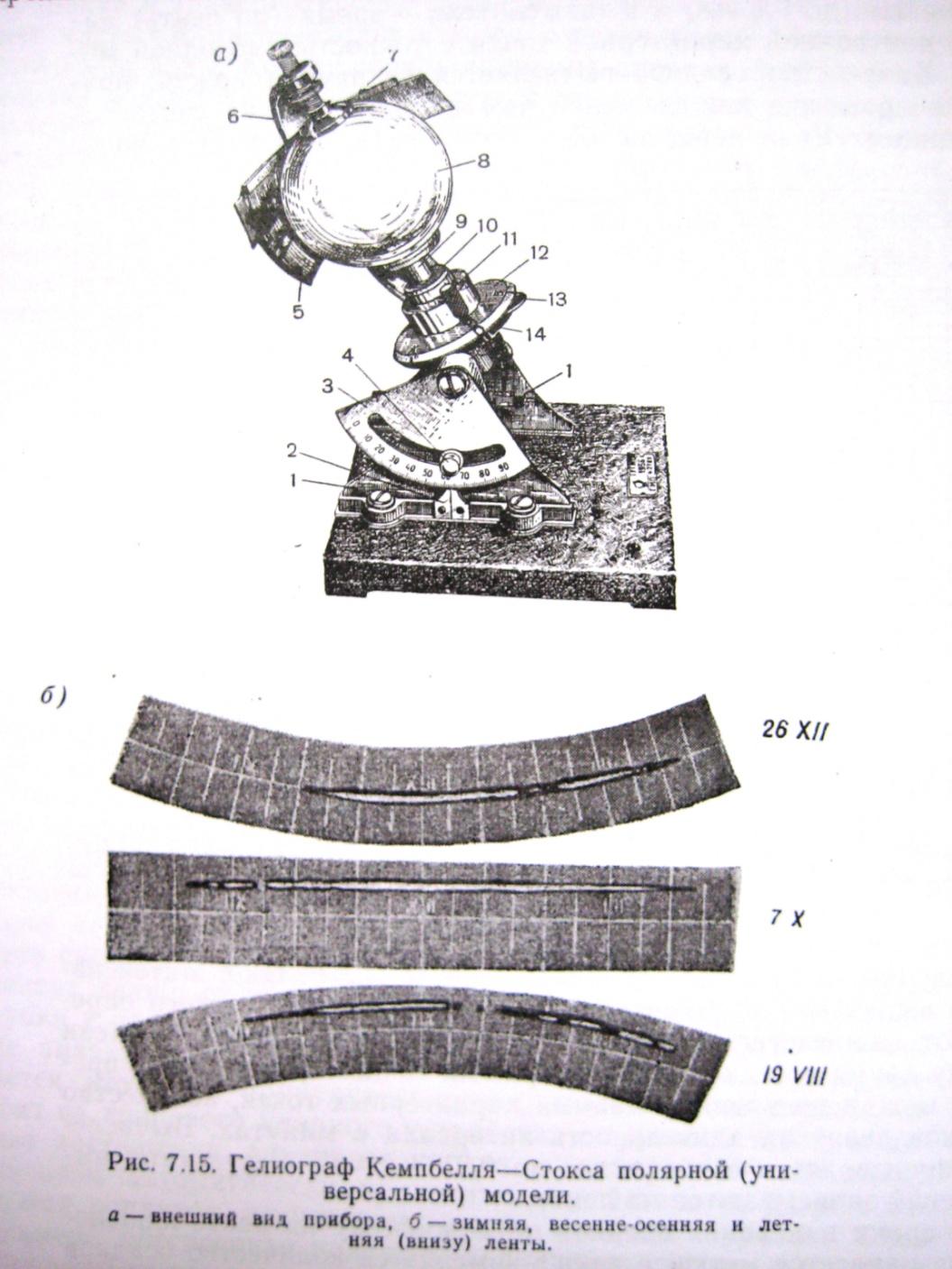

Продолжительность солнечного сияния – это число часов, когда солнечный диск не закрыт облаками, но находится настолько выше горизонта, что интенсивность радиации превышает 0,1кВт/м2 (0,2 кал/см2·мин).

Основной частью гелиографа служит стеклянный шар, действующий в качестве собирательной линзы. В фокусе шара расположена сферическая чашка с тремя парами пазов, в которых укрепляется синяя картонная лента, разграфленная на десять часов. При видимом движении солнечного диска по небосводу его изображение прожигает след. Шар с чашкой и держателями может переставляться в одно из четырех положений в зависимости от длины дня.

А – утром и В – вечером при длине дня более 10 часов и менее 19 часов, Б – при длине дня меньше 10 часов, А, В, Г – при длине дня более 19 часов.

Около дней равноденствий ставят прямые ленты в среднюю пару пазов, около дней солнцестояний – кривые ленты в крайние пары пазов. Смена лент и перестановка чашки буквами диска против указателя производится при коротком дне (меньше 10 часов) после захода солнца (без перестановки чашки, Б), при среднем дне (10 – 19 часов), кроме того, еще в 10 – 13 часов по среднему солнечному времени (после захода солнца А, в полдень – В), а при длинном дне (более 19 часов) чашка переставляется при каждой смене лен: в сроки 4 часа (в положение А), 12 часов (в положение В) и 20 часов (в положение Г). На лентах, которые снимаются с гелиографа, кроме даты записывается период их установки (4 – 12, 12 – 20, 20 – 4 часа).

Установка гелиографа производится на открытом месте (на крыше или башне) на деревянной доске, укрепленной на прочном основании. На метеорологической площадке гелиограф устанавливается на высоте 2 м на столбе. Горизонтальность основания проверяется уровнем. Стойки и квадрант (шкала широт) ориентируются по меридиану. Ось ставится по оси мира с помощью указателя и закрепляется винтом. Проще всего в истинный полдень закрепить гелиограф на доске так, чтобы изображение солнца оказалось на полуденной черточке чашки и ленты.

Смена

лент и поворот чашки производят при

полностью затененном шаре корпусом

наблюдателя, для чего с юга от гелиографа

к столбу прикрепляется лесенка.

Обработка лент заключается в определении по делениям ленты продолжительности солнечного сияния по длине прожогов с точностью до десятых долей часа. Правильность установки ленты проверяется по положению прокола на два часа вправо от средней линии ленты. При снятии длин прожога принимают во внимание даже очень слабые потемнения ленты и записи в виде отдельных точек.

В зависимости от прозрачности шаров и качества картонных лент (цвета и сорта) прожоги ленты начинаются при интенсивности от 0,25 до 0,4 кал/см2·мин. Кроме того, прожигание ленты утром начинается быстрее, чем в остальное время суток, из-за более высокой прозрачности атмосферы. Все это вносит некоторую неточность в определение действительной продолжительности солнечного сияния.