- •Раздел 11. Основные восстановительно-реконструктивные

- •Раздел 1

- •2. Период грудного возраста (с 4-5 нед до 12 мес).

- •3. Преддошкольный период (от 1 года до 3 лет).

- •Раздел 1

- •Раздел 1

- •Раздел 1

- •Раздел 1

- •Раздел 1

- •Раздел 1

- •Раздел 1

- •Раздел 1

- •Раздел 1

- •Раздел 1

- •Раздел 1

- •Раздел 1

- •Раздел 1

- •Раздел 1

- •Раздел 1

- •Раздел 2

- •Раздел 2

- •Раздел 2

- •Раздел 2

- •Раздел 2

- •Раздел 2

- •Раздел 2

- •Раздел 2

- •Раздел 2

- •Раздел 2

- •Раздел 2

- •Раздел 2

- •Раздел 2

- •Раздел 2

- •Раздел 2

- •Раздел 2

- •Раздел 2

- •Раздел 2

- •Раздел 2

- •Раздел 2

- •Раздел 2

- •Раздел 2

- •Раздел 2

- •Раздел 2

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •I. Показания к удалению зубов во временном прикусе (до 6 лет):

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •1. Путь проникновения инфекции:

- •2. Вид инфекции:

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел I

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел 4

- •Раздел 4

- •Раздел 4

- •Раздел 4

- •Раздел 4

- •Раздел 4

- •Раздел 4

- •0Пух0леп0д0бные новообразования

- •Раздел 4

- •Раздел 4

- •Раздел 5

- •Раздел 5

- •Раздел 6

- •Раздел 6

- •Раздел 6

- •Раздел 6

- •Раздел 6

- •Раздел 6

- •0Пух0леп0д0бные новообразования мягких тканей

- •Раздел 6

- •Раздел 7

- •Раздел 7

- •Раздел 7

- •Раздел 7

- •0Д0нт0генные опухолеподобные новообразования

- •Раздел 7

- •Раздел 7

- •Раздел 7

- •Раздел 7

- •Раздел 7

- •0Пух0леп0д0бные новообразования костей

- •Раздел 7

- •Раздел 8

- •Физические причины:

- •Раздел 8

- •Раздел 8

- •Раздел 8

- •Раздел 8

- •Раздел 8

- •Раздел 8

- •Раздел 9

- •Раздел 9

- •Раздел 9

- •Раздел 9

- •Раздел 9

- •Раздел 9

- •Раздел 9

- •Раздел 9

- •Раздел 9

- •Раздел 9

- •Раздел 9

- •Раздел 9 Рис. 272. Спиральная компьютерная томография с мультипланарной реконструкцией ребенка с переломом левого суставного отростка

- •Раздел 9

- •Раздел 9

- •Раздел 9

- •Раздел 9

- •Раздел 10

- •Раздел 10

- •Раздел 10

- •Раздел 10

- •Раздел 10

- •Раздел 10

- •Раздел 10

- •Раздел 10 Рис. 318. Изолированное срединное несращение твердого и мягкого нёба

- •Раздел 10

- •Раздел 10

- •Раздел 10

- •Раздел 10

- •Раздел 10

- •Раздел 10

- •Раздел 10

- •Раздел 10

- •Раздел 10

- •Раздел 10

- •Раздел 10

- •Раздел 11

- •Раздел 11

- •Раздел 11

- •Раздел 11

- •Раздел 11

- •Раздел 11

- •Раздел 11

- •Раздел 11

- •Раздел 11

- •Раздел 11

- •0Сте0генные опухоли

- •Раздел 11

Раздел 9

Травматические повреждения тканей челюстно-лицевой

![]()

Травмы зубов у детей составляю! 5 % всех травм челюстно-лицевой области.

Повреждение зубов чаще всего наблюдается у детей 2-3 и 8-11 лет, что объясняется наиболее активным двигательным периодом пх развития. Основная причина повреждения зубов у детей старшею возраста - падение на твердые поверхности пол, стол, ступеньки, у детей младшего возраста — травмирование зубов твердыми игрушками.

Резцы травмируются чаще, чем моляры и премоляры, поражение последних обычно сопровождается переломом челюсти. Травмируются преимущественно резцы верхней челюсти.

Среди всех травм зубов вывихи временных занимают первое место (до 50 %), на втором месте — переломы постоянных (без раскрытия полости зуба) и на третьем — вывихи постоянных зубов. Ушиб зуба наблюдается редко.

Травмы зубов классифицируют следующим образом:

-

Ушиб зуба.

-

Травматическая дистопия зуба (вывих):

— по вертикали, сагптталп, траисверзали.

-

Потеря зуба.

-

I [арушение целостности зуба:

-

перелом части коронки:

-

перелом корневой части (косой, продольный, поперечный).

5. Комбинированная травма.

Ушиб зуба — это механическое воздействие па зуб без повреждения его анатомической целостности. При ушное зуба возможно кровоизлияние в пульпу вследствие разрыва сосудисто-нервного пучка. Но временном прикусе наблюдается очень редко.

Жалобы. В первые часы после травмы ребенок жалуется на незначительную боль в зубе при накусывании.

Клиника. При осмотре выявляется незначительная подвижность травмированного зуба в одном направлении, болезненная перкуссия, никаких изменений окружающих тканей и зуба не наблюдается. I User зуба может изменяться на розовый, когда целостность сосудисто-нервного пучка нарушена.

Состояние пульпы оценивают по данным электроодонтодиагностики (ЭОД). Анализируя их, нужно учитывать: данные показатели — для временных пли постоянных зубов, постоянных со сформированным корнем пли нет. ЭОД следует проводить через 1,3 и 6 мес после травмы. Если в динамике ЭОД прослеживается рост показателей, что свидетельствует о гибели пульпы, необходимо проводить эндодонтическое лечение. На рентгенограмме при ушибе зуба, если он к моменту травмы был здоровым, никаких изменений в тканях нериодонта и кости не определяется. При наличии в нем хронического периодонтита или хронического пульпита после механического повреждения возможно обострение процесса, а на рентгенограмме видны характерные для вышеназванных заболеваний изменения в пе-риодонте.

Ушиб зуба следует диф ф ер е н ц и р о в а т ь с:

а) неполной травматической дистопией (в таком случае подвижность зуоа

возможна в нескольких направлениях, на рентгенограмме — расширение перио-донтальной щели):

б) переломом корня (рентгенологическая картина характеризуется нарушени ем его целостности):

в) внутрипульпарной гранулемой, при которой розовая окраска коронки зуба наблюдается на одной из его поверхностей.

Лечение ушиба зуба заключается в обеспечении покоя, исключения его из окклюзии, назначения механически щадящей диеты. При необходимости прово-ш гея противовоспалительное лечение.

Если по данным ЭОД и клинически определяется гибель пульпы в постоянных зубах, следует провести ее экстирпацию и пломбирование канала, а во временных, в зависимости от состояния корня, — .чечение или удаление зуба.

После ушиба зуба возможны различные последствия: как восстановление функции пульны, так и гибель пульпы; облитерация канала; возникновение периодонтита; развитие радикулярной кисты; прекращение формирования корня в постоянном или временном зубе.

Травматическая дистопия зуба. В общепринятом понимании слово "вывих" означает стойкое смещение суставных поверхностей сочлененных костей за пределы их физиологичной подвижности, вызывающее нарушение функции сустава. Зуб и его соединение с лункой не образуют сустав, ибо отсутствуют суставные поверхности, суставная полость и синовиальная жидкость, поэтому и не может быть его вывиха. Исходя из анатомических взаимоотношений зуба и лунки, следует говорить о травматической дистопии его. Понятие "вывих зуба" здесь является условным, как и вывих глаза, хрусталика, сухожилия, нерва, яичка.

Травматическая дистопия (вывих) зуба — смещение зуба относительно лунки за счет разрыва или растяжения волокон нериодонта и травмирования стенки лунки корнем зуба. При этом происходит изменение положения зуба в одном из трех направлений: по вертикали (смещение в сторону окклюзионной плоскости — экструзия или погружение его в костную ткань альвеолярного отростка — интрузия; поворот вокруг продольной осп — посттравматическая тортоокклюзия), по сагиттали (смещение в преддверном направлении, в сторону ротовой полости), по траисверзали (смещение в сторону соседних зубов).

Жалобы — на наличие подвижного зуба, изменение его положения (увеличение высоты; поворот зуба; смещение коронки кнаружи или внутрь), невозможность сомкнуть зубы так, как до травмы.

Клиника. Травматическая дистопия зуба характеризуется повышенной подвижностью его, изменением обычного положения. При экструзии зуб перемещается на верхней челюсти книзу, а на нижней — кверху, при этом режущий край выступает над окклюзионной плоскостью. При травматической тортоокклюзии часть коронки зуба изменяет положение под разными углами вокруг продольной сн-'и. При смещении по сагптталп коронка зуба перемещается вперед или назад, а по траисверзали — вправо или влево, иногда перекрывая коронку соседнего зуба. " результате таких перемещений зубов нарушается прикус. При этом нижняя че-■ пость приобретает вынужденное положение, ибо ребенок инстинктивно смещает еС- Кроме того, возникает боль в зубе, невозможность откусывать, закрывать рот. Часто это сопровождается отеком тканей губы, десен, их гиперемией, иногда мо-

333

аздел 9

Травматические повреждения тканей чен^ши-лпцсо,,,, w^,,.

сет быть кровоточивость из периодонтальной щели, что свидетельствует о трав-ie сосудисто-нервного пучка. При травматической дистопии зуба сосудисто-юрвпый пучок растягивается, но не рвется, то есть пульпа функционирует. Перкуссия травмированного зуба болезненна. На рентгенограмме определяется рас-ппренпе периодонтальной щели (равномерное пли неравномерное).

Дифференциальная диагностика проводится с: переломом альвеолярно-•о отростка; положением зубов при дпастеме (треме) в период формирования при-суса; перемещением зуба при болезнях пародонта; аномалией положения зуба.

Лечение. При травматической дистопии постоянного зуба со смещением под [роводниковым или общим обезболиванием (в зависимости от пеихоэмоцио-идыюго состояния и возраста ребенка) смещенный зуб ренонируют в правильное положение, накладывают шину-скобу или одномоментно изготовляют шину-каппу, фиксирующую травмированный и окружающие 2-3 зуба. Это касается как постоянных, так и временных зубов, в которых не начался процесс резорбции корней.

При травматической дистопии временных зубов с корнями, которые начали рассасываться, последние подлежат удалению. В некоторых случаях целесообразно заместить потерянные зубы ортодонтическим аппаратом.

Возможные последствия неполного вывиха: повреждение сосудисто-нервного пучка травмированного зуба, развитие периодонтита, прекращение формирования корня в постоянном или временном зубе, срасщение зуба с остатками перио-допта в неправильном положении.

Интраоссальная травматическая дистопия (вколоченный вывих, интрузия) зуба — это частичное или полное проникновение корпя и коронки зуба в губчатую кость. Чаще такая травматическая дистопия по вертикали наблюдается на верхней челюсти в участке резцов.

Жалобы ребенка — на боль в зубе, уменьшение высоты зуба или его отсутствие на своем месте.

Клиника. При осмотре лица определяется отек мягких тканей губы. В полости рта — отек десен, кровотечение из них; зуба па месте пет или видна часть его коронки, горизонтальная плоскость вколоченного зуба на верхней челюсти выше, а на нижней — ниже, чем рядом расположенных зубов. Перкуссия травмированного зуба болезненна. Иногда при пальпации альвеолярного отростка можно выявить часть коронки зуба. Для подтверждения диагноза проводят рентгенографию альвеолярного отростка в травмированном участке. На рентгенограмме -режущий край коронки травмированного зуба верхней челюсти расположен выше (па нижней — ниже) соседних зубов. Прослеживаются участки нормальной периодонтальной щели и тень корня без нее (в месте вколачивания). Если сила действия была большой и зуб вышел за пределы лунки, то его можно увидеть в те.че челюсти, верхнечелюстной пазухе или мягких тканях.

Дифференциальная диагностика проводится с травматической дистопией, когда коронка смещена в сторону преддверия пли нёба, потерей зуба, переломом коронки.

Лечение. При вколоченном вывихе зуба у детей до 2 лет можно надеяться на самостоятельное его "прорезывание". Если этого не произошло через 4-6 мес после травмы, то зуб удаляют. Временный зуб, корень которого рассосался на \, •>

высоты, также подлежит удалению. Хирургическая репозиция зуба с последующей фиксацией проводится при вколоченном вывихе временного зуба со сформированным корнем, резорбция которого erne не началась, и постоянного зуба.

Под проводниковым пли общим (по показаниям) обезболиванием зуб репо-niipvioT и возвращают в лунку. Дальше его фиксируют в правильном положении гладкой шиной-скобой или шиной-каппой на 2-3 нед. После вмешательства обязательно назначают противовоспалительную терапию. В течение всего периода печения особое внимание уделяют гигиене полости рта. Нужно чистить зубы 3-4 раза в сутки мягкой щеткой, после еды полоскать рот антисептиками. В последующем ребенок должен находиться под наблюдением ортодонта для предотвращения деформаций зубного ряда и терапевта-стоматолога, который проводит контрольную ЭОД травмированного зуба для выявления возможного некроза пульпы или изменений в тканях периодонта. Если в динамике показатели ЭОД свидетельствуют о гибели пульпы, то необходимо провести экстирпацию ее и пломбирование канала зуба.

Последствиями вколоченного вывиха могут быть: развитие острого, а затем травматического хронического периодонтита, периостита; прекращение формирования корня временного или постоянного зубов; дефекты и деформации зубного ряда.

Потеря зуба. При таком виде травмы зуб полностью теряет связь с лункой и мягкими тканями (происходит разрыв тканей периодонта, круговой связки, сосудисто-нервного пучка). Чаще во время травмы удаляются центральные резцы верхней челюсти.

Жалобы ребенка — на боль в участке травмированного альвеолярного отростка, отек мягких тканей губы, кровотечение изо рта и отсутствие зуба. Иногда родители или дети приносят зуб с собой.

Клиника. При осмотре участка повреждения выявляется отсутствие зуба в дуге, кровоточивость из лунки или сгусток в пей, возможно повреждение мягких тканей альвеолярного отростка. На рентгенограмме: зуб в лунке и окружающих костных и мягких тканях отсутствует.

Дифференциальную диагностику проводят (если зуб не нашли) с интра-оссальной травматической дистопией зуба и отломом его корня или коронки.

Лечение. При потере зуба в результате травмы осуществляют реплантацию ого, которая показана в постоянном прикусе в зубах со сформированным хотя бы па 1/2 длины корнем и временном прикусе в зубах со сформированным корнем. Во всех других случаях реплантация не проводится, а через 1-2 мес осуществляют замещение отсутствующего зуба протезом.

Этапы реплантации такие: под проводниковым пли общим обезболиванием проводится тщательный кюретаж лунки — убирают сгусток, мелкие отломки кости, инородные тела, обрабатывают ее антисептиками и обязательно вызывают кровоточивость стенок лунки (то есть она не должна быть "сухой"). В дальнейшем врач избирает лечебную тактику относительно пульпы травмированного зуба. Ориентировочный срок, прошедший от момента потери зуба до его реплантации, когда можно обойтись без пломбирования канала, — 6-12 ч. Опыт свидетельствует, что в эти сроки пульпа не погибает. При отдаленной реплантации.

335

раздел а

Травматические повреждения тканей челюстно-лицевой области

когда с момента травмы прошло более 12 ч. проводят экстирпацию пульпы и пломбирование канала. Затем зуб помещают в лупку, фиксируют шиной-скобой или шиной-каппой в течение 4 нед.

Обязательно назначается противовоспалительная терапия. Особое значение имеет гигиена полости рта.

Следствиями травмы, в результате которой происходит потеря зуба, могут быть: развитие хронического периодонтита, воспалительных процессов мягких тканей, кости, лунки; дефект зубного ряда.

Перелом коронки зуба. Различают отлом эмали, отлом коронки в пределах дентина, отлом всей коронки.

Жалобы. При отломе эмали зуба и коронки в границах дентина дети жалуются только на наличие дефекта коронки зуба, пульпа чаще не поражается, а при переломе зуба в пределах дентина или всей коронки — на боль при приеме горячей или холодной пищи или на острый край, царапающий язык или щеку.

Клиника. Определяется нарушение целостности коронки зуба в границах эмали и дентина (возможно, с раскрытием полости зуба) пли отсутствие коронки. Повышенная подвижность зуба наблюдается редко или может быть I степени. Иногда возникает болевая реакция на перкуссию, f la рентгенограмме определяется дефект коронки в пределах эмали и дентина, над пульповой камерой имеется прослойка дентина (если камера закрыта) или она отсутствует (полость зуба открыта); корни зубов могут находиться на разных стадиях формирования, изменений в тканях пе-риодонта обычно не выявляется (при условии, что их не было до момента травмы).

Лечение. При отломе части коронки в пределах эмали, то есть скалывании, проводят шлифование острых краев и покрытие поверхности фторлаком или другим реминерализирующим средством, обеспечивают зубу покой путем "выключения" его из окклюзии. В последующем ликвидацию дефекта части коронки зуба осуществляют фотополимерными материалами.

При скалывании части коронки зуба в границах эмали и дентина без раскрытия пульповой камеры на место отлома накладывают кальцийсодержащую пасту и защищают зуб посредством металлической или целлулоидной коронки. Через 1 -1,5 нед, когда сформируется достаточное количество заместительного дентина, после проведения контрольной ЭОД зуба осуществляется восстановление анатомической целостности его композиционными материалами.

При переломах коронки зуба с раскрытием пульповой камеры, если после травмы прошло 24 ч, проводится витальная ампутация или экстирпация пульпы с последующим пломбированием канала и замещением дефекта коронки зуба. Если травма зуба была получена несколько часов назад, то можно применить биологический метод лечения пульпита с защитой коронки зуба и последующим закрытием дефекта композиционными материалами. Дети с переломом коронки зуба находятся па диспансерном наблюдении до полного формирования корня зуба.

При полном переломе коронки зуба проводится пломбирование канала. В последующем восстанавливают анатомическую целостность коронки штифтовым зубом, если это был постоянный зуб со сформированным или сформированным на 2/3 корнем, или без штифта фотополимерными материалами.

Перелом корня зуба. Чаще перелом корня происходит в постоянных зубах фронтальной группы. Переломы корней временных зубов наблюдаются очень

редко, что обусловлено анатомическими особенностями строения зуоа и альвеолярного отростка.

Переломы корня постоянного зуба делят на косые, продольные, осколочные и комбинированные.

Жалобы. Ребенок жалуется на боль при накусывании на зуб, его подвижность, отек десен.

Клиническая картина при переломах корня зуба бедная и зависит от уровня перелома, наличия смещения отломков, повреждения пульпы. Могут быть незначительная подвижность, болезненные перкуссия и надавливание на зуб.

Окончательный диагноз устанавливается после проведения прицельной рентгенографии зуба. На рентгенограмме определяется место нарушения целостности тканей корня зуба.

Лечение. При переломе корня временного зуба без смещения отломков последний фиксируют шиной-каппой на 3-4 нед. После этого в течение 6 мес ребенок должен быть под наблюдением. Если произошел перелом корня временного зуба со смещением, то он подлежит удалению.

При переломе верхушки корня постоянного зуба и последующем развитии периодонтита верхушка корня подлежит удалению после пломбирования канала и ликвидации воспалительных явлений вокруг нее. Если же воспаления периодон-та нет, то верхушку не удаляют.

При переломе корня постоянного зуба в средней его части, если пульпа погибла, канал пломбируют и изготовляют штифтовый зуб. В тех случаях, когда пульпа остается живой, зубу обеспечивают покой, исключив его из акта жевания посредством каппы. В течение последующих 6 мес ребенок находится под наблюдением стоматолога-терапевта, осуществляющего контроль ЭОД зуба, а при необходимости проводит эндодонтическое лечение его.

Комбинированная травма характеризуется сочетанием нескольких видов повреждений зубов. Различают:

-

смещение зуба в двух или нескольких направлениях при травматической дистопии;

-

травматическую дистопию зуба с переломом коронки;

-

травматическую дистопию зуба с переломом корпя;

-

интрузию зуба с переломом коронки;

-

интрузию зуба с переломом корня;

-

потерю зуба вследствие травмы в сочетании с переломом коронки или корня его.

Лечение осуществляется в зависимости от вида травмы.

ЧЧ7

Травматические повреждения тканей челюстно-лицевой области

ТРАВМЫ ЧЕЛЮСТЕЙ

Удельный вес больных с травматическими повреждениями челюстей составляет около 5 % общего количества травм челюстно-лицевой области у дети"!, у 4,5 % больных эти повреждения сочетаются с ранами пли ушибом мягких тканей. В Украине в 2002 г. частота травм челюстей составляла 1,4 на 10 000 детского населения, наибольшее количество травмированных детей в Донецкой области, Крыму, наименьшее — в Черновицкой и Сумской областях.

Переломы челюстей чаще возникаю]' при падении с высоты и в результате дорожно-транспортных происшествий. В подавляющем большинстве случаев травмируется нижняя челюсть. В 30 % случаев переломы сопровождаются закрытой черепно-мозговой травмой. Наиболее частой локализацией переломов нижней челюсти является мыщелковый отросток — 50 % случаев; у трети больных перелом мыщелкового отростка сочетается с переломами других отделов нижней челюсти и чаще наблюдается у детей 10-12 лет. Такая локализация в известной мере объясняется анатомическими особенностями строения челюсти в детском возрасте, среди которых самыми весомыми являются: эластичность кости, утолщенная надкостница, наличие зон роста и зачатков постоянных и временных зубов в челюсти. Кроме того, на челюстях есть места наименьшего сопротивления. Так, на верхней челюсти это линии соединения костей лица (средняя линия, альвеолярный отросток); зачатки зубов, расположенных под инфраорбитальным краем, и верхнечелюстная пазуха, отделенная от носа тонкой перегородкой. На нижней челюсти местами наименьшего сопротивления является альвеолярный отросток, где размещены зачатки зубов, прорезавшиеся зубы или зубы с ^сформированными корнями; средняя линия, шейка суставного отростка, угол нижней челюсти и ментальный отдел. Особенности строения челюстей у детей лучше рассматривать в соответствии с возрастом ребенка, используя деление фазы развития собственно кости и зачатков зубов на несколько периодов. Это облегчает оценку клинических симптомов.

/ период — от рождения до 6 мес — характеризуется наличием в челюстях зачатков преимущественно временных зубов, расположенных поверхностно в области альвеолярных отростков; их наличие в челюстях имеет меньшее практическое значение для клиники, чем места, где еще не закончилась минерализация кости и образование костного сочленения.

// период — от 6 мес до 2,5 года. К 2,5 годам все временные зубы верхней и нижней челюстей уже прорезались, однако корни их еще не сформированы, лунки зубов недостаточно минерализованы, круговая связка рыхлая. Поэтому наиболее частой травмой у детей этого возраста является вывих зуба. В этот же период за счет того, что зачатки всех фронтальных постоянных зубов уже сформировались, наступает ослабление структуры челюсти в области альвеолярных отростков именно во фронтальном участке, что обусловливает достаточно частые в этом возрасте повреждения его как на верхней, так и на нижней челюстях.

Уже до конца 2-го года жизни в толще кости появляются фолликулы с зачатками первого малого коренного зуба и через несколько месяцев — зачатки большого коренного зуба, потом второго малого коренного зуба, а на 5-м году жизни — зачатки зуба мудрости.

338

В III периоде (от 2,6 года до 7 лет) выделяют две фазы: 1-я — от 2,6 года до ^ лет, 2-я — от 5 до 7 лет. В 1-ю фазу развития зачатков постоянных зубов структура челюсти ослаблена за счет их фолликулов и отсутствия процесса рассасывания корней молочных зубов. Челюсть в этот период будто нафарширована зубами, что и способствует частому возникновению повреждений альвеолярного отростка.

Во 2-ю фазу происходит внутренняя перестройка кости нижней челюсти, осуществляемая благодаря процессу рассасывания корней временных резцов, ускорения роста постоянных зубов и, соответственно, интенсивного роста альвеолярного отростка и тела кости.

IV период (7-12 лет) — завершение замены всех временных зубов на постоянные (иногда кроме клыков). Поэтому к 13 годам челюсти приобретают устойчивость, поскольку исчезают все "слабые места", где раньше были зубные зачатки.

Классификация травм костей лица приведена на схеме 13.

УШИБ ЧЕЛЮСТЕЙ

Ушиб челюстей у детей — явление достаточно частое. Однако в некоторых случаях последствия такого повреждения очень неприятные. Ушиб челюстей нередко сопровождается повреждением мягких тканей (от ссадин до ушибленных ран), образованием гематом мягких тканей и посттравматическим регионарным лимфаденитом. В таких случаях при неправильном лечении (назначение согревающих компрессов) возникает гнойное воспаление мягких тканей и челюстей. Среди последствий ушиба челюсти следует выделить посттравматический периостит, часто переходящий в хроническую стадию и вызывающий деформацию челюстей. Такой периостит долго и не всегда эффективно лечат физиотерапевтическими методами. При ушибе области жевательных мышц могут возникнуть посттравматический миозит или контрактура. В таких случаях при обследовании ребенка выявляют ненастоящую (ложную) симптоматику одностороннего перелома нижней челюсти (смещение средней линии нижней челюсти относительно верхней в сторону места ушиба). Самым грозным последствием ушиба челюсти может быть развитие саркомы у детей младшего возраста, поскольку именно в возрасте до 8 лет надкостница находится в состоянии активного роста и перестройки и ее малодифференцированные клетки могут приобретать признаки атипичного роста.

ПЕРЕЛОМЫ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

Жалобы и клиническая картина переломов нижней челюсти (fractwae ossium mandihulae) зависят (кроме названных ниже возрастных особенностей и наличия мест наименьшего сопротивления) от локализации перелома, сочетания с закрытой черепно-мозговой травмой, смещения (или нет) отломков сломанной челюсти.

Жалобы ребенка — на боль в челюсти в месте удара, нарушение прикуса, невозможность принимать пищу, надавливать на зубы, иногда — на отсутствие последних в результате травмы.

Клиника. Переломы нижней челюсти без смещения фрагментов встречаются в 36 % случаев и часто сочетаются с гематомами, ссадинами или ранами мягких тканей, поэтому при осмотре определяется отек тканей вокруг места удара (линии перелома), то есть значительная асимметрия лица. Открывание рта обычно

339

Травматические повреждения тканей челюстно-лицевой области

340

болезненно, нарушение прикуса не происходит. Может наблюдаться травма зубов — ушиб, травматическая дистопия, перстом. I Ipn переломах по типу "зеленой ветки" периост удерживает фрагменты челюстей как будто в футляре. Такие переломы чаше возникают у детей с временным или постоянным прикусом в результате действия травмирующего агента незначительной силы.

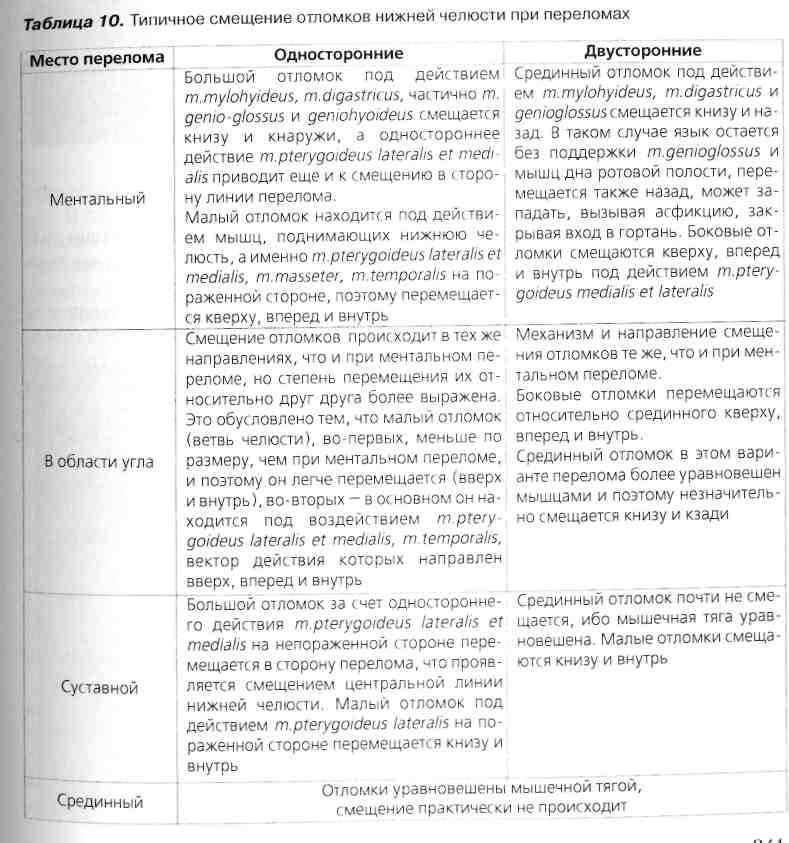

Переломы челюсти, возникающие при сильном ударе и сопровождающиеся смешением отломков, клинически характеризуются наличием гематомы, раны мягких тканей, болезненностью и невозможностью открывания и закрывания рта, кровотечением из тканей десен, ранами слизистой оболочки и надкостницы, отсутствием одного или нескольких зубов, нарушением прикуса. Последнее зависит' от того, в каком месте произошел перелом. Механизм смещения отломков нижней челюсти приведен в табл. 10.

Травматические повреждения тканей челюстно-лицевой области

При срединных переломах отломки не смещаются при вертикальной линии перелома или расположении в ней одного из центральных резцов, поэтому нарушения прикуса нет. Последнее происходит тогда, когда линия перелома проходит под углом, но обычно это смещение отломков незначительно, ибо последние уравновешиваются мышцами.

Ментальные переломы, а также переломы в области моляров (одно- или двусторонние) всегда будут характеризоваться наличием одно- или двустороннего открытого прикуса с контактом лишь на коренных зубах; пальпаторно по краю нижней челюсти определяется симптом ступеньки, то есть смещение отломков, крепитация их при бимануальном исследовании с одной или обеих сторон. При двустороннем ментальном переломе (если имеется значительное смещение срединного отломка кзади и книзу) возможно возникновение дислокационной асфиксии.

При одностороннем переломе угла нижней челюсти срединная линия смещается в больную сторону и с этой же стороны формируется открытый прикус, а при двустороннем она остается посредине, но тоже возникает открытый прикус.

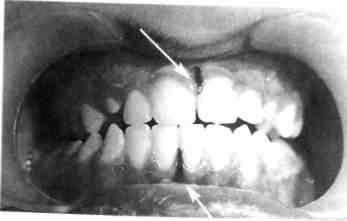

Для односторонних переломов суставного отростка, чаще возникающих при падении на подбородок, характерным является:

-

ограниченное открывание рта и наличие болезненного отека тканей околоушной области;

-

асимметрия лица за счет смещения челюсти в сторону перелома;

-

боль на стороне перелома при надавливании на подбородок;

-

смещение средней линии в больную сторону (рис. 265).

Учитывая наличие раны на подбородке, врач пункта неотложной помощи должен тщательно обследовать ребенка для исключения отраженного перелома суставного отростка.

При двустороннем переломе суставных отростков у детей до 7 лет смещения отломков практически не происходит, а чаще возникают переломо-вывихи головки или переломы шейки суставного отростка по типу "зеленой ветки". Тогда ребенка тревожит боль в височно-нижнечелюстном суставе при жевании и нажатии на подбородок. У детей старшего возраста преобладают переломы суставных отростков со смещением, тогда обе ветви нижней челюсти смещаются кверху, а нижняя челюсть — назад, поэтому возникает открытый и дистальный прикус.

П ри

постановке у детей диагноза "перелом

нижней челюсти" возникают определенные

трудности:

ри

постановке у детей диагноза "перелом

нижней челюсти" возникают определенные

трудности:

-

при сборе анамнеза и установлении механизма травмы дети не могут проанализировать свои ощущения, точно охарактеризовать боль;

-

быстрый отек мягких тканей не позволяет тщательно пропальпировать место травмы;

3) беспокойное поведение ребенка Рис. 265. Прикус у ребенка с переломом ПРИ Рентгенографии затрудняет получе- правого мыщелкового отростка (стрелками ние качественных снимков, обозначено смещение центральной линии Заключительный диагноз перелома резцов в сторону перелома) нижней челюсти ставят после проведе-

342

Рис. 266. Обзорная рентгенограмма в прямой проекции носо-лобной укладки костей лицевого черепа ребенка с переломом правого суставного отростка, головка суставного отростка смещена внутрь на 90°

ния рентгенологического исследования в боковой укладке по Генишу или обзорной рентгенограммы нижней челюсти в прямой проекции, при переломе суставного отростка — орто-пантомограммы или рентгенограммы сустава по Шуллеру или Парма.

На рентгенограммах обычно определяется нарушение целостности костной ткани, наличие линии перелома, смещение отломков челюсти (рис. 266-271).

В сложных диагностических случаях переломов суставного отростка нижней челюсти у детей для постановки окончательного диагноза при отсутствии явных клинических и рентгенологических признаков используют метод спиральной компьютерной томографии с мультипланарной реконструкцией (рис. 272).

Таким образом, диагноз перелома нижней челюсти основывается на жалобах

и анамнезе (травма, болевые ощущения в области удара, невозможность закрывать рот), данных объективного обследования (нарушение прикуса, смещение отломков, симптом ступеньки по краю нижней че-

Рис. 267. Обзорная рентгенограмма костей лицевого скелета ребенка с травматическим переломом левого суставного отростка нижней челюсти (до операции). Определяется нарушение целостности кости в виде ломаной полосы просветления в области шейки суставного отростка нижней челюсти слева. Головка левого суставного отростка нижней челюсти смещена внутрь под углом 75°

газдеп э

Т равматические

повреждения

тканей

челюстно-лицевой

области

равматические

повреждения

тканей

челюстно-лицевой

области

Рис. 268. Обзорная рентгенограмма костей лицевого скелета того же ребенка после операции. Головка левого суставного отростка нижней челюсти расположена под углом 10 °

Рис. 270. Обзорная рентгенограмма костей лицевого скелета ребенка с переломом левого суставного отростка нижней челюсти

Рис. 269. Обзорная рентгенограмма нижней челюсти ребенка с травматическим переломом тела нижней челюсти в области левых премоляров. Малый отломок нижней челюсти смещен кверху и внутрь, большой — книзу

Рис. 271. Рентгенограмма по Генишу половины нижней челюсти ребенка с переломом тела челюсти в области премоляров

люсти, асимметрия лица за счет отека мягких тканей в области перелома) и данных рентгенологического исследования (наличие линии перелома, смещение отломков челюсти). Дифференциальный диагноз переломов нижней челюсти следует проводить с ушибом мягких тканей, травмами зубов, передними и задними вывихами нижней челюсти, патологическими переломами на фоне опухолевого процесса.

Лечение переломов нижней челюсти зависит от возраста ребенка, локализации перелома, смещения отломков, сопутствующих повреждений тканей челюстно-лицевой области и т. п. Консолидация отломков нижней челюсти на альвеолярном отростке происходит в сроки до 2 нед, в участке тела и ветви челюсти — До 3 нед. Именно на это время накладывают устройства для иммобилизации отломков.

Различают временную и постоянную иммобилизацию.

Временная иммобилизация фрагментов нижней челюсти осуществляется посредством лигатурного связывания. Показания к его применению — переломы

Ч/i/i

345