- •6. Синтез линейных систем

- •6.1. Основные понятия

- •6.2. Постановка задачи синтеза одноканальных систем

- •6.3. Условия разрешимости задачи синтеза

- •6.3.1. Ресурсное ограничение

- •6.3.2. Устойчивость «обратного» объекта

- •Пример 6.1

- •6.3.3. Управляемость

- •Пример 6.2

- •6.3.4. Наблюдаемость

- •Пример 6.3

- •6.3.5. Вырожденность передаточной функции

- •Пример 6.4

- •6.4. Частотный метод синтеза

- •6.4.1. Постановка задачи

- •6.4.2. Влияние частотной характеристики разомкнутой системы на свойства замкнутой

- •6.4.3. Основные соотношения частотного метода синтеза

- •6.4.4. Построение асимптотической лачх объекта

- •Пример 6.5

- •6.4.5. Построение желаемой лачх

- •6.4.6. Определение передаточной функции регулятора

- •Пример 6.6

- •6.4.7. Влияние возмущения и помехи измерения на свойства замкнутой системы

- •6.4.8. Процедура синтеза регулятора частотным методом

- •Пример 6.7

- •6.5. Модальный метод синтеза

- •6.5.1. Основные понятия

- •6.5.2. Постановка задачи синтеза для одноканального объекта

- •6.5.3. Выбор корректора статики

- •6.5.4. Расчет корректора динамики

- •Пример 6.8

- •6.5.5. Реализация регулятора

- •6.5.6. Процедура синтеза регулятора модальным методом

- •Пример 6.9

- •Заключение

- •Литература

6.5.6. Процедура синтеза регулятора модальным методом

На основе рассмотренной операторной методики модального метода синтеза можно предложить следующую процедуру расчета регулятора.

-

Проверяются условия разрешимости задачи синтеза для исходного объекта управления.

-

Записывается передаточная функция корректора статики

.

. -

Выбирается передаточная функция корректора динамики

,

где

,

где

– полином числителя передаточной

функции объекта; n

– порядок объекта;

– полином числителя передаточной

функции объекта; n

– порядок объекта;

,

,

– коэффициенты регулятора, численные

значения которых должны быть определены

в процессе синтеза

– коэффициенты регулятора, численные

значения которых должны быть определены

в процессе синтеза

.

. -

В соответствии с расчетной структурной схемой (см. рис. 6.13) находится действительное характеристическое уравнение системы, содержащее неизвестные параметры регулятора (6.52).

-

С учетом требований к качеству переходных процессов (

и

и

)

формируется желаемое характеристическое

уравнение системы (

)

формируется желаемое характеристическое

уравнение системы ( )-го

порядка в виде (6.56).

)-го

порядка в виде (6.56). -

Приравниваются коэффициенты при соответствующих степенях оператора p желаемого (6.56) и действительного (6.52) характеристических уравнений системы, записываются расчетные соотношения для параметров регулятора (6.57).

-

В случае, когда степени полиномов числителя и знаменателя передаточной функции объекта связаны соотношением

,

передаточная функция корректора

динамики содержит в числителе и

знаменателе полиномы одного порядка.

Такой регулятор может быть непосредственно

реализован в виде цепочки интеграторов

с прямыми и обратными связями (п. 3.6.1).

,

передаточная функция корректора

динамики содержит в числителе и

знаменателе полиномы одного порядка.

Такой регулятор может быть непосредственно

реализован в виде цепочки интеграторов

с прямыми и обратными связями (п. 3.6.1). -

В ситуации, когда

,

корректор динамики представляет собой

форсирующее звено, для его реализации

в систему следует вводить специальный

фильтр (см. рис. 6.16).

,

корректор динамики представляет собой

форсирующее звено, для его реализации

в систему следует вводить специальный

фильтр (см. рис. 6.16). -

При расчете стабилизирующей добавки

используется методика модального

метода синтеза. Сначала формируется

желаемое характеристическое уравнение

фильтра так, чтобы процессы в нем

заканчивались на порядок быстрее, чем

в системе (т. е.

используется методика модального

метода синтеза. Сначала формируется

желаемое характеристическое уравнение

фильтра так, чтобы процессы в нем

заканчивались на порядок быстрее, чем

в системе (т. е.

).

Приравниваются коэффициенты при

соответствующих степенях оператора

p

полученного желаемого и действительного

(6.59) характеристических уравнений

фильтра, записываются соотношения для

расчета параметров стабилизирующей

добавки.

).

Приравниваются коэффициенты при

соответствующих степенях оператора

p

полученного желаемого и действительного

(6.59) характеристических уравнений

фильтра, записываются соотношения для

расчета параметров стабилизирующей

добавки. -

Параллельная модель

и стабилизирующая добавка

и стабилизирующая добавка

реализуются в виде цепочки интеграторов,

из внутренних переменных модели

формируется форсирующий регулятор.

реализуются в виде цепочки интеграторов,

из внутренних переменных модели

формируется форсирующий регулятор.

Пример 6.9

Предложить схемную реализацию регулятора, рассчитанного для объекта с передаточной функцией

![]()

из примера 6.8.

Найденные из условия требуемого качества процессов в замкнутой системе передаточные функции регулятора имеют вид

![]()

![]() ,

,

где

![]()

Как видим, корректор динамики представляет собой форсирующее звено первого порядка, поэтому для его реализации введем в систему стабилизирующую добавку с передаточной функцией

![]() .

.

С учетом передаточной функции модели объекта

![]()

запишем действительное характеристическое уравнение фильтра (6.59) в виде

![]()

или

![]() .

.

Представим это уравнение в стандартной форме

![]()

Сформируем

желаемое характеристическое уравнение

фильтра так, чтобы процессы в нем

заканчивались на порядок быстрее, чем

в системе. При этом выберем

![]()

Поскольку

в системе не допускается перерегулирование,

сохраним это условие и для фильтра.

Таким образом, корни должны быть

вещественными и располагаться на

расстоянии не ближе

![]() от мнимой оси. В результате выберем

следующие корни:

от мнимой оси. В результате выберем

следующие корни:

![]()

Запишем желаемое характеристическое уравнение фильтра

![]()

В результате подстановки численных значений корней получим

![]()

Определим

расчетные соотношения для параметров

стабилизирующей добавки, для чего

приравняем коэффициенты уравнений

![]() и

и

![]() :

:

Отсюда

найдем

![]() .

.

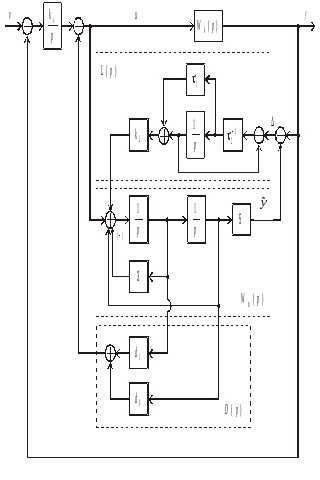

Рис.

6.22. Структурная

схема системы для примера 6.9

Рис.

6.22. Структурная

схема системы для примера 6.9

Таким образом, передаточная функция стабилизирующей добавки имеет вид

![]() .

.

В соответствии с

рекомендациями п. 3.6.1 и структурной

схемой, представленной на рис. 6.21,

приведем на рис. 6.22 полную структурную

схему системы с учетом реализации

регулятора. На схеме пунктиром выделены:

![]() – параллельная модель;

– параллельная модель;

![]() – стабилизирующая добавка;

– стабилизирующая добавка;

![]() – полином числителя корректора динамики.

– полином числителя корректора динамики.