6.2 Проблема «озонового слоя»

Слой атмосферы, непосредственно прилегающий к поверхности Земли, называется тропосферой. Высота тропосферы над экватором 16-18 км, в умеренных широтах 10-12 км и над полюсами 7-8 км. Тропосфера характеризуется градиентным изменением температуры с высотой, которая понижается примерно на 6,5оС на каждый километр (рис. 6.1). По величине вертикального градиента можно рассчитать температуру воздуха Th на любой высоте тропосферы по формуле:

Th = То – 0,01 h,

где: То - температура у земли,

= 0,65 - вертикальный температурный градиент,

h – высота, для которой рассчитывается температура, м.

В тропосфере сосредоточено ~ 80% массы всей атмосферы и 90% водяных паров. Для солнечной радиации тропосфера практически прозрачна, поэтому прогревание воздушных масс в ней происходит от поверхности Земли, поглощающей тепловую энергию Солнца, что и является основной причиной уменьшения температуры воздуха с увеличением высоты. Таким образом, температура тропосферы определяется в основном конвекцией.

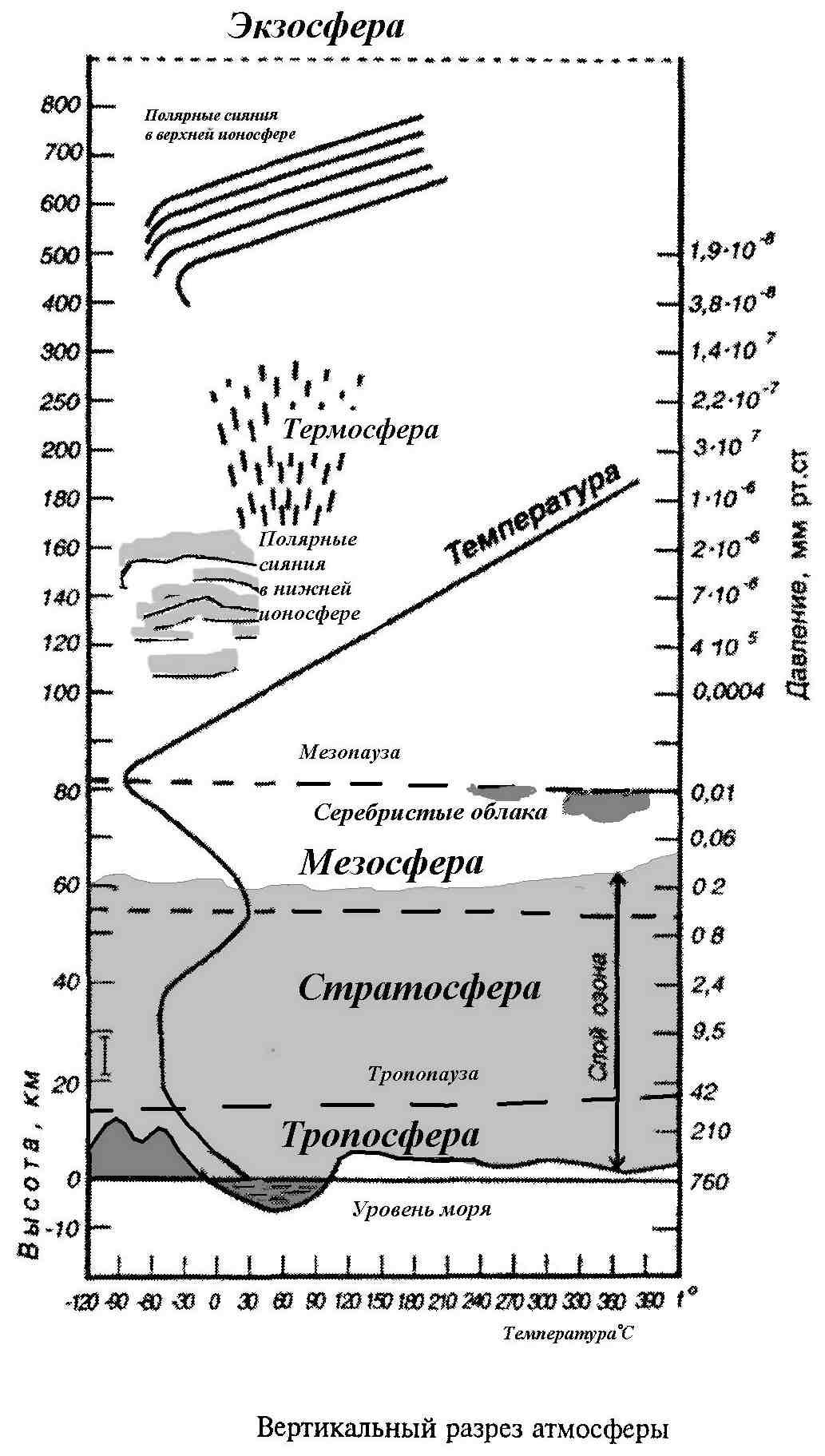

Рисунок 6.1 - Зависимость давления и

температуры от расстояния до поверхности

земли. Стратосферный

озоновый слой

Выше тропосферы до высот порядка 50 км располагается стратосфера, где сконцентрировано ~ 19 % массы всей атмосферы. Состав воздуха в стратосфере отличается от тропосферного главным образом ничтожно малым количеством водяного пара и наличием большого количества озона (О3): на высоте 20…30 км сконцентрировано до 80% всего планетарного озона. Максимальная концентрация озона наблюдается на высоте ~ 25 км. В определенных местах атмосферы содержание озона уменьшается на 40…50 %. Эти места озоносферы называют с легкой руки журналистов «озоновыми дырами».

Образование молекул озона и их взаимодействие с атомами и молекулами кислорода и «посредника» описывается циклом Чепмена:

О2 + h (квант света с 0,24 мкм) = О + О

О2 + О +М = О3 + М

О3 + h (квант света с 0,38 мкм) = О2 + О

О3 + О = 2О2

О + О + М = О2 + М

где: М – атом или молекула «посредника» (например, кислорода, азота), участвующего в энергетическом балансе реакции.

До 85-90 % атмосферного О3 – антропогенного происхождения. На концентрацию О3 в атмосфере оказывают влияние температура, сила и направленность ветра, топографические особенности и др.

Озон зачислен в «парниковые» газы, поскольку его молекула имеет полосы поглощения в длинноволновом участке спектра, следовательно, возвращает к земной поверхности часть теплового излучения. Его вклад в общий парниковый эффект атмосферы, по оценкам, составляет до 3 % коротковолнового излучения Солнца и его влияние на термический режим является определяющим.

Стратосферный озоновый слой защищает людей и живую природу от жесткого (с длиной волны менее 0,3 мкм) ультрафиолетового и мягкого рентгеновского излучения в ультрафиолетовой части солнечного спектра. Каждый потерянный процент озона в масштабах планеты вызывает до 150 тыс. дополнительных случаев слепоты из-за катаракт, на 2,6% увеличивает число раковых заболеваний кожи. Установлено, что жесткий ультрафиолет подавляет иммунную систему организма.

Взаимодействие озона с атомами и молекулами атмосферы и ее техногенными загрязнениями в присутствии солнечной радиации приводит к разрушению озонового слоя.

Запуск мощных ракет, ежедневные полеты реактивных самолетов в высоких слоях атмосферы, испытания ядерного и термоядерного оружия, ежегодное уничтожение природного озонатора — миллионов гектаров леса — пожарами и хищнической рубкой, массовое применение фреонов в технике, парфюмерной и химической продукции в быту — главные факторы, разрушающие озоновый экран Земли.

В последние годы над Северным и Южным полюсами возникли «озоновые дыры» площадью свыше 10 млн. км2 каждая, появились громадные «озоновые дыры» над многими странами Европы и Россией. Разрушение озонового экрана Земли сопровождается рядом опасных явных и скрытых негативных воздействий на человека и живую природу.

Прорыв через «озоновые дыры» солнечных рентгено- и ультрафиолетовых лучей, энергия фотонов которых превышает энергию лучей видимого спектра в 50…100 раз, увеличивает число мощных лесных пожаров.

В 1996 г. Нобелевской премией по химической экологии удостоены ученые-химики Шервуд Роуланд, Марио Малина из Калифорнийского университета в Беркли (США) и Поль Крутцен из Германии за научную гипотезу, выдвинутую ими еще в 1974 г. Их догадка состоит в том, что разрушителями озона являлись синтезированные человеком химические вещества, получившие название хлорфторуглероды (ХФУ).

Озоноразрушающие вещества (ОРВ) - инертные, негорючие, неядовитые, несложные в производстве, получили широкое распространение — в баллончиках с аэрозолями различного назначения, а так же как охлаждающие жидкости в холодильниках и кондиционерах, как растворители (тетрахлорметан, метилхлороформ, бромистый метил), в производстве пестицидов. Бромистый метил используется в качестве дезинфицирующего вещества для почв и товаров (включая карантинную обработку некоторых продуктов, предназначенных для международной торговли), применяется в качестве добавки к автомобильному топливу. Из бромистого метила высвобождается бром, который в 30...60 раз разрушительнее для озона, чем хлор. Другие химические соединения, разрушающие озоновый слой, используются в баллонах для тушения пожара, при изготовлении полистироловых стаканчиков и современных упаковок для фасовки продуктов и полуфабрикатов.

Механизм действия фреонов таков: попадая в верхние слои атмосферы, эти вещества, инертные у земной поверхности, преображаются. Под воздействием ультрафиолетового излучения, присутствующего за озоновым слоем, химические связи в молекулах ХФУ нарушаются. В результате выделяется хлор, который при столкновении с молекулой озона выбивает из нее один атом. Озон превращается в обычный кислород О2 и атомарный кислород О. Хлор же, соединившись временно с атомарным кислородом, вскоре опять оказывается свободным и «пускается в погоню» за следующей «жертвой». Его активности хватает, чтобы разрушить десятки тысяч молекул озона. Каталитическая цепная реакция имеет вид:

Сl + О3 = СlO + O2

СlO + O = Сl + O2

По данным российских ученых, «озоновые дыры» над арктическими и антарктическими полюсами нашей планеты создают газы, законсервированные в вечной мерзлоте. Об этом свидетельствуют результаты научной экспедиции Владивостокских и московских ученых на гидрографическом судне «Николай Коломейцев» в 2000 г. Одна из основных задач состоявшейся экспедиции — оценка влияния деградации вечной мерзлоты на биохимические циклы прибрежной зоны арктического шельфа. Здесь происходят очень сложные процессы. Когда наступает лето, принося с собой плюсовую температуру, нагревшиеся морские волны растопляют у берега вечную мерзлоту и «съедают» сушу со скоростью 5…7 м за сезон. За несколько лет эти расстояния значительно увеличиваются.

Так, подсчитано, что 10 тыс. лет назад арктическое побережье нынешней России было на 200 км ближе к Северному полюсу. При этом происходят нежелательные процессы: разрушаясь, вечная мерзлота отдает «законсервированные» в ней органические вещества, причем с большой скоростью — в 10…20 раз быстрее, чем они выделяются в зимнее время. Происходит буквально фонтанный выброс в атмосферу, в частности, двуокиси углерода СО2. Скапливаясь над побережьем шельфа, двуокись углерода еще и ускоряет таяние вечной мерзлоты, способствует выбросу других веществ, в том числе метана.

При таянии вечной мерзлоты выделяется большое количество активных веществ, так называемых радикалов, которые, поднимаясь на большую высоту, и разрушают озоновый слой. Именно поэтому озоновые дыры появляются над полюсами — только здесь мерзлота выделяет радикалы. И разрушение озонового слоя шло бы гораздо интенсивнее, если бы на пути гидроксильных радикалов не встал бы метан. При недостатке кислорода вследствие парникового эффекта метан окисляется, забирая на себя радикалы, и замедляет разрушение озонового слоя.

С одной стороны, метан усиливает вредный парниковый эффект, с другой — спасает от разрушения озоновый слой. Теперь понятно, почему озоновые дыры то появляются, то исчезают и постоянно меняют размеры. Все зависит от климата.

По данным Центральной аэрологической обсерватории Росгидромета, в середине августа 2000 г. озоновая дыра над Антарктидой начала расти. В результате ее размер достиг рекордных размеров 28,3 млн. км2, что в 3 раза больше территории США. Для сравнения — еще 10—15 лет назад она составляла 22 млн. км2. В октябре 2000 г. она приблизилась к значениям 1999 г. и составила 23—24 млн км2, а минимальное значение содержания озона составило 100 единиц Добсона, что в 3 раза меньше нормы.

Если так будет продолжаться и дальше, то уже к середине XXI столетия человечество может оказаться на пороге глобальной экологической катастрофы с непредсказуемыми тяжелыми последствиями. Расчеты ученых показывают, что при продолжении массовых выбросов ХФУ озоновый слой еще при жизни нынешнего поколения истончится на 20%. Одно из последствий этого иллюстрирует такой пример: всего 1%-ное сокращение озона вызывает 4%-ный скачок в распространении рака кожи. Только в США этим недугом ежегодно заболевают около 200 тыс. человек. Вызывая рак кожи, ультрафиолетовые лучи одновременно подавляют иммунную систему, снижают сопротивляемость организма.

По данным Мексиканского университета (штат Сонора), самыми распространенными недугами, появляющимися у людей в результате воздействия ультрафиолетовых лучей в связи с разрушением озонового слоя, являются катаракты, ухудшение состояния сетчатки и глазного дна, различные наросты и новообразования. И если в случае катаракт и новообразований может помочь постоянно развивающаяся хирургия глаза, то процесс ухудшения состояния (износа) сетчатки и глазного дна практически необратим.

Раньше подобные заболевания проявлялись к старости, однако сегодня первые признаки этих тяжелых недугов демонстрируют все больше юношей и девушек в возрасте от 20 до 25 лет. К первым признакам медики относят, прежде всего, утомляемость глаз при отсутствии видимой нагрузки, раздражения конъюнктивы, появление красного пятна на глазном дне после нагрузки на глаза, к примеру чтения или просмотра телепередач.

Но этим губительное воздействие ультрафиолетового излучения не ограничивается. Повышение его уровня способно вызвать деградацию экосистем и генофонда флоры и фауны, снижение урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности Мирового океана. К ультрафиолетовым лучам очень чувствительны хвойные деревья и злаки, овощи и бахчевые культуры, сахарный тростник и бобовые. Данные экспериментов свидетельствуют, что рост некоторых растений сдерживается уже нынешним уровнем радиации.

Накопленные новые экспериментальные материалы позволяют судить об ингибирующем воздействии УФ-радиации на фитобактерии и зоопланктон, а также организмы нейстона. Отмечена неодинаковая устойчивость морских организмов к повреждающему действию УФ-радиации. Показано, что при снижении содержания озона в озоновом слое на 16,5% (в результате усиления антропогенного воздействия) первичная продуктивность в Мировом океане может уменьшиться на 5% по сравнению с современным уровнем. Необходимо отметить, что любые глобальные изменения в биомассе или в продукции планктонных организмов могут привести к изменению биохимического цикла углерода в океане и нарушению баланса окиси углерода между океаном и атмосферой.

Воздействие УФ-излучения приводит к мутациям на генном уровне. Главной мишенью излучения становятся молекулы ДНК — носители генетической информации организма. До 90% всех повреждений возникает при облучении светом длиной волны около 300 нм. Этот показатель быстро снижается при увеличении или уменьшении длины волны. Именно в этой области длин волн лежат и границы проникаемости озонового слоя атмосферы Земли. По оценкам американских исследователей, уменьшение озонового слоя на 50% приведет к возрастанию повреждений ДНК в 2,5 раза, что в свою очередь может повлечь за собой увеличение частоты заболеваний раком кожи в 8 раз.