- •11. Требования безопасности к опасным призводственным объектам.

- •18. Классификация технологических процессов. Взрывоопасные и огнеопасные.

- •26. Автоматические системы подавления взрыва.

- •15.Аварии – естественные спутники взрывоопасных производств. 16. Причины аварий. 17. Прогнозирование аварий.

- •1. Краткие исторические сведения.

- •13. Параметры источников опасности.

- •14. Безопасность рабочего места.

- •2. 3. 4. Взрыв, детонация и прочая уета.

- •5. Кумулятивные заряды.

- •6. Прострелочно – взрывные работы.

- •7. Техника взрывных работ в сейсморазведке.

- •8. 9. 10. Федеральный закон 116

- •23. Дерево событий.

- •19. Критерии поражения ударной волной.

- •21. Риск

- •24. Декларация безопасности.

- •25. Взрывозащита

- •22. Послдествия пожаров, взрывов, выбросов токсичных веществ

- •15. Аварии - естественные спутники взрывоопасных производств

- •12. Источники опасности, опасные и вредные производственные факторы

- •16. Причины аварий при производстве или транспортировке вв

16. Причины аварий при производстве или транспортировке вв

Основные причины аварий и несчастных случаев:

• отступление от требований проектной и технологической документации;

• нарушение регламента ремонтных работ;

• неудовлетворительное техническое состояние оборудования;

• неэффективность производственного контроля;

• неосторожные или несанкционированные действия исполнителей работ;

• неправильная организация производства работ.

Аварийные случаи в пороховых производствах всегда были объектом тщательного изучения и анализа.

По результатам расследований, которые иногда сопровождались и исследованиями, в процесс производства вносились либо дополнительные требования, либо предлагалось совершенно новое техническое решение. Даже в тех случаях, когда технические комиссии не находили однозначной причины аварии, в производственный процесс вносились ограничения, новая точка контроля и т.п., сразу по нескольким предположительным причинам.

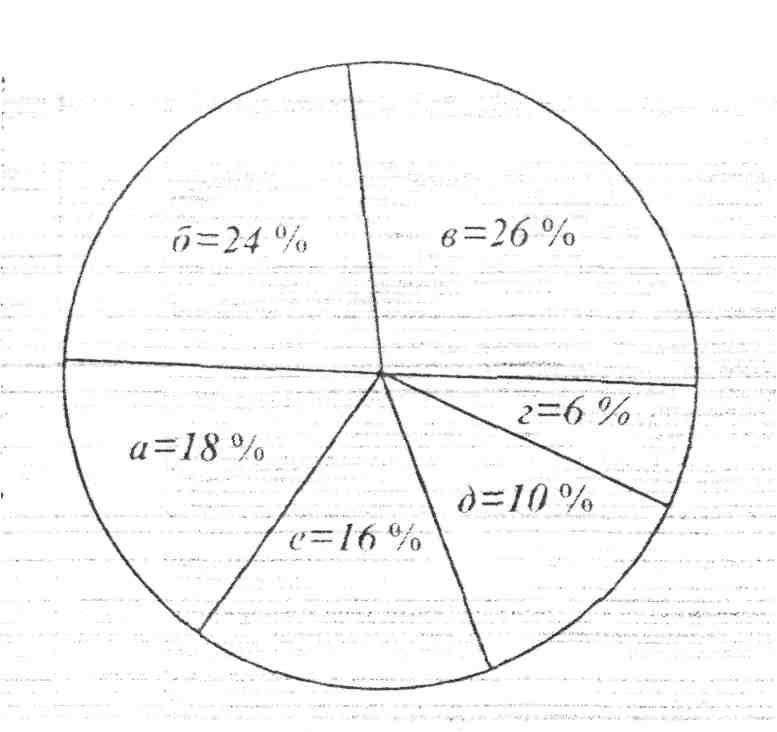

Н-р Четверть аварийных случаев в производстве баллиститных порохов происходила из-за неудовлетворительной подготовки оборудования, в том числе и вальцмашин. Вальцы требуют тщательной регулировки зазоров между "бочками", регулировки, питающих устройств, хорошей настройки срезающих таблетку ножей, системы обогрева и т.д. В производстве 26% аварий классифицируется при расследовании как нарушение правил технической безопасности и т.д

а — нарушение технологического режима; б — неудовлетворительная подготовка оборудования; в — нарушение правил техники безопасности: г — попадание посторонних предметов; д — нетехнологичность прерабатываемых составов; е — конструктивные недостатки оборудования

Перевозка ВМ

Автомашины, предназначенные для перевозки ВМ, должны быть исправными и иметь следующее основное снаряжение: глушители, оборудованные искрогасителями, два огнетушителя, цепи либо другое средство против скольжения. Кузов должен быть исправным, чистым и не иметь никаких грузов, кроме брезента и веревок для покрытия и увязки ВМ.

Перед выходом машины в рейс зав. гаражом или механик должны сделать отметку в путевом листе о том, что машина исправна и пригодна для перевозки ВМ. Без этой отметки выдача и перевозка ВМ запрещаются. К управлению машиной допускаются шоферы не ниже 2 класса. Кузов должен быть закрытым и иметь красные полосы шириной 15 см по диагонали борта, красные флажки и красные фонари (ночью). При перевозке ВМ в кузове должна находиться охрана (в специально отведенном месте кузова). Если перевозка осуществляется несколькими автомашинами, то в первой находится ответственное лицо, в последней один из охранников.

Загружать машину ВВ можно до полной грузоподъемности, кроме случаев, когда перевозятся динамиты, дымные пороха, детонаторы. В этом случае загрузка должна быть до 2/3 грузоподъемности и не более 2-х ящиков по высоте (ящики укладывать плашмя). Все закрывается брезентом и обвязывается веревкой.

Для погрузки автомашины подходят по одной по очереди. Груженные и ожидающие погрузки машины должны находиться на расстоянии не ближе 100 м.

Движение должно осуществляться только по установленному маршруту, который предварительно согласуется с милицией. Маршрут выбирается таким образом, чтобы дороги были получше и по возможности подальше от населенных пунктов.

Остановки для отдыха в пути следования можно делать не ближе 200 м от жилых строений.

При движении автоколонной расстояние между машинами должно быть 50 м при ровной дороге и 300 м при спуске и подъеме в гору. В случае грозы транспорт немедленно нужно остановить на открытом месте и расставить машины на расстоянии 50 м друг от друга. Все люди, не связанные с охраной, удаляются на 200 м (безопасное расстояние). Охрана оцепляет транспорт в пределах видимости смежных постов с безопасных расстояний. Скорость при хорошей видимости ‑ до 20 км/ч, а в туман и пургу сокращается вдвое.

Перевозка ВМ самолетами. Во-первых, начальником сейсмопартии подается заявка в территориальное управление гражданского воздушного флота (ГВФ). На основании этой заявки выделяется самолет. ВМ грузятся в самолеты на резервных взлетных дорожках, удаленных на безопасные расстояния от сооружений аэропорта и стоянок самолетов. Погрузка проводится с командиром экипажа.

ВМ доставляют в аэропорт непосредственно перед вылетом. После прилета в место назначения ВМ немедленно разгружаются и вывозятся с аэропорта.

Перевозка ВМ водным транспортом. При перевозке ВМ судами соблюдаются все правила, установленные министерством речного и морского флота. Суда должны быть специально подготовлены для перевозки ВМ. Пригодность судна для перевозки оценивается комиссией состоящей из представителей охраны общественного порядка, речного и морского регистра, инспекции пароходства, сейсмопартии и капитана.

Трюмы, в которых находятся ВМ должны быть чистыми, электропроводка в помещениях отключена; стенка с машинным отделением изолирована; полы не должны иметь щелей и люки должны плотно закрываться.

Суда должны иметь отличительные знаки: красные флажки, надписи «ОПАСНО». Все противопожарные средства должны быть исправны, а судно оборудовано грозозащитой. Погрузка и разгрузка судов должны проводиться на отдельных причалах

Понятие о взрыве. Начальный импульс. Температура вспышки, горения Взрывом называют физическое или химическое превращение вещества, при котором его энергия быстро переходит в энергию сжатия и движения самого вещества или продуктов его превращения и окружающей среды.

Энергия, выделяющаяся при взрыве, переводится в механическую работу, которую совершают сжатые газы или пары, имевшиеся до взрыва или образовавшиеся в момент взрыва, или же прилегающие к месту взрыва слои воздуха. Быстрота выделения энергии и огромное давление (десятки и сотни тысяч атмосфер) сжатых газов предопределяют особый разрушительный характер механического действия взрыва. Кроме того, быстро расширяющиеся сжатые газы вызывают в окружающей среде волну возмущения, называемую ударной волной. Последняя представляет собой скачкообразное изменение давления, температуры и плотности, распространяющихся в среде со сверхзвуковой скоростью.

Взрывы бывают физического и химического порядка. Примерами взрывов физического порядка можно назвать взрывы паровых котлов или баллонов со сжиженными или сжатыми газами, электрический взрыв можно наблюдать при разряде конденсаторов (молния в природе), падение метеоритов на Землю.Основное значение в народном хозяйстве, в частности, в сейсморазведке имеет химический взрыв.При взрыве химического характера происходит исключительно быстрое превращение вещества из одной формы в другую с коренным изменением его химического состава, выделением тепла и образованием сжатых газов, способных производить механическую работу. Химическое превращение вещества при взрыве отмечается тремя основными факторами: мгновенной скоростью превращения, выделением большого количества тепла и образованием значительного количества газов. Только совокупность указанных факторов обусловливает возможность процесса взрывчатого превращения.

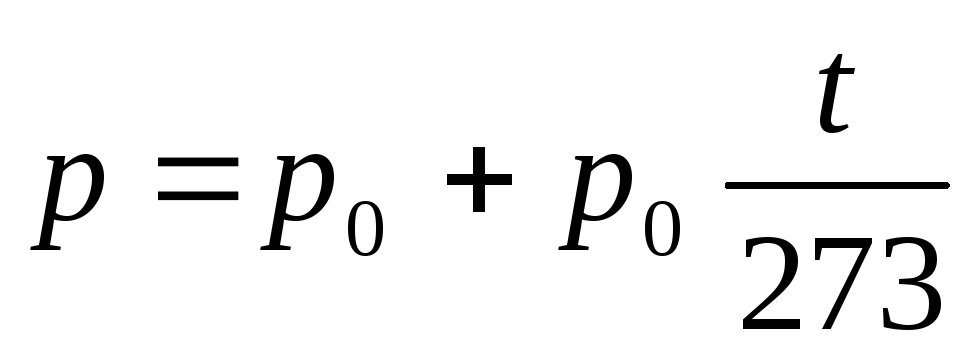

Из всех факторов наиболее влиятельным является скорость взрывчатого превращения, которая составляет для различных взрывчатых веществ от долей метра до нескольких тысяч метров в секунду. Например, пороховая сердцевина огнепроводного шнура горит со скоростью 1 см/сек, а скорость детонации тэна достигает 8400 м/сек. Скорость реакции взрыва определяет мощность того или другого взрывчатого вещества. Чем больше скорость взрывчатого превращения, тем выше мощность взрывчатого вещества.При взрыве высокое давление создается главным образом за счет повышения температуры - результат выделения тепла в процессе химической реакции взрывчатого превращения вещества. Температура при взрыве различных веществ изменяется от 15000 до 4500° С. В момент нагревания давление возрастает по закону Гей-Люссака:

,

,

где р - конечное давление, кГ/см2, р0 - начальное давление, кГ/см2, t - температура взрыва,°С.

Прирост температуры на 1°С увеличивает давление на 1/273 против начального. Под непосредственной силой давления разрушается среда и в ней создаются упругие колебания.Образование значительного количества газов в продуктах взрыва, нагретых выделившейся при этом процессе теплотой, является неотъемлемой частью взрыва. Чем больше объем газов при взрыве относительно объема вещества до взрыва, тем сильнее данное ВВ. Для современных промышленных взрывчатых веществ объем газов в продуктах взрывчатого превращения составляет 600—1000 л на 1кг.

Внешние признаки взрыва - звуковой эффект, сотрясение окружающей среды, распространение ударной воздушной волны, наличие пламени и грибообразного столба черных газов. Они определяются средой, в которой произведен взрыв (в воздухе, на поверхности земли, в шурфе или скважине).

Взрыв и вв

Взрывом называют физическое или химическое превращение вещества, при котором его энергия быстро переходит в энергию сжатия и движения самого вещества или продуктов его превращения и окружающей среды.

Энергия, выделяющаяся при взрыве, переводится в механическую работу, которую совершают сжатые газы или пары, имевшиеся до взрыва или образовавшиеся в момент взрыва, или же прилегающие к месту взрыва слои воздуха. Быстрота выделения энергии и огромное давление (десятки и сотни тысяч атмосфер) сжатых газов предопределяют особый разрушительный характер механического действия взрыва. Кроме того, быстро расширяющиеся сжатые газы вызывают в окружающей среде волну возмущения, называемую ударной волной. Последняя представляет собой скачкообразное изменение давления, температуры и плотности, распространяющихся в среде со сверхзвуковой скоростью.

Основными компонентами большинства взрывчатых веществ являются: углерод, кислород, водород и азот. При этом в составе каждого ВВ имеется количество кислорода, достаточное для окисления горючих элементов в процессе взрыва. Наряду с образованием воды (Н20), углекислого газа (СО2) и выделением азота (N) в итоге взрывчатого превращения всегда образуются ядовитые газы: окись углерода (СО), закись азота (N20), окись азота (NО), сероводород (Н2S) и сернистый газ (SO2). Образование сероводорода и сернистого газа возможно только при взрывах в породах, содержащих серу.

Взрывчатые вещества (ВВ) – вещества, способные к взрывному превращению, а именно - такие химические системы, которые под влиянием определенного внешнего импульса способны со значительной скоростью переходить в другие системы с образованием газов или паров и выделением тепла, нагревающего газы до высокой температуры.

По своему физическому состоянию взрывчатые химические системы могут быть: а) газовыми смесями (метан + воздух; ацетилен + кислород и т. п.), б) смесями твердых или жидких веществ с газами (угольная, древесная и тому подобная органическая пыль, брызги нефти + кислород воздуха), в) жидкими веществами (нитроглицерин, нитрогликоль), г) смесями жидких и твердых компонентов (динамиты: нитроэфиры + селитра; оксиликвиты: жидкий кислород + твердое горючее), д) твердыми взрывчатыми, соединениями или смесями (тринитротолуол, аммониты).

Практическое значение имеют две последние группы, причем наибольшее распространение получили твердые взрывчатые смеси.

-

Основные понятия физики горения и взрыва

Скоростью горения ВВ называют скорость перемещения фронта границы превращения по взрывчатому веществу в направлении, перпендикулярном к поверхности заряда. (Нельзя путать это понятие с распространением пламени вдоль поверхности заряда - процессом, имеющим самостоятельное значение и играющим большую роль во внутренней баллистике стреляющих систем). Она измеряется в единицах длины в секунду. Иногда горение характеризуют массовой скоростью, определяемой как количество сгоревшего вещества в граммах на единицу площади сечения заряда за единицу времени (г/см2). Процесс зависит от характера химической реакции, протекающей в ВВ, и скорости передачи тепла к новому, прогреваемому слою. Скорость горения в зависимости от условий меняется в больших пределах (от долей миллиметра до нескольких метров в секунду) даже у одного и того же вещества. Опытным путем установлено, что дымный порох при плотности 1,9 г/см3 и давлении 1 кГ/ см2 горит со скоростью 0,8см/сек, а при давлении 2500 кГ/ см2 скорость горения достигает 10,9 см/сек. Шашка прессованного тротила весом 400г и высотой (длиной) 10 см при плотности 1,59 г/см3 и давлении 1 кГ/ см2 сгорает за 15 мин, а если предельно увеличить давление в замкнутой среде, то скорость горения достигнет скорости взрыва (6800м/сек).

Процесс горения распространяется по массе взрывчатого вещества за счет передачи тепловой энергии от слоя к слою благодаря теплопроводности, а также излучения тепла газообразными продуктами горения.

Взрывчатое превращение дробящих (бризантных) ВВ, какими являются все современные промышленные ВВ, происходит в форме детонации.

Чрезвычайно быстрое распространение взрыва, обусловленное прохождением ударной волны по массе ВВ, измеряемой несколькими тысячами метров в секунду, называется детонацией. (Детонация ‑ частный случай взрыва).

В основу гидродинамической теории положен принцип распространения по массе ВВ ударной волны сжатия, проходящей со сверхзвуковой скоростью.

Согласно этой теории, распространение ударной волны по заряду ВВ происходит за счет энергии реакции химического превращения или разложения. В зоне непосредственного воздействия ударной волны слои ВВ сжимаются, разогреваются и начинают быстро реагировать, превращаясь в продукты взрыва. Таким образом, по взрывчатому веществу распространяется стационарная затухающая волна, обеспечивающая реакцию вещества заряда за счет ударного разогрева - эта волна называется детонационной волной. Заканчивается эта волна условной границей, называемой плоскостью Чемпена Жуге. Скорость распространения детонационной волны называется скоростью детонации (тысячи метров в секунду). Высокая скорость распространения детонационной волны по заряду ВВ вызывает скачкообразное возрастание параметров (давление, температуры, объема) как во фронте детонации, так и в ударной волне.

Устойчивой детонация является тогда, когда процесс взрывчатого превращения распространяется по всему заряду с одинаковой, максимально возможной скоростью, присущей этому ВВ в данных условиях. При нарушении этого процесса детонация становится неустойчивой. Все промышленные ВВ, применяемые при взрывных работах, должны обладать устойчивой детонационной способностью. При неустойчивой детонации возникает опасность неполного взрыва, выгорания части заряда или частичный его разброс.

Устойчивость детонации зависит от диаметра патронов шашек, плотности ВВ, содержания влаги, химического состава, физического состояния, срока и условий хранения, мощности начального импульса.

Наименьший диаметр удлиненного заряда, зависящий от состава ВВ, физического состояния и условий взрыва, при котором может еще протекать устойчивая детонация ВВ, называется критическим. Диаметр заряда, по достижении которого скорость детонации не увеличивается, называется диаметром детонации.

Взрыв одного заряда ВВ может вызвать детонацию другого, расположенного на определенном расстоянии. Подобные явления принято называть взрывом или детонацией через влияние.

Отметим также явление взрывного горения, которое протекает со скоростью сотни метров в секунду. К примеру, в определенных условиях, это может происходить с дымным порохом. Детонация ВВ и взрывное горение могут быть объединены общим понятием взрыв.

Существуют также такие виды превращения, как медленный термический распад, который происходит при нагревании ВВ ниже температуры вспышки, значения которой лежат в пределах 160-300С (основой реакции является мономолекулярный распад), и медленное выгорание взрывчатого вещества, носящее название дефлаграции - имеет место в шахтах при бла бла

Физ хим стойкость ВВ

Все взрывчатые вещества представляют собой неустойчивые химические соединения, в силу чего даже при идеальных условиях хранения с истечением установленного срока они стареют и в определенной степени начинают разлагаться. Процессы разложения ВВ происходят с различными скоростями. Малостойкие ВВ разлагаются быстрее, а стойкие - медленнее. Первоначально разложение протекает с весьма незначительной скоростью, с течением времени скорость увеличивается и бурная реакция приводит отдельные ВВ к самовоспламенению и даже взрыву. Все новые взрывчатые вещества и ВВ, находящиеся в обращении, проверяются на стойкость для установления гарантийного срока их хранения и безопасного использования в промышленности.

Способность ВВ сохранять в течение длительного времени практически неизменными их физико-химические (взрывчатые) свойства называется стойкостью взрывчатых веществ. Различают два вида стойкости - физическую и химическую.

Физическая стойкость находится в зависимости от ряда физических свойств вещества: летучести, гигроскопичности, сохранения без изменения плотности и однородности частиц в составе их общих способностей, сохранения физического состояния. Особенно большое влияние на физическую стойкость ВВ оказывает гигроскопичность. Ею обладают аммиачно-селитренные ВВ, она вызывает в них слеживание, снижение чувствительности к начальному импульсу и даже полную потерю взрывчатых свойств.

Явление эксудации (выделение жидких составляющих), к примеру у динамита, повышает опасность обращения с ним.

Химическая стойкость зависит от химической природы взрывчатого вещества, которая выражается главным образом в прочности взаимосвязи его молекул, способности их в той или иной степени реагировать на внутренние и внешние воздействия, и от наличия определенных примесей. Такие вещества, как тротил, дымные и бездымные пороха, относятся к числу химически стойких, и при нормальных условиях хранения они способны длительное время сохранять свои качества. Наоборот, динамиты, нитроглицерин и пироксилин при тех же условиях хранения довольно скоро начинают разлагаться, теряя свои качества.

Примеси с различными свойствами по-разному влияют на стойкость ВВ: одни повышают ее, а другие понижают. Примеси, повышающие стойкость, обладают способностью легко вступать в химическую реакцию с примесями, ускоряющими процесс разложения вещества, например, с остатками кислот или продуктами разложения. Вступая в реакцию с ускорителями разложения, они парализуют их действие, но не останавливают процесс распада молекул взрывчатого вещества, а только в некоторой степени замедляют его. Примеси, понижающие стойкость, обладают каталитическими свойствами, ускоряющими процесс разложения ВВ; к ним относятся следы свободных кислот и окислы азота.

Примеси, способные замедлять процессы разложения взрывчатых веществ и тем самым повышать их стойкость, называются стабилизаторами. Наиболее распространенными стабилизаторами являются: дифениламин, этиловый спирт, ацетон, углекислый аммоний и др.

Химическая стойкость взрывчатых веществ определяется различными методами. Все методы основаны на искусственном процессе разложения взрывчатых веществ при нагревании.

По энерговыделяющим (ЭК) композициям 11 дается следующее описание физико-химических свойств.

Водоустойчивость - способность ЭК сохранять взрывчатые свойства в водной среде. Вода растворяет твердую фазу окислителя или разбавляет насыщенный раствор, флегматизируя ЭК, что приводит к потере взрывчатых свойств. Мерой водоустойчивости служит время пребывания ЭК в воде, в течение которого ЭК снижает свои взрывные свойства на определенный процент.

Перфорация СКВ

Введение

После окончания планирования начинаются непосредственно прострелочно-взрывные работы в скважине. В этой главе приведены положения по безопасности при работе на скважине, а также выделены наиболее важные виды деятельности при работе на скважине, с которыми приходится столкнуться при проведении перфорации, в конце главы приведено несколько примеров проведения ПВР.

Безопасность при работе на скважине

Безопасность является чрезвычайно важной стороной при проведении прострелочно-взрывных работ. Так как при разработке и производстве перфорационного оборудования принимаются во внимание все возможные факторы, влияющие на безопасность, то обращение с взрывчатыми веществами и зарядами в полевых условиях - это относительно безопасная операция. На скважине весь персонал, включая буровую бригаду, должен быть осведомлен о наличии на скважине взрывчатых веществ и четко знать порядок выполняемых работ во время проведения перфорации.

Обращаться со взрывчатыми веществами должен только квалифицированный, имеющий на это разрешение, персонал, прошедший полноценное и жесткое обучение и имеющий большой опыт в безопасном обращении и использовании перфорационного оборудования. Весь второстепенный персонал должен немедленно покинуть место проведения работ.

Взрывчатые вещества могут детонировать от тепла, исходящего от пламени, искры, в результате трения, пропускания электрического тока и проведения химической реакции, и поэтому их надо изолировать от потенциальных источников этого типа воздействия. В эту группу входят двигатели, нагреватели и химикаты, которые могут контактировать с зарядами с выделением тепла.

Перфорационное оборудование необходимо держать вдали от электрических проводов и генераторов. В радиусе 250 футов (75 м) от места проведения взрывных работ не должно быть никаких мобильных передатчиков (радио или телефонов). Любые металлические

приспособления и постройки, которые могут иметь контакт с перфорационным оборудованием, должны иметь надежное электрическое заземление. Ни в коем случае нельзя выполнять взрывные работы во время грозы или пыльных бурь.

Все вопросы, касающиеся безопасности, должны незамедлительно решаться с участием ответственного руководителя взрывных работ.

Последовательность проведения прострелочно-взрывных работ

Подготовка к проведению ПВР начинается на складе взрывчатых материалов перфорационной компании.

Подготовка к работе

На складе, инженер, который будет руководить перфорацией скважины, должен удостовериться, что вся необходимая информация для работы была получена. В нее входят: название скважины, месторасположение скважины и описание пути к ней, подробный отчет о состоянии скважины и перфорируемых пластах, рекомендованное оборудование и другие специальные указания или информация.

Требуемые перфораторы заряжаются, и все необходимое оборудование проверяется на работоспособность. Детонаторы помещаются в перфоратор непосредственно на скважине, перед спуском перфоратора, таким образом, снижается вероятность случайного срабатывания детонаторов, а также взрыва на складе или во время перевозки перфораторов на скважину. Перфораторы и оборудование погружаются в перфорационную станцию. Перед выездом заполняется вся документация федерального и местного значения, касающаяся перевозки взрывчатых веществ и источников ионизирующего излучения.

Прибытие на скважину

По прибытию на место проведения работ инженер сверяет план работ (цель перфорации, данные по скважине и используемое оборудование) с представителем компании-заказчика. Также инженер получает от представителя компании результаты геофизических исследований (кривые и диаграммы) для последующей корреляции.

Перфораторная станция, а также вспомогательное оборудование, такое как насос высокого давления, должно устанавливаться на определенные места, для их правильного функционирования. Перфорационная партия проводит осмотр имеющегося на скважине оборудования и прилегающей территории. После этого персонал собирается на инструктаж по технике безопасности, где обсуждаются потенциальные источники опасности на скважине и оговариваются меры по их устранению. После этого производится разгрузка оборудования.

Установка оборудования для контроля давления

На устье скважины устанавливаются гидравлические противовыбросовые превенторы (ГПП). Далее собираются ловушка с обратным клапаном, труба лубрикатора, узел герметизации кабеля и сальник. После этого установку поднимают для подсоединения к ГПП. Подключаются линии, идущие от насоса к узлу герметизации кабеля, после чего установка тестируется на качество герметизации. Затем лубрикаторную установку отключают от ГПП и укладывают в горизонтальное положение. При подготовке к следующей части работы каротажный кабель проводят через лубрикатор.

Геофизические исследования

Перед проведением перфорации может потребоваться проведение отдельного геофизического исследования в скважине,такого как запись корреляционной диаграммы, запись цементометрии или показаний дефектомера. Каротажный прибор собирается, подсоединяется к кабелю и помещается в лубрикатор. Лубрикатор, с прибором внутри, поднимается и подключается к ГПП.

Система глубин на перфораторной панели устанавливается на ноль, скважина открывается, фиксируется давление на устье скважины, открывается приборная ловушка, и прибор опускается в скважину. По мере того пока прибор опускается в скважину, оператор следит за показаниями веса прибора на перфораторной панели, с целью определения уровня жидкости в стволе скважины. Благодаря выталкивающей силе жидкости, при входе прибора в жидкость произойдет падение отображаемых показаний его веса. Оператор соблюдает особые меры предосторожности на заранее отмеченных представителем эксплуатирующей компании участках ствола скважины, где присутствуют сужения обсадной колонны; в этом случае скорость спуска прибора снижается для того, чтобы обеспечить его безопасное прохождение через данный участок.

Когда корреляционная диаграмма будет записана, масштаб на вновь построенной диаграмме надо привести к масштабу диаграммы, записанной в открытом стволе. Это облегчит корреляцию. Если прострелочно-взрывные работы должны проводиться в непосредственной близости от забоя скважины, запись должна производиться непосредственно от забоя. После проведения привязки глубин должна быть отмечена глубина скважины. В случае, если глубина оказалась меньше ожидаемой, может потребоваться изменение плана проведения перфорации.

После проведения исследования необходимого интервала прибор поднимают наверх и медленно втягивают в лубрикатор. Как и ранее, принимаются меры предосторожности в тех участках ствола скважины, где могут быть сужения обсадной колонны.Скважина закрывается, лубрикатор отделяется от ГПП и (вместе с прибором) укладывается на горизонтальную поверхность. После этого прибор извлекается из лубрикатора и от него отсоединяется каротажный кабель.

Проведение перфорации

Перфоратор и локатор муфт обсадной колонны подсоединяются к кабелю и помещаются в лубрикатор. Лубрикатор, с помещенным внутрь перфоратором, поднимается так, чтобы лубрикатор (с перфоратором внутри) можно было присоединить к ГПП. Устанавливается ноль перфоратора, скважина открывается, и производится спуск перфоратора. Как и в случае только что описанной процедуры записи каротажа, при спуске перфоратора отмечается уровень жидкости и предпринимаются особые меры предосторожности на участках, где могут существовать сужения обсадной колонны.

Перфоратор опускается на нужный уровень и привязывается к глубине с помощью локатора муфт. Если интервал перфорации расположен возле забоя скважины, а перед

спуском перфоратора не были проведены геофизические исследования, в этом случае должна быть определена глубина скважины по той же причине, как и при проведении геофизических исследований.

После этого перфоратор устанавливают на нужной глубине, причем представитель эксплуатирующей компании подтверждает правильность этой глубины, и приводят его в действие. Инженер отмечает любые положительные признаки срабатывания перфоратора: изменение давления (что показывает датчик на устье скважины или на лубрикаторе), изменение уровня жидкости (что видно по понижению или по повышению уровня жидкости в скважине) или вибрации кабеля (ее можно почувствовать, если положить руку на кабель при приведении перфоратора в действие).

После этого перфоратор поднимается с соблюдением мер предосторожности на участках сужения обсадной колонны. Если при подъеме перфоратора возможно возникновение эффекта свабирования, то перфоратор поднимается на небольшой скорости. Уровень жидкости определяется в течение всего подъема перфоратора.

Перфоратор медленно втягивается в лубрикатор, и скважина закрывается. Лубрикатор отделяется от ГПП и (с перфоратором внутри) укладывается на горизонтальную поверхность так, чтобы можно было извлечь перфоратор и отсоединить кабель.

Разборка оборудования

Лубрикатор разбирается, и оборудование грузится в машину. Представитель компании подписывает акт о выполнении сервисных услуг, и работа считается выполненной.

На Рис. 8.1. представлена технологическая карта, которую может использовать представитель эксплуатирующей компании для контролирования хода перфорационных работ. Это поможет ему координировать проводимые на скважине мероприятия и подтверждать, что работы проводятся по плану.

Итог

Главнейшей задачей проведения перфорации является обеспечение эффективной связи между коллектором и стволом скважины. Использование кумулятивных перфораторов предоставляет безопасный, экономически выгодный и эффективный способ для решения этой задачи.

В этой книге подробно изложены характеристики перфорационного оборудования, работающего на кабеле, доступного на сегодняшний день. В этом издании были рассмотрены различные условия в скважинах, дано понятие об основных типах заканчивания скважин и описаны примеры типичных перфорационных работ.

Как только представитель эксплуатирующей компании принял решение о целях заканчивания, ознакомился с условиями пласта, которые могут встретиться в ходе работ, и условиями в его скважине на время проведения перфорационных работ, а также ознакомился с доступным перфорационным оборудованием, он принимает решение о начале работ сервисной компании.

-

Безопасность. Оценка безопасности источников опасности из РМ

Опасность для человека на рабочем месте исходит от существующих на нем источников опасности. (1-N)

Степень безопасности определяется:

- степенью безопасности каждого источника опасности bi,;

- изменениями bi во времени;

- взаимовлияниями источников опасности друг на друга;

- влиянием источников опасности природы

- влиянием свойств человека.

Обязательным условием является то, что при равенстве 0 или меньше 0 оценки любого источника опасности - показатель безопасности рабочего места принимается равным 0, т.е. оно опасно.

bin = bi(t) + Δ2bi + ΔEbi + ΔSbi , (4.1)

Где:

bin - полный показатель безопасности i-го источника опасности,

Δ2bi – изменения показателя безопасности i-го источника опасности от влияния других источников опасности,

ΔEbi – изменение показателя безопасности i-го источника опасности от влияния природных факторов,

ΔSbi – изменение показателя источника опасности от влияния свойств человека

Нахождение величины bi + Δ1bi рассмотрено в предыдущей лекции

через функции φ(t), ρ(t), τ(t) – (3.8), (3.9), (3.10).

Эти функции необходимо проинтегрировать по t от 0 до t.

Модель безопасности рабочего места :

![]()

Обеспечение безопасности работающих на производстве начинается с проектирования оборудования, которое должно быть безопасным в той мере, в которой это возможно исходя из используемых видов энергии. Для этого в техническом проекте оборудования задаются требования по безопасности на каждом рабочем месте.

Показатели безопасности рабочих мест ВРМj должно быть больше 0: