- •Оглавление

- •Глава 1. Общая характеристика стоечно-балочных конструкций …

- •Глава 2. Примеры расчета и конструирования стальной

- •Введение

- •Глава 1. Общая характеристика стоечно-балочных конструкций

- •1.1. Основные положения

- •1.2. Балки

- •1.2.1. Типы балок

- •1.2.2. Компоновка балочных конструкций

- •1.2.3.Узлы сопряжения балок

- •1.3. Колонны и стойки

- •1.3.1. Типы колонн

- •Глава 2. Примеры расчета и конструирования стальной стоечно-балочной конструкции

- •Состав курсовой работы

- •. Пример расчетной части пояснительной записки

- •2.1.1. Расчет второстепенной балки

- •Сбор нагрузок на второстепенные балки

- •2.1.2. Расчет главной балки

- •2.1.3. Расчет колонны

- •Коэффициенты для расчета на изгиб прямоугольных пластинок, опертых на четыре канта, в зависимости от отношения длинной стороны в1 к короткой а1

- •2.1.4. Подбор сечения связей

- •Библиографический список

- •Методические указания

2.1.3. Расчет колонны

Расчет колонны

Колонны рабочей площадки принимаем в виде сплошностенчатых стержней с сечением из сварного двутавра.

Балки перекрытия могут опираться на колонну сверху либо крепиться к ней сбоку.

Опирание балок сверху позволяет загрузить колонну по центру тяжести сечения и обеспечить работу колонны на центральное сжатие (наиболее благоприятная работа для сжатого стержня).

Боковое сопряжение с колоннами обеспечивает для балок высотой более 600мм надежное крепление от опрокидывания и смещения с опоры в процессе монтажа и эксплуатации каркаса рабочей площадки. Однако при этом колонны не только крайних рядов каркаса, но и средних, как правило, работают на внецентренное сжатие (более невыгодные условия работы по сравнению с центральным сжатием). Для колонн средних рядов это связано с тем, что часто встречаются варианты неравномерного распределения временной нагрузки в смежных пролетах перекрытия. При этом балки смежных пролетов имеют неравные по величине опорные реакции. Неравные опорные реакции, приложенные с двух сторон к противоположным граням стержня колонны, вызывают изгиб колонны помимо сжатия.

Выбираем конструкцию колонн с боковым шарнирным креплением главных балок.

В рамках нашего проекта (по условию задания на проектирование) мы не рассматриваем для колонн среднего ряда вариант неравномерного распределения полезной нагрузки на перекрытии. Колонны будем конструировать как центрально-сжатые, а после подбора сечения в учебных целях выполним проверку на внецентренное сжатие для колонны крайнего ряда.

С целью обеспечения геометрической неизменяемости каркаса рабочей площадки выбираем тип закрепления колонн к фундаментам и назначаем для них систему связей.

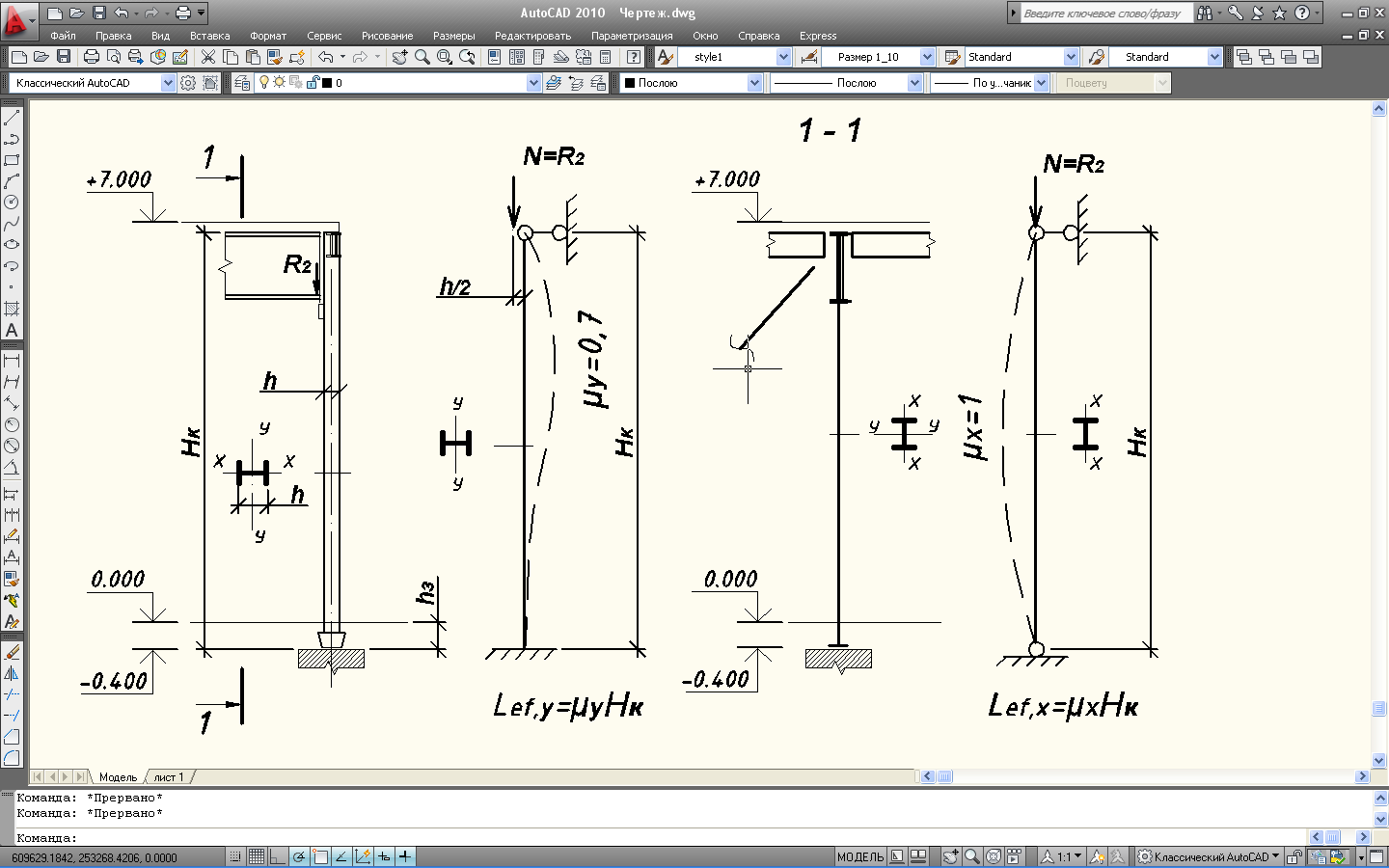

Общий вид и расчетная схема колонны с условиями закрепления в двух взаимно перпендикулярных плоскостях показаны на рисунке 12.

Рис. 12. Общий вид и расчетная схема колонны с условиями закрепления в двух взаимно перпендикулярных плоскостях

В вертикальной плоскости по направлению главных балок колонны жестко закрепляем к фундаментам.

Согласно проектному заданию жесткий диск перекрытия, образованный монолитной железобетонной плитой и конструкциями балочной клетки, закреплен от перемещения в направлении главных балок. При этом принято, что место такого закрепления находится за пределами рассматриваемого фрагмента рабочей площадки. В силу указанного условия верх колонн закреплен от перемещения вдоль главных балок (рис. 12).

В направлении поперек главных балок колонны опираем на фундаменты по шарнирной схеме и устанавливаем систему вертикальных связей по колоннам (рис. 12).

Подбор сечения колонны

Геометрическая длина колонны Нк= Н – tпокр – tпл + hз (рис. 12),

где Н = 7м – отметка верха перекрытия;

tпокр = 0,03м – толщина асфальтового покрытия пола;

tпл = 0,1м – толщина монолитной железобетонной плиты;

hз = 0,4м – заглубление подошвы колонны относительно уровня пола (находится в пределах 0,3–0,8м, чтобы детали опорного узла колонны (базы колонны) не выступали над поверхностью пола).

Нк = 7м – 0,1м – 0,03м+ 0,4м =7,27м.

Расчетная

длина колонны при потере устойчивости

из плоскости «Х»

![]() (µх=

1, рис. 12). Расчетная длина колонны при

потере устойчивости из плоскости «У»

(µх=

1, рис. 12). Расчетная длина колонны при

потере устойчивости из плоскости «У»

![]() (µу=

0,7, рис. 12).

(µу=

0,7, рис. 12).

По таблице 50* [1] назначаем для колонн сталь С245 по ГОСТ 27772-88* с расчетным сопротивлением по пределу текучести Ry = 2450кгс/см2 и с расчетным сопротивлением срезу Rs = 0,58Ry = 1421кгс/см2. Коэффициент условий работы γc = 1 (таблица 6* [1]).

Колонна

загружена силой N=2R2=2∙61571кгс=123,1тс.

Силу N можно определить другим способом,

как нагрузку с грузовой площади перекрытия

размерами 12×6,2м:

![]() .

.

Зададимся

гибкостью колонны λ и определим площадь

ее сечения, необходимую для обеспечения

общей устойчивости:

![]() (φ – коэффициент продольного изгиба).

(φ – коэффициент продольного изгиба).

Гибкость

колонны на основании опыта проектирования

ориентировочно можно принять в пределах

от 60 до 90. Выбираем

![]() и из таблицы 72 [1] находим

и из таблицы 72 [1] находим

![]() .

.

Площадь

![]() .

.

Сечение

колонны назначаем в виде сварного

двутавра (рис. 13). Для создания наиболее

экономичного сечения следует стремиться

к выполнению условия равноустойчивости

колонны

![]() .

Приняв в первом приближении

.

Приняв в первом приближении

![]() ,

получим требуемые величины радиусов

инерции:

,

получим требуемые величины радиусов

инерции:

![]() ,

,

![]() .

.

Используем

зависимости для двутаврового сечения

колонны

![]() ,

,

![]() и получим

и получим

![]() ,

,

![]() .

По условию равноустойчивости ширина

полок получается в 2,5 раза больше, чем

высота двутавра, что дает весьма неудобное

для изготовления и монтажа сечение

колонны. По условиям изготовления ширина

полок принимается обычно не более чем

высота сварного двутавра. Кроме того,

должны выполняться пропорции, характерные

для стальных колонн зданий и сооружений,

.

По условию равноустойчивости ширина

полок получается в 2,5 раза больше, чем

высота двутавра, что дает весьма неудобное

для изготовления и монтажа сечение

колонны. По условиям изготовления ширина

полок принимается обычно не более чем

высота сварного двутавра. Кроме того,

должны выполняться пропорции, характерные

для стальных колонн зданий и сооружений,

![]() .

Поэтому, используя приведенное выше

соотношение между h

и Нк,

назначим высоту сечения h

= 30см, а ширину полок примем b

= h

= 30см.

.

Поэтому, используя приведенное выше

соотношение между h

и Нк,

назначим высоту сечения h

= 30см, а ширину полок примем b

= h

= 30см.

Выберем

толщину стенки колонны, назначив ее

минимально возможной по требованиям

местной устойчивости (п.7.14* [1]). Определяем

для этого значение условной гибкости:

![]() .

Для двутаврового сечения при

.

Для двутаврового сечения при

![]() по таблице 27* [1] находим

по таблице 27* [1] находим

![]() .

Преобразовав формулу п.7.14* [1], определяем

требуемую толщину стенки:

.

Преобразовав формулу п.7.14* [1], определяем

требуемую толщину стенки:

![]() .

Приняв hw≈0,97h,

получим

.

Приняв hw≈0,97h,

получим

![]() .

.

В

соответствии с ГОСТ на листовой прокат

назначаем толщину tw

= 6мм, и тогда толщина полок колонны

получается равной

![]() .

Принимаем tf

= 1,2см.

.

Принимаем tf

= 1,2см.

Для полок колонны должно выполняться требование п. 7.23* [1] по обеспечению местной устойчивости:

![]() ,

,

где bef = (b – tw)/2 = 14,7см – свес полки колонны (рис. 13).

Получим

![]() – для полок колонны требования местной

устойчивости выполнены. Стенку будем

изготавливать из универсальной стали

и поэтому ее ширину округляем до

ближайшего значения, указанного в ГОСТ

82-70.

– для полок колонны требования местной

устойчивости выполнены. Стенку будем

изготавливать из универсальной стали

и поэтому ее ширину округляем до

ближайшего значения, указанного в ГОСТ

82-70.

Скомпонованное сечение показано на рисунке 13.

Рис. 13. Сечение колонны

Определяем для сечения колонны все необходимые геометрические характеристики:

![]() .

.

![]() .

.

![]() .

.

![]()

![]() .

.

![]() .

.

Выполним проверку общей устойчивости колонны при центральном сжатии. В соответствии с п.5.2 [1]

![]() ,

,

где

![]() – наименьшее из величин

– наименьшее из величин

![]() и

и

![]() .

.

Гибкости

колонны

![]() ,

,

![]() .

Наибольшей гибкости (

.

Наибольшей гибкости (![]() )

из значений

)

из значений

![]() и

и

![]() соответствует наименьшая величина

соответствует наименьшая величина

![]() (

(![]() ).

По таблице 72 [1] с применением интерполяции

для

).

По таблице 72 [1] с применением интерполяции

для

![]() находим

находим

![]() и выполняем проверку:

и выполняем проверку:

![]() .

Устойчивость колонны обеспечена.

Недонапряжение составляет

.

Устойчивость колонны обеспечена.

Недонапряжение составляет

![]() .

.

Если устойчивость колонны не обеспечена или недонапряжение получается более чем 10÷15%, то необходима корректировка размеров сечения колонны.

Для

окончательно подобранного сечения

колонны, уточнив значение условной

гибкости, которая будет равна

![]() ,

необходимо убедиться, что обеспечена

местная устойчивость поясов и стенки

в соответствии с п.7.14* и п.7.23* [1].

,

необходимо убедиться, что обеспечена

местная устойчивость поясов и стенки

в соответствии с п.7.14* и п.7.23* [1].

Проверка на внецентренное сжатие колонны крайнего ряда

Колонна крайнего ряда загружена силой N1=R2=61571кгс.

Сила N1 приложена с эксцентриситетом е = h/2= 15,2см относительно продольной оси стержня колонны, проходящей через центр тяжести сечения.

Общий вид и расчетная схема колонны крайнего ряда показаны на рисунке 14.

Рис.

14. Общий вид и расчетная схема колонны

крайнего ряда рабочей площадки

Рис.

14. Общий вид и расчетная схема колонны

крайнего ряда рабочей площадки

Внецентренное приложение нагрузки вызывает изгиб стержня колонны из плоскости «У».

Проверку устойчивости на внецентренное сжатие в плоскости изгиба выполняем в соответствии с п. 5.27* [1] по формуле

![]() ,

,

где

![]() – коэффициент, принимаемый по таблице

74 [1], в зависимости от

– коэффициент, принимаемый по таблице

74 [1], в зависимости от

![]() и от приведенного относительного

эксцентриситета

и от приведенного относительного

эксцентриситета ![]() .

Эксцентриситет

.

Эксцентриситет

![]() ,

,

где

![]() – коэффициент влияния формы сечения,

принимаемый по таблице 73 [1];

– коэффициент влияния формы сечения,

принимаемый по таблице 73 [1];

![]() – относительный

эксцентриситет.

– относительный

эксцентриситет.

Согласно таблице 73 [1] коэффициент влияния формы сечения будет равен

![]() .

.

Эксцентриситет

![]() .

С применением интерполяции значений

таблицы 74 [1] находим коэффициент

.

С применением интерполяции значений

таблицы 74 [1] находим коэффициент

![]() и выполняем проверку:

и выполняем проверку:

![]() .

.

Устойчивость в плоскости изгиба обеспечена.

Проверку устойчивости на внецентренное сжатие из плоскости изгиба выполняем в соответствии с п. 5.30 [1] по формуле

![]() ,

,

где с – коэффициент, вычисляемый согласно п.5.31 [1];

![]() – находим

по таблице 72 [1] для гибкости колонны из

плоскости изгиба

– находим

по таблице 72 [1] для гибкости колонны из

плоскости изгиба

![]() .

.

Коэффициент

![]() ,

,

где β =1 и α=0,71 определяем по таблице 10 [1].

Выполняем

проверку устойчивости внецентренно

сжатой колонны из плоскости изгиба

![]() .

.

Устойчивость из плоскости изгиба обеспечена.

Расчет базы колонны

База колонны показана на рисунке 15. Для обеспечения жесткого закрепления колонны к фундаменту (в направлении главных балок) в конструкции узла применены траверсы.

Рис. 15. База колонны.

На разрезе 1–1 (1), (2), (3) – расчетные участки плиты, на которых она испытывает изгиб от отпора бетона фундамента

Определяем размеры опорной плиты в плане. Эти размеры должны быть достаточными для размещения на плите колонны с траверсами и для обеспечения прочности бетона фундамента под плитой. Размеры плиты обычно делают кратными 20мм.

Ширину плиты назначаем по конструктивным требованиям:

![]() ,

,

где

![]() – толщина листа траверсы (принимаем

конструктивно в пределах 10–14мм);

– толщина листа траверсы (принимаем

конструктивно в пределах 10–14мм);

в=300мм – ширина полок колонны;

![]() – ширина

свеса плиты (выбирается конструктивно

в пределах 30 – 100мм).

– ширина

свеса плиты (выбирается конструктивно

в пределах 30 – 100мм).

Фундаменты

(по проектному заданию) изготовлены из

бетона класса прочности В12,5. Прочность

бетона фундамента под плитой

![]() ,

,

где Rb=76,5кгс/см2 – призменная прочность бетона класса В12,5 (таблица 13 СНиП 2.03.01-84* «Бетонные и железобетонные конструкции»).

Длина

плиты в плане по условию прочности

бетона фундамента

![]() .

Принимаем длину плиты L = 40см.

.

Принимаем длину плиты L = 40см.

Напряжение

сжатия в бетоне под подошвой фундамента

![]() .

.

Опорная

плита снизу равномерно по всей площади

загружена отпором бетона фундамента

![]() и при этом опорой для плиты сверху служат

торец стержня колонны (сечение колонны)

и листы траверс. Таким образом, плита

работает как пластина, изгибаемая

отпором бетона фундамента. Для нее можно

выделить расчетные участки изгиба, с

опиранием на сечение колонны и траверсы

по одной, трем и четырем сторонам (рис.

16) .

и при этом опорой для плиты сверху служат

торец стержня колонны (сечение колонны)

и листы траверс. Таким образом, плита

работает как пластина, изгибаемая

отпором бетона фундамента. Для нее можно

выделить расчетные участки изгиба, с

опиранием на сечение колонны и траверсы

по одной, трем и четырем сторонам (рис.

16) .

Определим толщину плиты tпл по условию ее прочности при изгибе.

Расчетному участку плиты (1) (рис.15) соответствует схема 1 на рисунке 12 с опиранием пластины по четырем сторонам (на четыре канта). Наибольший изгибающий момент в полосе шириной 1см составит

![]() ,

,

где α – коэффициент, принимаемый по таблице 2, в зависимости от отношения длинной стороны в1 к короткой а1.

Т а б л и ц а 2