ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ СОЦИАЛЬНОЙ РЕВОЛЮЦИИ – общественные классы, которые заинтересованы в ликвидации существующего строя и способны довести революцию до победного конца.

ЧЕРНОСОШНЫЕ КРЕСТЬЯНЕ – крестьяне, проживавшие и работавшие на земле, которая не принадлежала ни феодалу, ни церкви, выплачивавшие налоги лишь в пользу государства (с XVIII в. – государственные крестьяне).

ЧЕРНОСОТЕНЦЫ – сторонники консервативно-монархических организаций «Союз русского народа», «Союз Михаила Архангела» и др., созданных после революционных событий 1905 года. Составляли опору самодержавного правительства. В основе программы лежали положения государственной идеологии: самодержавие, православие, народность. Активно поддерживали репрессивную политику правительства. Вооруженные отряды черносотенцев, состоявшие из различных слоев общества (главным образом мелких лавочников, деклассированных элементов) организовывали убийства политических революционных и либеральных деятелей, разгон демонстраций и митингов; практиковали еврейские погромы.

РЕВОЛЮЦИЯ – переворот, поворот. В широком смысле слова – радикальные перемены во всех сферах общества. В узком смысле – наиболее острая форма борьбы между новыми и старыми, отживающими общественными отношениями при резко обострившихся социальных процессах. Важнейшие признаки – переход власти из рук одного класса в руки другого, смена господствующего способа производства и политического строя общества.

ОКТЯБРИСТЫ – члены праволиберальной партии «Союза 17 октября», основанной в ноябре 1905 г. Партия представляла интересы торгово-промышленной буржуазии, либерально настроенных помещиков, часть чиновников и состоятельной интеллигенции. Программа: конституционная монархия в едином и неделимом Российском государстве; решение аграрного вопроса без отчуждения помещичьих земель; ограниченное право на стачки и 8-часовой рабочий день. Главная задача – содействие правительству, если оно пойдет по пути общественных реформ. В конце 1917 г. партия прекратила свое существование.

КАДЕТЫ (конституционно-демократическая партия) – 1. Одна из крупнейших политических партий в России в начале ХХ века. Существовала с октября 1905 г. по ноябрь 1917 г. Представляла левое крыло в российском либерализме. Кадеты выражали интересы средней буржуазии, либерального земства, прогрессивной интеллигенции (адвокаты, профессора университетов, врачи, люди искусства и т.д.) Программа: конституционная монархия, буржуазные свободы, ограничение помещичьего землевладения, законодательное решение «рабочего вопроса»; 2. Учащийся кадетского корпуса – военно-учебного заведения в дореволюционной России.

ДИКТАТУРА ПРОЛЕТАРИАТА – в марксизме-ленинизме – государственная власть рабочего класса, которую он осуществляет в союзе с беднейшим крестьянством и другими слоями трудящихся. Устанавливается в результате победы социалистической революции и имеет целью построение социализма. В.И. Ленин считал исторической формой диктатуры пролетариата Советы, возникшие в ходе Первой русской революции 1905 – 1907 гг. и утвердившиеся после Октября 1917 г.

Политическая партия – политическая организация, которая в концентрированной форме выражает политические интересы, цели и идеалы социальных групп, состоит из наиболее активных представителей и руководит ими в процессе завоевания, удержания и использования государственной власти. Партии являются посредниками между обществом и государственной властью, выражают определенные социальные интересы и стремятся обеспечить их реализацию через государственную политику. Основная цель партии состоит в реализации представительства в политической системе тех слоев населения, интересы которой она выражает. Реализация этих интересов происходит путем участия в выборных органах власти (парламенте, органах местного самоуправления).

В России формирование политических партий начинается еще до провозглашения свободы собраний Манифестом 17 октября 1905 г. Вначале образуются партии левого толка (социал-демократической и неонароднической направленности – РСДРП и эсеры), затем, после издания Манифеста и изменения политического режима – буржуазно-демократические октябристы, кадеты и правые партии, (см. схему «Образование политических партий в России в конце 19 - начале 20 в.»).

Первая российская революция 1905 – 1907 гг., ее характер и движущие силы

Революция продолжалась 2,5 года (с 9 января 1905 г. до 3 июня 1907 г.). В отличие от европейских революций, российская имела свои особенности, которые во многом были связаны с тем, что в обществе уже произошла поляризация классов.

1) Она проходила не на заре, а уже в период развитого, зрелого капитализма (империализма). Отсюда и ее тактика – потеснить самодержавие, но не свергать его, заставить царизм дать буржуазии лучшие условия для крупного бизнеса. Эта тактика отличалась политической критикой самодержавно-крепостнического строя и одновременно стремлением к экономическому сотрудничеству, стремлением использовать государственный охранительный аппарат, если рабочие «обнаглеют» и начнут активную борьбу против буржуазной эксплуатации.

По этим причинам буржуазия не была и не могла быть революционной, не могла быть руководителем и движущей силой революции.

2) По формам борьбы и по роли в ней рабочего класса революция была пролетарской. Рабочий класс был политически активным (имел свою партию, вооруженную революционной теорией), организован самой передовой технологией машинного производства. Рабочие формы борьбы – стачки, забастовки – широко использовались другими слоями населения города и деревни. Рабочим было нечего терять, «кроме цепей». Низкий уровень благосостояния, длительный (10 – 14 час.) рабочий день, плохие условия труда (ночные смены, использование женского и детского труда, высокая аварийность, штрафы, отсутствие должных законов о труде, о пенсии, об инвалидности от несчастных случаев) делали их решительными и готовыми довести революцию до разрешения всех противоречий общества.

3 января 1905 г. началась давно готовившаяся стачка на Путиловском заводе в Петербурге. Рабочие потребовали повышения заработной платы, отмены обязательных сверхурочных работ и установления 8-часового рабочего дня. Их поддержали другие заводы и фабрики Петербурга, и 8 января стачка охватила уже 111 тыс. рабочих столицы, принимая всеобщий характер. В это время в организации Георгия Гапона созрел план устроить мирное шествие к царю, чтобы подать петицию о нуждах рабочих. «Мы, рабочие г. Петербурга, – говорилось в петиции, – наши жены и дети и беспомощные старцы-родители пришли к тебе, государь, искать правды и защиты. Мы обнищали, нас угнетают, обременяют непосильным трудом, над нами надругаются, нас не признают за людей, к нам относятся как к рабам, которые должны терпеть горькую участь и молчать. Мы и молчали, но настал предел терпению….». По настоянию социал-демократов (меньшевиков) в петицию помимо экономических требований были включены и политические: амнистия политическим заключенным, неприкосновенность личности, свобода слова, печати, собраний, равенство всех перед законом, разрешение на создание профессиональных рабочих союзов, отмена выкупных платежей и др.

Утром 9 января 1905 г. 140-тысячная толпа мужчин, женщин, стариков и детей, возглавляемая Гапоном, с хоругвями, иконами, портретами царя и пением молитв двинулась к Зимнему дворцу. На Дворцовой площади они встретили заградительную цепь солдат. Раздалась команда открыть огонь по толпе. Расстрелы, конные атаки казаков на мирные шествия к Зимнему дворцу происходили и в других частях города. В Петербурге погибло около 1 тыс. и было ранено примерно 2 тыс. человек.

Весть о расстреле мирной демонстрации в столице вызвала взрыв возмущения по всей стране. Вечером 9 января в Петербурге появились первые баррикады. Только в январе 1905 г. в знак протеста бастовали 440 тыс. рабочих (из них 160 тыс. в Петербурге) – больше, чем за все предыдущее десятилетие. «Кровавое воскресенье» явилось началом революции.

В 1905 году революция шла по нарастающей. К лету расширилась социальная база революции: в нее включились широкие массы крестьянства, армия и флот. За январь-апрель 1905 г. стачечное движение охватило 810 тыс. рабочих. До 75 % стачек носили политический характер. Под напором этого движения правительство было вынуждено пойти на некоторые уступки.

6 августа 1905 г. были обнародованы утвержденные царем «Учреждение Государственной думы» и «Положение о выборах в Государственную думу». Согласно этим документам учреждалась законосовещательная Государственная дума, избирательных прав были лишены военнослужащие, учащиеся, рабочие, ремесленники, батраки и «бродячие инородцы». Эта «булыгинская дума», как ее именовали, вызвала активный бойкот со стороны демократических слоев общества, попытка правительства созвать такую думу сорвалась.

Важным событием явилась начавшаяся 12 мая 1905 г. всеобщая стачка рабочих в крупном текстильном центре страны – Иваново-Вознесенске, которая продолжалась 72 дня. Под ее влиянием поднялись рабочие ближайших городов и поселков – Шуи, Кохмы, Тейкова. В ходе Иваново-Вознесенской стачки был избран Совет рабочих уполномоченных, который не только руководил стачкой, но фактически превратился в орган рабочей власти в городе. Он создал рабочую милицию для поддержания порядка, закрыл все кабаки в городе, вел переговоры с фабрикантами и городской администрацией. Возглавил Совет гравер А. Ноздрин. По требованию рабочих фабриканты на 10 % увеличили заработную плату рабочим.

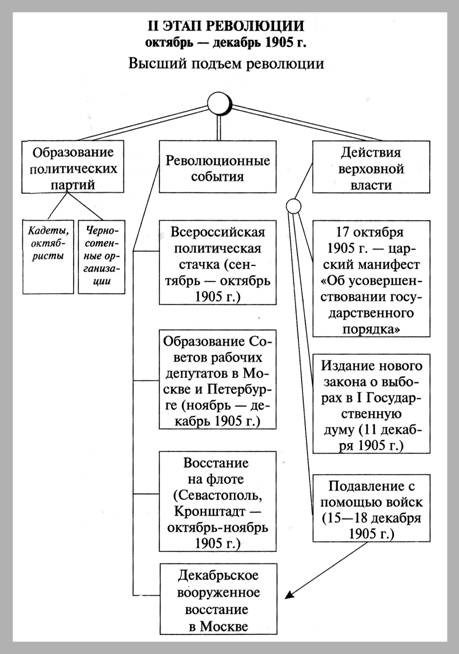

Высшим подъемом революции явились Всероссийская Октябрьская политическая стачка, а затем вооруженное восстание в Москве в декабре 1905 г. Под воздействием Октябрьской стачки самодержавие вынуждено было пойти на новые уступки. 17 октября Николай II подписал Манифест о даровании населению «незыблемых основ гражданской свободы» на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний, союзов, о предоставлении новой Государственной думе законодательных прав, причем указывалось, что никакой закон не может получить силы без одобрения его Думой.

11 декабря 1905 г. был издан разработанный правительством С.Ю. Витте новый избирательный закон в Государственную думу. Он сохранял основные положения избирательного закона 6 августа 1905 г. с тем лишь различием, что теперь к участию в выборах допускались рабочие, увеличивалось число мест для крестьян. Выборы проводились по куриям (землевладельческая, городская, сельская, рабочая). Сохранялась многостепенность выборов: сначала избирались выборщики, а из них уже депутаты в Думу, при этом один выборщик приходился на 90 тыс. рабочих, на 30 тыс. кретьян, 7 тыс. представителей городской буржуазии и 2 тыс. помещиков. Таким образом, один голос помещика равнялся 3 голосам буржуазии, 15 голосам крестьян и 45 голосам рабочих. Тем самым создавалось значительное преимущество для представительства в Думе помещиков и буржуазии.

В связи с созданием законодательной Государственной думы 20 февраля 1906 г. был издан указ «О переустройстве учреждения Государственного совета». Из законосовещательного органа, все члены которого ранее назначались царем, он становился верхней законодательной палатой, получившей право утверждать или отклонять законы, принятые Государственной думой. Изменен был и состав Государственного совета. Число его членов увеличилось до 190 (втрое). Половина их, как и председатель Совета, по-прежнему назначались царем, другая половина избиралась на основе высокого имущественного ценза губернскими земскими собраниями, дворянскими обществами, биржевыми комитетами, купеческими управами и православным духовенством. Таким образом, Государственный совет состоял преимущественно из представителей поместного дворянства и крупной буржуазии.

В 1906 – 1907 гг. революция шла на спад. В первую очередь это выразилось в снижении интенсивности стачечного движения. Если в 1905 г. было зарегистрировано 2,8 млн. участников стачек, то за 1906 г. – 1,1 млн, а в 1907 г. – 740 тысяч. Накал политической борьбы переместился в I, а затем во II Государственные думы.

3 июня 1907 г. были обнародованы царский Манифест о роспуске II Думы и новый закон, изменивший порядок выборов в Думу. Издание нового избирательного закона одной волей царя явилось грубым нарушением Манифеста 17 октября 1905 г. и «Основных государственных законов» (23 апреля 1906 г.), согласно которым «никакой новый закон не может последовать без одобрения Государственного совета и Государственной думы». Тем самым был совершен акт государственного переворота. Он знаменовал собой поражение революции 1905 – 1907 гг. и наступление реакции.

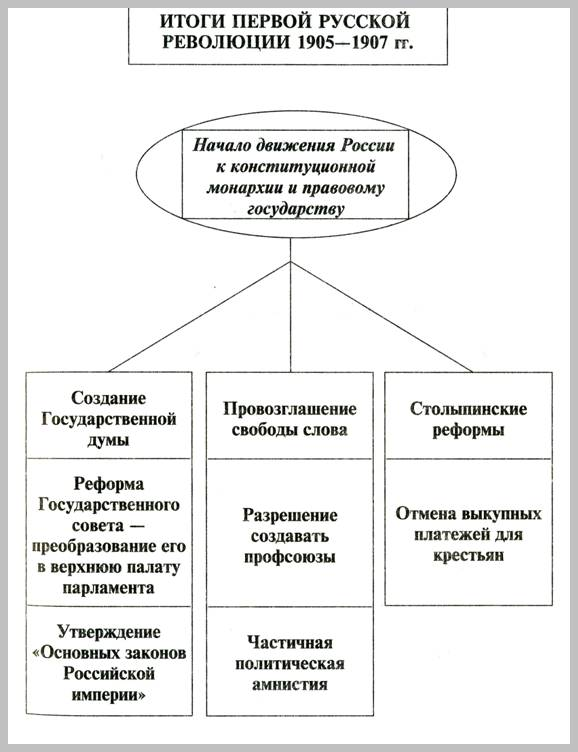

Итоги первой русской революции по-разному оцениваются историками. Но к числу бесспорных ее достижений можно отнести такие последствия, как:

– некоторое улучшение экономического положения рабочих и крестьян;

– появление Государственной думы;

Революция 1905 – 1907 гг. не превратила самодержавие в конституционную монархию. Но она, по словам российского исследователя К. Шацилло, «буквально перепахала всю политическую жизнь в стране, заставила каждую их трех сил, боровшихся на общественно-политической арене (правительство, либералы, революционеры) менять свою тактику, провозглашать Манифесты и программу своих действий».

В общественном мнении произошло осознание неперспективности российского самодержавия.

Но основные причины, вызвавшие данную революцию, не были устранены: проблема малоземелья крестьян медленно решалось даже в ходе аграрной «столыпинской» реформы, размеры помещичьего землевладения практически не сокращались, рабочий и национальный вопросы остались нерешенными.

Одним из важнейших результатов первой российской революции стало изменение политической системы, создание представительного органа – Государственной думы. Выборы в I Государственную думу прошли в марте-апреле 1906 г. Были избраны 448 депутатов, представляющих преимущественно либерально-буржуазные и демократические партии: 153 кадета, 107 трудовиков, 63 «автономиста» (депутаты национальных окраин – поляки, литовцы, латыши, украинцы, мусульмане), 13 октябристов, 105 беспартийных и 7 прочих. Таким образом, кадетов и примыкавших к ним оказалось 43 %, трудовиков 23 %, представителей националистических групп 14 %, пятую часть депутатов представляли беспартийные.

27 апреля 1906 г. депутаты I Государственной думы собрались в Зимнем дворце. К ним с краткой приветственной речью обратился император Николай II, который обещал «сохранить незыблемые установления», дарованные им народу. Затем депутатов на пароходах доставили в Таврический дворец – место работы Думы. Председателем I Государственной думы был избран представитель московской либеральной профессуры, кадет С.А. Муромцев.

I Государственная дума проработала всего 72 дня. Центральное место в ее заседаниях заняло обсуждение аграрного вопроса. Рассматривалось два аграрных законопроекта – от кадетской партии за подписью 42 депутатов («проект 42») и 104 депутатов трудовой группы Думы. И тот, и другой предлагали создание «государственного земельного фонда» для наделения землей безземельного и малоземельного крестьянства. Кадеты требовали включить в этот фонд казенные, удельные, монастырские и часть помещичьих земель, выкупив последние у их владельцев по рыночной цене. Трудовики потребовали также объявить политическую амнистию, упразднить Государственный совет и расширить права Думы.

13 мая 1906 г. В Думе была оглашена правительственная декларация, которая объявила «безусловно недопустимым» принудительное отчуждение даже части помещичьей земли. Царское правительство под предлогом, что Дума не только «не успокаивает народ», а еще более «разжигает смуту», 8 июля 1906 г. распустило ее.

Выборы во II Государственную думу состоялись в феврале 1907 г. II Дума оказалась «левее» первой. Из 518 депутатов 223 принадлежали к левым партиям и группам (66 социал-демократов, 37 эсеров, 16 народных социалистов и 104 трудовика), 99 мест имели кадеты, 44 октябристы, 10 – крайние правые. Социальный и профессиональный состав депутатов был таков: 153 крестьянина, 28 рабочих, 57 дворян-землевладельцев, 26 купцов, 33 чиновника, 36 врачей, 37 адвокатов, 19 издателей, писателей и журналистов, 20 инженеров и агрономов, 10 духовных лиц, 8 профессоров и 7 военных.

Первое заседание II Дума открыла 20 февраля 1907 г. Председателем Думы был избран земский деятель, кадет Ф.А. Головин. Кадеты приняли тактику «бережения» Думы, т.е. стремились не дать правительству повода для ее разгона. Однако избежать этого не удалось. II Дума просуществовала всего 102 дня. В ней по-прежнему главное место занимал аграрный вопрос. Левые фракции Думы потребовали полной и безвозмездной конфискации помещичьей земли и превращения всего земельного фонда страны в общенародную собственность.

3 июня 1907 г. произошел государственный переворот. II Дума была распущена, а избирательный закон изменен. Положение о выборах, принятое 3 июня 1907 г., резко изменило соотношение между куриями выборщиков в пользу помещиков и крупной буржуазии. Теперь один голос помещика приравнивался к четырем голосам крупной буржуазии, 68 – городской мелкой буржуазии, 260 – крестьян и 543 голосам рабочих.

|

Дата |

Событие |

|

3 января 1905 |

Начало стачки рабочих Путиловского завода в Петербурге. Для успокоения бастующих Обществом фабрично-заводских рабочих готовится мирное шествие к царю для подачи петиции о нуждах рабочих. |

|

9 января 1905 |

«Кровавое воскресенье» – расстрел рабочей демонстрации в Петербурге. Начало революции. |

|

Январь-апрель 1905 |

Нарастание стачечного движения, число бастующих по России достигло 800 тыс. чел. |

|

18 февраля 1905 |

Выходит рескрипт Николая II на имя министра внутренних дел А.Г. Булыгина с предписанием разработать закон о создании выборного представительного учреждения (Думы). |

|

12 мая 1905 |

Начало всеобщей стачки в Иваново-Вознесенске, в ходе которой был создан первый совет рабочих уполномоченных. |

|

Май 1905 |

Образование Всероссийского крестьянского союза. Первый съезд прошел 31 июля – 1 августа. |

|

14 июня 1905 |

Восстание на броненосце «Потемкин» и начало всеобщей забастовки в Одессе. |

|

Октябрь 1905 |

Начало Всероссийской политической стачки, в течение месяца стачечное движение охватило Москву, Санкт-Петербург и другие промышленные центры империи. |

|

17 октября 1905 |

Николай II подписал Манифест о даровании населению «незыблемых основ гражданской свободы». Манифест послужил толчком к образованию двух влиятельных буржуазных партий – кадетов и октябристов. |

|

3 ноября 1905 |

Под влиянием крестьянских выступлений подписан манифест об уменьшении выкупных платежей и их полной отмене с 1.01.1907 |

|

11-16 ноября 1905 |

Восстание на Черноморском флоте под руководством лейтенанта П.П. Шмидта |

|

2 декабря 1905 |

Начало вооруженного восстания в Москве – выступление 2-го гренадерского полка. Восстание было поддержано всеобщей стачкой рабочих. Наиболее ожесточенные бои шли в районе Пресни, где сопротивление вооруженных рабочих-дружинников правительственным войскам продолжалось до 19 декабря. |

|

11 декабря 1905 |

Издан новый избирательный закон в Государственную думу, разработанный С.Ю. Витте |

|

20 февраля 1906 |

Издано «Учреждение Государственной думы», определявшее регламент ее работы. |

|

Апрель 1906 |

В Швеции начал работу IV (Объединительный) съезд РСДРП, в работе которого участвуют представители 62 организаций РСДРП; из них большевиков 46, меньшевиков - 62 (23.04-8.05.1906 г). |

|

Апрель 1906 |

Прошли выборы в I Государственную думу |

|

23 апреля 1906 |

Император Николай II утвердил Основной государственный закон Российской империи |

|

27 апреля 1906 |

Начало работы Государственной думы первого созыва |

|

9 июля 1906 |

Роспуск Государственной думы |

|

Июль 1906 |

Восстание в крепости Свеаборг, поддержанное флотом. Подавлено правительственными войсками через три дня. Организаторы расстреляны. |

|

12 августа 1906 |

Взрыв эсерами дачи премьер-министра П.Столыпина на Аптекарском о-ве; убито 30, ранено 40 человек, в том числе дочь Столыпина. |

|

19 августа 1906 |

Николай II подписал разработанный премьер-министром П.Столыпиным указ о введении на территории России военно-полевых судов (упразднены в марте 1907) |

|

9 ноября 1906 |

По инициативе П.Столыпина Николай II издал указ, регламентирующий порядок выхода крестьян из общины и закрепление в личную собственность надельной земли. |

|

Январь 1907 |

Забастовки в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве, Ростове и других городах в связи со 2-й годовщиной «Кровавого воскресенья» |

|

1 мая 1907 |

Первомайские забастовки в Киеве, Полтаве, Харькове. Расстрел рабочей демонстрации в Юзовке |

|

10 мая 1907 |

Речь премьер-министра П.Столыпина на заседании II Государственной Думы "Дайте России покой!" |

|

2 июня 1907 |

Полицией арестованы члены социал-демократической фракции в Государственной Думе по обвинению в подготовке военного заговора. |

|

3 июня 1907 |

Обнародован манифест Николая II о роспуске II Государственной думы, избранной в конце 1906 г. Обнародованный одновременно с манифестом новый избирательный закон давал преимущество на новых выборах представителям дворянства и крупной буржуазии |