- •Курсовой проект

- •Содержание

- •Глава 1. Теоретические основы мотивации труда ..……......................... 6

- •Глава 2. Анализ мотивации труда сотрудников как инструмент

- •Глава 3. Разработка рекомендаций по повышению мотивации труда ... 43

- •Введение

- •Глава 1. Теоретические основы мотивации труда

- •1. 1. Сотрудники и цели организации

- •1.2. Сущность категории «мотивация»

- •1.3. Мотивация труда и характеристики мотивационных теорий

- •1.4. Развитие сотрудников как инструмент мотивации

- •Глава 2. Анализ мотивации труда сотрудников как инструмент достижения целей предприятия

- •2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия

- •2.2. Анализ системы мотивации ооо «Гестамп – Северсталь – Калуга»

- •1. Анкетирование:

- •Интерпретация по первому блоку

- •Интерпретация по второму блоку.

- •Методика «Диагностика мотивационной структуры личности» в.Э. Мильмана

- •3. Выводы из беседы с сотрудниками предприятия

- •4. Ознакомление с документацией по структуре предприятия, системой оплаты труда, обучением

- •Глава 3 Разработка рекомендаций по повышению мотивации труда

- •3.1. Совершенствование методов экономического стимулирования персонала

- •Сопоставление наиболее распространенных систем заработной платы, используемых в развитых странах, по условиям, преимуществами и недостаткам их применения представлено в таблице 3.1.

- •Заключение

- •Инструкция

- •Текст опросника

1.3. Мотивация труда и характеристики мотивационных теорий

Мотивация труда является одним из видов мотивации деятельности. Мотивация труда - это внутреннее побуждение экономического субъекта к трудовой деятельности во имя достижения каких-либо целей, наличие интереса к такой деятельности.

Мотивация труда - это стремление работника удовлетворить свои потребности посредством трудовой деятельности. В структуру мотивации труда входят: потребность, которую хочет удовлетворить работник; благо, способное удовлетворить эту потребность; трудовые действия, направленные на получение блага; цена - издержки материального и морального характера, связанные с осуществлением трудового действия. Мотивы труда появляются, когда в распоряжении общества имеется необходимый набор благ, соответствующий социально обусловленным потребностям человека. Для получения этих благ нужны трудовые усилия. Именно трудовая деятельность открывает возможности работнику получить эти блага с меньшими материальными и моральными издержками, чем любые другие виды деятельности.

Большое значение для формирования мотивов труда имеет оценка вероятности достижения целей. Если получение искомого блага не требует особых личных усилий, либо для его достижения требуются сверхусилия, то мотив труда чаще всего не появляется. При частом повторении таких ситуаций, в которых работник остается пассивным, появляется так называемый «феномен выученной беспомощности», исключающий трудовую активность. Мотив труда формируется только тогда, когда трудовая деятельность является основным источником получения блага. Когда критерием в распределительных отношениях выступают статусные различия (должность, квалификационные разряды, степени, звания и т.д.), стаж работы, принадлежность к определенной социальной группе (ветеран, инвалид, мать-одиночка и другие), то формируются мотивы служебного продвижения, получения разряда, степени, звания, закрепления на рабочем месте. Эти мотивы не обязательно предполагают трудовую активность работника, так как могут достигаться при посредстве других видов деятельности.

Любая деятельность сопряжена с определенными издержками и имеет цену. Трудовая деятельность определяется затратами физических и моральных сил. Высокая активность труда может отталкивать работников, если нет условий для восстановления работоспособности. Плохая организация труда, неблагоприятные санитарно-гигиенические условия на производстве, проблемы в социально-бытовой сфере в ряде случаев приводят к ситуации, когда работник предпочитает работать меньше, но и меньше получать, так как «цена» интенсивного труда для него слишком высока.

Возможна и другая ситуация, когда работник готов оплатить здоровьем получение дополнительных благ: надбавок, льгот, повышенной оплаты за сверхурочные работы.

Сознательно оценивая возможные варианты своего поведения, работники стараются выбрать оптимальный путь достижения желаемого результата. Сила мотива определяется степенью актуальности той или иной потребности, и чем она насущнее, чем сильнее стремление получить то или иное благо, тем активнее действует работник.

Характерной чертой мотивов труда является их направленность, связанная с характером товарного производства. Выделяют два вида направленности - «на себя» и «на других». Продукт труда в качестве товара удовлетворяет потребности не самого работника, а других людей, потребности же самого работника товар обеспечивает через свою стоимость. Через механизм конкуренции рыночная экономика гармонизирует направленность мотивов. Плановая экономика в условиях командно-административной системы приводила к рассогласованию мотивов, так как работник отдавал больше, чем получал. Реакция на подобное рассогласование — снижение качества труда, ухудшение потребительских свойств продукции.

Процесс мотивации сложен и неоднозначен. Представления о возможностях мотивации труда работников претерпели большие изменения в науке и практике управления. Долгое время считалось, что единственным и достаточным стимулом для побуждения работника к эффективному труду является материальное вознаграждение. Психологический бум начался после Хоторнского эксперимента (1924), осуществленного Элтоном Мэйо, - серии социально-психологических работ, в результате которых через 2,5 года без дополнительных затрат производительность труда на заводе выросла на 40%, прогулы сократились на 80%, резко упала текучесть. Основным теоретическим результатом эксперимента стало осознание зависимости производительности труда работающего от внимания и заинтересованности в нем менеджера, а также внутри личностной мотивации работника .

Первоначальные теории мотивации складывались, исходя из анализа исторического опыта поведения людей и применения простых стимулов принуждения, материального и морального поощрения. Наиболее известный метод, применяемый до сих пор, - это политика «кнута и пряника». Данная политика подкупает простотой мотивов и стимулов к достижению поставленной цели, поэтому она до сих пор применяется в тех случаях, когда цель чётко обозначена, а также в экстремальных ситуациях.

Изучение мотивации работников началось в эпоху научного менеджмента. Традиционный подход к мотивации представлен в так называемой теории «X», разработанной Ф. Тейлором. Эта теория базируется на уверенности в том, что обычный человек не любит работать, и заставить его трудиться можно только путём принуждения. По мнению Ф. Тейлора, средний человек предпочитает, чтобы им управляли, не любит ответственности. В мотивации человека преобладают биологические потребности, поэтому естественным является применение в качестве главного стимула принуждения, а вспомогательного — материального поощрени. Эта теория мотивации стала родоначальником административного авторитарного стиля управления персоналом. Внимание сторонников этого направления сосредоточено на оплате труда, т.е. работник рассматривается как экономический человек, готовый делать больше за большие деньги. Развитие данного подхода привело к разработке стимулирующих систем оплаты труда, когда уровень заработной платы работника жестко привязан к количеству и качеству произведенной продукции.

Теория «У» была развита Д. МакГрегором как концепция в рамках подхода с позиции человеческих отношений. Теория «У» ориентирована на другую группу людей, в мотивах которых преобладают социальные потребности и желание хорошо работать. Усилия на работе для такого человека естественны, а контроль и угроза наказания не являются главными стимулами побуждения к деятельности. Стимулы к труду располагаются в таком порядке: самоутверждение, моральное и материальное поощрение, принуждение. Наиболее важным вознаграждением является удовлетворение потребностей в самовыражении. Модель по теории «У» отражает передовую, творческую часть трудящихся. Очевидно, что удельный вес работников такого типа невелик (по некоторым данным, 15-20 % от численности коллектива) [18].

В 80-х годах В. Оучи предложил модель поведения и мотивации человека, названную теорией «Z». Согласно этой теории, в мотивах людей сочетаются социальные и биологические потребности. Люди предпочитают работу в группе, групповой метод принятия решения. Ответственность же за результаты труда должна быть индивидуальной. На предприятии должна существовать неформальная система контроля за результатами труда на основе чётких критериев, постоянная забота о работнике со стороны администрации. Таким образом, теория «Z» описывает хорошего работника, предпочитающего групповую деятельность и стабильные цели на длительную перспективу. Стимулы побуждения к труду для работников, описываемых этой теорией, эффективны в такой последовательности: материальное поощрение, самоутверждение, принуждение.

Многогранность и неоднозначность процесса мотивации находит отражение в ряде теорий. В настоящее время популярностью пользуется типология М.Х. Мескона (1992), согласно которой все мотивационные теории делятся на две группы: содержательные, объясняющие поведение человека мотивами, основой которых являются те или иные потребности человека, и процессуальные - устанавливающие тот или иной набор факторов, взаимодействующих между собой в психологическом процессе формирования мотивов поведения [13].

Содержательные теории мотивации труда

В данных теориях в качества источника сил, обусловливающих, направляющих и поддерживающих усилия, которые затрачиваются на конкретные поведенческие акты, идентифицируются индивидуальные характеристики. К содержательным теориям относят работы Абрахама Маслоу, Клейтона Алдерфера, Дэвида Мак-Клеллавда и Фредерика Герцберга.

Наиболее хорошо известна иерархия потребностей по А. Маслоу [6]. Согласно теории А. Маслоу, пять основных типов потребностей физиологические, обеспечение безопасности, социальные, потребности достижения успеха и потребности самовыражения - образуют иерархическую структуру, которая определяет поведение человека. Потребности высших уровней не мотивируют человека, пока не удовлетворены, по крайней мере, частично, потребности нижнего уровня. Материальные потребности индивида отражают два самых нижних слоя иерархии А. Маслоу. Третий, четвёртый и пятый слой - потребности более высокого, морального порядка: потребность в сопричастности к себе подобным; потребность в уважении и самоуважении; потребность в самоактуализации. Развитие высших потребностей в принципе беспредельно. Правда, низшие потребности могут сравнительно долго оставаться на первом плане в силу своей своеобразной инерции под воздействием традиций.

Таблица 1.1.

Соответствие деятельности по управлению персоналом по доминирующим потребностям личности

|

Доминирующая потребность |

Деятельность по управлению персоналом |

|

Самоактуализация |

Работа должна побуждать служащих к максимальной вовлеченности в процесс труда и управления, она должна быть главным средством самовыражения служащих. |

|

Самоуважение |

Работа должна находиться в зоне устремлений работника, обеспечивая его автономию, ответственность, развивая самоидентичность. |

|

Социальные потребности |

Работа должна позволять общаться с коллегами и ощущать нужность людям. |

|

Потребности в безопасности |

Работа должна позволять сотрудникам ощущать свою защищенность, для чего необходимо осуществлять программы пенсионного и социального страхования, поддержки при болезни, гарантии занятости, перспективы карьеры внутри организации, обеспечивать безопасность условий труда. |

|

Физиологические потребности |

Работа должна обеспечивать возможность восстановления затраченной работником энергии -заработной платы и других видов материального вознаграждения должно хватать, по крайней мере, на восстановление работоспособности. |

Теория А. Маслоу дает объяснение того, что лежит в основе стремления людей работать. При этом мотивация работников определяется широким спектром их потребностей. Для того чтобы мотивировать конкретного человека, по А. Маслоу, ему необходимо дать возможность удовлетворить его конкретные потребности. Иллюстрация применения теории А. Маслоу в практике управления персоналом представлена в таблице 1.1.[13]

Д. Мак-Клелланд считал, что модель А. Маслоу не полностью отражает систему потребностей человека и предложил её дополнить потребностями успеха, власти и соучастия. Эти потребности Д. Мак-Клелланд трактует, как приобретённые под воздействием жизненных обстоятельств, опыта и обучения, поэтому его концепция получила название теории приобретенных потребностей.

Потребности достижения, соучастия и власти в концепции Д. Мак-Клелланда не исключают друг друга и не расположены иерархически. Следовательно, при анализе мотивации и выработке методов управления, нужно принимать во внимание всё взаимовлияние потребностей человека.

Следующей попыткой расширить и перегруппировать круг потребностей стала двухфакторная (мотивационно-гигиеническая) модель Ф. Герцберга [6], в которой выделены в отдельные группы факторы здоровья, связанные с условиями, оплатой труда и социальными благами («гигиенические факторы»), и мотивирующие факторы (карьера, успех, творчество, самоутверждение, ответственность) (таблица 1.2.).

Таблица 1.2.

Теория двух факторов Ф. Герцберга

|

Гигиенические факторы |

Мотиваторы |

|

Политика фирмы и администрации |

Успех |

|

Условия работы |

Продвижение по службе |

|

Заработок |

Высокая степень ответственности |

|

Межличностные отношения с руководством, коллегами, подчиненными |

Возхможности творческого и делового роста |

|

Степень непосредственного контроля за работой |

|

Факторы первой группы, по мнению Ф. Герцберга, не являются мотивирующими, а всего лишь позволяют избежать неудовлетворенности работой. Истинными мотиваторами служат только факторы второй группы, связанные с характером и сущностью самой работы, обогащением содержания труда. Исследовав факторы, оказывающие мотивирующее и демотивирующее воздействие на поведение человека, вызывающие его удовлетворенность или неудовлетворенность, Ф. Герцберг установил, что процессы обретения удовлетворенности и нарастания неудовлетворенности являются двумя различными процессами. Устранение факторов, которые вызвали усиление неудовлетворенности, не обязательно приводят к увеличению удовлетворенности и наоборот.

Основным недостатком всех содержательных теорий является то, что, анализируя факторы, лежащие в основе мотивации, их авторы совершенно не уделяют внимания процессу мотивации. Впоследствии исследователям стало понятно, что для того, чтобы объяснить механизм мотивации, необходимо рассмотреть многочисленные поведенческие аспекты и параметры окружающей среды. Реализация этого подхода привела к созданию процессуальных теорий мотивации.

Процессуальные теории мотивации труда

С точки зрения этих теорий мотивация - это сознательный выбор, сделанный на основе сложного процесса принятия решений, в ходе которого сравниваются варианты, взвешиваются затраты и выгоды и оценивается вероятность достижения желаемых результатов. Более современные процессуальные теории мотивации основываются в первую очередь на том, как ведут себя люди с учетом их восприятия и познания. Основные процессуальные теории, которые мы будем рассматривать, - теория ожидания, теория справедливости и модель мотивации Портера-Лоулера.

Процессуальные теории объясняют, как возникает мотивированное поведение, не рассматривая конкретные мотивы и стимулы. Их можно разделить на две подгруппы: 1) «ожидание - валентность»; 2) организационные теории.

Теория ожиданий, часто ассоциирующаяся с работами В. Врума, базируется на положении о том, что наличие активной потребности не является единственным необходимым условием мотивации человека на достижение поставленной цели. Человек должен быть уверен в том, что избранный тип поведения приведет к удовлетворению потребности .

Процесс мотивации в рамках теории ожиданий складывается из трех блоков: усилие, исполнение, результат. Усилие при этом рассматривается как следствие и результат мотивации, исполнение — как итог взаимодействия усилий, личных возможностей и состояния среды, а результат - как функция, зависящая от исполнения и от степени желания добиться конкретных результатов. Соотношение этих факторов можно выразить формулой (рисунок 1.1.).

Рисунок 1. 1.

Формула соотношения факторов в теории ожидания

Применяя теорию ожиданий на практике, руководителям нужно помнить, что люди обладают различными потребностями, а поэтому по-разному будут оценивать вознаграждение. Для позитивного мотивирования необходимо знать структуру, валентность и величину ожидания результатов и учитывать их индивидуальность. Руководство организации должно сопоставить предлагаемое вознаграждение с потребностями сотрудников и привести их в соответствие.

Ко второй подгруппе процессуальных теорий мотивации относится, прежде всего, теория справедливости, основные положения которой сформулировал С. Адамс. Согласно теории справедливости, люди субъективно определяют отношение полученного вознаграждения к затраченным усилиям, а затем соотносят его с вознаграждением других людей, выполняющих аналогичную работу. Если сравнение показывает, что коллеги получили за такую же работу большее вознаграждение, то у работника возникает психическое напряжение. Для восстановления справедливости необходимо либо изменить уровень затрачиваемых усилий, либо изменить вознаграждение.

Таким образом, теория справедливости ведет к важным выводам для конкретной практики управления людьми в организации. Поскольку восприятие носит субъективный характер, необходимо, чтобы была обеспечена доступность информации о том, кто, как, за что и сколько получает вознаграждений. Нужна четкая система оплаты труда, фиксация факторов, определяющих ее величину [16].

К процессуальным теориям мотивации относится также концепция партисипативного управления [13]. В этой концепции предполагается, что, если работник заинтересованно участвует в деятельности организации, получает удовлетворение от результатов своего труда, то производительность и качество его труда повышаются. Партисипативное управление не только способствует тому, что работник эффективнее работает, но и обеспечивает увеличение вклада работника в жизнь организации.

Идеи партисипативного управления созвучны идеям теорий мотивации, опирающихся на анализ потребностей человека, так как способствуют удовлетворению потребностей достижения. Более широкое участие в решении вопросов жизни организации помогает удовлетворению потребностей в самореализации и самоутверждении. Теория партисипативного управления связана также с теорией ожидания, поскольку участие в принятии решений делает более отчетливым для работника потенциальный результат его деятельности и вознаграждение за него.

По мнению некоторых, авторов , партисипативное управление с ростом общей культуры трудящихся, с исчерпанием резервов авторитарного стиля управления, получит в будущем распространение в России.

Теория трудовой мотивации Д. Аткинсона основана на положении о том, что поведение работников является результатом взаимодействия индивидуальных качеств личности и ситуации. Каждый человек имеет два мотива - мотив успеха и мотив, побуждающий избегать неудач. Эти мотивы достаточно стабильны и формируются в процессе обучения и работы, в них проявляется стремление человека к определенному уровню удовлетворения потребностей.

Согласно теории Д. Аткинсона, лица, в большей степени ориентированные на успех, предпочитают задания средней сложности, так как в этом случае ниже степень риска, хотя и меньше привлекательность успеха. В то же время работники, которые приемлют неудачу ради высокой привлекательности возможного достижения цели, предпочитают экстремальные задачи по принципу «пан или пропал».

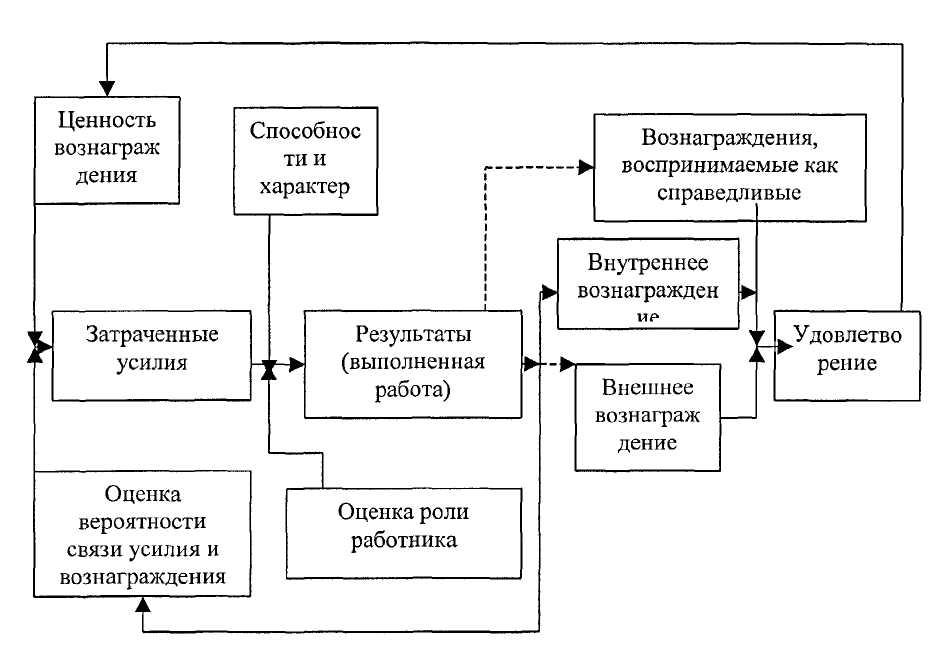

По мнению многих авторов , одной из лучших процессуальных теорий признана комплексная модель Портера-Лоулера, увязывающая затраченные усилия (через способности, характер, осознание своей роли) с результатами работы путем внутреннего и внешнего вознаграждения (рисунок 1.2.). Вознаграждение при этом изучается с двух позиций: его ценности для данного работника и вероятности его прямой связи с усилиями. Ощущение справедливости вознаграждения сказывается на степени удовлетворения от него и оценке его ценности.

Рисунок 1.2.

Модель Портера-Лоулера

Таким образом, теория Портера-Лоулера объединяет элементы теории ожидания и теории справедливости. Опытные данные подтверждают точку зрения о том, что высокая результативность служит причиной полного удовлетворения, а не следствием его. Поэтому модель Портера-Лоулера внесла огромный вклад в понимание трудовой мотивации. Она показала, что мотивация не является простым элементом в цепи причинно-следственных связей, а также важность объединения таких понятий, как усилия, способности, результаты, вознаграждения, удовлетворение и восприятие в рамках единой системы .

Процессуальные теории мотивации направлены на формирование такого трудового поведения сотрудников, которое обеспечивает эффективность его трудовой деятельности. Эти теории мотивации более универсальны по сравнению с содержательными, но не учитывают весь спектр потребностей человека.