- •К а ф е д р а «Тепловые электрические станции» составление и расчет принципиальной тепловой схемы энергоблока тэс

- •Самара 2005

- •Исходные данные для расчета птс

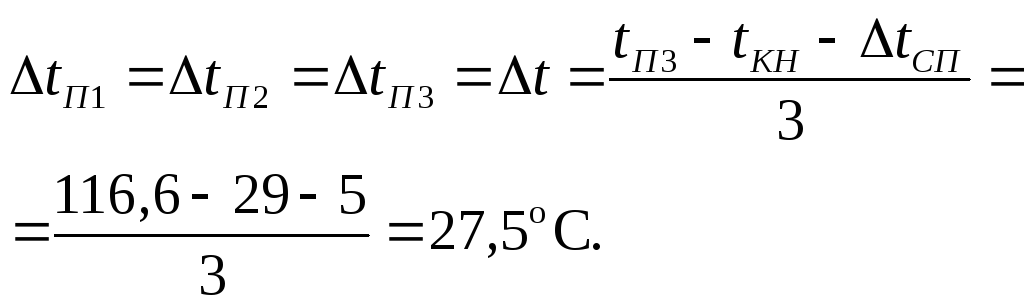

- •Построение процесса расширения пара в турбине в is-диаграмме

- •Составление тепловых балансов подогревателей и определение долей отборов

- •Определение расходов пара, воды и тепла

- •Литература

- •432100. Г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244.

Построение процесса расширения пара в турбине в is-диаграмме

При построении необходимо обратить внимание на размерность параметров в имеющейся is-диаграмме. Предпочтительней использовать следующие размерности: для давления - МПа, для энтальпии - кДж/кг. В случае необходимости перехода от одних размерностей к другим можно воспользоваться известными соотношениями: 1 кг/см2 = 0,0981 МПа, 1 ккал = 4,1868 кДж.

Построение осуществляется следующим образом:

1. По начальным параметрам Ро и tо находим точку О в is-диаграмме (рис. 2) и энтальпию iо в этой точке, iо = 3406 кДж/кг.

2. Определяем

давление перед проточной частью турбины

![]() ,

приняв потери давления в паровпускных

органах Р

= 0,03 Ро

из рекомендуемого диапазона Р

= (0,03…0,05) Ро:

,

приняв потери давления в паровпускных

органах Р

= 0,03 Ро

из рекомендуемого диапазона Р

= (0,03…0,05) Ро:

![]()

![]()

3. Считая процесс

дросселирования в паровпускных органах

- изоэнтальпийным, строим его в is-диатрамме

отрезком горизонтали до пересечения в

точке О' с изобарой Ро

=23,765 МПа. Затем определяем

![]() = 568°С.

= 568°С.

4. Принимаем,

что турбина имеет сопловое распределение,

характерное для современных конденсационных

турбин мощностью ниже 1000 МВт.

4. Принимаем,

что турбина имеет сопловое распределение,

характерное для современных конденсационных

турбин мощностью ниже 1000 МВт.

Регулирующую

ступень выполняем одновенечной:

располагаемый теплоперепад на ней

принимаем равным

![]() = 100 кДж/кг из рекомендуемого для расчета

диапазона

= 100 кДж/кг из рекомендуемого для расчета

диапазона

![]() =80…120

кДж/кг;

=80…120

кДж/кг;

относительный

внутренний КПД ступени принимаем равным

![]() =

0,72 из рекомендуемого диапазона

=

0,72 из рекомендуемого диапазона

![]() =0,68…0,74.

=0,68…0,74.

Действительный теплоперепад, срабатываемый в регулирующей ступени,

![]()

Для построения

процесса расширения пара в регулирующей

ступени из точки 0' is-диаграммы

по вертикали откладываем отрезок, равный

![]() = 100 кДж/кг. Точка вертикали 1ИД, в

которой

= 100 кДж/кг. Точка вертикали 1ИД, в

которой

![]() =3406—100=3306

кДж/кг, определяет изобару давления за

регулирующей ступенью: Pр.с.

= 17,3 МПа.

=3406—100=3306

кДж/кг, определяет изобару давления за

регулирующей ступенью: Pр.с.

= 17,3 МПа.

Откладывая из

точки О' на этой же вертикали отрезок,

равный

![]() = 72 кДж/кг и проводя через конец его

изрэнтальпу i1=

=

= 72 кДж/кг и проводя через конец его

изрэнтальпу i1=

=![]() =3406—72=3334

кДж/кг до пересечения с изобарой Pр.с

= 17,3 МПа, получаем точку 1, соответствующую

окончанию действительного (с учетом

потерь) процесса расширения пара в

регулирующей ступени. В точке 1

=3406—72=3334

кДж/кг до пересечения с изобарой Pр.с

= 17,3 МПа, получаем точку 1, соответствующую

окончанию действительного (с учетом

потерь) процесса расширения пара в

регулирующей ступени. В точке 1

Р1= Pр.с = 17,3 МПа, i1 =3334 кДж/кг, t1 = 515°С.

Действительный процесс расширения пара в регулирующей ступени изображается отрезком прямой, соединяющей точки О΄ и 1.

5. Давление за ЦВД определяется в результате решения вариационной технико-экономической задачи. В расчете принимаем

![]() 4,08МПа.

4,08МПа.

или по прототипу

6. Строим изоэнтропный

процесс расширения пара в ЦВД. Опуская

вертикаль из точки 1 до пересечения с

изобарой

![]() =

4,08 МПа в точке 2ид, находим i2ИД

= 2942 кДж/кг и располагаемый теплоперепад

в ЦВД:

=

4,08 МПа в точке 2ид, находим i2ИД

= 2942 кДж/кг и располагаемый теплоперепад

в ЦВД:

![]() 3334—2942 =392 кДж/кг.

3334—2942 =392 кДж/кг.

7. Задаемся величиной

относительного внутреннего КПД ЦВД

![]() =0,81

из рекомендуемого диапазона

=0,81

из рекомендуемого диапазона

![]() =

0,80…0,83 и определяем действительный

теплоперепад, срабатываемый в ЦВД:

=

0,80…0,83 и определяем действительный

теплоперепад, срабатываемый в ЦВД:

![]() =

317,5 кДж/кг.

=

317,5 кДж/кг.

8. В is-диаграмме

находим точку 2, соответствующую окончанию

действительного процесса расширения

в ЦВД, как точку пересечения изоэнтальпы

![]() =3334—

317,5=3016,5 КДж/кг с изобарой давления за

ЦВД

=3334—

317,5=3016,5 КДж/кг с изобарой давления за

ЦВД

![]() =

4,08 МПа.

=

4,08 МПа.

Действительный процесс расширения пара в ЦВД изобразится отрезком прямой, соединяющей точки 1 и 2.

9. Определяем

давление

![]() на входе в ЦСД, приняв потери давления

в системе промежуточного перегрева

равными 10%:

на входе в ЦСД, приняв потери давления

в системе промежуточного перегрева

равными 10%:

![]() =

3,67 МПа.

=

3,67 МПа.

10. По давлению

![]() =

3,67 МПа и заданной температуре промперегрева

tпп=570°С

определяем на is-диаграмме точку 3,

соответствующую состоянию пара перед

ЦСД. В точке 3, i3

= 3608 кДж/кг.

=

3,67 МПа и заданной температуре промперегрева

tпп=570°С

определяем на is-диаграмме точку 3,

соответствующую состоянию пара перед

ЦСД. В точке 3, i3

= 3608 кДж/кг.

11. Давление на

входе в проточную часть ЦСД

![]() определяется как разность давления

определяется как разность давления

![]() на входе в ЦСД и потерь давления

на входе в ЦСД и потерь давления

![]() в

дроссельно-отсечных клапанах перед

ЦСД, которые принимаются равными

в

дроссельно-отсечных клапанах перед

ЦСД, которые принимаются равными

![]() =

0,025

=

0,025![]() из рекомендуемого диапазона

из рекомендуемого диапазона

![]() =(0,02…0,03)

=(0,02…0,03)![]() .

.

12. Точка 3',

соответствующая состоянию пара на входе

в проточную часть ЦСД, определяется

пересечением изоэнтальпы i3

= 3608 кДж/кг с изобарой

![]() = 3,58 МПа, t3

= 569°С.

= 3,58 МПа, t3

= 569°С.

13. Выбираем давление на выходе из ЦСД P4 равное давлению Рпер.тр на входе в перепускные трубы из ЦСД в ЦНД: P4 = Рпер тр = 0,23 МПа из рекомендуемого диапазона Рпер тр = 0,20…0,25 МПа.

14. Строим из точки 3 изоэнтропный процесс расширения пара в ЦСД и находим конечную точку 4ид этого процесса как точку пересечения вертикали из точки 3 с изобарой Р4 == 0,23 МПа. В точке 4ид i4ИД=2824 кДж/кг.

15. Определяем располагаемый теплоперепад в ЦСД

![]() 3608—2824

= 784 кДж/кг.

3608—2824

= 784 кДж/кг.

16. Задавшись

относительным внутренним КПД ЦСД

![]() =0,91

из рекомендованного диапазона

=0,91

из рекомендованного диапазона

![]() =

0,9…0,92, определяем действительный

теплоперепад, срабатываемый в ЦСД:

=

0,9…0,92, определяем действительный

теплоперепад, срабатываемый в ЦСД:

![]() =713

кДж/кг.

=713

кДж/кг.

17. Находим в

is-диаграмме точку 4, соответствующую

окончанию действительного процесса

расширения в ЦСД, как точку пересечения

изоэнтальпы

![]() =3608—713=2895

кДж/кг с изобарой Р4 = 0,23

МПа.

=3608—713=2895

кДж/кг с изобарой Р4 = 0,23

МПа.

18. Строим действительный процесс расширения пара в ЦСД, соединяя отрезком прямой линии точки 3' и 4.

19. Процесс расширения пара в ЦНД определяем исходя из того, что давление на входе в ЦНД равно давлению на выходе из ЦСД: P4 = 0,23 МПа, а- давление на выходе из ЦНД равно давлению в конденсаторе Рк = 0,004 МПа.

Определяем в

is-диаграмме точку 5ИД, соответствующую

окончанию идеального процесса расширения

пара в ЦНД, как точку пересечения

изоэнтропы, проходящей через точку 4, с

изобарой Рк=0,004

МПа. В этой точке

![]() =2260

кДж/кг.

=2260

кДж/кг.

20. Располагаемый теплоперепад в ЦНД:

![]() =635

кДж/кг.

=635

кДж/кг.

21. Задаемся

относительным внутренним КПД ЦНД

![]() =

0,78 из рекомендуемого диапазона

=

0,78 из рекомендуемого диапазона

![]() =

0,75…0,80 и определяем действительный

теплоперепад, срабатываемый в ЦНД;

=

0,75…0,80 и определяем действительный

теплоперепад, срабатываемый в ЦНД;

![]() =

495 кДж/кг.

=

495 кДж/кг.

22. Находим в

is-диаграмме точку

5, соответствующую окончанию действительного

процесса расширения в ЦНД, как точку

пересечения изоэнтальпы

![]() =2895—495=

2400 кДж/кг с изобарой Рк=

0,004 МПа. Степень сухости в этой точке

х5=0,936.

=2895—495=

2400 кДж/кг с изобарой Рк=

0,004 МПа. Степень сухости в этой точке

х5=0,936.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ В РЕГЕНЕРАТИВНЫХ ОТБОРАХ, ПОДОГРЕВАТЕЛЕ И ТУРБОПРИВОДЕ

23. Определяем давление в первом отборе ЦВД на подогреватель П8.

Температура за

ПВД П8 (tП8)

равна заданной конечной температуре

питательной воды

![]() =275

°С. Недогрев до температуры насыщения

в подогревателе П8, имеющем пароохладитель,

принимается равным

=275

°С. Недогрев до температуры насыщения

в подогревателе П8, имеющем пароохладитель,

принимается равным

![]() =2

°С из рекомендуемого диапазона

=2

°С из рекомендуемого диапазона

![]() =1…3

°С.

=1…3

°С.

Температура насыщения отборного пара в П8 равна

![]()

Из таблиц

теплофизических свойств воды и водяного

пара по температуре насыщения

![]() =277

°C находим давление пара

в подогревателе

=277

°C находим давление пара

в подогревателе

![]() МПа. Потерю давления в паропроводе

отбора здесь и в дальнейшем принимаем

равной 9% давления в подогревателе (из

рекомендуемого для расчета диапазона

8…10%).

МПа. Потерю давления в паропроводе

отбора здесь и в дальнейшем принимаем

равной 9% давления в подогревателе (из

рекомендуемого для расчета диапазона

8…10%).

Тогда давление пара в отборе на П8 равно

![]()

24. Давление отбора

на ПВД П7 равно давлению за ЦВД, перед

промперегревом:

![]() =4,08

МПа,

=4,08

МПа,

Давление в подогревателе П7 с учетом потерь в паропроводе отбора равно

![]() =

0,91•РП7

= 0,91•4,08

= 3,71 МПа.

=

0,91•РП7

= 0,91•4,08

= 3,71 МПа.

Температура

насыщения в П7 определяется из таблиц

по давлению

![]() =

3,71 МПа и равна tП7

Н = 246°С. Температура питательной

воды на выходе из П7 с учетом недогрева

tП7

= 2 °С:

=

3,71 МПа и равна tП7

Н = 246°С. Температура питательной

воды на выходе из П7 с учетом недогрева

tП7

= 2 °С:

![]() =244

°С.

=244

°С.

25. Подогрев питательной воды в П8:

![]() °С.

°С.

26. Температура

насыщения в деаэраторе tД.Н

определяется из таблиц по заданному

давлению в деаэраторе

![]() =

0,685 МПа: tД.Н=

164,2 °С.

=

0,685 МПа: tД.Н=

164,2 °С.

Принимаем падение давления в паропроводе отбора на деаэратор равным 0,2 МПа. С учетом того, что давление в деаэраторе поддерживается постоянным независимо от нагрузки турбины, а давление в отборах изменяется пропорционально расходу пара через турбину, принимаем запас по давлению в отборе на деаэратор равным 20%, поэтому давление в отборе на деаэратор равно

![]()

27. Определяем повышение энтальпии воды в питательном насосе

![]() ,

,

Здесь V — удельный объем воды при температуре tД.Н — определяется из таблиц по tД.Н = 164,2 °С, V =0,0011 м3/кг; Рп.н — повышение давления в питательном насосе, Н/м2 (Па), равное разности давления за насосом –Рза н и давления перед насосом Pперед н.

Давление за насосом должно быть на 25…30% выше давления перед турбиной, чтобы можно было преодолеть сопротивление ПВД и парогенератора. Принимаем

Рза н

=![]() =

30,6 МПа.

=

30,6 МПа.

Давление перед насосом принимаем равным давлению в деаэраторе

![]() =

0,685 МПа,

=

0,685 МПа,

так что

![]() =29,915

МПа =29,915•

=29,915

МПа =29,915•![]() Па.

Па.

Внутренний КПД

насоса![]() в принимаем равным

в принимаем равным

![]() =0,8

из рекомендуемого диапазона

=0,8

из рекомендуемого диапазона

![]() =

0,75…0,82, тогда

=

0,75…0,82, тогда

![]()

28. Определяем нагрев воды в насосе:

![]()

Здесь впереди —

температура воды перед насосом,

принимается равной температуре насыщения

в деаэраторе,

![]() 164,2

°С. Этой температуре соответствует

энтальпия, определенная из таблиц [17] и

[21],

164,2

°С. Этой температуре соответствует

энтальпия, определенная из таблиц [17] и

[21],

![]() =

692,9 кДж/кг. Энтальпии за насосом,

вычисляемой по формуле

=

692,9 кДж/кг. Энтальпии за насосом,

вычисляемой по формуле

![]()

по таблицам [17] и [21] соответствует tЗА Н =173,5°С, так что подогрев воды в насосе равен

![]() С,

С,

29. Суммарный нагрев в П7 и П6:

![]() С.

С.

30. Приняв из условия

повышения экономичности, что подогрев

в П7, питающейся от холодной нитки

промперегрева, в 1,5 раза больше (из

рекомендованного диапазона 1,5…1,8), чем

подогрев в П6, т. е.

![]() ,

из предыдущего уравнения получаем

,

из предыдущего уравнения получаем

![]() °С;

°С;

![]() =42,3°С.

=42,3°С.

31. Температура за П6

![]() =173,5+28,2=

201,7°С.

=173,5+28,2=

201,7°С.

32. Приняв подогрев в П6 tП6 =2,3°С, определяем температуру насыщения в П6:

![]() =201,7+2,3=204°С.

=201,7+2,3=204°С.

По этой температуре из таблице [17] и [21] найдем давление в П6:

![]() = 1,69 МПа

= 1,69 МПа

и давление в отборе на П6:

![]() =

1,84 МПа.

=

1,84 МПа.

33. Давление за ЦСД принято ранее (п. 13) равным 0,23 МПа, поэтому давление в отборе на ПЗ будет равно

РП3 = 0,23 МПа,

давление в подогревателе ПЗ

![]() = 0,209 МПа,

= 0,209 МПа,

34. Температура

насыщения в ПЗ определяется из таблиц

[17] и [21] по

![]() =

0,209 МПа и равна tП3

Н = 121,6°С.

=

0,209 МПа и равна tП3

Н = 121,6°С.

Принимая недогрев

в ПЗ, не имеющем охладителя пара, равным

![]() ,

определяем температуру на выходе из

ПНД ПЗ:

,

определяем температуру на выходе из

ПНД ПЗ:

![]() =

121,6 - 5 =116,6°С.

=

121,6 - 5 =116,6°С.

35. Из условия

обеспечения надежной работы деаэратора

и его регулятора давления принимаем

подогрев основного конденсата в

деаэраторе равным

![]() =

20,2°С из рекомендуемого диапазона

=

20,2°С из рекомендуемого диапазона

![]() =

19…21°С.

=

19…21°С.

Тогда температура за подогревателем П4:

![]()

36. Температура насыщения в П4, имеющем охладитель пара, равна

![]() =144+2=

146°С.

=144+2=

146°С.

Из таблиц [17] и [21]

по

![]() =

146°С находим

=

146°С находим

![]() = 0,427 МПа. Давление в отборе на П4:

= 0,427 МПа. Давление в отборе на П4:

![]() =0,466

МПа.

=0,466

МПа.

37. Заданному давлению в конденсаторе Рк = 0,004 МПа соответствует температура насыщения tКН= 29°С.

Принимаем равномерное распределение подогрева между подогревателями ПЗ, П2 и П1, т. е.

![]() ,

,

а нагрев конденсата

в сальниковом подогревателе равным

![]() =

5°С.

=

5°С.

38. Температура конденсата на выходе из подогревателя ПЗ:

![]() .

.

Отсюда подогрев в каждом из подогревателей равен

39. Температура основного конденсата за подогревателем П2:

![]()

Подогреватели П2 и П1, так же, как и ПЗ, не имеют охладителей пара, для них принимаем недогрев

![]() .

.

Температура насыщения в П2:

![]() .

.

Давление в П2

определим из таблиц [17] и [21] по

![]() = 94,1°С:

= 94,1°С:

![]()

Давление в отборе на П2:

![]() =

0,0894 МПа.

=

0,0894 МПа.

40. Температура основного конденсата за подогревателем П1:

![]() =61,6°С.

=61,6°С.

Температура насыщения П1:

![]() =66,6°С.

=66,6°С.

Из таблиц [17] и [21]

по

![]() находим:

находим:

![]() =0,0268

МПа.

=0,0268

МПа.

Давление в отборе на П1:

![]()

41. Строим точки отборов на is-диаграмме (рис. 2) как точки пересечения действительных процессов расширения с соответствующими изобарами и определяем температуры и энтальпии в этих точках:

точка П8, как точка

пересечения процесса 1—2 с изобарой

![]() =6,68

МПа; в этой точке

=6,68

МПа; в этой точке

![]() ;

;

точка П7, совпадает

с точкой 2 и лежит на изобаре

![]() =

4,08 МПа; в этой точке

=

4,08 МПа; в этой точке

![]() ;

;

точка П6, как точка пересечения процесса 3'—4 с изобарой РП6 = 1,84 МПа; в этой точке

![]() ;

;

точка д, соответствующая

отбору на деаэратор и лежащая на

пересечении процесса 3'—4 с изобарой

![]() = 1,06 МПа; в этой точке

= 1,06 МПа; в этой точке

![]() ,

,

и так далее по рис. 2 (точка ПЗ совпадает с точкой 4, а точка К, с точкой 5).

42. Параметры, полученные в результате расчетов, для удобства последующего использования сводим в табл. 2. Указанные в табл. 2 температуры дренажа за подогревателями определяются из следующих предположении. Для подогревателей, имеющих охладители дренажа (в рассматриваемой схеме П8, П6 и П4), температура дренажа на выходе из подогревателя на 14°С меньше температуры насыщения в данном подогревателе (из рекомендуемого для расчёта диапазона 13…15°С). Для подогревателя П7, также имеющего охладитель дренажа, но питаемого паром из холодной нитки промежуточного перегрева, с целью меньшего вытеснения отбора на П6, питаемый паром высокой температуры после промперегрева, снижение температуры в охладителе дренажа П7 принимаем равным 40° (из рекомендованного диапазона 35…40°С), т; е.

![]() =

206°С.

=

206°С.

Температура дренажа на выходе из подогревателя, не имеющего охладителя дренажа (ПЗ, П2 и П1), равна температуре насыщения в данном подогревателе, т. е.

![]() .

.

Энтальпия конденсата и дренажа определяется с помощью таблиц для воды и пара [17] и [21] по температурам.

Таблица 1

|

Точка процесса |

В отборе |

В подогревателе |

Питательная вода и осн. конденсат |

Дренаж |

||||||

|

Р |

t |

i |

P´ |

|

|

tп |

iп |

tдр |

iдр |

|

|

МПа |

оС |

кДж/кг |

МПа |

оС |

кДж/кг |

оС |

кДж/кг |

оС |

кДж/кг |

|

|

О |

24,5 |

570 |

3406 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

О´ |

23,765 |

568 |

3406 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

РС |

16,3 |

515 |

3334 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

П8 |

6,68 |

380 |

3114 |

6,134 |

277 |

1221,4 |

275 |

1211 |

263 |

1150 |

|

П7 |

4,08 |

321 |

3016,5 |

3,71 |

246 |

1066,5 |

244 |

1056,8 |

206 |

879,5 |

|

3´ |

3,67 |

570 |

3608 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

3 |

3,58 |

569 |

3608 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

П6 |

1,84 |

471 |

3408 |

1,69 |

204 |

870,5 |

201,7 |

859 |

190 |

807,5 |

|

Д |

1,06 |

391 |

3246 |

0,685 |

164,2 |

694 |

164,2 |

694 |

- |

- |

|

П4 |

0,466 |

290 |

3048 |

0,427 |

146 |

614,9 |

144 |

606,3 |

132 |

554,8 |

|

П3 |

0,23 |

213 |

2895 |

0,209 |

121,6 |

510 |

116,6 |

488 |

121,6 |

510 |

|

П2 |

0,0894 |

140 |

2760 |

0,082 |

94,1 |

394 |

89,1 |

373 |

94,1 |

394 |

|

П1 |

0,0292 |

68 |

2618 |

0,0268 |

66,6 |

278 |

61,6 |

257,5 |

66,6 |

278,4 |

|

К |

0,004 |

29 |

2400 |

- |

- |

121,4 |

29 |

- |

- |

- |

|

|

|

|

Х=0,936 |

|

|

|

|

|

|

|

43. Для построения процесса расширения пара в приводной турбине питательного насоса в is-диаграмме определяем давление на входе в эту турбину (см. схему на рис. 1):

![]() =

1,655 МПа,

=

1,655 МПа,

и противодавление на выходе

![]()

В is-диаграмме

точка на входе в турбину определяется

пересечением изотермы

![]() =

471°С с изобарой РТПО

= 1,655 МПа; в этой точке (ТПО) iтпо

= 3410 кДж/кг. Из этой точки проводим

изоэнтропный процесс до .пересечения

с изобарой РТП2

= 0,23 МПа и находим в точке ТП2 ИД величину

энтальпии

=

471°С с изобарой РТПО

= 1,655 МПа; в этой точке (ТПО) iтпо

= 3410 кДж/кг. Из этой точки проводим

изоэнтропный процесс до .пересечения

с изобарой РТП2

= 0,23 МПа и находим в точке ТП2 ИД величину

энтальпии

![]() =2870

кДж/кг. Располагаемый теплоперепад в

турбоприводе

=2870

кДж/кг. Располагаемый теплоперепад в

турбоприводе

![]() =540

кДж/кг. Принимаем относительный внутренний

КПД турбопривода

=540

кДж/кг. Принимаем относительный внутренний

КПД турбопривода

![]() =0,8

из рекомендуемого для расчета диапазона

=0,8

из рекомендуемого для расчета диапазона

![]() =

0,78…0,83. (При конденсационном турбоприводе

=

0,78…0,83. (При конденсационном турбоприводе

![]() =0,80…0,85).

Действительный теплоперепад, срабатываемый

в турбоприводе:

=0,80…0,85).

Действительный теплоперепад, срабатываемый

в турбоприводе:

![]() =

432 кДж/кг.

=

432 кДж/кг.

Энтальпия пара за трубоприводом

![]() =

2978 кДж/кг.

=

2978 кДж/кг.

Точка ТП2 окончания

действительного процесса расширения

в турбоприводе определится пересечением

изоэнтальпы

![]() =

2978 кДж/кг с изобарой РТП2

= 0,23 МПа. Действительный процесс

расширения изобразится отрезком прямой,

соединяющей точки ТПО и ТП2.

=

2978 кДж/кг с изобарой РТП2

= 0,23 МПа. Действительный процесс

расширения изобразится отрезком прямой,

соединяющей точки ТПО и ТП2.