- •Курс лекций по биохимии

- •Список сокращений

- •Глава 1 введение в биохимию

- •История развития биохимии

- •Развитие медицинской биохимии в Беларуси

- •Содержание предмета биохимии

- •Разделы и направления биохимии

- •Объекты биохимических исследований

- •Методы биохимии

- •Глава 2 строение и функции белков

- •История изучения белков

- •Аминокислоты и их роль в организме

- •Модифицированные аминокислоты, присутствующие в белках

- •В молекуле коллагена присутствуют:

- •Аминокислоты как лекарственные препараты

- •Пептиды

- •Методы разделения пептидов

- •Автоматический синтез пептидов

- •Биологические функции белков

- •Физико-химические свойства белков

- •Уровни структурной организации белков

- •Предварительные исследования перед определением первичной структуры белка

- •Стадии определения первичной структуры белков и полипептидов

- •Методы определения n-концевых аминокислот

- •Методы определения с-концевых аминокислот

- •Общие закономерности, касающиеся аминокислотной последовательности белков

- •Классификация шаперонов (ш)

- •Роль шаперонов в фолдинге белков

- •Роль шаперонов в защите белков клеток от денатурирующих стрессовых воздействий

- •Болезни, связанные с нарушением фолдинга белков

- •Функционирование белков

- •Активный центр белков и избирательность связывания его с лигандом

- •Характеристика активного центра

- •Глава 3 фермЕнТы. Механизм действия ферментов

- •Отличия ферментов от неорганических катализаторов.

- •Структура молекулы ферментов

- •Кофакторы – ионы металлов

- •Роль металлов в ферментативном катализе

- •Активный центр фермента

- •Механизм действия ферментов

- •Энергетические изменения при химических реакциях

- •Роль активного центра в ферментативном катализе

- •Молекулярные механизмы ферментативного катализа

- •Кислотно-основной катализ

- •Ковалентный катализ

- •Специфичность действия ферментов

- •Специфичность по отношению к реакции

- •Глава 4 регуляция активности ферментов. Медицинская энзимология Способы регуляции активности ферментов:

- •Регуляция количества ферментов

- •Влияние активаторов и ингибиторов на активность ферментов

- •Необратимое ингибирование

- •Обратимое ингибирование

- •Конкурентное ингибирование

- •Лекарственные препараты как конкурентные ингибиторы

- •Антиметаболиты как лекарственные препараты

- •Неконкурентное ингибирование

- •Аллостерическая регуляция

- •Ферменты плазмы крови

- •Энзимопатии

- •Применение ферментов в медицине

- •Энзимодиагностика

- •Применение ферментов в качестве лекарственных средств

- •Глава 5 структура и функции нуклеиновых кислот

- •Структура и функции днк

- •Организация генома человека

- •Виды и особенности структурной организации рнк

- •Гибридизация нуклеиновых кислот

- •Методы изучения структуры нуклеиновых кислот

- •Глава 6 биосинтез нуклеиновых кислот

- •Биосинтез днк

- •Репарация днк

- •Биосинтез рнк

- •Регуляция транскрипции

- •Процессинг рнк

- •Обратная транскрипция

- •Глава 7 биосинтез белка

- •Активация аминокислот

- •Синтез белка у эукариот

- •Посттрансляционные изменения белков

- •Регуляция синтеза белка

- •Ингибиторы матричных биосинтезов

- •Использование днк-технологий в медицине

- •Глава 8 введение в метаболизм

- •Специфические и общие пути катаболизма

- •Метаболиты в норме и при патологии

- •Уровни изучения обмена веществ

- •Глава 9 биологические мембраны

- •Механизмы мембранного транспорта веществ

- •Глава 10 энергетический обмен. Биологическое окисление

- •Структурная организация цепи тканевого дыхания

- •Окислительное фосфорилирование атф

- •Хемиоосмотическая гипотеза Питера Митчелла (1961г.)

- •Строение атф-синтазы

- •Нарушения энергетического обмена

- •Глава 11 типы окисления. Антиоксидантные системы

- •Оксидазный тип окисления

- •Пероксидазный тип окисления

- •Диоксигеназный тип окисления

- •Монооксигеназный тип окисления

- •Активные формы кислорода (свободные радикалы)

- •Перекисное окисление липидов (пол)

- •Антиоксидантные системы организма

- •Глава 12 гормоны – общая характеристика и механизмы действия

- •Классификация гормонов

- •Классификация по месту образования

- •Классификация по механизму действия

- •Основные свойства и особенности действия гормонов

- •Рецепторы гормонов

- •Механизм передачи гормональных сигналов через мембранные рецепторы

- •Аденилатциклазная система.

- •Гуанилатциклазная система.

- •3. Оксид азота.

- •Инозитолтрифосфатная система.

- •Механизм передачи гормонального сигнала через внутриклеточные рецепторы

- •Передача сигналов через рецепторы, сопряженные с ионными каналами

- •Глава 13 особенности действия гормонов Гормоны гипоталамуса и гипофиза

- •Гормоны гипоталамуса и гипофиза

- •Гормоны гипофиза

- •Гормоны щитовидной железы

- •Гиперфункция щитовидной железы

- •Гипофункция щитовидной железы

- •Гормоны поджелудочной железы

- •Биологическое действие

- •Гипофункция поджелудочной железы

- •Гиперфункция поджелудочной железы

- •Глюкагон

- •Регуляция обмена ионов кальция и фосфатов

- •Гиперфункция паращитовидной железы (гиперпаратиреоз)

- •Гипофункция паращитовидных желез (гипопаратиреоз)

- •Гормоны надпочечников Гормоны мозгового вещества надпочечников

- •Биологическое действие

- •Гиперфункция мозгового вещества надпочечников

- •Гормоны коры надпочечников (кортикостероиды)

- •Глюкокортикоиды

- •Биологическое действие

- •Минералокортикоиды

- •Биологическое действие

- •Гиперфункция коры надпочечников

- •Гипофункция коры надпочечников

- •Гормоны половых желёз Мужские половые гормоны

- •Биологическое действие

- •Анаболические стероиды

- •Нарушение андрогенной функции

- •Женские половые гомоны

- •Биологическое действие на половые органы

- •Действие на неполовые органы

- •Нарушения гормональных функций яичников

- •Эйкозаноиды

- •Синтез эйкозаноидов

- •Номенклатура эйкозаноидов

- •Применение гормонов в медицине

- •Глава 14 биохимия питания

- •Углеводы

- •Глава 15 Основы витаминологии

- •Биологические функции витаминов

- •Классификация витаминов

- •Основные характеристики водорастворимых витаминов

- •Основные характеристики жирорастворимых витаминов

- •Обмен витаминов

- •Обеспеченность организма витаминами

- •Гиповитаминозы

- •Гипервитаминозы

- •Методы оценки обеспеченности организма человека витаминами

- •Применение витаминов в клинической практике

- •Поливитаминные препараты

- •Антивитамины

- •Антивитамины

- •Глава 16 углеводы тканей и пищи – обмен и функции

- •Всасывание моносахаридов в кишечнике

- •Транспорт глюкозы из крови в клетки

- •Нарушения переваривания и всасывания углеводов

- •Метаболизм фруктозы

- •Метаболизм галактозы

- •Метаболизм лактозы

- •Глава 17 пути метаболизма глюкозы

- •Гликолиз

- •Гликоген

- •Пентозофосфатный путь (пфп)

- •Глюконеогенез (гнг)

- •Аланин Аланин Аланин

- •Путь глюкуроновой кислоты

- •Глава18 обмен гликогена

- •Синтез гликогена (гликогеногенез)

- •Глюкагон Адреналин

- •Аденилатциклаза Аденилатциклаза

- •Протеинкиназа Протеинкиназа

- •Нарушения обмена гликогена

- •Глава 19 липиды тканей, переваривание и транспорт липидов

- •Глава 20 обмен триацилглицеролов и жирных кислот

- •Регуляция синтеза триацилглицеролов

- •Регуляция мобилизации триацилглицеролов

- •Ожирение

- •Обмен жирных кислот

- •Обмен кетоновых тел

- •Синтез жирных кислот

- •Глава 21 обмен сложных липидов

- •Глава 22 метаболизм холестерола. Биохимия атеросклероза

- •Биохимия атеросклероза

- •Глава 23. Обмен аминокислот. Динамическое состояние белков организма

- •Переваривание белков в желудочно-кишечном тракте

- •Наследственные нарушения транспорта аминокислот

- •Расщепление белков в тканях

- •Превращение аминокислот микрофлорой кишечника

- •Пути обмена аминокислот в тканях

- •Трансаминирование аминокислот

- •Биологическое значение трансаминирования

- •Дезаминирование аминокислот

- •Окислительное дезаминирование глутамата

- •Непрямое дезаминирование аминокислот

- •Декарбоксилирование аминокислот

- •Биогенные амины

- •Пути катаболизма углеродного скелета аминокислот

- •Глава 24 Образование и обезвреживание nh3 в организме

- •Тканевое обезвреживание аммиака

- •Общее (конечное) обезвреживание аммиака

- •Регуляция синтеза мочевины

- •Нарушения синтеза и выведения мочевины

- •Глава 25 Метаболизм отдельных аминокислот Метаболизм метионина

- •Реакция активации метионина

- •Синтез креатина

- •Метаболизм фенилаланина и тирозина

- •Нарушение обмена фенилаланина и тирозина

- •Глава 26 обмЕн нуклеотидов

- •Биосинтез пуриновых нуклеотидов

- •Биосинтез пиримидиновых нуклеотидов

- •Распад нуклеиновых кислот в желудочно-кишечном тракте и тканях

- •Нуклеопротеины

- •Нарушения обмена нуклеотидов Ксантинурия

- •Глава 27 регуляция и взаимосвязь метаболизма

- •Аллостерическая регуляция метаболических путей

- •Взаимосвязь метаболизма

- •Глава 28 биохимия печени

- •Роль печени в углеводном обмене

- •5. В печени происходит синтез глюкуроновой кислоты. Роль печени в липидном обмене

- •Роль печени в обмене аминокислот и белков

- •Обезвреживающая функция печени

- •Обезвреживание нормальных метаболитов

- •Обезвреживание ксенобиотиков

- •Катаболизм гемоглобина

- •Катаболизм гема.

- •Желтухи. Дифференциальная диагностика

- •Желтуха новорожденных

- •Биохимические механизмы развития печеночной недостаточности

- •Биохимические методы диагностики поражений печени

- •Глава 29 Водно-электролитный обмен Распределение жидкости в организме

- •Состав жидкостей

- •Растворенные вещества

- •Характеристики жидкостей

- •Вода, биологическая роль, обмен воды

- •Обмен воды

- •Регуляция объема внеклеточной жидкости

- •Роль системы ренин-ангиотензин

- •Активация системы

- •Предсердный натрийуретический фактор

- •Нарушения водно-электролитного обмена и кислотно-основного равновесия

- •Нарушения кислотно-основного равновесия

- •Минеральные компоненты тканей, биологические функции

- •Основные биологические функции

- •Натрий, биологическая роль, обмен, регуляция

- •Калий, биологическая роль, обмен, регуляция

- •Кальций, биологическая роль, обмен, регуляция

- •Фосфор, биологическая роль, обмен, регуляция

- •Эссенциальные микроэлементы

- •Глава № 30 биохимия крови

- •Общая характеристика

- •Функции крови

- •Особенности метаболизма в форменных элементах крови

- •Гемоглобин человека

- •Производные гемоглобина

- •Варианты гемоглобина в онтогенезе

- •Гемоглобинопатии

- •Обмен железа

- •Железодефицитные анемии

- •Белки плазмы крови

- •Характеристика белков сыворотки крови

- •Патологии системы свертывания крови. Гемофилии

- •Диссеминированное внутрисосудистое свертывание (двс-синдром)

- •Глава 31 биохимия почек

- •Особенности биохимических процессов в почечной ткани

- •Глава 32 особенности метаболизма в нервной ткани

- •Функции аксонального плазматического тока

- •Гемато-энцефалический барьер (гэб)

- •Общие особенности метаболизма нервной ткани

- •Обмен свободных аминокислот в головном мозге

- •Нейропептиды

- •Энергетический обмен в нервной ткани

- •Особенности углеводного обмена в ткани головного мозга

- •Липидный обмен в нервной ткани

- •Обмен липидов в нервной ткани имеет следующие особенности

- •Роль медиаторов в передаче нервных импульсов

- •Нейрохимические основы памяти

- •Спинномозговая жидкость (ликвор или цереброспинальная жидкость)

- •Глава 33 биохимия мышечной ткани

- •Белки мышечной ткани

- •Биохимические механизмы сокращения и расслабления мышц

- •Роль ионов кальция в регуляции мышечного сокращения

- •Утомление – состояние организма, возникающее вследствие длительной мышечной нагрузки и характеризующееся временным снижением работоспособности.

- •Глава 34 Биохимия соединительной ткани.

- •Эластин

- •Протеогликаны и гликопротеины

- •Cписок литературы

- •Оглавление

- •Для заметок

- •Курс лекций по биохимии

Обезвреживание ксенобиотиков

Обезвреживание большинства ксенобиотиков происходит в 2 фазы:

I – фаза химической модификации;

II – фаза коньюгации.

Химическая модификация – это процесс ферментативной модификации исходной структуры ксенобиотика, в результате которой происходит:

-

разрыв внутримолекулярных связей;

-

присоединение к молекуле дополнительных функциональных групп (-СН3, -ОН, -NH2),

-

удаление функциональных групп путем гидролиза.

Типы модификаций:

-

окисление (микросомальное, пероксисомальное);

-

восстановление;

-

изомеризация;

-

ацетилирование, метилирование, гидроксилирование;

-

гидролиз и т.д.

Система обезвреживания включает множество разнообразных ферментов (оксидоредуктазы, изомеразы, лиазы, гидролазы), под действием которых практически любой ксенобиотик может быть модифицирован. Наиболее активны ферменты метаболизма ксенобиотиков в печени.

В результате химической модификации, как правило, ксенобиотики становятся более гидрофильными, повышается их растворимость, и они легче выделяются из организма с мочой. Кроме этого, дополнительные функциональные группы необходимы, чтобы вещество вступило в фазу конъюгации.

Коньюгация – процесс образования ковалентных связей между ксенобиотиком и эндогенным субстратом. Образование связей происходит, как правило, по ОН- или NH2-группе ксенобиотика. Образовавшийся коньюгат малотоксичен и легко выводится из организма с мочой.

Выделяют глюкуронидную, сульфатную, тиосульфатную, ацетильную коньюгации. В них принимают участие эндогенные соединения, образующиеся в организме с затратой энергии: УДФ-глюкуронат, ФАФС, тиосульфат, ацетил-КоА.

Катаболизм гемоглобина

-

Катаболизм гема.

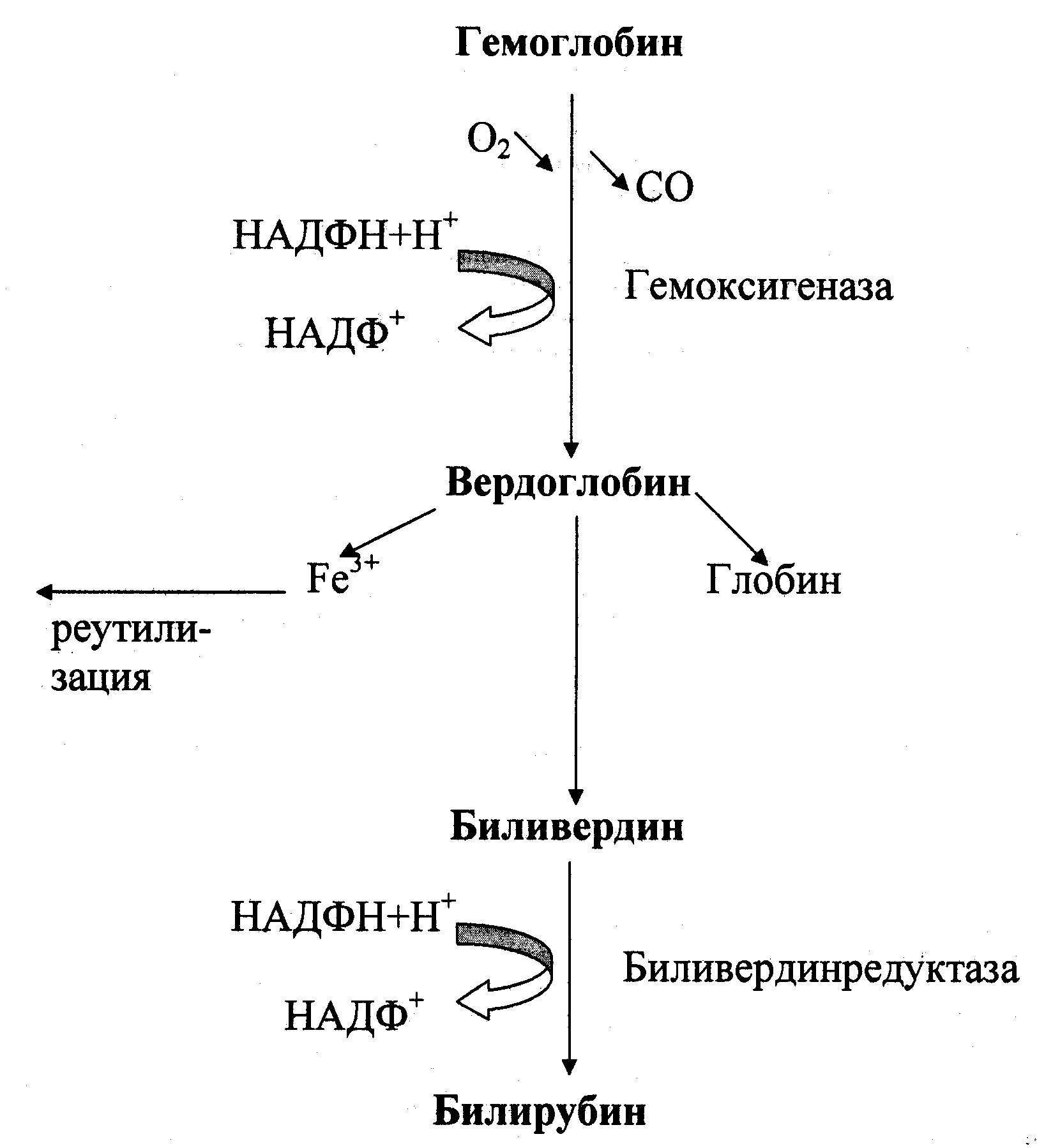

Билирубин образуется при распаде гемоглобина (рис. 28.2). Этот процесс протекает в клетках печени, селезенки и костного мозга. Билирубин является основным желчным пигментом у человека. При распаде 1 г гемоглобина образуется 35 мг билирубина, а в сутки у взрослого человека – примерно 250-350 мг. Дальнейший метаболизм билирубина происходит в печени.

Рис. 28.2. Распад гемоглобина

-

Метаболизм билирубина.

Билирубин, образованный в клетках РЭС селезёнки и костного мозга, называется свободным (неконьюгированным) или непрямым, поскольку вследствие плохой растворимости в воде он легко адсорбируется на белках плазмы крови (альбуминах) и для его определения в крови необходимо предварительное осаждение белков спиртом. После этого билирубин определяют реакцией с диазореактивом Эрлиха. Свободный (непрямой) билирубин не проходит через почечный барьер и в мочу не попадает.

Каждая молекула альбумина связывает 2 (или 3) молекулы билирубина. При низком содержании альбумина в крови, а также при вытеснении билирубина из центров связывания на поверхности альбумина высокими концентрациями жирных кислот, лекарственных веществ (например, сульфаниламиды) увеличивается количество билирубина, не связанного с альбуминами. Он может проникать в клетки мозга и повреждать их.

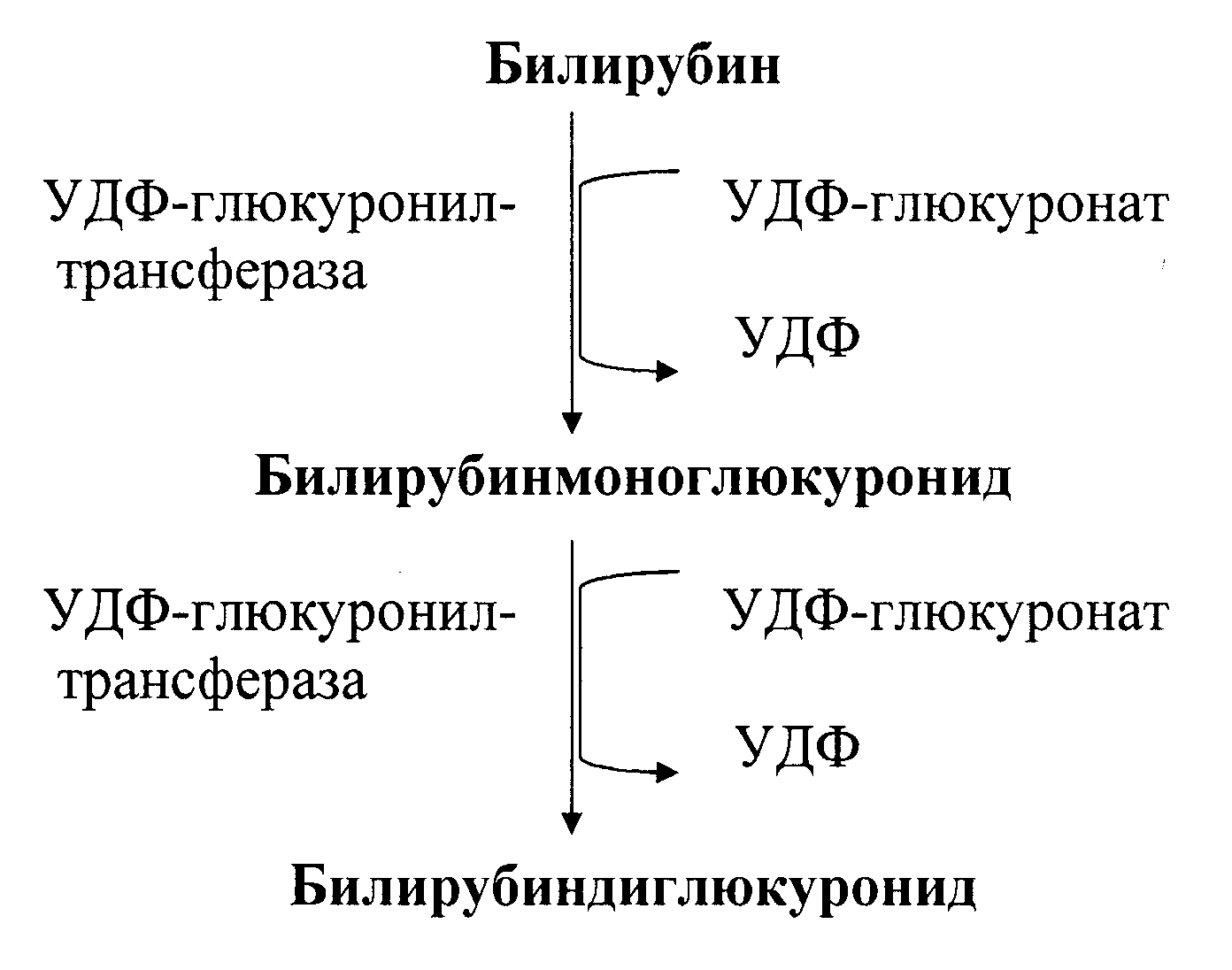

Комплекс альбумин-билирубин с током крови попадает в печень, где происходит его превращение в прямой билирубин путем коньюгации с глюкуроновой кислотой. Реакцию катализирует фермент УДФ-глюкуронилтрансфераза (рис. 28.3). Образующийся билирубиндиглюкуронид получил название прямого (коньюгированного) билирубина или связанного. Он растворим в воде и дает прямую реакцию с диазореактивом Эрлиха.

Рис. 28.3. Образование билирубиндиглюкуронида

Прямой билирубин – это нормальный компонент желчи, попадающий в кровь в незначительном количестве. Он может проходить через почечный барьер, но в крови в норме его мало, поэтому в моче обычными лабораторными методами он не определяется.

Вместе с желчью прямой билирубин выводится в тонкий кишечник. В кишечнике билирубинглюкурониды гидролизуются специфическими бактериальными ферментами β-глюкуронидазами. Освободившийся билирубин под действием кишечной микрофлоры восстанавливается с образованием сначала мезобилирубина, а затем мезобилиногена (уробилиногена). Небольшая часть уробилиногенов, всасываясь в тонком кишечнике и верхнем отделе толстого, через систему воротной вены попадает в печень, где практически полностью разрушается до дипиррольных соединений. Уробилиноген при этом в общий кровоток не поступает и в моче не определяется.

Основная часть уробилиногена поступает в толстый кишечник, где под влиянием микрофлоры подвергается дальнейшему восстановлению с образованием стеркобилиногена. Образовавшийся стеркобилиноген почти полностью выделяется с калом. На воздухе он окисляется и превращается в стеркобилин, являющийся одним из пигментов кала. Небольшая часть стеркобилиногена попадает путем всасывания через слизистую толстого кишечника в систему нижней полой вены (через геморроидальные вены), доставляется в почки и выводится с мочой (4 мг/сутки).

Распределение желчных пигментов в норме: кровь – общий билирубин – 8,5 – 20,5 мкмоль/л; непрямой билирубин – 1,7 – 17,1 мкмоль/л; прямой билирубин – 2,2 – 5,1 мкмоль/л; моча – стеркобилиноген – 4 мг/сутки; кал – стеркобилиноген.