- •Варфоломеева а.С., Кургузов н.Н., Кургузова л.И., Леньков ю.А., Никитин к.И.

- •Учебное пособие. Омск: Изд-во ОмГту, 2007. 197 с.

- •Содержание

- •Введение

- •1 Нагревание проводников и электрических аппаратов

- •1.1 Допустимые максимальные температуры электрических аппаратов и проводников в нормальном режиме и при коротком замыкании

- •1.1.1Общие сведения

- •1.1.2 Изолированные проводники электрического тока в нормальном режиме

- •1.1.3 Неизолированные токоведущие части аппаратов в нормальном режиме

- •1.1.4 Изолированные и неизолированные токоведущие части аппаратов при коротких замыканиях

- •1.1.5 Нетоковедущие части аппаратов

- •1.2 Нагрев проводников и аппаратов

- •1.2.1 Общие сведения

- •1.2.2 Активные потери энергии в проводниках и электрических аппаратах

- •1.2.2.1 Потери в токоведущих частях

- •1.2.2.2 Потери в нетоковедущих ферромагнитных деталях аппаратов

- •1.2.2.3 Потери в диэлектриках

- •1.3 Способы передачи тепла внутри нагретых тел и с их поверхности

- •1.4 Установившийся режим нагрева проводников и аппаратов

- •1.4.1 Общие сведения

- •1.4.2 Тепловой расчёт неизолированных проводников в установившемся режиме

- •1.4.3 Тепловой расчёт изолированных проводников и кабелей

- •1.4.4 Нагревание аппаратов в установившимся режиме

- •1.4.5 Выбор проводников и аппаратов по условиям продолжительного режима

- •1.5 Нагрев проводников и аппаратов в переходных режимах

- •1.6 Примеры теплового расчета

- •Задание №1

- •2 Термическая и электродинамическая стойкость электрических проводников и аппаратов

- •2.1 Нагрев проводников и аппаратов при коротком замыкании

- •2.2 Термическая стойкость проводников и аппаратов

- •2.2.1 Термическая стойкость неизолированных проводников

- •2.2.2 Термическая стойкость кабелей

- •2.2.3 Термическая стойкость электрических аппаратов

- •2.3 Определение импульса квадратичного тока короткого замыкания

- •2.4 Электродинамические усилия в электрических проводниках и аппаратах

- •2.4.1 Общие сведения

- •2.4.2 Методы расчёта электродинамических усилий

- •2.4.3 Усилия между параллельными проводниками

- •2.4.4 Усилия и моменты, действующие на взаимно перпендикулярные проводники

- •2.5 Электродинамические силы в трёхфазной шинной линии при различных видах короткого замыкания

- •2.5.1 Общие сведения

- •2.5.2 Электродинамические силы в трёхфазной шинной линии при трёхфазном коротком замыкании

- •2.5.3 Электродинамические силы в трёхфазной шинной линии при двухфазном коротком замыкании

- •2.6 Электродинамическая стойкость проводников и электрических аппаратов

- •2.6.1 Электродинамическая стойкость проводников

- •2.6.2 Электродинамическая стойкость аппаратов

- •2.7 Примеры расчета термической и электродинамической стойкости проводников и аппаратов

- •Задание №2

- •3 Электрические контакты

- •3.1 Назначения и требования к электрическим контактам

- •3.2 Сопротивление электрического контакта

- •3.3 Нагрев контактных соединений

- •3.3.1 Нагрев контактных соединений при номинальном токе

- •3.3.2 Нагрев контактных соединений при токах короткого замыкания

- •3.4 Конструкция контактных соединений и контактов

- •3.5 Пример расчета нагрева контактных соединений

- •Задание №3.

- •4 Отключение цепей постоянного и переменного тока

- •4.1 Общие сведения

- •4.2 Электрическая дуга

- •4.3 Возбуждение атома.

- •4.4 Ионизация

- •4.4.1 Термоэлектронная эмиссия.

- •4.4.2 Автоэлектронная (электростатическая) эмиссия.

- •4.4.3 Ионизация столкновением

- •4.5 Ударная ионизация

- •4.6 Термическая диссоциация и ионизация.

- •4.7 Деионизация дугового промежутка осуществляется путем рекомбинации и диффузии.

- •4.7.1 Рекомбинация (воссоединение)

- •4.8 Диффузия

- •4.9. Подвижностью ионов (электронов)

- •4.10 Радиационный захват электрона

- •4.11 Классификация дуг

- •4.11.1 Область катодного падения напряжения

- •4.11.2 Область анодного падения напряжения.

- •4.11.3 Ствол дуги

- •4.11.4 Турбулентная конвекция.

- •4.11.5 Баланс энергии в стволе дуги.

- •4.12 Потоки плазмы в дуге

- •4.13 Воздействие внешнего магнитного поля

- •4.14 Дуга постоянного тока и ее характеристики

- •4.15 0Тключение электрических цепей постоянного тока

- •4.15.1 Условия стабильного горения и гашения дуги

- •4.15.2 Открытый разрыв

- •4.15.3 Дугогасительные устройства с узкой щелью

- •4.15.4 Дугогасительные решетки

- •4.15.5 Гашение дуги под воздействием магнитного поля

- •4.16 Электрическая дуга переменного тока и ее характеристики

- •4.17 Отключение электрических цепей переменного тока

- •4.17.1 Отключение активной цепи переменного тока

- •4.17.2.Отключение индуктивной цепи переменного тока

- •4.18 Гашение электрической дуги в выключателях переменного тока

- •4.18.1 Гашение электрической дуги в потоке сжатого воздуха

- •4.18.2 Гашение электрической дуги в элегазе

- •4.18.3 Гашение электрической дуги в трансформаторном масле

- •4.18.4 Гашение электрической дуги в вакууме

- •4.18.5 Гашение электрической дуги с помощью электромагнитного поля

- •4.19 Примеры расчета отключения цепей постоянного и переменного тока

- •Задание №4

- •5 Восстанавливающееся напряжение на контактах выключателя

- •5.1 Параметры восстанавливающегося напряжения

- •5.2 Расчет параметров восстанавливающегося напряжения в однофазной системе

- •5.3 Расчет параметров восстанавливающегося напряжения в трехфазных эффективно-заземленных сетях

- •5.4 Вторая стадия переходного процесса

- •5.5 Номинальные характеристики пвн

- •5.6 Пример расчета параметров пвн на полюсах выключателя

- •6 Электромагниты

- •6.1Электромагниты постоянного тока

- •6.2 Поляризованные электромагниты и постоянные магниты

- •6.3 Электромагниты переменного тока

- •6.4 Примеры расчета электромагнитов

- •1‑Основание; 2‑сердечник; 3‑полюсный наконечник; 4‑якорь

- •Задание №5

- •1 ‑ Якорь; 2 ‑ фланец верхний; 3 ‑ корпус; 4 ‑ фланец нижний; 5 ‑ стоп; 6 ‑ латунная втулка

- •1 ‑ Фланец верхний; 2 ‑ якорь; 3 ‑ стоп; 4 ‑ корпус; 5 ‑ фланец нижний

- •1 ‑ Фланец верхний; 2 ‑ якорь; 3 ‑ стоп; 4 ‑ корпус; 5 ‑ фланец нижний

- •1 ‑ Основание; 2 ‑ сердечник; 3 ‑ полюсный наконечник; 4 ‑ якорь

- •1 ‑ Якорь; 2 ‑ основание; 3 ‑ сердечник; 4 – катушка

- •1 ‑ Якорь; 2 ‑ верхняя плита; 3 ‑ нижняя плита; 4 – полюс.

- •Литература

- •Приложение

3.3.2 Нагрев контактных соединений при токах короткого замыкания

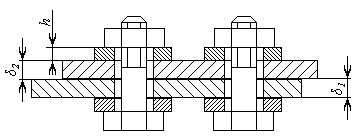

Усилия, возникающие в болтовом или заклепочном контактном соединении при нагреве его номинальным током и током КЗ, обусловлены различием в коэффициентах линейного расширения металлов токоведущих элементов и болтов, рис. 3.3.

П

Рис. 3.3- Болтовое

соединение

, (3.17)

, (3.17)

где

![]() ‑ площадь

поперечного сечения болта, м2;

‑ площадь

поперечного сечения болта, м2;

![]() ‑ площадь

шайбы, м2;

‑ площадь

шайбы, м2;

![]()

![]()

![]()

![]() ‑ модули

нормальной упругости соответственно

болта, шайбы и соединяемых шин, МПа;

‑ модули

нормальной упругости соответственно

болта, шайбы и соединяемых шин, МПа;

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() ‑ коэффициенты

линейного расширения металлов болтов

и шин соответственно;

‑ коэффициенты

линейного расширения металлов болтов

и шин соответственно;

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() ‑ температура

нагрева болтов и шин, оС;

‑ температура

нагрева болтов и шин, оС;

![]() ‑ толщина

шайбы, м.

‑ толщина

шайбы, м.

Суммарное усилие, растягивающее болт равно:

![]() ,

,

где

![]() ‑ начальное

усилие затяжки болта при сборке

контактного соединения, Н;

‑ начальное

усилие затяжки болта при сборке

контактного соединения, Н;

![]() ‑ крутящий

момент затяжки болта, Нּм;

‑ крутящий

момент затяжки болта, Нּм;

![]() ‑ диаметр

болта, м.

‑ диаметр

болта, м.

Напряжение в теле

болта

![]() должно

быть меньше предела упругости металла

болта. При номинальном токе все элементы

контактного соединения имеют одинаковую

температуру, и поэтому дополнительное

усилие невелико и опасных напряжений

в болте не вызывает. Однако при токе КЗ

в болтах возникают большие механические

напряжения, которые обусловлены тем,

что температура шин в течение нескольких

секунд достигает величины 200 ‑ 300 оС,

а температура болтов практически

остается неизменной.

должно

быть меньше предела упругости металла

болта. При номинальном токе все элементы

контактного соединения имеют одинаковую

температуру, и поэтому дополнительное

усилие невелико и опасных напряжений

в болте не вызывает. Однако при токе КЗ

в болтах возникают большие механические

напряжения, которые обусловлены тем,

что температура шин в течение нескольких

секунд достигает величины 200 ‑ 300 оС,

а температура болтов практически

остается неизменной.

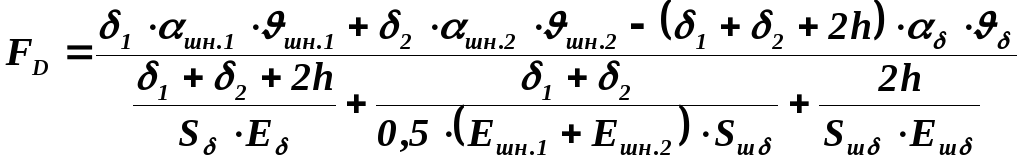

В

Рис. 3.4 Болтовое

соединение с тарельчатой пружиной

Поэтому при конструировании контактных соединений необходимо принимать меры к уменьшению этих напряжений. Одним из способов уменьшения дополнительных напряжений в болтах является применение тарельчатых пружин, рис. 3.4. Другим способом уменьшения дополнительных усилий является использование болтов с большим коэффициентом линейного расширения металла по сравнению с коэффициентом линейного расширения металла шин.

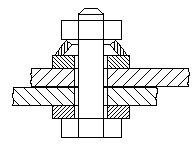

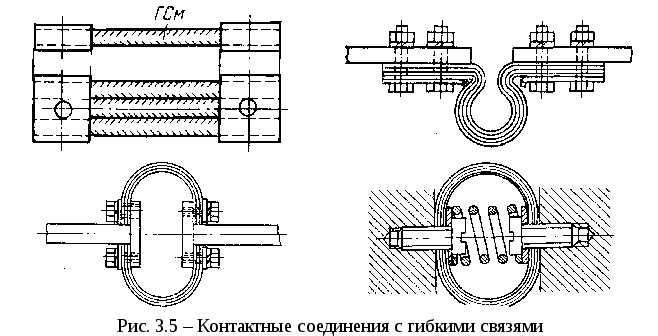

3.4 Конструкция контактных соединений и контактов

В распределительных устройствах электрических станций и подстанций, а также в системах электроснабжения получили широкое применение разъемные контактные соединения, рис. 3.3. Данные контактные соединения для предохранения от самоотвинчивания снабжаются контргайками, пружинными шайбами или тарельчатыми пружинами, рис. 3.4. В электроустановках кроме жестких контактных соединений применяются контактные соединения с гибкими связями, рис. 3.5. Гибкие связи изготовляются из ленточной меди или алюминия толщиной 0,1 – 0,2 мм. Роль гибкой связи выполняет также сильфон.

В электроустановках широко применяются следующие виды контактов [6]:

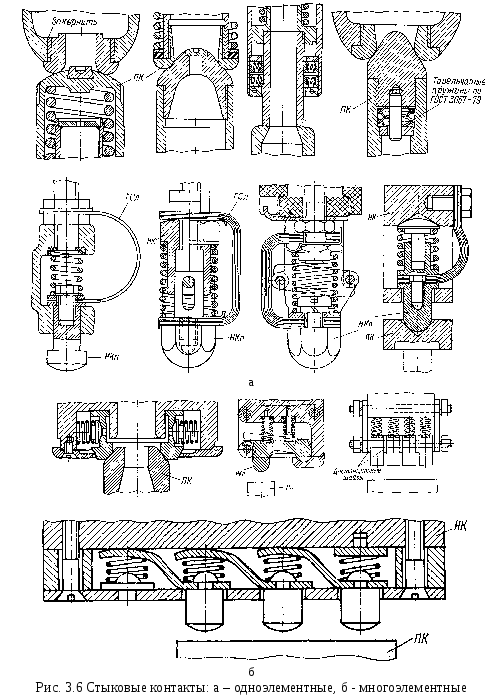

- стыковые контакты с гибкими связями и без них, которые применяются только в качестве коммутирующих, рис. 3.6;

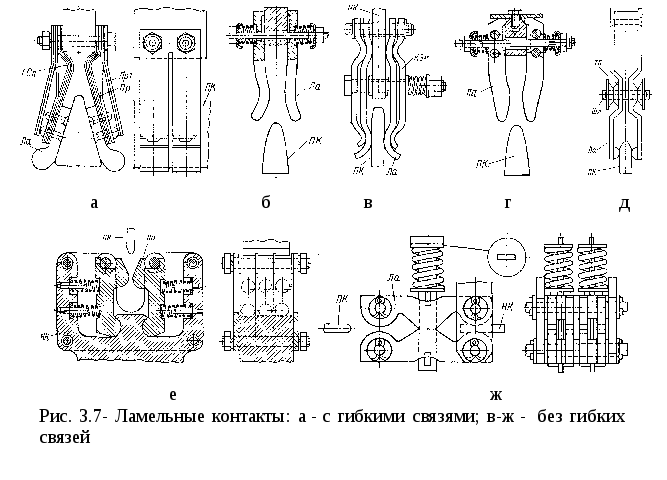

- ламельные контакты с гибкими связями и без них, которые применяются как в качестве коммутирующих, так и токоснимающих (разъединители РЛНД, выключатели МГ и МГГ), рис. 3.7;

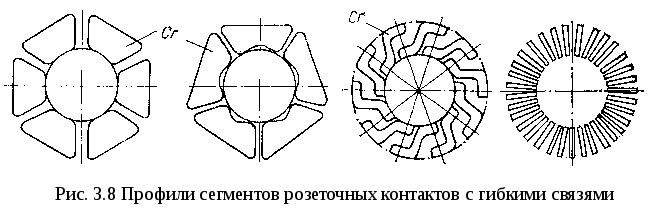

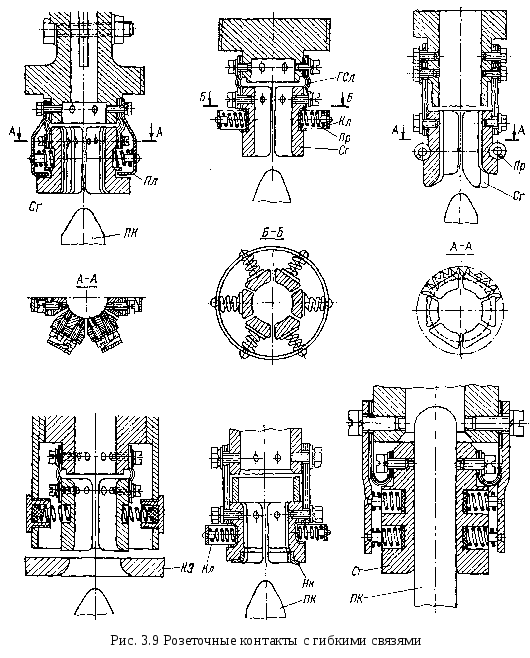

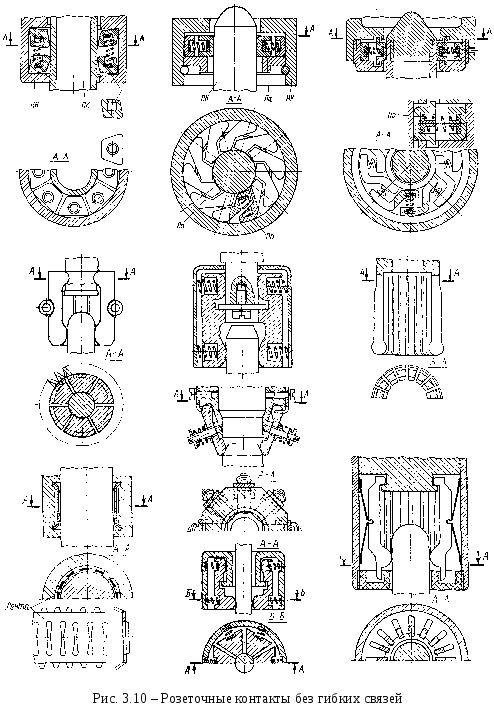

- розеточные контакты, которые используются как в качестве коммутирующих контактов, так и токоснимающих. Число сегментов в розеточных контактах может быть от четырех до восьми, рис. 3.8. Конструкции розеточных контактов приведены на рисунках 3.9 и 3.10;

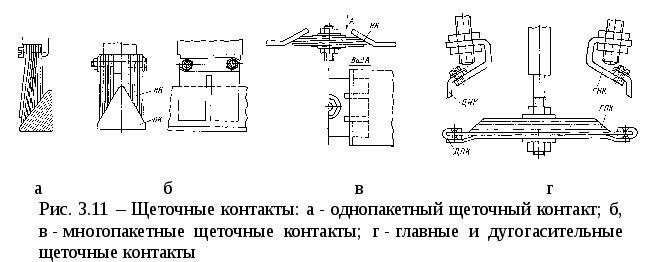

- щеточные контакты, которые состоят из тонких пластин толщиной от 0,1 до 0,5 мм твердой меди или бронзы и применяются в качестве главных контактов, коммутирующих или токоснимающих [6]. На рисунке 3.11 приведены конструкции щеточных контактов;

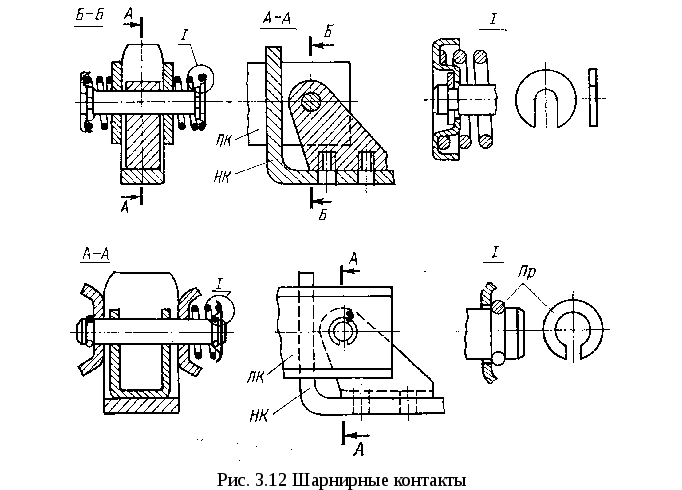

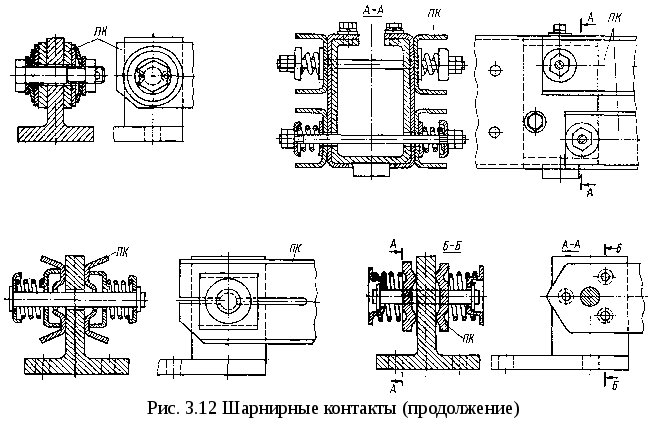

- шарнирные контакты, которые используются для передачи тока с одной детали на другую, когда одна деталь поворачивается относительно другой (разъединители). На рисунке 3.12 показаны шарнирные контакты;

- роликовые контакты, которые используются как токоснимающие при поступательном перемещении подвижного контакта или при повороте. На рисунке 3.13 приведены роликовые контакты с поступательным движением;

- пружинящие контакты, которые используются как токоснимающие (рубильники, предохранители). На рисунке 3.14 приведены пружинящие контакты.