- •Варфоломеева а.С., Кургузов н.Н., Кургузова л.И., Леньков ю.А., Никитин к.И.

- •Учебное пособие. Омск: Изд-во ОмГту, 2007. 197 с.

- •Содержание

- •Введение

- •1 Нагревание проводников и электрических аппаратов

- •1.1 Допустимые максимальные температуры электрических аппаратов и проводников в нормальном режиме и при коротком замыкании

- •1.1.1Общие сведения

- •1.1.2 Изолированные проводники электрического тока в нормальном режиме

- •1.1.3 Неизолированные токоведущие части аппаратов в нормальном режиме

- •1.1.4 Изолированные и неизолированные токоведущие части аппаратов при коротких замыканиях

- •1.1.5 Нетоковедущие части аппаратов

- •1.2 Нагрев проводников и аппаратов

- •1.2.1 Общие сведения

- •1.2.2 Активные потери энергии в проводниках и электрических аппаратах

- •1.2.2.1 Потери в токоведущих частях

- •1.2.2.2 Потери в нетоковедущих ферромагнитных деталях аппаратов

- •1.2.2.3 Потери в диэлектриках

- •1.3 Способы передачи тепла внутри нагретых тел и с их поверхности

- •1.4 Установившийся режим нагрева проводников и аппаратов

- •1.4.1 Общие сведения

- •1.4.2 Тепловой расчёт неизолированных проводников в установившемся режиме

- •1.4.3 Тепловой расчёт изолированных проводников и кабелей

- •1.4.4 Нагревание аппаратов в установившимся режиме

- •1.4.5 Выбор проводников и аппаратов по условиям продолжительного режима

- •1.5 Нагрев проводников и аппаратов в переходных режимах

- •1.6 Примеры теплового расчета

- •Задание №1

- •2 Термическая и электродинамическая стойкость электрических проводников и аппаратов

- •2.1 Нагрев проводников и аппаратов при коротком замыкании

- •2.2 Термическая стойкость проводников и аппаратов

- •2.2.1 Термическая стойкость неизолированных проводников

- •2.2.2 Термическая стойкость кабелей

- •2.2.3 Термическая стойкость электрических аппаратов

- •2.3 Определение импульса квадратичного тока короткого замыкания

- •2.4 Электродинамические усилия в электрических проводниках и аппаратах

- •2.4.1 Общие сведения

- •2.4.2 Методы расчёта электродинамических усилий

- •2.4.3 Усилия между параллельными проводниками

- •2.4.4 Усилия и моменты, действующие на взаимно перпендикулярные проводники

- •2.5 Электродинамические силы в трёхфазной шинной линии при различных видах короткого замыкания

- •2.5.1 Общие сведения

- •2.5.2 Электродинамические силы в трёхфазной шинной линии при трёхфазном коротком замыкании

- •2.5.3 Электродинамические силы в трёхфазной шинной линии при двухфазном коротком замыкании

- •2.6 Электродинамическая стойкость проводников и электрических аппаратов

- •2.6.1 Электродинамическая стойкость проводников

- •2.6.2 Электродинамическая стойкость аппаратов

- •2.7 Примеры расчета термической и электродинамической стойкости проводников и аппаратов

- •Задание №2

- •3 Электрические контакты

- •3.1 Назначения и требования к электрическим контактам

- •3.2 Сопротивление электрического контакта

- •3.3 Нагрев контактных соединений

- •3.3.1 Нагрев контактных соединений при номинальном токе

- •3.3.2 Нагрев контактных соединений при токах короткого замыкания

- •3.4 Конструкция контактных соединений и контактов

- •3.5 Пример расчета нагрева контактных соединений

- •Задание №3.

- •4 Отключение цепей постоянного и переменного тока

- •4.1 Общие сведения

- •4.2 Электрическая дуга

- •4.3 Возбуждение атома.

- •4.4 Ионизация

- •4.4.1 Термоэлектронная эмиссия.

- •4.4.2 Автоэлектронная (электростатическая) эмиссия.

- •4.4.3 Ионизация столкновением

- •4.5 Ударная ионизация

- •4.6 Термическая диссоциация и ионизация.

- •4.7 Деионизация дугового промежутка осуществляется путем рекомбинации и диффузии.

- •4.7.1 Рекомбинация (воссоединение)

- •4.8 Диффузия

- •4.9. Подвижностью ионов (электронов)

- •4.10 Радиационный захват электрона

- •4.11 Классификация дуг

- •4.11.1 Область катодного падения напряжения

- •4.11.2 Область анодного падения напряжения.

- •4.11.3 Ствол дуги

- •4.11.4 Турбулентная конвекция.

- •4.11.5 Баланс энергии в стволе дуги.

- •4.12 Потоки плазмы в дуге

- •4.13 Воздействие внешнего магнитного поля

- •4.14 Дуга постоянного тока и ее характеристики

- •4.15 0Тключение электрических цепей постоянного тока

- •4.15.1 Условия стабильного горения и гашения дуги

- •4.15.2 Открытый разрыв

- •4.15.3 Дугогасительные устройства с узкой щелью

- •4.15.4 Дугогасительные решетки

- •4.15.5 Гашение дуги под воздействием магнитного поля

- •4.16 Электрическая дуга переменного тока и ее характеристики

- •4.17 Отключение электрических цепей переменного тока

- •4.17.1 Отключение активной цепи переменного тока

- •4.17.2.Отключение индуктивной цепи переменного тока

- •4.18 Гашение электрической дуги в выключателях переменного тока

- •4.18.1 Гашение электрической дуги в потоке сжатого воздуха

- •4.18.2 Гашение электрической дуги в элегазе

- •4.18.3 Гашение электрической дуги в трансформаторном масле

- •4.18.4 Гашение электрической дуги в вакууме

- •4.18.5 Гашение электрической дуги с помощью электромагнитного поля

- •4.19 Примеры расчета отключения цепей постоянного и переменного тока

- •Задание №4

- •5 Восстанавливающееся напряжение на контактах выключателя

- •5.1 Параметры восстанавливающегося напряжения

- •5.2 Расчет параметров восстанавливающегося напряжения в однофазной системе

- •5.3 Расчет параметров восстанавливающегося напряжения в трехфазных эффективно-заземленных сетях

- •5.4 Вторая стадия переходного процесса

- •5.5 Номинальные характеристики пвн

- •5.6 Пример расчета параметров пвн на полюсах выключателя

- •6 Электромагниты

- •6.1Электромагниты постоянного тока

- •6.2 Поляризованные электромагниты и постоянные магниты

- •6.3 Электромагниты переменного тока

- •6.4 Примеры расчета электромагнитов

- •1‑Основание; 2‑сердечник; 3‑полюсный наконечник; 4‑якорь

- •Задание №5

- •1 ‑ Якорь; 2 ‑ фланец верхний; 3 ‑ корпус; 4 ‑ фланец нижний; 5 ‑ стоп; 6 ‑ латунная втулка

- •1 ‑ Фланец верхний; 2 ‑ якорь; 3 ‑ стоп; 4 ‑ корпус; 5 ‑ фланец нижний

- •1 ‑ Фланец верхний; 2 ‑ якорь; 3 ‑ стоп; 4 ‑ корпус; 5 ‑ фланец нижний

- •1 ‑ Основание; 2 ‑ сердечник; 3 ‑ полюсный наконечник; 4 ‑ якорь

- •1 ‑ Якорь; 2 ‑ основание; 3 ‑ сердечник; 4 – катушка

- •1 ‑ Якорь; 2 ‑ верхняя плита; 3 ‑ нижняя плита; 4 – полюс.

- •Литература

- •Приложение

3.3 Нагрев контактных соединений

3.3.1 Нагрев контактных соединений при номинальном токе

Сопротивление

контактных соединений складывается из

переходного сопротивления в месте

соприкосновения рабочих поверхностей

соединяемых деталей

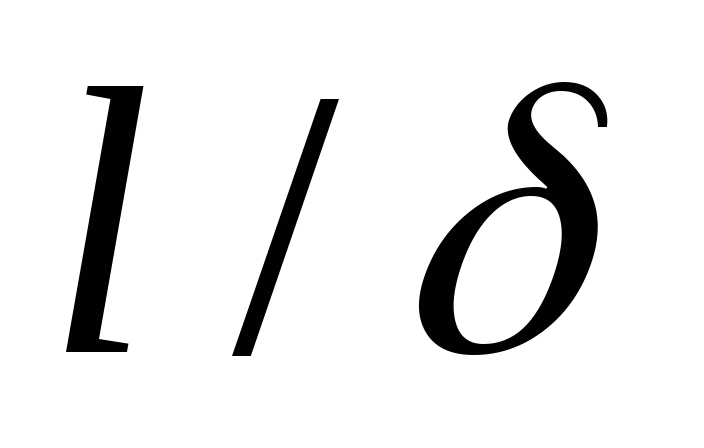

![]() и сопротивления двух соединяемых деталей

на длине

и сопротивления двух соединяемых деталей

на длине

![]() ,

,

![]() ,

рис. 3.1:

,

рис. 3.1:

![]() .

(3.11)

.

(3.11)

Переходное

сопротивление контактного соединения

![]() определяется по выше приведенным

формулам. Сопротивление

определяется по выше приведенным

формулам. Сопротивление

![]() может быть определено по формуле:

может быть определено по формуле:

![]() ,

(3.12)

,

(3.12)

где

![]() и

и

![]() ‑ сопротивление

каждой соединяемой детали на участке

1-2, рис. 3.1;

‑ сопротивление

каждой соединяемой детали на участке

1-2, рис. 3.1;

![]() и

и

![]() ‑ удельные

сопротивления металлов соединяемых

деталей, Омּм;

‑ удельные

сопротивления металлов соединяемых

деталей, Омּм;

![]() ‑ ширина

соединяемых деталей, м;

‑ ширина

соединяемых деталей, м;

![]() и

и

![]() ‑ толщина

соединяемых деталей, м;

‑ толщина

соединяемых деталей, м;

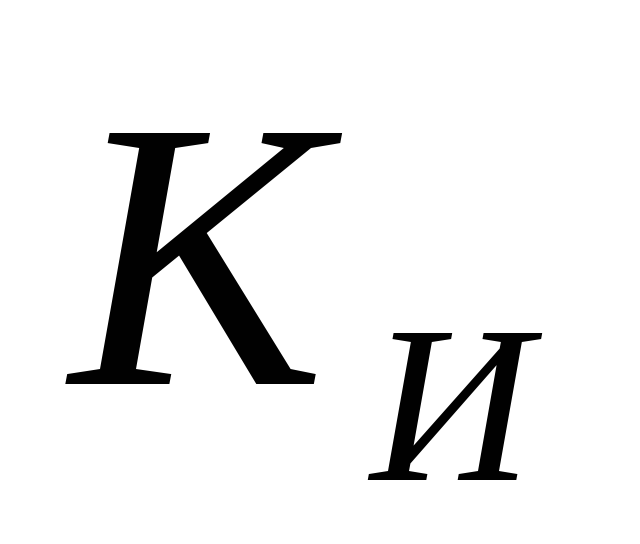

![]() ‑ коэффициент

искривления линий тока, который зависит

от отношения длины соединения

‑ коэффициент

искривления линий тока, который зависит

от отношения длины соединения

![]() к большей толщине соединяемых деталей

(

к большей толщине соединяемых деталей

(![]() или

или

![]() )

и приведен в таблице 3.1:

)

и приведен в таблице 3.1:

Таблица 3.1

Коэффициент искривления линий тока

-

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

2,00

1,70

1,60

1,40

1,30

1,20

1,10

1,05

1,00

Оптимальная длина

l соединения

находится в пределах 5![]() 7

кратной толщины более толстой детали.

7

кратной толщины более толстой детали.

ГОСТ 10434-82

устанавливает величину электрического

сопротивления для разъемных контактных

соединений. Отношение начального

электрического сопротивления

![]() к электрическому сопротивлению участка

соединяемых деталей, длина которого

равна длине контактного соединения, не

должно быть больше единицы для соединений

класса 1, двух для соединений класса 2 и

шести для соединений класса 3.

к электрическому сопротивлению участка

соединяемых деталей, длина которого

равна длине контактного соединения, не

должно быть больше единицы для соединений

класса 1, двух для соединений класса 2 и

шести для соединений класса 3.

В соединениях

деталей из металлов с различным удельным

электрическим сопротивлением сравнение

![]() производится с сопротивлением

производится с сопротивлением

![]() той детали, которая имеет большее

сопротивление [6].

той детали, которая имеет большее

сопротивление [6].

Контактное нажатие, необходимое для выполнения вышеуказанного требования, будет:

![]() ,

(3.13)

,

(3.13)

где Sm - средний шаг неровностей профиля, м.

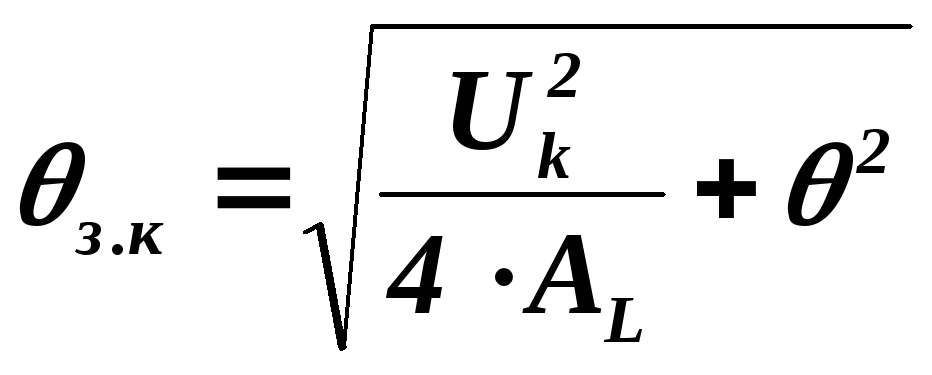

Температура контактного соединения в зоне контактирования двух деталей выше, чем на соседних с ней участках соединяемых деталей. Она составляет:

,

(3.14)

,

(3.14)

где

![]() ‑ температура

соединяемых деталей в удалении от зоны

контактирования, К.

‑ температура

соединяемых деталей в удалении от зоны

контактирования, К.

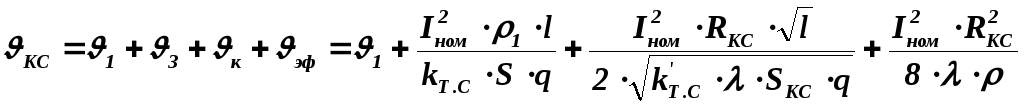

Температура контактного соединения (с учетом превышения температуры зоны контактирования над средней температурой контактного соединения), определяется по выражению:

,

(3.15)

,

(3.15)

где:

![]() ‑ температура

окружающей среды, оС;

‑ температура

окружающей среды, оС;

![]() ‑ превышение

температуры соединяемых деталей,

образующих контактное соединение, над

температурой окружающей среды, оС;

‑ превышение

температуры соединяемых деталей,

образующих контактное соединение, над

температурой окружающей среды, оС;

![]() ‑ превышение

температуры зоны контактирования над

температурой соединяемых деталей, оС;

‑ превышение

температуры зоны контактирования над

температурой соединяемых деталей, оС;

![]() ‑ превышение

температуры эффективной площади

контактирования над температурой

условной площади контактирования, оС;

‑ превышение

температуры эффективной площади

контактирования над температурой

условной площади контактирования, оС;

![]() ‑ среднее удельное сопротивление

металла обеих соединяемых деталей,

Омּм;

‑ среднее удельное сопротивление

металла обеих соединяемых деталей,

Омּм;

![]() ‑ средняя

теплопроводность соединяемых деталей,

Вт/мּК;

‑ средняя

теплопроводность соединяемых деталей,

Вт/мּК;

![]() ‑ суммарный

коэффициент теплообмена с поверхности

контактного соединения, Вт/м2ּК;

‑ суммарный

коэффициент теплообмена с поверхности

контактного соединения, Вт/м2ּК;

![]() ‑ коэффициент

теплообмена с поверхности соединяемой

детали, имеющей большее значение,

Вт/м2ּК;

‑ коэффициент

теплообмена с поверхности соединяемой

детали, имеющей большее значение,

Вт/м2ּК;

![]() ‑ площадь

боковой поверхности контактного

соединения, м2;

‑ площадь

боковой поверхности контактного

соединения, м2;

![]() ‑ площадь

боковой поверхности соединяемой детали,

имеющей большее значение, м2;

‑ площадь

боковой поверхности соединяемой детали,

имеющей большее значение, м2;

![]() ‑ площадь

поперечного сечения соединяемой детали,

имеющей большее значение, м2.

‑ площадь

поперечного сечения соединяемой детали,

имеющей большее значение, м2.

Для того чтобы температура контактного соединения не превышала температуру соединяемых деталей, длина их взаимного перекрытия, рис. 3.1, должна быть:

![]() .

(3.16)

.

(3.16)

Формула (3.16) справедлива для соединяемых деталей из одного металла с одинаковой шириной и толщиной.

Если контактное

соединение образовано токоведущими

элементами из различных металлов и

различной толщины, то в формуле (3.16) под

удельным сопротивлением

![]() понимается среднее удельное сопротивление

металлов, а толщина

понимается среднее удельное сопротивление

металлов, а толщина

![]() .

.

Если контакт образован торцами двух длинных стержней одинаковой длины и поперечного сечения, отдающих теплоту боковой поверхностью, температура торца определяется по формуле (3.15), если в ней считать, что l = 1 [6].