- •Варфоломеева а.С., Кургузов н.Н., Кургузова л.И., Леньков ю.А., Никитин к.И.

- •Учебное пособие. Омск: Изд-во ОмГту, 2007. 197 с.

- •Содержание

- •Введение

- •1 Нагревание проводников и электрических аппаратов

- •1.1 Допустимые максимальные температуры электрических аппаратов и проводников в нормальном режиме и при коротком замыкании

- •1.1.1Общие сведения

- •1.1.2 Изолированные проводники электрического тока в нормальном режиме

- •1.1.3 Неизолированные токоведущие части аппаратов в нормальном режиме

- •1.1.4 Изолированные и неизолированные токоведущие части аппаратов при коротких замыканиях

- •1.1.5 Нетоковедущие части аппаратов

- •1.2 Нагрев проводников и аппаратов

- •1.2.1 Общие сведения

- •1.2.2 Активные потери энергии в проводниках и электрических аппаратах

- •1.2.2.1 Потери в токоведущих частях

- •1.2.2.2 Потери в нетоковедущих ферромагнитных деталях аппаратов

- •1.2.2.3 Потери в диэлектриках

- •1.3 Способы передачи тепла внутри нагретых тел и с их поверхности

- •1.4 Установившийся режим нагрева проводников и аппаратов

- •1.4.1 Общие сведения

- •1.4.2 Тепловой расчёт неизолированных проводников в установившемся режиме

- •1.4.3 Тепловой расчёт изолированных проводников и кабелей

- •1.4.4 Нагревание аппаратов в установившимся режиме

- •1.4.5 Выбор проводников и аппаратов по условиям продолжительного режима

- •1.5 Нагрев проводников и аппаратов в переходных режимах

- •1.6 Примеры теплового расчета

- •Задание №1

- •2 Термическая и электродинамическая стойкость электрических проводников и аппаратов

- •2.1 Нагрев проводников и аппаратов при коротком замыкании

- •2.2 Термическая стойкость проводников и аппаратов

- •2.2.1 Термическая стойкость неизолированных проводников

- •2.2.2 Термическая стойкость кабелей

- •2.2.3 Термическая стойкость электрических аппаратов

- •2.3 Определение импульса квадратичного тока короткого замыкания

- •2.4 Электродинамические усилия в электрических проводниках и аппаратах

- •2.4.1 Общие сведения

- •2.4.2 Методы расчёта электродинамических усилий

- •2.4.3 Усилия между параллельными проводниками

- •2.4.4 Усилия и моменты, действующие на взаимно перпендикулярные проводники

- •2.5 Электродинамические силы в трёхфазной шинной линии при различных видах короткого замыкания

- •2.5.1 Общие сведения

- •2.5.2 Электродинамические силы в трёхфазной шинной линии при трёхфазном коротком замыкании

- •2.5.3 Электродинамические силы в трёхфазной шинной линии при двухфазном коротком замыкании

- •2.6 Электродинамическая стойкость проводников и электрических аппаратов

- •2.6.1 Электродинамическая стойкость проводников

- •2.6.2 Электродинамическая стойкость аппаратов

- •2.7 Примеры расчета термической и электродинамической стойкости проводников и аппаратов

- •Задание №2

- •3 Электрические контакты

- •3.1 Назначения и требования к электрическим контактам

- •3.2 Сопротивление электрического контакта

- •3.3 Нагрев контактных соединений

- •3.3.1 Нагрев контактных соединений при номинальном токе

- •3.3.2 Нагрев контактных соединений при токах короткого замыкания

- •3.4 Конструкция контактных соединений и контактов

- •3.5 Пример расчета нагрева контактных соединений

- •Задание №3.

- •4 Отключение цепей постоянного и переменного тока

- •4.1 Общие сведения

- •4.2 Электрическая дуга

- •4.3 Возбуждение атома.

- •4.4 Ионизация

- •4.4.1 Термоэлектронная эмиссия.

- •4.4.2 Автоэлектронная (электростатическая) эмиссия.

- •4.4.3 Ионизация столкновением

- •4.5 Ударная ионизация

- •4.6 Термическая диссоциация и ионизация.

- •4.7 Деионизация дугового промежутка осуществляется путем рекомбинации и диффузии.

- •4.7.1 Рекомбинация (воссоединение)

- •4.8 Диффузия

- •4.9. Подвижностью ионов (электронов)

- •4.10 Радиационный захват электрона

- •4.11 Классификация дуг

- •4.11.1 Область катодного падения напряжения

- •4.11.2 Область анодного падения напряжения.

- •4.11.3 Ствол дуги

- •4.11.4 Турбулентная конвекция.

- •4.11.5 Баланс энергии в стволе дуги.

- •4.12 Потоки плазмы в дуге

- •4.13 Воздействие внешнего магнитного поля

- •4.14 Дуга постоянного тока и ее характеристики

- •4.15 0Тключение электрических цепей постоянного тока

- •4.15.1 Условия стабильного горения и гашения дуги

- •4.15.2 Открытый разрыв

- •4.15.3 Дугогасительные устройства с узкой щелью

- •4.15.4 Дугогасительные решетки

- •4.15.5 Гашение дуги под воздействием магнитного поля

- •4.16 Электрическая дуга переменного тока и ее характеристики

- •4.17 Отключение электрических цепей переменного тока

- •4.17.1 Отключение активной цепи переменного тока

- •4.17.2.Отключение индуктивной цепи переменного тока

- •4.18 Гашение электрической дуги в выключателях переменного тока

- •4.18.1 Гашение электрической дуги в потоке сжатого воздуха

- •4.18.2 Гашение электрической дуги в элегазе

- •4.18.3 Гашение электрической дуги в трансформаторном масле

- •4.18.4 Гашение электрической дуги в вакууме

- •4.18.5 Гашение электрической дуги с помощью электромагнитного поля

- •4.19 Примеры расчета отключения цепей постоянного и переменного тока

- •Задание №4

- •5 Восстанавливающееся напряжение на контактах выключателя

- •5.1 Параметры восстанавливающегося напряжения

- •5.2 Расчет параметров восстанавливающегося напряжения в однофазной системе

- •5.3 Расчет параметров восстанавливающегося напряжения в трехфазных эффективно-заземленных сетях

- •5.4 Вторая стадия переходного процесса

- •5.5 Номинальные характеристики пвн

- •5.6 Пример расчета параметров пвн на полюсах выключателя

- •6 Электромагниты

- •6.1Электромагниты постоянного тока

- •6.2 Поляризованные электромагниты и постоянные магниты

- •6.3 Электромагниты переменного тока

- •6.4 Примеры расчета электромагнитов

- •1‑Основание; 2‑сердечник; 3‑полюсный наконечник; 4‑якорь

- •Задание №5

- •1 ‑ Якорь; 2 ‑ фланец верхний; 3 ‑ корпус; 4 ‑ фланец нижний; 5 ‑ стоп; 6 ‑ латунная втулка

- •1 ‑ Фланец верхний; 2 ‑ якорь; 3 ‑ стоп; 4 ‑ корпус; 5 ‑ фланец нижний

- •1 ‑ Фланец верхний; 2 ‑ якорь; 3 ‑ стоп; 4 ‑ корпус; 5 ‑ фланец нижний

- •1 ‑ Основание; 2 ‑ сердечник; 3 ‑ полюсный наконечник; 4 ‑ якорь

- •1 ‑ Якорь; 2 ‑ основание; 3 ‑ сердечник; 4 – катушка

- •1 ‑ Якорь; 2 ‑ верхняя плита; 3 ‑ нижняя плита; 4 – полюс.

- •Литература

- •Приложение

2.6 Электродинамическая стойкость проводников и электрических аппаратов

2.6.1 Электродинамическая стойкость проводников

Сборные шины и ошиновка распределительных устройств электрических станций и подстанций должны обладать достаточной механической прочностью, чтобы противостоять механическим усилиям, возникающим при КЗ.

Динамическую

стойкость любой шинной конструкции

рассчитывают по наибольшему значению

механического напряжения в шине

![]() и наибольшему значению силы,

действующей на головку изолятора

и наибольшему значению силы,

действующей на головку изолятора

![]() .

.

Напряжение

![]() в материале, однополосных шин, расположенных

в одной плоскости, при трехфазном или

двухфазном КЗ определяется согласно

[2] по формуле:

в материале, однополосных шин, расположенных

в одной плоскости, при трехфазном или

двухфазном КЗ определяется согласно

[2] по формуле:

![]() ,

(2.46)

,

(2.46)

где Fмакс

- максимальная сила, действующая на

расчетную фазу при трехфазном или

двухфазном КЗ, Н; l

- длина пролета, м; W

- момент сопротивления шины относительно

оси, перпендикулярной действию усилия,

м3 (таблица 2.6);

![]() - коэффициент, зависящий от условия

закрепления шин и числа пролетов,

определяемый по [2] или по таблице 2.7;

- коэффициент, зависящий от условия

закрепления шин и числа пролетов,

определяемый по [2] или по таблице 2.7;

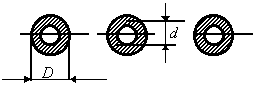

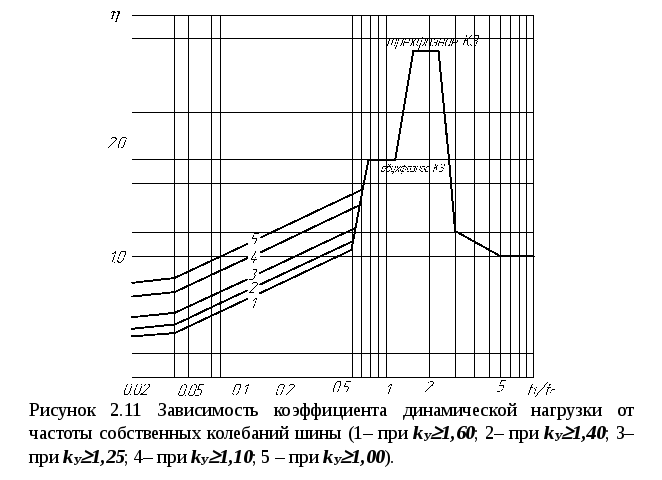

![]() - коэффициент динамической нагрузки

шин и изоляторов, определяемый по кривым,

приведенным в [2] или на рисунке 2.11.

- коэффициент динамической нагрузки

шин и изоляторов, определяемый по кривым,

приведенным в [2] или на рисунке 2.11.

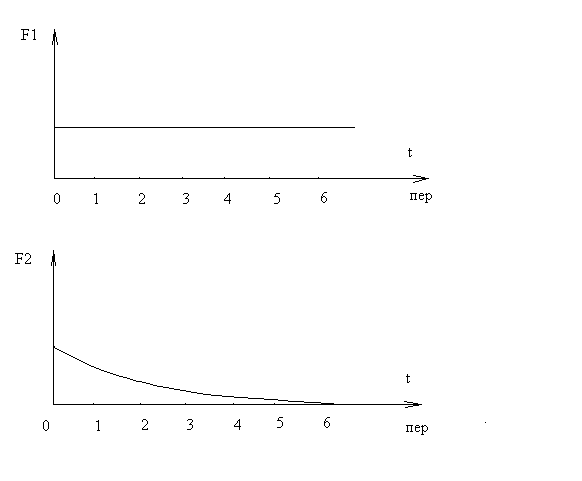

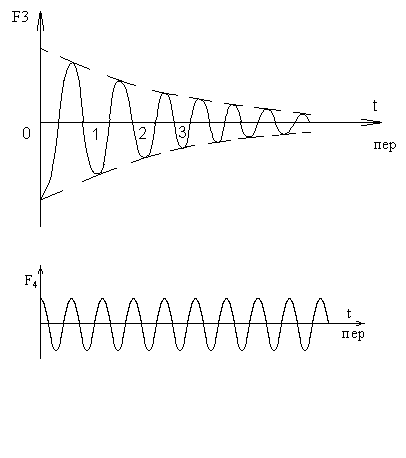

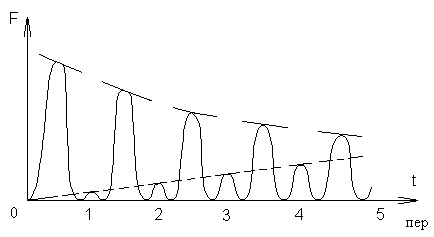

Рис. 2.10 - Осциллограммы электродинамических сил при двухфазном коротком замыкании

Максимальная сила

![]() ,

действующая при трехфазном или двухфазном

КЗ на расчетную фазу определяется по

формулам

,

действующая при трехфазном или двухфазном

КЗ на расчетную фазу определяется по

формулам

![]() ;

;

(2.47)

![]() ,

,

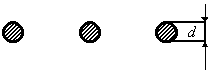

Таблица 2.6

Моменты сопротивления и инерции шин

|

Расположение шин |

Момент

инерции

|

Момент сопротивления

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

где

![]() - расстояние между соседними фазами, м;

- расстояние между соседними фазами, м;

![]() - ударный ток трехфазного тока КЗ, А;

- ударный ток трехфазного тока КЗ, А;

![]() - ударный ток двухфазного тока КЗ, А;

- ударный ток двухфазного тока КЗ, А;

![]() - длина пролета, м;

- длина пролета, м;

![]() - коэффициент формы шины прямоугольного

сечения определяемый по кривым рисунка

2.7. Если расстояние в свету между

проводниками прямоугольной формы больше

периметра поперечного сечения токоведущей

части, т.е.

- коэффициент формы шины прямоугольного

сечения определяемый по кривым рисунка

2.7. Если расстояние в свету между

проводниками прямоугольной формы больше

периметра поперечного сечения токоведущей

части, т.е.

![]() ,

то

,

то

![]() .

Для шин корытного сечения с высотой

сечения

.

Для шин корытного сечения с высотой

сечения

![]() коэффициент формы шин

коэффициент формы шин

![]() ,

при

,

при

![]() коэффициент формы

коэффициент формы

![]() ,

а при

,

а при

![]() коэффициент формы

коэффициент формы

![]() .

Для проводников кольцевого сечения и

круглых проводников сплошного сечения

коэффициент формы

.

Для проводников кольцевого сечения и

круглых проводников сплошного сечения

коэффициент формы

![]() ;

;

![]() - коэффициент, зависящий от взаимного

расположения шин определяемый по [2] или

таблице 2.8.

- коэффициент, зависящий от взаимного

расположения шин определяемый по [2] или

таблице 2.8.

Расчетная фаза зависит от взаимного расположения шин, таблица 2.7.

Таблица 2.7

Расчетные схемы шинных конструкций

|

Расчетная схема |

Тип балки |

Коэффициенты |

||

|

|

|

|

||

|

|

Балка с одним пролетом |

8,00 |

1,00 |

3,14 |

|

|

Балка с двумя пролетами |

8,00 |

1,25 |

3,93 |

|

|

Балка с тремя и более пролетами для крайних пролетов для средних пролетов |

10,00 12,00 |

1,13 1,00 |

4,73 4,73 |

Для определения

динамического коэффициента

![]() ,

необходимо рассчитать частоту собственных

колебаний шины

,

необходимо рассчитать частоту собственных

колебаний шины

![]() и определить отношение

и определить отношение

![]() ,

где

,

где

![]() Гц.

Частота собственных колебаний шины

определяется согласно [2] по формуле

Гц.

Частота собственных колебаний шины

определяется согласно [2] по формуле

![]() ,

(2.48)

,

(2.48)

где

![]() - параметр основной собственной частоты

шины, который зависит от типа шинной

конструкции и определяется по таблице

2.7;

- параметр основной собственной частоты

шины, который зависит от типа шинной

конструкции и определяется по таблице

2.7;

![]() - модуль упругости материала шин (таблица

2.9), Па;

- модуль упругости материала шин (таблица

2.9), Па;

![]() - момент инерции поперечного сечения

шины определяемый по формулам таблицы

2.6, м4;

- момент инерции поперечного сечения

шины определяемый по формулам таблицы

2.6, м4;

![]() - масса шины на единицу длины, кг/м;

- масса шины на единицу длины, кг/м;

![]() - плотность материала шины, кг/м3,

таблица 2.9;

- плотность материала шины, кг/м3,

таблица 2.9;

![]() - поперечное сечение шины, м2.

- поперечное сечение шины, м2.

Однополосные шины механически прочны, если

![]() ,

(2.49)

,

(2.49)

где

![]() ‑ допустимое механическое

напряжение в материале шин, таблица

2.9.

‑ допустимое механическое

напряжение в материале шин, таблица

2.9.

Если условие (2.49) не выполняется, то необходимо определить допустимую длину пролета по формуле

![]() (2.50)

(2.50)

и повторить расчет.

Таблица 2.8

Значения коэффициента

![]()

|

Расположение шин |

Расчетная фаза |

Значения

коэффициента

для нагрузок |

|||

|

|

|

результи-рующей |

изгиба-ющей |

растяги-вающей |

сжимаю-щей |

|

В одной плоскости (рис. 4.4) |

В |

1,00 |

1,00 |

0 |

0 |

|

По вершинам равностороннего треугольника (рис. 2.14,а) |

А, С

В |

1,00

1,00 |

0,94

0,50 |

0,25

1,00 |

0,75

0 |

|

По вершинам прямоугольного треугольника (рис. 2.14,б) |

А В С |

0,87 0,95 0,95 |

0,87 0,43 0,93 |

0,29 0,83 0,14 |

0,87 0,07 0,43 |

|

По вершинам равностороннего треугольника (рис. 2.14,в) |

А, В, С |

1,00 |

0,50 |

1,00 |

0 |

Таблица 2.9

Характеристики материалов шин

|

Мате-риал шины |

Марка |

Временное сопротивление разрыву |

Допустимое напряжение

|

Модуль

упруго-сти Па |

Плот-ность мате-риала

кг/м3 |

||

|

мате-риала |

сварно-го шва |

мате- риала |

сварно-го шва |

||||

|

Алюминий |

АО, А |

118 |

118 |

82 |

82 |

7 |

2710 |

|

АДО |

59-69 |

59-69 |

41-48 |

41-48 |

7 |

2710 |

|

|

Алюминиевый сплав |

АД31Т |

127 |

120 |

89 |

84 |

7 |

2710 |

|

АД31Т1 |

196 |

120 |

137 |

84 |

7 |

2710 |

|

|

АВТ1 |

304 |

152 |

213 |

106 |

7 |

2700 |

|

|

АВТ |

- |

- |

144 |

- |

7 |

2700 |

|

|

1915Т |

353 |

318 |

247 |

223 |

7 |

2700 |

|

|

Медь |

МГМ |

245-255 |

- |

171,5-178 |

- |

10 |

8900 |

|

МГТ |

245-294 |

|

171,5-206 |

- |

10 |

8900 |

|

При расчете

двухполосных шин необходимо определять

две составляющие механического напряжения

в материале:

![]() от взаимодействия пакетов разных фаз

и

от взаимодействия пакетов разных фаз

и

![]() от взаимодействия полос внутри одного

пакета.

от взаимодействия полос внутри одного

пакета.

Двухполосные шины механически прочны, если

![]() .

(2.51)

.

(2.51)

Напряжение в

материале шин от взаимодействия пакетов

различных фаз

![]() определяется по формуле (2.46).

определяется по формуле (2.46).

Механическое

напряжение в материале шин от взаимодействия

полос пакета

![]() ,

определяется согласно [2]

по формуле

,

определяется согласно [2]

по формуле

![]() ,

(2.52)

,

(2.52)

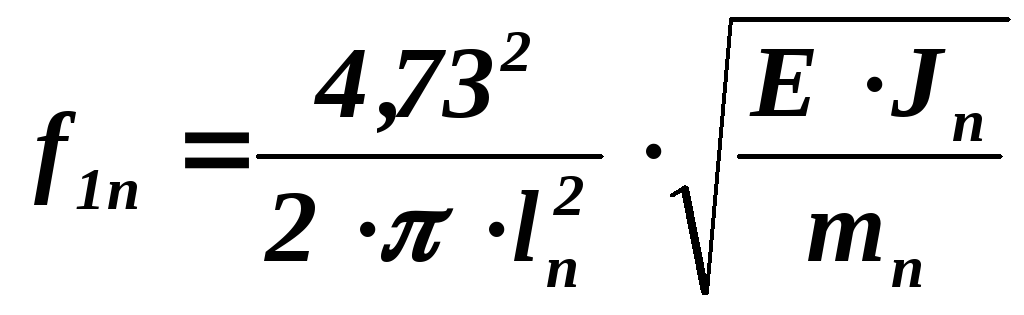

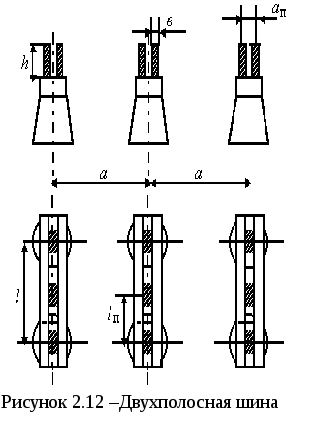

где

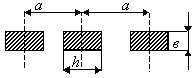

![]() - расстояние между прокладками (рис.

2.12), м;

- расстояние между прокладками (рис.

2.12), м;

![]() - расстояние между осями шин пакета

(рис. 2.12), м;

- расстояние между осями шин пакета

(рис. 2.12), м;

![]() - ударный ток трехфазного или двухфазного

КЗ, А;

- ударный ток трехфазного или двухфазного

КЗ, А;

![]() - момент сопротивления полосы пакета

относительно оси, перпендикулярной к

направлению действия силы, м3;

- момент сопротивления полосы пакета

относительно оси, перпендикулярной к

направлению действия силы, м3;

![]() - число полос в пакете фазы;

- число полос в пакете фазы;

![]() - коэффициент динамической нагрузки,

который зависит от основной частоты

собственных колебаний шин пакета

- коэффициент динамической нагрузки,

который зависит от основной частоты

собственных колебаний шин пакета

![]() и определяется по кривым рис. 2.11.

и определяется по кривым рис. 2.11.

Основная частота собственных колебаний шины пакета в соответствии с [2] определяется по формуле

,

(2.53)

,

(2.53)

где

![]() - момент инерции поперечного сечения

шины пакета, м4;

- момент инерции поперечного сечения

шины пакета, м4;

![]() - расстояние между прокладками, м;

- расстояние между прокладками, м;

![]() - масса шины пакета на единицу длины,

кг/м.

- масса шины пакета на единицу длины,

кг/м.

Если шины распределительного устройства выполняются из шин коробчатого сечения, то механическое напряжение в материале шин от взаимодействия фаз определяется по (2.46) с учетом расположения шин.

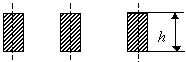

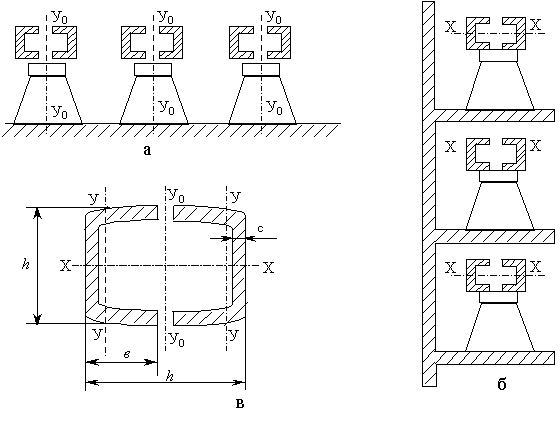

При расположении

шин в горизонтальной плоскости, рис.

2.13, а, и соединении швеллеров между собой

жестко,

![]() .

При отсутствии жесткого соединения

.

При отсутствии жесткого соединения

![]() .

.

При расположении

шин в вертикальной плоскости, рис.

2.13,б,

![]() .

.

Значения

![]() и

и

![]() берутся из таблицы 7.6 9.

берутся из таблицы 7.6 9.

Механическое напряжение п в материале шин от взаимодействия между швеллерами одной фазы определяется по выражению (2.52).

Шины коробчатого сечения механически прочны, если выполняется условие (2.51).

Если условие (2.51) не соблюдается, то необходимо уменьшить ф или п, уменьшив при этом, соответственно, l или lп.

Величина пролёта l определяется конструкцией распределительного устройства, а величину lп можно изменять, увеличивая число прокладок в пролете, если швеллеры не соединены жестко по всей длине.

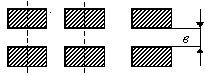

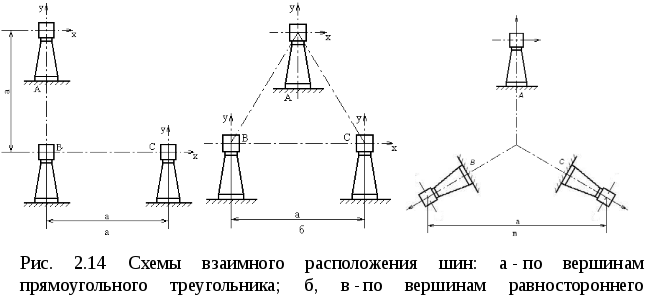

В том случае если сборные шины распределительных устройств располагаются по вершинам треугольника, рис. 2.14, максимальное механическое напряжение в материале шин макс определяется по формуле

![]() ,

(2.54)

,

(2.54)

где

![]() - меньший из двух моментов сопротивлений

поперечного сечения шины

- меньший из двух моментов сопротивлений

поперечного сечения шины

![]() или

или

![]() ,

м3;

,

м3;

![]() - электродинамические силы, определяемые

по (2.46) или (2.47);

- электродинамические силы, определяемые

по (2.46) или (2.47);

![]() - коэффициент, значение которого для

шинных конструкций расположенных по

вершинам треугольников приведено в [2]

и в таблице 2.10.

- коэффициент, значение которого для

шинных конструкций расположенных по

вершинам треугольников приведено в [2]

и в таблице 2.10.

Жесткие шины распределительных устройств закрепятся на опорных изоляторах, которые выбираются из условий

![]() ,

(2.55)

,

(2.55)

где

![]() – номинальное напряжение установки;

– номинальное напряжение установки;

![]() – номинальное напряжение изолятора;

– номинальное напряжение изолятора;

![]() – сила, действующая на изолятор;

– сила, действующая на изолятор;

![]() – допустимая нагрузка на головку

изолятора.

– допустимая нагрузка на головку

изолятора.

Рис. 2.13 - Эскиз расположения шин коробчатого сечения; а ‑ горизонтальное расположение; б ‑ вертикальное расположение; в ‑ сечение коробчатой шины

При расположении сборных шин в горизонтальной или вертикальной плоскости расчетная нагрузка, действующая на изоляторы, обладающие высокой жесткостью, определяется по выражению [2]:

![]() ,

(2.56)

,

(2.56)

где![]() - коэффициент, зависящий от условия

крепления шин, а также числа пролетов

конструкции с неразрезанными шинами и

определяется по таблице 2.7;

- коэффициент, зависящий от условия

крепления шин, а также числа пролетов

конструкции с неразрезанными шинами и

определяется по таблице 2.7;

![]() - максимальная сила, возникающая в

многопролетной шине при трехфазном или

двухфазном КЗ, Н;

- максимальная сила, возникающая в

многопролетной шине при трехфазном или

двухфазном КЗ, Н;

![]() - коэффициент динамической нагрузки,

определяемый по кривым рисунка 2.11.

- коэффициент динамической нагрузки,

определяемый по кривым рисунка 2.11.

Максимальная нагрузка, действующая на проходные изоляторы при КЗ, определяется по формуле

![]() ,

(2.57)

,

(2.57)

где

![]() - расстояние от торца проходного изолятора

до ближайшего опорного изолятора фазы,

м.

- расстояние от торца проходного изолятора

до ближайшего опорного изолятора фазы,

м.

Максимальная нагрузка, действующая на опорные и проходные изоляторы, при расположении шин по вершинам треугольника в соответствии с [2] определяется по формуле

![]() ,

(2.58)

,

(2.58)

где

![]() - максимальная сила, действующая на

изоляторы при трехфазном или двухфазном

КЗ, которая определяется по формулам

(2.47);

- максимальная сила, действующая на

изоляторы при трехфазном или двухфазном

КЗ, которая определяется по формулам

(2.47);

![]() - коэффициент, значение которого приведено

в таблице 2.10, для наиболее распространенных

типов шинных конструкций.

- коэффициент, значение которого приведено

в таблице 2.10, для наиболее распространенных

типов шинных конструкций.

Таблица 2.10

Значения коэффициентов

![]() и

и

![]() шинных конструкций, расположенных по

вершинам треугольника

шинных конструкций, расположенных по

вершинам треугольника

|

Расположение шин |

Коэффициент

|

Коэффициент

|

|

|

Шины круглого и кольцевого сечения |

Шины квадратного сечения |

||

|

По вершинам прямоугольного треугольника (рис. 2.14,а) |

0,95 |

0,95 |

1,16 |

|

По вершинам равностороннего треугольника (рис. 2.14,б) |

1,00 |

1,00 |

1,39 |

|

По вершинам равностороннего треугольника (рис. 2.14,в) |

1,00 |

1,00 |

1,21 |

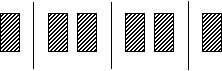

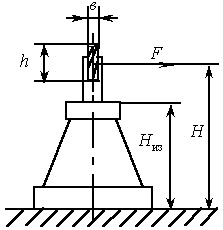

Д

Рисунок 2.15 К

определению допустимых нагрузок на

опорные изоляторы

![]() ,

действующая на опорный изолятор рис.

2.15, определяется по формуле

,

действующая на опорный изолятор рис.

2.15, определяется по формуле

![]() ,

(2.59)

,

(2.59)

где

![]() - минимальная разрушающая сила на изгиб

изолятора, задаваемая заводом-изготовителем,

Н;

- минимальная разрушающая сила на изгиб

изолятора, задаваемая заводом-изготовителем,

Н;

![]() - высота изолятора, рис. 2.15, мм;

- высота изолятора, рис. 2.15, мм;

![]() -

высота шины, мм.

-

высота шины, мм.