- •Варфоломеева а.С., Кургузов н.Н., Кургузова л.И., Леньков ю.А., Никитин к.И.

- •Учебное пособие. Омск: Изд-во ОмГту, 2007. 197 с.

- •Содержание

- •Введение

- •1 Нагревание проводников и электрических аппаратов

- •1.1 Допустимые максимальные температуры электрических аппаратов и проводников в нормальном режиме и при коротком замыкании

- •1.1.1Общие сведения

- •1.1.2 Изолированные проводники электрического тока в нормальном режиме

- •1.1.3 Неизолированные токоведущие части аппаратов в нормальном режиме

- •1.1.4 Изолированные и неизолированные токоведущие части аппаратов при коротких замыканиях

- •1.1.5 Нетоковедущие части аппаратов

- •1.2 Нагрев проводников и аппаратов

- •1.2.1 Общие сведения

- •1.2.2 Активные потери энергии в проводниках и электрических аппаратах

- •1.2.2.1 Потери в токоведущих частях

- •1.2.2.2 Потери в нетоковедущих ферромагнитных деталях аппаратов

- •1.2.2.3 Потери в диэлектриках

- •1.3 Способы передачи тепла внутри нагретых тел и с их поверхности

- •1.4 Установившийся режим нагрева проводников и аппаратов

- •1.4.1 Общие сведения

- •1.4.2 Тепловой расчёт неизолированных проводников в установившемся режиме

- •1.4.3 Тепловой расчёт изолированных проводников и кабелей

- •1.4.4 Нагревание аппаратов в установившимся режиме

- •1.4.5 Выбор проводников и аппаратов по условиям продолжительного режима

- •1.5 Нагрев проводников и аппаратов в переходных режимах

- •1.6 Примеры теплового расчета

- •Задание №1

- •2 Термическая и электродинамическая стойкость электрических проводников и аппаратов

- •2.1 Нагрев проводников и аппаратов при коротком замыкании

- •2.2 Термическая стойкость проводников и аппаратов

- •2.2.1 Термическая стойкость неизолированных проводников

- •2.2.2 Термическая стойкость кабелей

- •2.2.3 Термическая стойкость электрических аппаратов

- •2.3 Определение импульса квадратичного тока короткого замыкания

- •2.4 Электродинамические усилия в электрических проводниках и аппаратах

- •2.4.1 Общие сведения

- •2.4.2 Методы расчёта электродинамических усилий

- •2.4.3 Усилия между параллельными проводниками

- •2.4.4 Усилия и моменты, действующие на взаимно перпендикулярные проводники

- •2.5 Электродинамические силы в трёхфазной шинной линии при различных видах короткого замыкания

- •2.5.1 Общие сведения

- •2.5.2 Электродинамические силы в трёхфазной шинной линии при трёхфазном коротком замыкании

- •2.5.3 Электродинамические силы в трёхфазной шинной линии при двухфазном коротком замыкании

- •2.6 Электродинамическая стойкость проводников и электрических аппаратов

- •2.6.1 Электродинамическая стойкость проводников

- •2.6.2 Электродинамическая стойкость аппаратов

- •2.7 Примеры расчета термической и электродинамической стойкости проводников и аппаратов

- •Задание №2

- •3 Электрические контакты

- •3.1 Назначения и требования к электрическим контактам

- •3.2 Сопротивление электрического контакта

- •3.3 Нагрев контактных соединений

- •3.3.1 Нагрев контактных соединений при номинальном токе

- •3.3.2 Нагрев контактных соединений при токах короткого замыкания

- •3.4 Конструкция контактных соединений и контактов

- •3.5 Пример расчета нагрева контактных соединений

- •Задание №3.

- •4 Отключение цепей постоянного и переменного тока

- •4.1 Общие сведения

- •4.2 Электрическая дуга

- •4.3 Возбуждение атома.

- •4.4 Ионизация

- •4.4.1 Термоэлектронная эмиссия.

- •4.4.2 Автоэлектронная (электростатическая) эмиссия.

- •4.4.3 Ионизация столкновением

- •4.5 Ударная ионизация

- •4.6 Термическая диссоциация и ионизация.

- •4.7 Деионизация дугового промежутка осуществляется путем рекомбинации и диффузии.

- •4.7.1 Рекомбинация (воссоединение)

- •4.8 Диффузия

- •4.9. Подвижностью ионов (электронов)

- •4.10 Радиационный захват электрона

- •4.11 Классификация дуг

- •4.11.1 Область катодного падения напряжения

- •4.11.2 Область анодного падения напряжения.

- •4.11.3 Ствол дуги

- •4.11.4 Турбулентная конвекция.

- •4.11.5 Баланс энергии в стволе дуги.

- •4.12 Потоки плазмы в дуге

- •4.13 Воздействие внешнего магнитного поля

- •4.14 Дуга постоянного тока и ее характеристики

- •4.15 0Тключение электрических цепей постоянного тока

- •4.15.1 Условия стабильного горения и гашения дуги

- •4.15.2 Открытый разрыв

- •4.15.3 Дугогасительные устройства с узкой щелью

- •4.15.4 Дугогасительные решетки

- •4.15.5 Гашение дуги под воздействием магнитного поля

- •4.16 Электрическая дуга переменного тока и ее характеристики

- •4.17 Отключение электрических цепей переменного тока

- •4.17.1 Отключение активной цепи переменного тока

- •4.17.2.Отключение индуктивной цепи переменного тока

- •4.18 Гашение электрической дуги в выключателях переменного тока

- •4.18.1 Гашение электрической дуги в потоке сжатого воздуха

- •4.18.2 Гашение электрической дуги в элегазе

- •4.18.3 Гашение электрической дуги в трансформаторном масле

- •4.18.4 Гашение электрической дуги в вакууме

- •4.18.5 Гашение электрической дуги с помощью электромагнитного поля

- •4.19 Примеры расчета отключения цепей постоянного и переменного тока

- •Задание №4

- •5 Восстанавливающееся напряжение на контактах выключателя

- •5.1 Параметры восстанавливающегося напряжения

- •5.2 Расчет параметров восстанавливающегося напряжения в однофазной системе

- •5.3 Расчет параметров восстанавливающегося напряжения в трехфазных эффективно-заземленных сетях

- •5.4 Вторая стадия переходного процесса

- •5.5 Номинальные характеристики пвн

- •5.6 Пример расчета параметров пвн на полюсах выключателя

- •6 Электромагниты

- •6.1Электромагниты постоянного тока

- •6.2 Поляризованные электромагниты и постоянные магниты

- •6.3 Электромагниты переменного тока

- •6.4 Примеры расчета электромагнитов

- •1‑Основание; 2‑сердечник; 3‑полюсный наконечник; 4‑якорь

- •Задание №5

- •1 ‑ Якорь; 2 ‑ фланец верхний; 3 ‑ корпус; 4 ‑ фланец нижний; 5 ‑ стоп; 6 ‑ латунная втулка

- •1 ‑ Фланец верхний; 2 ‑ якорь; 3 ‑ стоп; 4 ‑ корпус; 5 ‑ фланец нижний

- •1 ‑ Фланец верхний; 2 ‑ якорь; 3 ‑ стоп; 4 ‑ корпус; 5 ‑ фланец нижний

- •1 ‑ Основание; 2 ‑ сердечник; 3 ‑ полюсный наконечник; 4 ‑ якорь

- •1 ‑ Якорь; 2 ‑ основание; 3 ‑ сердечник; 4 – катушка

- •1 ‑ Якорь; 2 ‑ верхняя плита; 3 ‑ нижняя плита; 4 – полюс.

- •Литература

- •Приложение

2.3 Определение импульса квадратичного тока короткого замыкания

Ток КЗ, как известно,

содержит две составляющие: периодическую

составляющую с амплитудой

![]() ,

изменяющейся во времени в соответствии

с параметрами генераторов, характеристиками

регуляторов возбуждения, удаленностью

места замыкания; и апериодическую

составляющую, изменяющуюся экспоненциально

с постоянной времени

,

изменяющейся во времени в соответствии

с параметрами генераторов, характеристиками

регуляторов возбуждения, удаленностью

места замыкания; и апериодическую

составляющую, изменяющуюся экспоненциально

с постоянной времени

![]() [4]. На основании этого функция

[4]. На основании этого функция

![]() может быть записана следующим образом:

может быть записана следующим образом:

,

,

где

![]() – полный ток КЗ, А;

– полный ток КЗ, А;

![]() - периодическая составляющая тока, А;

- периодическая составляющая тока, А;

![]() – функция, определяющая изменение

амплитуды периодической составляющей

тока от начального значения, равного

– функция, определяющая изменение

амплитуды периодической составляющей

тока от начального значения, равного

![]() ;

;

![]() - апериодическая составляющая тока, А.

- апериодическая составляющая тока, А.

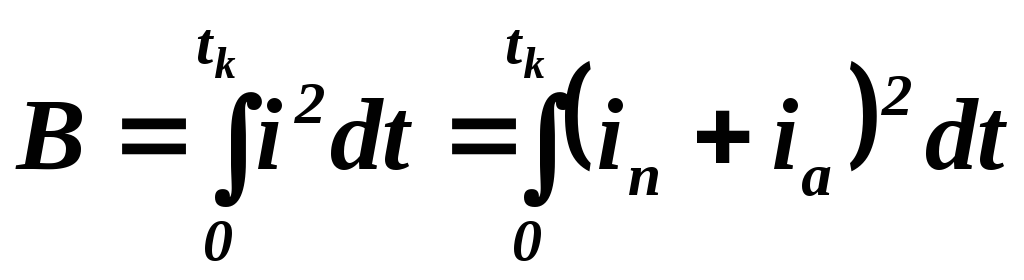

После подстановки выражений для составляющих тока в последнее уравнение получим:

![]() .

(2.11)

.

(2.11)

Первые два члена выражения (2.11) представляют собой импульсы квадратичного тока КЗ соответственно от периодической и апериодической составляющих. Третий член ничтожно мал, и им можно пренебречь.

Таким образом, импульс квадратичного тока КЗ равен сумме импульсов от периодической и апериодической составляющих тока КЗ:

![]() .

(2.12)

.

(2.12)

Рассмотрим в отдельности определение импульса квадратичного тока от периодической и апериодической составляющих тока КЗ. Методика определения теплового импульса зависит от местоположения точки КЗ в электрической схеме. Возможны три основных случая: удаленное КЗ, КЗ вблизи генераторов и КЗ вблизи группы электродвигателей.

При удаленном КЗ,

если отношение действующего значения

периодической составляющей тока любого

генератора (синхронного компенсатора)

в начальный момент КЗ к его номинальному

току меньше двух, т. е. при

![]() ,

это обычно сборные шины напряжением 35

кВ и выше, все источники исходной схемы

объединяются в один эквивалентный

источник. В этом случае периодическая

составляющая тока КЗ принимается

незатухающей, т.е.

,

это обычно сборные шины напряжением 35

кВ и выше, все источники исходной схемы

объединяются в один эквивалентный

источник. В этом случае периодическая

составляющая тока КЗ принимается

незатухающей, т.е.

![]() ,

а апериодическая составляющая затухающей

по экспоненте с постоянной времени

системы

,

а апериодическая составляющая затухающей

по экспоненте с постоянной времени

системы

![]() ,

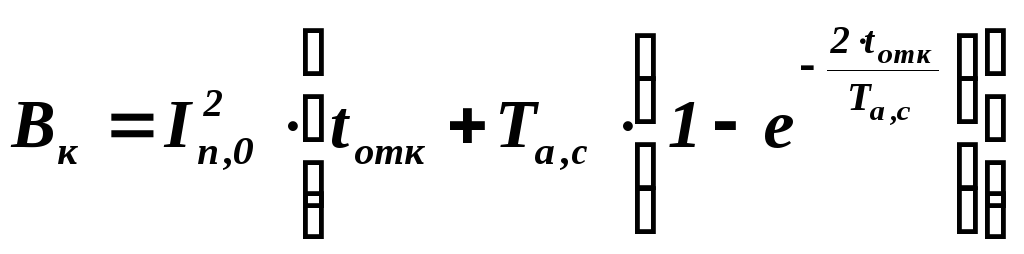

которая берется из таблицы 2.5. Таким

образом, при удаленном КЗ, тепловой

импульс тока КЗ согласно [4] определяется

по формуле:

,

которая берется из таблицы 2.5. Таким

образом, при удаленном КЗ, тепловой

импульс тока КЗ согласно [4] определяется

по формуле:

,

(2.13)

,

(2.13)

где

![]() - начальное значение периодической

составляющей тока КЗ от эквивалентного

источника.

- начальное значение периодической

составляющей тока КЗ от эквивалентного

источника.

В том случае, если

![]() тепловой импульс тока КЗ можно определять

по формуле

тепловой импульс тока КЗ можно определять

по формуле

![]() .

(2.14)

.

(2.14)

По выражению (2.14) можно вычислять тепловой импульс тока КЗ в цепях генераторного напряжения ТЭЦ, если место КЗ находится за реактором, а также на шинах низкого напряжения подстанций, если нет крупных электродвигателей и синхронных компенсаторов.

При КЗ вблизи

генератора, он выделяется в отдельную

ветвь, а все остальные источники

объединяются в эквивалентный источник.

В этом случае апериодическая

![]() и периодическая

и периодическая

![]() составляющие теплового импульса тока

КЗ определяются по выражениям:

составляющие теплового импульса тока

КЗ определяются по выражениям:

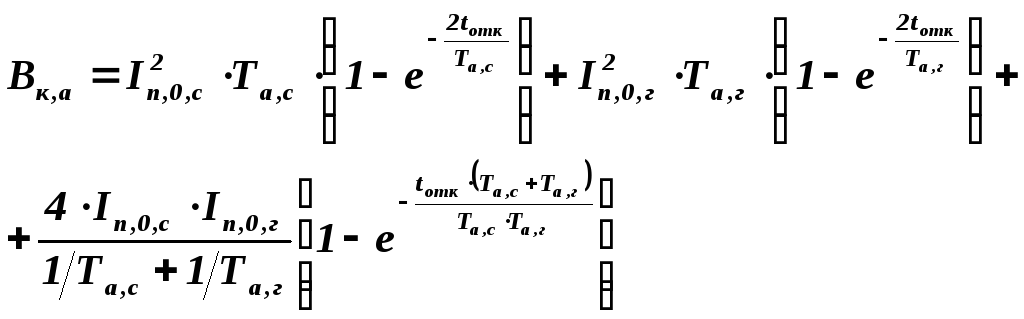

![]() ,

(2.15)

,

(2.15)

где

![]() - начальный периодический ток генераторов

эквивалентного источника;

- начальный периодический ток генераторов

эквивалентного источника;

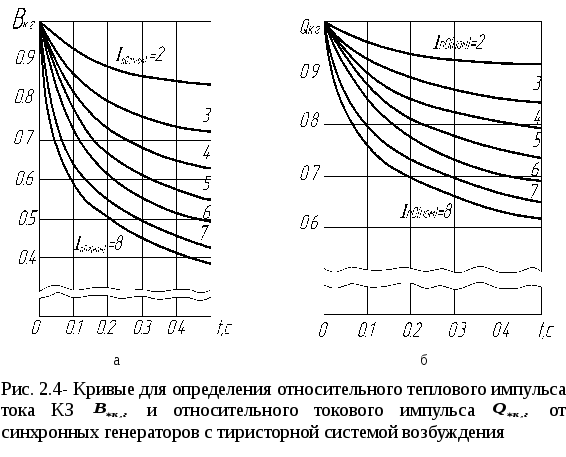

![]() - относительный тепловой импульс тока

КЗ от периодической составляющей тока

генераторов, определяемый по [4] или

кривым, представленным на рисунке 2.4,а;

- относительный тепловой импульс тока

КЗ от периодической составляющей тока

генераторов, определяемый по [4] или

кривым, представленным на рисунке 2.4,а;

![]() - относительный токовый импульс от

генераторов, определяемый по [4] или

кривым рисунка 2.4,б.

- относительный токовый импульс от

генераторов, определяемый по [4] или

кривым рисунка 2.4,б.

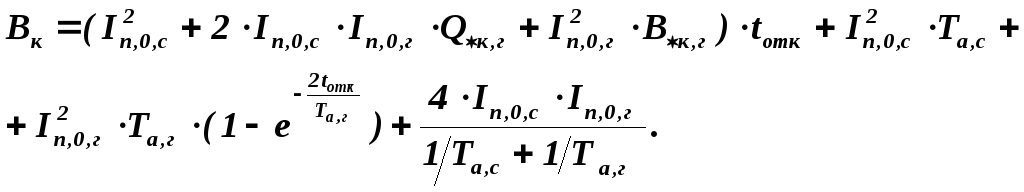

,

(2.16)

,

(2.16)

где

![]() - постоянные времени изменения токов

в цепях системы и генераторов, определяемые

по таблице 2.5, с.

- постоянные времени изменения токов

в цепях системы и генераторов, определяемые

по таблице 2.5, с.

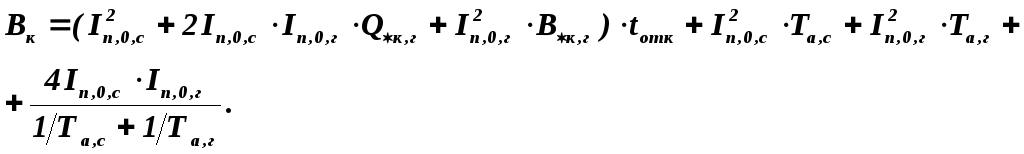

В том случае, если

![]() ,

тепловой импульс тока КЗ допускается

определять по выражению [4]

,

тепловой импульс тока КЗ допускается

определять по выражению [4]

(2.17)

(2.17)

Если же

![]() ,

то тепловой импульс тока КЗ можно

рассчитывать по формуле

,

то тепловой импульс тока КЗ можно

рассчитывать по формуле

(2.18)

(2.18)

При КЗ вблизи группы электродвигателей все электродвигатели заменяются эквивалентным электродвигателем, а все источники объединяются в эквивалентный источник, который является системой по отношению к эквивалентному электродвигателю.

Таблица 2.5

Значения постоянной времени затухания апериодической составляющей

тока короткого замыкания

|

Элементы или части энергосистемы |

|

|

Турбогенераторы мощностью: 12 63 МВт 100 1000 МВт Блоки, состоящие из турбогенератора мощностью 63 МВт и трансформатора при номинальном напряжении генератора: 6,3 кВ 10,0 кВ Блоки, состоящие из турбогенератора и трансформатора, при мощности генераторов: 100 200 МВт 300 МВт 500 МВт 800 МВт Система, связанная с шинами, где рассматривается короткое замыкание, воздушными линиями напряжением: 35 кВ 110 150 кВ 220 330 кВ 500 750 кВ Система, связанная со сборными шинами 6 - 10 кВ через трансформаторы мощностью: 80 МВА и выше 32 80 МВА 5,632 МВА Ветви,

защищенные реактором с

с

|

0,16 0,25 0,40 0,54

0,20 0,15

0,26 0,32 0,35 0,30

0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,06 0,08

0,06 0,15 0,05 0,10 0,02 0,05 0,23 0,10 |

Для определения

суммарного теплового импульса тока КЗ

с учетом электродвигателей рекомендуется

[4] пользоваться выражениями (2.15) - (2.18),

в которых необходимо заменить

![]() и

и

![]() соответственно на значения

соответственно на значения

![]() и

и

![]() эквивалентного электродвигателя.

эквивалентного электродвигателя.

Согласно [1, 6] группа электродвигателей заменяется эквивалентным электродвигателем со следующими параметрами:

‑ постоянная

времени периодической составляющей

тока

![]() ;

;

‑ постоянная

времени апериодической составляющей

тока

![]() ;

;

‑ коэффициент

полезного действия

![]() ;

;

‑ коэффициент

мощности

![]() ;

;

‑ кратность

пускового тока

![]() .

.

Начальный периодический ток эквивалентного электродвигателя определяется по выражению

![]() (2.19)

(2.19)

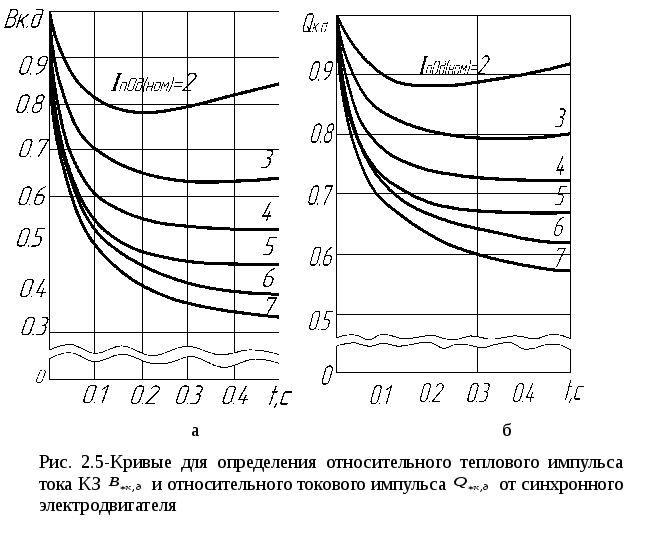

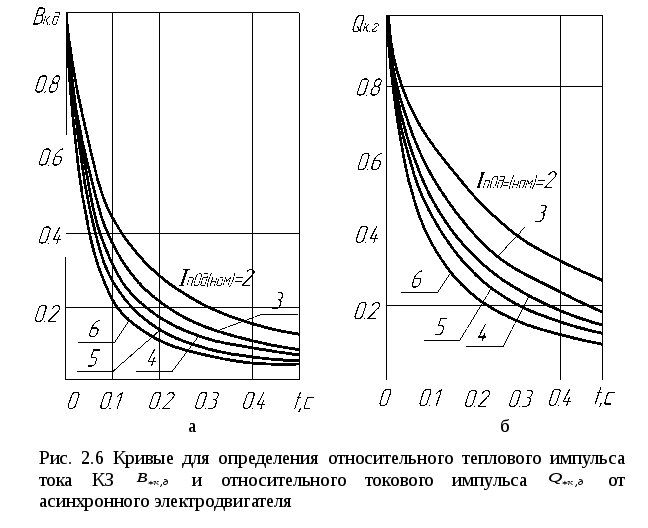

Относительный

тепловой импульс тока КЗ

![]() и относительный токовый импульс

и относительный токовый импульс

![]() от эквивалентного электродвигателя

определяются по [2] или кривым, приведенным

на рисунках 2.5 и 2.6.

от эквивалентного электродвигателя

определяются по [2] или кривым, приведенным

на рисунках 2.5 и 2.6.