- •Тема 1. Предмет и метод экономической теории

- •Краткая история развития предмета экономической теории. А. Смит, к. Маркс, а. Маршалл и другие о предмете экономической теории.

- •В учебной литературе найдите высказывания а. Смита, к. Маркса, а. Маршалла и др. О предмете экономической теории. Законспектируйте.

- •1.2. Экономические показатели

- •1.3. Предмет и методы экономической теории. Нормативная и позитивная экономическая теория.

Экономическая теория. Тема 1: Предмет и метод ЭТ

Тема 1. Предмет и метод экономической теории

-

Краткая история развития предмета экономической теории. А. Смит, к. Маркс, а. Маршалл и другие о предмете экономической теории.

Уже в древнем мире люди проявляли особый интерес к основам экономики. Так, многие важные экономические процессы рассматривались в трудах ученых античного мира Ксенофонта, Платона, Аристотеля и др., в работах мыслителей древних Египта, Китая, Индии.

Сам термин «экономика» произошел от древнегреческого слова «экономия», которое, как считают ученые, изобрел греческий писатель и историк Ксенофонт (430-355 до н. э.). Слово «экономия» состоит из двух слов: «ойкос» (дом, домашнее хозяйство) и «номос» (знаю, закон). Так что в буквальном, первородном смысле «экономия» означает науку о домоводстве, об искусстве ведения домашнего хозяйства.

Впервые термин «политическая экономия» ввел в научный оборот небогатый французский дворянин времен Генриха IV и Людовика XIII Антуан Монкретьен, сьер де Ваттевиль. Затем, политическая экономия рассматривалась преимущественно как наука о государственном хозяйстве, об экономике национальных государств, управляемых, как правило, абсолютными монархами. И лишь при Адаме Смите, ее характер изменился и она стала превращаться в науку о законах хозяйства вообще.

Определение предмета экономическая теория имеет исторический характер. Различают три основных определения предмета.

I. Первоначально предметом экономическая теория считалось исследование экономических отношений, возникающих в процессе производства, распределения, обмена и потребления материальных благ.

Производство – процесс создания полезного продукта с целью приспособить вещество и силы природы к удовлетворению общественных потребностей.

Распределение – процесс определения доли каждого человека в произведенном продукте.

Обмен – процесс, во время которого одни продукты обмениваются на другие.

Потребление – процесс использования результатов производства для удовлетворения определенных потребностей.

Стадии производства, распределения, обмена и потребления взаимосвязаны и взаимодействуют. При этом производство – процесс общественный и непрерывный, который постоянно повторяется и развивается от простейших форм (добычи первобытным человеком пищи с помощью примитивных средств) до современного автоматизированного высокопроизводительного производства.

Благо – это средство для удовлетворения потребностей человека. Различают следующие виды материальных благ:

• Экономические и неэкономические блага. Блага, имеющиеся в ограниченном количестве по отношению к нашим потребностям, называются экономическими благами (полезные ископаемые, в пустыне – вода). Но есть и такие блага, которые по сравнению с нашими потребностями имеются в неограниченном количестве (например, воздух). Такие блага называют свободными, или неэкономическими.

• Блага потребительские и производственные, или блага прямые и блага косвенные. Иногда их называют блага низшего и блага высшего порядка, или предметы потребления и средства производства. Потребительские блага, как следует из их названия, предназначены для непосредственного удовлетворения человеческих потребностей (товары и услуги). Производственные блага – это используемые в процессе производства ресурсы (станки, машины, оборудование, здания, земля, профессиональные навыки и квалификация).

• Частные и общественные блага. Примером общественных благ являются: национальная оборона, законотворчество, общественный порядок, т. е. те блага, которыми пользуются все без исключения граждане страны. Частные же блага предоставляются только тем, кто за них заплатил (каждый день вы приобретаете за деньги различные частные блага - поездки на метро, посещение кинотеатра, обед в студенческой столовой и т. п.).

Потребности — это, прежде всего, желания людей приобрести и использовать товары и услуги, которые доставляют им удовлетворение или удовольствие, или, потребности — это осознанные запросы или нужды в чем-либо; объективно необходимые условия жизни; отношение человека к миру вещей; состояние неудовлетворенности, испытываемое человеком, из которого он стремиться выйти и т.д., или потребности - нужда, которая становится столь необходимой, что требует немедленного разрешения или ощущение физического или психологического недостатка чего-либо.

Потребности подразделяются на первичные и вторичные.

-

первичные - являются врожденными и носят физиологический характер (потребности в пище, воде, сне, воздухе, сексуальные потребности);

-

вторичные - приобретаются с опытом и являются по своей природе психологическими (потребность в успехе, уважении, привязанности, власти).

Из курса менеджмента вам известно, что человеческие потребности постоянно изменяются с развитием общества, и что пока неизвестен полный перечень человеческих потребностей и установить его практически невозможно.

Классификации потребностей уделялось внимание еще с древних времен. Так, со времен Аристотеля известно их деление на телесные и духовные. В настоящее время в основу классификации потребностей кладутся положения американского психолога и экономиста А. Маслоу. Он считает, что человеческие потребности располагаются в определенной иерархической последовательности в зависимости от их значимости для индивидуума. По А. Маслоу, выделяются пять групп потребностей: физиологические, безопасности, причастности (к коллективу, обществу), признания и самореализации (самовыражения). Предполагается, что данные потребности удовлетворяются последовательно в том порядке, в котором они перечислены. Такую схему обычно изображают либо в виде треугольной пирамиды, либо лестницы потребностей.

В соответствии с теорией Маслоу существует

пять групп потребностей.

соответствии с теорией Маслоу существует

пять групп потребностей.

Физиологические потребности. К данной группе потребностей относятся потребности в пище, воде, воздухе, убежище и т.п., т.е. те потребности, которые человек должен удовлетворять, чтобы выживать, чтобы поддерживать организм в жизнедеятельном состоянии. Данные потребности в значительной мере связаны с поддержанием физиологических процессов и порождены физиологией человека. Люди, которые работают в основном по причине необходимости удовлетворения потребностей этой группы, мало интересуются содержанием работы, они концентрируют свое внимание на оплате, а также на условиях труда, удобстве на рабочем месте, возможности избегать усталости и т.п. Для управления такими людьми необходимо, чтобы минимум зарплаты обеспечивал выживание и рабочие условия не слишком отягощали существование.

Потребности безопасности. Потребности этой группы связаны со стремлением и желанием людей находиться в стабильном и безопасном состоянии, защищающем от страха, боли, болезней и других страданий, которые может принести жизнь человеку. Люди, испытывающие потребности этого рода, стремятся избегать волнительных ситуаций, любят порядок, четкие правила, ясные структуры. Они оценивают свою работу, в первую очередь, с точки зрения обеспечения им стабильного существования в будущем. Для человека, находящегося под влиянием этих потребностей, важны гарантии работы, пенсионное обеспечение, гарантия медицинского обслуживания. Люди, испытывающие данные потребности, стремятся застраховаться в прямом и переносном смысле от возможности неблагоприятных событий и изменений, создавая страховой потенциал, в частности, за счет обучения и образования. Люди с обостренной потребностью безопасности стремятся избегать риска, внутренне противятся изменениям и преобразованиям. Для управления такого рода людьми следует создавать ясную и надежную систему социального страхования, применять ясные и справедливые правила регулирования их деятельности, оплачивать труд выше прожиточного уровня, не привлекать их к принятию рискованных решений и осуществлению действий, связанных с риском и изменениями.

Потребности принадлежности и причастности. Человек стремится к участию в совместных действиях, он хочет дружбы, любви, быть членом каких-то объединений людей, участвовать в общественных мероприятиях и т.п. Все эти стремления составляют группу потребностей принадлежности и причастности. Если для человека данная потребность (Является ведущей, он смотрит на свою работу, во-первых, как на принадлежность к коллективу и, во-вторых, как на возможность установить хорошие и дружеские отношения со своими коллегами. По отношению к таким работникам руководство должно носить форму дружеского партнерства, для таких людей надо создавать условия для общения на работе. Хороший результат дают групповая форма организации труда, групповые мероприятия, выходящие за рамки работы, а также напоминание работникам о том, что их ценят коллеги по работе.

Потребности признания и самоутверждения. Данная группа потребностей отражает желание людей быть компетентными, сильными, способными, уверенными в себе, а также желание людей, чтобы окружающие признавали их таковыми и уважали их за это. Люди с сильно влияющей на них данной потребностью стремятся к лидерскому положению либо к положению признанного авторитета при решении задач. При управлении данными людьми надо использовать различные формы выражения признания их заслуг. Для этого полезными могут быть присвоение титулов и званий, освещение в прессе их действий, упоминание руководством в публичных выступлениях их заслуг, вручение различного рода почетных наград и т.п.

Потребности самовыражения. Данная группа объединяет потребности, выражающиеся в стремлении человека к наиболее полному использованию своих знаний, способностей, умений и навыков. Данные потребности в гораздо большей степени, чем потребности других групп, носят индивидуальный характер. Это потребности человека в творчестве в широком смысле этого слова. Люди с данной потребностью открыты к восприятию себя и окружения, созидательны и независимы. При управлении людьми данного рода надо стремиться давать им оригинальные задания, позволяющие претворять в жизнь способности, предоставлять большую свободу в выборе средств решения задач и привлекать к работе, требующей изобретательности и созидательности.

Теория иерархического построения потребностей Маслоу не дает ответа на вопрос, какова природа тех или иных потребностей. Основная задача этой теории, похоже, состоит в стремлении показать, как те или иные потребности могут воздействовать на мотивацию человека к деятельности и как, зная об определенной динамике действия потребностей на мотивацию человека, воздействовать на человека, предоставляя ему возможности удовлетворять свои потребности определенным образом.

Недостатки теории Маслоу:

— не обязательно наблюдается жесткое следование одной группы потребностей за другой, как это представлено в "пирамиде" Маслоу;

— потребности носят индивидуальный характер и зависят от предпочтения человека на основе своего жизненного опыта (у каждого своя пирамида);

— удовлетворение верхней группы потребностей не обязательно приводит к ослаблению их воздействия на мотивацию.

Таким образом, руководитель должен постоянно изучать потребности своих подчиненных (они меняются) и использовать их в мотивации деятельности для достижения целей организации.

Существуют и другие теории классификации потребностей. В частности К. Альдерфер выделяет три группы потребностей: существования, связи и роста, которые соответствуют А. Маслоу и имеют такую же иерархическую структуру. Д. Мак-Клелланд выделяет потребности достижения, соучастия и власти, которые не имеют иерархической структуры и их взаимодействие зависит от индивидуальной психологии человека. Существуют и многочисленные теории классификации потребностей человека.

Узость такого определения стала очевидна большинству экономистов только со второй трети XX века, когда бурно начала развиваться сфера услуг и произошло резкое изменение долей выпуска различных отраслей в валовом внутреннем продукте (ВВП) наиболее динамично развивающихся стран. В настоящее время сфера услуг (нематериальное производство) от ВВП составляет:

в США 75%

в Германии — около 65%

в России более 50%.

II. Второе в нашем списке определение предмета экономической науки было сформулировано в XIX веке. Оно связано с исследованием экономических отношений, возникающих в условиях товарно-денежного хозяйства. Оно гласит, что предметом экономической науки является денежное (или рыночное) хозяйство. Достоинством такого определения является возможность количественно измерить экономические отношения с помощью денежного эквивалента.

Например, английский экономист Артур Пигу считал, что экономическая наука исследует «экономическое благосостояние», которое в свою очередь определялось им как «сфера благосостояния, где можно прямо или косвенно применить денежную шкалу измерения»2.

По Пигу получается, что экономисты не должны изучать, например, такое социальное явление, как брак, ведь семьи не создаются на рынке. Но многие подобные представления изменил нобелевский лауреат по экономике Герри Беккер. Он, в частности, убедительно показал, что существует неявная (вмененная) цена семейной жизни.

Беккер писал: «Человек решает вступить в брак, когда ожидаемая полезность брака превосходит ожидаемую полезность холостой жизни. Точно так же человек, состоящий в браке, решает прервать его, когда ожидаемая полезность возвращения к холостому состоянию или вступления в другой брак превосходит потери полезности, сопряженные с разводом (в том числе из-за разлуки с детьми, раздела совместно нажитого имущества, судебных расходов и т. д.). Так как многие люди заняты поиском подходящей для себя пары, можно говорить о существовании брачного рынка... Существует тенденция к заключению браков среди людей, близких по коэффициенту интеллектуальности, уровню образования, цвету кожи, социальному происхождению, росту и многим другим переменным, но различающихся по ставкам заработной платы и некоторым иным показателям... Лица с более высокими доходами вступают в брак более молодыми и разводятся реже... Рост относительных заработков жен повышает вероятность расторжения браков, чем частично объясняется большая частота разводов среди черных семей по сравнению с белыми».

Таким образом, если в формулировке Пигу под ценами понимать не только явные денежные, но и вмененные цены, то его определение становится подобным другому (третьему в нашем списке) определению предмета экономической науки, получившему в XX веке наибольшее распространение.

-

Третье определение предмета экономической теории определяет исследование экономического поведения людей делающих свой эффективный выбор в целях удовлетворения бесконечных потребностей в условиях ограниченных ресурсов. Т.о., современная экономическая теория – это теория эффективного экономического выбора при котором достигается максимальное удовлетворение потребностей при минимальных затратах общественного труда.

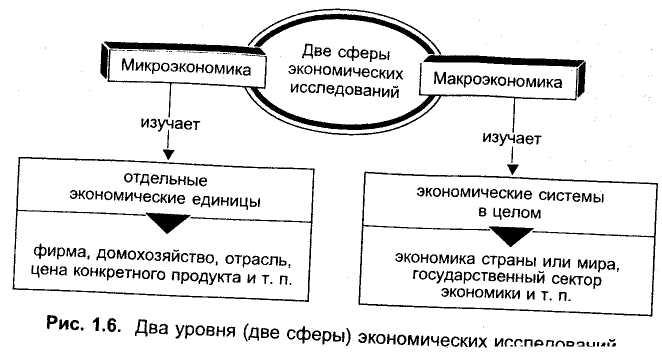

Экономическая теория структурно включает микроэкономику и макроэкономику.

Микроэкономика – приставка «микро» означает «малый» – изучает поведение отдельных конкретных экономических субъектов (индивидов, домохозяйств, фирм или отрасли). Микроэкономический уровень — это исследование таких экономических проблем, как потребительский спрос на отдельный товар или услугу, издержки производства отдельного товара, объем продаж отдельной фирмы, эффекты от введения новых налогов на производство тех или иных товаров или на отрасль в целом и т.д.

Макроэкономика – приставка «макро» означает «большой» – исследование национальной экономики в целом, а также входящих в неё агентов –домашних хозяйств, частного сектора, правительственного сектора — включает анализ явлений экономической жизни, являющихся результатом принятия решений на уровне совокупности агрегатов (макроэкономических показателей). Макроэкономический уровень — это исследование таких экономических проблем, как темпы инфляции, уровень безработицы в экономике в целом, общий объем национального продукта, совокупных расходов и т.д.

В современной экономической теории микро- и макроэкономический анализ тесно взаимосвязаны, произошло слияние микро- и макроэкономики в важных областях экономической теории (налоги, безработица, функционирование конкретных товарных рынков).

Из сказанного становится ясно, насколько тесно связаны между собой экономическая теория (особенно нормативная экономическая теория) и государственная экономическая политика. В самом общем виде государственная экономическая политика может быть определена как комплекс мер, направленных на регулирование поведения экономических агентов (потребителей и производителей), или последствий деятельности этих агентов для эффективного достижения поставленных экономических целей: экономического роста, научно-технического прогресса, более справедливого распределения доходов, полной занятости и др. (Чепурин, с.29-30)

Экономическая теория тесно связана со многими другими науками: философией, психологией, историей, демографией, статистикой, математикой, юриспруденцией и др. Дж. М. Кейнс так писал об этом: «Настоящий экономист, знаток своего дела, должен быть наделен разнообразными дарованиями, — в определенной степени он должен быть математиком, историком, государственным деятелем, философом... Он должен уметь размышлять о частностях в понятиях общего и обращать полет своей мысли в одинаковой степени к абстрактному и конкретному. Он должен изучать современность в свете прошлого - ради будущего. Ни одна черта человеческой натуры или созданных человеком институтов не должна оставаться за пределами его внимания» (Чепурин, с.27).

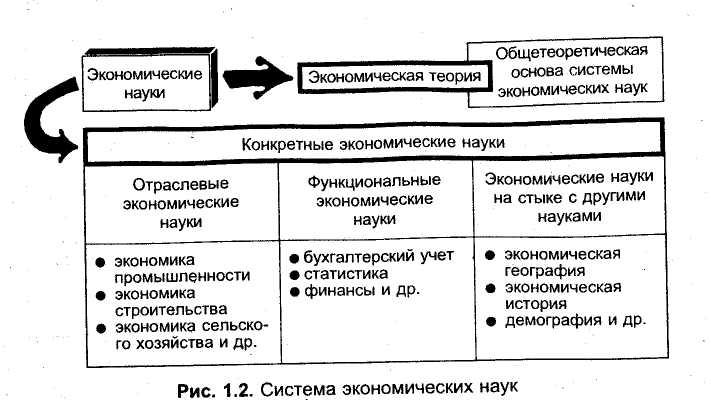

Курс основ экономических знаний имеет дело с экономикой как научной (или учебной) дисциплиной, или, иными словами, с экономической наукой. Однако экономических наук много, они составляют целую систему. В этой системе экономических наук можно выделить два главных направления1:

1) ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ТЕОРИЮ, которая является общетеоретической базой для всех экономических наук и

2) КОНКРЕТНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ, изучающие те или иные отдельные области хозяйственной жизни общества, например экономику определенной отрасли национального хозяйства, сферу финансов и т. д. (рис. 1.2).

Таким образом, если экономическая теория изучает хозяйственные основы общества и ОБЩИЕ принципы экономики,, то все остальные экономические науки - проявление этих основ и принципов в КОНКРЕТНЫХ областях. Что же касается данного учебного курса, то в нем кратко представлены наиболее важные темы экономической теории.