- •Глава 2. Общие сведения о моделировании

- •Основные понятия моделирования

- •Классификации моделей

- •Особенности моделирования в научном познании

- •2.4 Особенности моделирования в решении прикладных задач

- •Оптимального управления

- •2.5 Роль математических моделей в решении задач оптимального управления

- •2.6 Роль пассивного и активного эксперимента при моделировании и выполнении процессов оптимального управления

- •2.7 Основные признаки объектов оптимального управления

- •2.8 Вопросы для самоконтроля

Глава 2. Общие сведения о моделировании

-

Основные понятия моделирования

Всё, что может создать человек, охватывается понятием панкреатика и включает получение информации и её использование в определённых целях. Этому делению соответствует разграничение: наука и технология.

Наука, как одна из форм общественного сознания, обобщает данные опыта, проникает сквозь внешнее к глубинному, раскрывает существенное, закономерное, систематизирует достоверные знания об объективных законах природы и общества. Наука служит практике человека.

На основе научных знаний, основываясь на их состоянии и в соответствии с общественной эффективностью, разрабатываются технологии и технические системы для их осуществления. Под технологией (от греческого techno – искусство, ремесло, наука и logos – понятие, учение) понимают способы достижения целей, поставленных обществом, в частности, способы и средства обработки или переработки материалов.

Более ранняя стадия панкреатики вытекает из практикуемого моделирования реальных явлений. Эта стадия называется имитологией. Согласно имитологии, всё, что бы человек ни делал, есть моделирование, в том числе и создание новых технических систем.

Таким образом, моделирование – это и метод научного познания, и инструмент в решении прикладных, в том числе кибернетических задач.

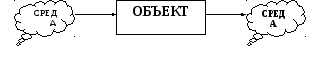

Любой природный или технический объект взаимодействует с окружающей его средой. Это можно изобразить следующим образом:

Х

Y

Х

Y

По каналу X среда воздействует на объект.

По каналу Y объект воздействует на среду.

При изучении закономерностей функционирования сложных природных и технических систем приходится прибегать к защите от избыточной информации. Это и происходит при моделировании.

Моделирование – это наука, изучающая закономерности функционирования систем, в том числе технических, на моделях и условия распространения полученных результатов на все объекты, подобные изучаемому.

Слово модель (modus, modulus) – образ, мера, способ.

Термин модель имеет множество значений. В литературе упоминаются 30 синонимов модели и 9 несинонимов или понятий, противопоставляемых модели. Мы примем следующее определение.

Модель – это такая мысленно представляемая или материально реализованная система, которая, отражая или воспроизводя объект исследования, способна замещать его так, что её изучение даёт нам новую информацию об этом объекте.

Моделирование – это такое подражание природе или реальным объектам, которое учитывает лишь немногие их свойства, т.е. практика моделирования предполагает учёт некоторых переменных и отказ от других. Поэтому модели объектов находятся в отношении подобия к натуре, но отличаются от неё.

-

Классификации моделей

В основу классификации положено понимание моделей как средства отображения или воспроизведения той или иной части действительности с целью её глубокого познания.

Моделью может быть явление, процесс, установка и т.д. Многообразие явлений и процессов действительности обусловливает множество видов и характеристик моделей, а также различные их классификации.

Модели:

-

по видам решения задач и целевому назначению;

-

по форме, т.е. по способу построения и по средствам, с помощью которых модели строятся;

-

по содержанию, т.е. по характеру объектов, которые воспроизводят модели;

-

по методам описания различают модели:

детерминированные, которые описывают процессы с однозначно определенными причинами и следствиями;

вероятностные, которые описывают процессы приближённо, на основе усреднённых данных случайных явлений;

эвристические, которые формируют с использованием технических средств и лиц, обладающих определённым интеллектуальным уровнем (новые идеи, долгосрочные прогнозы и т.д.);

комбинированные;

-

по полноте подобия объекту моделирования различают:

полное подобие – когда процессы, протекающие в объектах моделирования и в моделях, подобно изменяются во времени и в пространстве;

неполное подобие – когда процессы, протекающие в моделях и объектах моделирования, подобны или во времени, или в пространстве;

приближённое подобие (аналогия) – когда в моделях учитывается не всё, а только наиболее значимые факторы, оказывающие влияние на процессы, протекающие в объектах моделирования;

-

по физической природе различают модели мысленные и материальные (см. рис. 2.1).

Рис. 2.1. Классификация моделей по физической природе